面臨危險趨勢 青少年抑鬱症篩查落地仍困難重重

發佈時間:2024-05-30 16:17:53 | 來源:中國網心理中國 | 作者:蔡星卓到2024年,張聲已經確診抑鬱障礙十年。起初,中學時的他只是覺得厭學、容易發怒,因為看過一些精神醫學的科普知識,他向母親提出去醫院看看。一家綜合醫院的精神心理科給張聲做了測試,但母親不願意讓他服藥,張聲只能靠自己的努力控制病情。抑鬱症很容易復發,是否“痊癒”也全靠症狀是否消失來自行診斷,在一段漫長的自我掙扎之後,直到大三那年,他才最終在北京的醫院被確診。

當下,青少年的抑鬱問題越發引起社會的關注。由相關研究機構和人民日報健康客戶端聯合發佈的《2023年國民抑鬱症藍皮書》顯示,我國患抑鬱症人數為9500萬人,其中18歲以下的抑鬱症患者佔總人數的30%;而《2022年國民抑鬱症藍皮書》也顯示,在抑鬱症患者群體中,50%為在校學生。

作為曾經青少年抑鬱症群體中的一員,張聲説,他學生時期的病友們大多也在確診前經歷了相似自撐的過程,甚至有嚴重者直到自殺未遂被送至醫院後,其抑鬱問題才終於暴露出來。在確診之前,他們很難在短時間內識別自己的病症,更別提得到相應的治療。

最近幾年,相關問題正逐步引起了社會相關層面的關注和重視。2021年,教育部在答覆相關政協委員提案時就明確稱,將抑鬱症篩查納入學生體檢內容,重點關注測評異常學生,並建立全過程青少年抑鬱症防治服務、評估體系。

今年全國兩會期間,全國人大代表、吉林外國語大學校長秦和就向大會提交了《關於加強青少年心理健康及抑鬱症防治措施的建議》,其中就包括建議在每年學生的體檢中增加抑鬱症體檢項目。

這讓青少年的抑鬱症篩查問題再次進入大眾視野。但青少年抑鬱症篩查落地仍困難重重,有很遠的路要走。

最危險後果

普遍而言,青少年抑鬱症是一個在全球範圍內都值得關注的問題。聯合國兒童基金會駐華辦事處健康與發展處處長石艾黎(Ali Shirazi)向界面新聞介紹,在世界各地,心理健康障礙都是造成兒童青少年身心痛苦的一項重要原因,但這些心理健康問題在很大程度上均未被發現和得到治療。

據估計,全球10-19歲的青少年中有超過七分之一(14%)的人患有精神疾病,焦慮和抑鬱約佔這些確診精神疾病的40%。在2021年上半年,對全球21個國家進行的一項調查中,近五分之一的15-24歲青少年報告説經常感到抑鬱,或是缺乏動力。石艾黎補充,新冠疫情也加劇了全球抑鬱和焦慮的問題。

就我國而言,近些年,抑鬱症發病群體呈年輕化趨勢。《2022國民抑鬱症藍皮書》顯示,青少年抑鬱症患病率為15%至20%。在抑鬱症患者群體中,50%為在校學生,其中超過40%曾因抑鬱休學。不過,根據國家首批心理諮詢師、北京化工大學心理輔導老師劉愛民的實踐經驗,比起這些報告提供的數據,他認為實際情況要更為嚴重。從業20餘年,他接觸了上萬個青少年抑鬱症的案例,從時間跨度上來看,對於抑鬱問題來説,來求助的青少年比例逐年增高,同時,其中很多求助案例也暴露了其背後所隱藏的家庭矛盾等相關問題。

自殺是抑鬱症最危險的後果之一,這也是它區別於其他心理問題的一個重要特點。焦慮、余光恐懼症、抑鬱症……在劉愛民向界面新聞列舉的幾個青少年常見的心理問題中,他認為抑鬱症的嚴重性排在首位,這主要是因為比起其他的心理問題,抑鬱症“會導致個體的死亡”。美國抑鬱與雙相情緒障礙支援聯盟(DBSA)稱,未經治療的抑鬱症患者一生中自殺的風險接近20%。

石艾黎也認為抑鬱症對於致死的可能性是值得注意的問題。他介紹説,根據《中國國民心理健康發展報告(2019-2020年)》,近四分之一(24.6%)的10-16歲青少年自述有輕度或重度抑鬱。同時,將2020年與2009年的數據進行對比,會發現一個令人擔憂的趨勢:2020年有自殺意念的青少年比例比2009年高出6.2%,而在女性青少年中,這一比例更是上升了10.4%。

複雜的成因

當下青少年抑鬱問題的成因有其時代特徵,劉愛民認為,這離不開當下社會環境給予的影響。超長的學習時間、家長的憂慮、缺少面對面的人際交流等因素,再加上網路虛擬環境讓他們的“心理垃圾”無法及時“像滾筒洗衣機一樣甩出去”,這使得當下的很多青少年即使到了大學或之後的階段,也有可能發展成抑鬱障礙。石艾黎也提到,相較于其他國家,中國的兒童和青少年面臨著其相對獨特的問題,包括越來越大的同伴壓力、課業與競爭壓力,以及父母對孩子越來越高的期望值。

青少年所處的年齡階段,也讓青少年的抑鬱症問題具有不可忽略的特殊性。盛夢露是一位抑鬱焦慮障礙康復者,作為“綠汀小屋”的聯合創始人,她與她的團隊從2021年開始為14至20歲因抑鬱焦慮等精神疾病、心理困境休學的青少年提供康復服務,目前已服務約80個休學青少年和他們的家庭。“青春期是各類精神疾病高發的年齡段,這與青春期的特徵有關。一方面,從生理上來講,他們的大腦正處於發育階段,具體表現為相較于‘理性腦’,他們的‘情緒腦’已經發育地比較完善。也就是説,青少年可以感知到強烈的情緒波動和變化,而他們的情緒處理能力有時不足以消化這些情緒。”

盛夢露向界面新聞介紹説,另一方面,青少年也正處於社會化的階段。伴隨自我認知的逐步形成,他們需要學習和人打交道、確定自己在人群中的位置與價值,並想像自己的未來。“在這個過程中,他們會面臨很多包括人際關係在內的挑戰。”

從社會層面來講,心理問題的隱蔽性疊加青少年的特殊年齡階段,讓抑鬱症青少年群體處於顯著的困境之中。比如,像張聲的經歷一樣,他們很難被直接對症治療。評判抑鬱症的其中一項標準是“社會功能受損”,對於學生來講的“社會功能受損”,往往反映在學校環境之中。劉愛民介紹,他接觸的案例中,抑鬱症青少年常見的一些症狀是厭學、手機成癮、(晚上不睡、早上不起造成的)黑白顛倒等。

不過,這些症狀很難直接將這些青少年引向相關科室,像張聲一樣,他們往往都是輾轉醫院的各個科室之後,才最終找到其心理根源。另外,由於未成年人的選擇與資源有限,青少年的就醫狀況往往受限于自身的家庭環境。“有些時候,父母的病恥感比孩子還要嚴重。”張聲説。

篩查落地為何仍存困難?

石艾黎介紹説,在中國,雖然人們越來越重視慢性非傳染性疾病和心理健康,但有關兒童和青少年心理健康的數據收集和常規監測工作仍遠不能滿足需要。大多數研究都依賴於兒童或其父母的自我報告,而不是由具有資質的專業人員進行診斷評估。

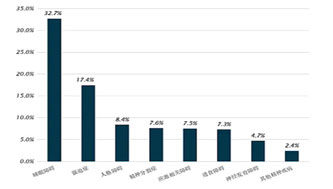

有抑鬱傾向的青少年並非不願意求助,他們有些選擇像張聲一樣主動求醫,還有些會在網路上查閱資料或匿名求助。2021年公佈的一項數據顯示,中小學生抑鬱的檢出率中,高中生檢出率為40%,初中生為30%,小學生僅10%。另據《中國國民心理健康發展報告(2021-2022)》,青少年對抑鬱障礙的識別率只有12.3%。

在此背景之下,近些年,青少年抑鬱症的篩查漸漸受到重視。劉愛民介紹説,一方面,及早干預可以縮短患者痛苦的時間。另一方面,提早干預之所以重要,是因為抑鬱症患者的狀況可能存在斷崖式下滑,從而在短時間內産生嚴重的、甚至致命的後果。

2020年,國家衛生健康委辦公室發佈了《探索抑鬱症防治特色服務工作方案》,方案提出各個高中及高等院校將抑鬱症篩查納入學生健康體檢內容。2021年,教育部對《關於進一步落實青少年抑鬱症防治措施的提案》進行了答覆,明確提出將抑鬱症篩查納入學生健康體檢內容,建立學生心理健康檔案,評估學生心理健康狀況,對測評結果異常的學生給予重點關注。

不過,青少年抑鬱症篩查的普及和落地仍面臨許多困難。從心理諮詢從業者的角度,劉愛民認為,若想將青少年抑鬱症的篩查納入體檢,篩查的實施主體很重要,其權威性將直接決定確診後的配套環節能否做到足夠完善。我國《精神衛生法》第三章第二十九條規定,“精神障礙的診斷應當由精神科執業醫師作出”。同時,第二章第二十三條還規定,“心理諮詢人員不得從事心理治療或者精神障礙的診斷、治療”。這意味著,確診之後的治療、用藥,以及對於是否康復的判斷等環節,都只有權威機構才能提供,併合法承擔相應責任。

另外,心理問題的不穩定性,加上復測的必要性,使得篩查的工作量非常巨大。這不僅會導致成本的增加,還對篩查的準確性提出了挑戰。目前,診斷青少年抑鬱症的方式是心理測試結合面診。其中,心理測試部分需要綜合多種測試進行,常見的有艾森克人格測查的青少年版本、卡特爾16種人格因素問卷、SCL-90症狀自評量表、我國官方提供的焦慮抑鬱測試等。並且,與從前長至半年的時間週期不同,這些測試都關注就診者近兩周左右的持續狀況。

面診部分則需要專業人士觀察就診者是否有情緒低落、説話反應緩慢、有軀體化症狀、失眠多夢、有自殘傾向等等症狀。為了使篩查結果更能接近真實狀況,配備足夠的專業人士進行面診也是一個重要因素。人員配備的可行性問題也從篩查環節延伸到後續環節中,而目前的資源不一定能為如此大體量的篩查提供足夠的支援。根據盛夢露的了解,目前國內學校環境中配備的專業人員數量十分有限。“一個年級有一個專職的心理老師,都已經算比較好的情況了。”

與此同時,抑鬱症的污名化也成為一種潛在的阻礙。“對於學生診斷出抑鬱症,學校很有可能把這件事情當作一個‘包袱’。”根據張聲自己的經歷,在被醫院診斷出抑鬱症後,他想辦理延期畢業,所在高校給出的硬性條件是父母陪讀。

擔心被歧視,或擔心被記錄進檔案,讓很多有抑鬱傾向的青少年主動隱藏自己的病情、拒絕檢測和就醫。這意味著,篩查環節或許只是一個開端,受訪專家們認為,如何給有心理異常的青少年提供一個更為包容和接納的環境,也是問題的關鍵之一。(*應受訪者要求,文中張聲為化名 界面新聞蔡星卓 圖片央視網)

心理百科|情緒心理效應——認識“野馬效應”2024-06-05

警惕!青少年心病救治過度依賴藥物或造成二次傷害2024-06-05

高考時間即將開啟:緊張?焦慮?“八個錦囊”助力考生從容應對2024-06-05

探訪中高考心理減壓門診:有孩子在這裡“逆風翻盤”2024-06-05

心理問答|父母控制欲過強,如何應對?2024-06-04

用“蕉綠”打敗焦慮?“禁止蕉綠”成辦公室新寵2024-06-04