藝術何以“療愈”?行業“魚龍混雜”亟需規範

發佈時間:2024-02-02 10:48:26 | 來源:中國網心理中國 | 作者:陳曉楠

劉嘉正在開展藝術治療工作坊 記者 陳曉楠 攝

WABC學員小龍的畫作 受訪者提供

去年年底,剛從美國回到深圳的藝術治療師劉嘉策劃了一場半公益性質的6人團體藝術治療工作坊。平時一對一的治療,每小時收費1千元;而這場6人參與、持續3小時的團體治療,每人收費88元。

這天,治療師給出題目:畫出自己和他人眼中的“我”、喜歡和不喜歡的自己、想像自己是一棵植物;也可以畫一個大圓圈,在圓圈中畫出滋養和消耗自己的事物。參與者Sophie畫了一棵樹,她説樹榦的左右兩側生長出迥然不同的枝葉,分別代表她的內心世界和他人眼中的她。

大家圍繞這幅畫作呈現的內容討論、提問,當劉嘉提出“右側的枝葉似乎顯得分散、脆弱,讓樹底下的松鼠不知道該爬上哪一根樹枝才好”等疑問時,Sophie似有所悟。

她想畫出不同顏色的樹枝,卻沒有意識到它們是分散的;樹榦的左側代表她的內心世界,樹枝簡單卻粗壯,綠葉繁茂,松鼠在其間玩耍。“經過大家的討論,我發現,我的內在其實是充盈的,但我需要‘向外成長’,與人建立更好的聯結方式。意識到這個問題,我的內心更清澈了。”她説。

“藝術治療就有這種神奇魅力,這是我從事這份工作的原因。”劉嘉説。

連接“冰山下的90%”:藝術治療是什麼?

倪明是國內最早接受海外藝術治療專業教育、培訓的藝術治療師之一。她本科學油畫教育,畢業後去了南京一家孤獨症幼兒園工作,在那裏,她第一次聽説“藝術治療”。2011年,她入讀新加坡拉薩爾藝術學院的藝術治療碩士專業。畢業後,經過臨床實踐實習、督導,她成為一名在加拿大國家藝術治療協會註冊的藝術治療師。

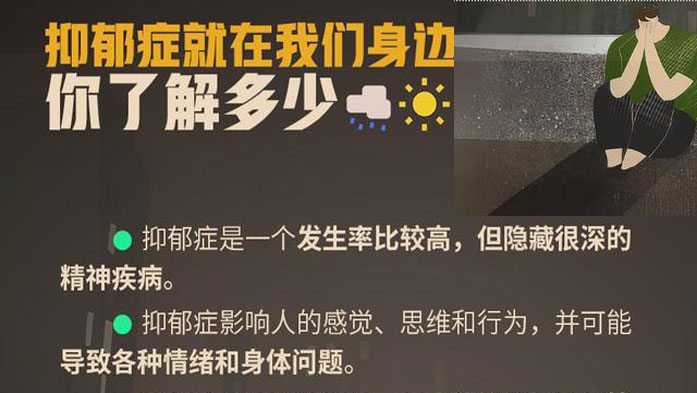

“藝術治療是一種輔助療法。”倪明介紹,國外醫院對於精神疾病的診斷和治療通常由一個團隊合作完成,包括精神科醫生、心理諮詢師、藝術治療師、社工等。對於未被診斷,只是有焦慮、抑鬱情緒或感到壓力、面臨身心困境的普通人,藝術治療就能夠起“治療”作用。“並不是精神狀態非常糟糕才進行藝術治療,有的來訪者只是來探索自我、探索職業選擇。”

除了以美術為媒介展開治療活動外,還有音樂治療、戲劇治療、舞動治療等。藝術治療更像是藝術和心理學的“聯姻”——藝術本身就有療愈作用,藝術治療則基於心理學理論方法,根據來訪者自身的需求和背景,選擇適合的藝術材料和藝術活動,幫助來訪者找到問題的根源。來訪者在創作和表達中激發腦部的神經元,並實現自我理解,療愈的效果就産生了。

在藝術治療的過程中,治療師扮演的角色更像陪伴者,他們不對來訪者的作品作出分析,而是用開放式的問題引導,與來訪者共同討論。幫助他們看見、發現、思考,一步步接近作品背後的原因,從而改變。

心理學的“冰山理論”將一個人的“自我”比作一座水中的冰山,人們能看到的只是浮在水面上10%的一部分——行為,而更大一部分的內在世界卻藏在更深層次,不為人所見。“我們在探索這90%的部分,藝術能夠連接我們的情緒、感受、內在,能夠連接冰山下看不見的90%。”劉嘉説。

打敗“妖怪”,找到內心的力量

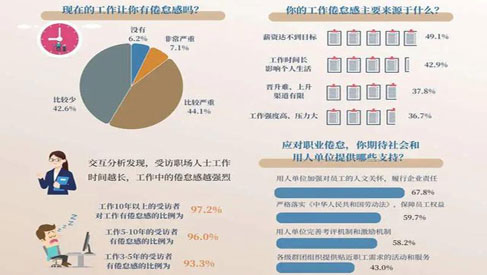

每個人都在“健康”和“非健康”之間遊移,“生病”與“不生病”之間有模糊的地帶。近年抑鬱症、焦慮症患者的增多,給醫院精神科門診帶來不小壓力,“流水線式”的診斷難以關懷每個就診者的獨特性。

人們開始尋求這一問題的人文解法,藝術治療如今已經被應用到醫療中。

劉嘉認為,現有的精神醫療系統主要在科學的範疇內展開,有具體的診斷、分析指標,對患者的治療會更加量化、理性。而藝術作為一種媒介,具備感性的特點,能夠補足精神醫療的人文向度。但一場藝術治療最起碼要2小時,如果要覆蓋到更多患者,還需要大量的人力和物力,對普通醫院來説是不現實的。

藝術治療師要像偵探一樣,根據來訪者的狀態和作品收集資訊,分辨出有效和無效資訊,在下一次來訪時繼續收集、分辨,有針對性地交流、引導。

心理諮詢師劉麗有時會把藝術治療用到心理諮詢的過程中,用繪畫或音樂輔助。她發現,藝術治療對於人格氣質中屬於敏感類的人群可能有更明顯的作用。“又比如低齡兒童,他們更多是具象思維,很難用抽象的概念表達。大多數孩子錶達內心的恐懼,可能會説有妖怪之類的。那麼我們可以用繪畫的形式幫助孩子從面對到化解恐懼。”劉麗説。

劉嘉輔導過一個經常做噩夢的孩子。在5次治療中,孩子用不同顏色的圓畫下他的夢,很清楚地告訴她,藍色的夢、綠色的夢、紅色的夢分別代表什麼;讓他畫下具體的噩夢,他畫了妖怪和被妖怪打倒的人。她一步步引導,讓孩子想想有什麼辦法可以打敗妖怪,然後畫下來。在多種嘗試後,最後他畫了一個火柴人。孩子説,火柴人以前一直在他身邊,但他不知道什麼時候把它弄丟了,在這個治療過程中,他又想到了它。

“這是特別典型的用藝術進行治療的例子。當孩子特別肯定地説火柴人可以打敗妖怪,他就找到自己內心的力量。”劉嘉説。

關注個體的獨特,還講究對細節的把握。劉嘉發現,繪畫有時能超越口頭語言表達,抓住關鍵的細節。她做過家庭治療,發現兩個孩子在用各自的症狀爭奪母親的關注。她把這一觀察告訴那位母親,對方卻否認了,認為自己對兩個孩子很公平。劉嘉讓她畫一幅親子三人的日常,結果妹妹位於畫的中間,佔比很大,而身形較大的哥哥在畫中竟和妹妹的大小差不多。當劉嘉向她詢問關於這些呈現的困惑時,她突然不説話了,意識到問題所在。

行業“魚龍混雜”亟需管理

近幾年,國內心理諮詢行業蓬勃發展。數據顯示,2023年我國心理諮詢行業市場規模達到953億元。最近打著“身心靈療愈”口號的體驗式消費更是層出不窮。面對龐大的心理服務市場需求,相比行業規模逐漸膨脹的心理諮詢和身心靈行業,藝術治療在國內依舊只佔有狹小的空間。

上海心理學會藝術心理專委會主任、同濟大學藝術與傳媒學院副教授周彬介紹,藝術治療體系是在近5年才開始被社會各方關注。2023年9月,上海心理學會成立了“藝術心理專委會”分支,截至去年有註冊會員300多人。“現在有不少醫院精神科在做藝術治療,甚至骨科、婦産科、外科也開始應用。”周彬説。

事實上,藝術治療和藝術療愈兩者存在共性,也有差異。周彬認為,藝術治療的重點在於“治”的過程,基於心理學理論方法進行臨床干預,更多針對患有心理疾病或精神障礙的人群;而藝術療愈更多針對健康或亞健康人群,將藝術作為一種媒介,創造一種有利於身心健康發展的環境,幫助來訪者自我覺察、自我成長。藝術療愈強調的是情緒的正向變化,在療愈過程中需要治療師的專業引導和精心設計,能否及時發現、妥善處理來訪的負向情緒,也考驗其專業水準。

“我們現在擔心的是藝術療愈的泛化,因為很多人把藝術活動、藝術教育當作藝術療愈。”周彬説。例如一場音樂會能調動聽眾的情緒,與參與者産生共鳴,但表演者或者主導者無法及時處理所有觀眾的各類情緒。

泛化意味著“魚龍混雜”。2017年9月,心理諮詢師職業資格被從《國家職業資格目錄》中取消。國內現在也沒有統一的藝術治療師職業資格認證,針對藝術治療或者藝術療愈的法律法規目前還不成熟與完善。

在龐大的市場需求驅動下,“療愈”甚至成為一個很能掙錢的概念,最終侵害的是消費者的利益。如今不少個人或商家以精緻的商業包裝推出價格不菲的服務,吸引不知情的消費者。“這類亂象需要整治與管理”,需要學界、業界共同努力規範市場,周彬説。

將目光投向公共領域

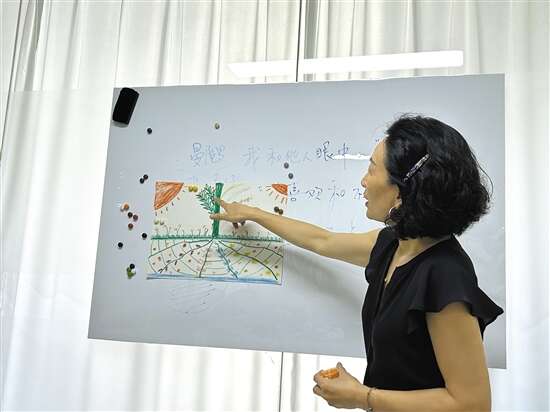

不少社會組織也將目光投向公共領域的藝術療愈,尤其在北京、上海等一線城市,從事藝術療愈的社會組織越來越多。上海藝途公益基金會(簡稱WABC)致力於用藝術療愈的方式服務於心智障礙等特殊群體,同時也會舉辦面向公眾的藝術療愈工作坊及“錯襪日”公益倡導活動(鼓勵參與者在活動當日“穿兩隻不一樣的襪子”)。

“對於參與者來説,這是一次很好的體驗機會,讓他們在城市節奏中慢下來,真正感受自己內心的變化,專注于自己內心的表達。”在WABC工作了5年的王濤介紹,工作坊的參與者既有普通人,也有心智障礙群體。在藝術療愈創造的氛圍中,他們往往帶著善意與包容互相傾聽,像朋友一樣相處。這是一種打破偏見和污名的實踐方式。

“應用心理學有三大目標,第一是幫助有心理障礙的人解決困境;第二是培養有特殊天賦的人;第三是讓普通人生活得更幸福。並不是生病了才需要心理上的關懷,心理服務是任何人都能享受的福利。”劉嘉説。每個人在生活中都會有問題和困惑,“藝術治療是在幫助我們認識自己”。

除了走進醫院等公共醫療體系以及公益組織的多元實踐,藝術治療、藝術療愈如何更好地走入公眾的生活,達到應用心理學的終極目標——讓普通人生活更幸福?

“國外有很好的模式——進社區。”周彬説。她認為,可以從社區機構切入,例如在基金會、社區文化中心、社區養老中心、社區學校中推行藝術療愈。“如今有更多政策和行動在逐步完善社區功能,但主要圍繞教育、養老和生理健康展開,社區對心理健康的關注仍有很長的路要走。”

國內有的地方政府也開始重視藝術療愈在社區中的作用。周彬介紹,上海市的部分區級團委已經開始組織社區藝術療愈活動,服務對象覆蓋各個年齡層的人群。對於老年社區如敬老院,也有政府開始購買藝術療愈相關的社會服務。

去年12月,深圳市龍華區開展了免費面向公眾、持續一個月的藝術探索節,從覆蓋繪畫、音樂、舞蹈、戲劇等領域的藝術療愈工作坊,到行業人士匯聚的圓桌討論,這場關於藝術療愈的盛事吸引了不少市民前往體驗。活動承辦方是陳燕南成立、運營的藝術心理教育組織。在心理諮詢行業從業多年,後轉向藝術療愈行業,陳燕南認為,藝術療愈可能是未來的心理健康教育需要關注的重點。她以社會企業的運營模式,將藝術療愈帶入校園和家庭教育,又以公益的形式讓藝術療愈走進山區學校和公共空間。

“心理諮詢服務是有瓶頸的,人們有問題才來找你。如果藝術療愈運用到教育中,能夠疏通人們的情緒,達到‘治未病’的效果,那為什麼不嘗試讓大眾應用它?”她説。(羊城晚報記者 陳曉楠)

經濟下行如何影響國民心理健康?如何有效應對?2024-02-07

心理問答 | 15歲兒子戀愛了,我該怎麼做呢?2024-02-07

岳曉東:學會在孩子身上“淘寶” 給予關鍵陪伴2024-02-07

高端訪談 | 創新社會心理服務模式,安徽省宿州市打造“幸福心城”2024-02-06

今年定下這些"小目標"!"青心"服務再次入選河南省重點民生實事2024-02-06

預防節前綜合徵,心理熱線提供的這份攻略請收好!2024-02-06