警惕!青少年心病救治過度依賴藥物或造成二次傷害

發佈時間:2024-06-05 14:27:43 | 來源:中國網心理中國 | 作者:帥才 余春生 黃筱焦慮、厭學、抑鬱……青少年心理問題日益引人關注。隨著相關知識普及,許多家長不再認為孩子心理問題是鬧情緒、矯情,轉而認同其是一種需要治療的疾病。與此同時,一些人又走入另一個誤區,把心理疾病與生理疾病簡單畫等號,相信“生了病吃藥,吃藥就會好”,過度依靠藥物手段,導致藥物濫用現象時有發生。

過度依賴藥物治療

近期,湖南省腦科醫院接診了數百名出現厭學、焦慮甚至抑鬱等心理問題的青少年,大部分是學生。湖南省腦科醫院睡眠障礙科主任曾憲祥説,接診的青少年中不乏成績優異的學生,有人長期失眠、睡眠節律紊亂,被焦慮和失眠困擾,個別學生表達了極端想法。

湖南省兒童醫院開設了心理健康門診

半月談記者在多家醫院走訪了解到,未成年人精神專科和綜合醫院心理科門診人數逐年遞增。2023年,中國科學院心理研究所發佈的《中國國民心理健康發展報告》顯示,約14.8%的被調查青少年存在不同程度的抑鬱風險,其中4%的青少年屬於重度抑鬱風險群體。

“青少年抑鬱、焦慮和失眠息息相關,越是失眠,越容易出現抑鬱和焦慮,最終陷入惡性迴圈。”曾憲祥認為,養育方式粗暴、家庭氣氛壓抑、親子關係緊張、學業壓力大、人際交往問題以及遭遇校園霸淩等,是青少年出現心理問題的主要原因。

青少年出現心理問題,當前不少家長第一選擇是求助於醫療機構,讓孩子服用門診開具的處方藥。在湖南長沙工作的劉娟告訴半月談記者,讀高中的兒子出現了厭學情況,不願意去學校,把自己關在房間裏,熬夜玩手機,如果沒收手機就威脅要跳樓,甚至出現了幻聽症狀,説班上同學要害他,經過多次勸説,兒子才答應到一家醫院精神科就診。

“醫生簡單問了幾句就判定孩子中度抑鬱,開了舍曲林等藥物,整個診療時間不到3分鐘。”劉娟説。

湖南省腦科醫院精神科主任周旭輝博士認為,要正視孩子的心理問題,首先要區分普通心理問題和精神心理障礙,即使對於精神心理障礙,也要視病情嚴重程度制定治療方案。

“一般而言輕度精神心理障礙,原則上選擇心理治療。以抑鬱症為例,輕度抑鬱發作,原則上以心理治療首選,只有當心理治療療效不佳時,才考慮藥物治療和物理治療。”周旭輝説,對於嚴重的精神心理障礙,尤其是高自殺或高暴力風險患者,必須進行藥物治療。

浙江大學醫學院附屬精神衛生中心(杭州市第七醫院)、杭州市兒童青少年心理健康診療中心主任王奕權表示,在以往病例中,曾出現一味依靠藥物手段治療,部分孩子吃藥後病情加重的情況。湘雅二醫院重症醫學科醫生余波曾接診過因為嚴重心理問題過度使用抗抑鬱藥物的學生,“把抗抑鬱藥和安眠藥一起吃,造成嚴重身體損傷”。

受訪專家表示,各種精神疾病的國內外治療指南都強調個體化治療,並不是所有診斷抑鬱症的青少年都必須使用藥物治療。

服務支撐不足,家長治病心切

“目前,青少年心理疾病的系統研究不足。”王奕權分析,抑鬱症等精神疾病在青少年和成年人身上的表現存在差異,需要重新審視青少年的疾病特點,但研究不足讓醫護人員在面對青少年心理疾病時,缺乏更具針對性的治療手段。

國家心理健康和精神衛生防治中心專家組成員史宇告訴半月談記者,目前兒童青少年精神科醫師缺乏,在病人增多情況下,門診就診時間不得不縮短。“初診正常需要半個小時以上才能全面了解孩子情況,從而制定治療計劃,但醫生只有3至5分鐘甚至更短的時間。”史宇説。

受訪醫生指出,心理疾病治療與普通疾病不同,只有孩子和醫生有充分的溝通,慢慢建立起信任,才有可能取得較好的治理效果。現在的診療模式很難讓孩子和醫生建立起信任。

浙江省衢州市中醫醫院副院長陳瑋認為,目前,學校早發現、早干預的作用還未能有效發揮。“各類學校均按規定配備專職心理教師,但大部分中小學教師只接受過短期培訓,識別和解決學生心理問題的能力有限,導致出現心理問題的青少年不得不涌向醫療機構。”陳瑋説。

王奕權告訴半月談記者,孩子出現心理問題時,一些家長認為“生了病吃藥,吃藥就會好”,一進醫院就要求醫生開點藥,對藥物的作用過分期待,而不是給孩子一個心理適應和節奏調整的空間。

半月談記者調查發現,有些青少年一開始接受了心理治療,但由於心理治療療程較長,家長治病心切,聽信短視頻等網路平臺上非正規心理諮詢的話術,設法購買相關精神類藥物給孩子服用,對孩子造成二次傷害。

加強心理健康服務體系建設

面對這一形勢,受訪人士建議,構建起更具針對性的青少年心理健康服務體系。

一是提高青少年心理疾病的研究水準。周旭輝建議,根據青少年的特點,提出更具針對性的系統治療手段,擺脫對藥物手段的過分依賴,提高心理治療的使用佔比。加強青少年心理健康狀況的跟蹤調查,摸清青少年心理的發展趨勢,為相關政策的出臺完善提供科學依據。

二是加強專業性人才隊伍培養。陳瑋建議,加快出臺向精神科醫生和心理健康教師傾斜的政策制度,提高心理健康專業化服務供給,根據具體需求增設青少年心理健康專科。

三是強化學校早發現、早干預能力。專家建議,為學校心理健康教師提供講座、工作坊、案例研討等多種形式的心理督導與分層培訓,通過個體輔導、團體輔導、社團活動、學科滲透、校園文化滲透等多種途徑開展心理健康教育,提高學科教學中心理健康教育技巧的運用水準。

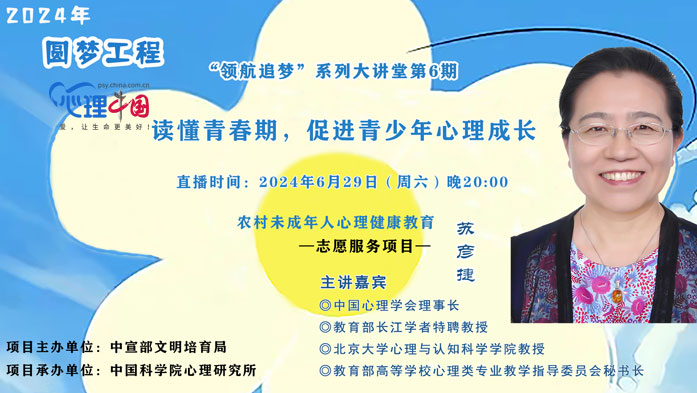

四是推動多方有效協作。湖南省腦科醫院兒少心理科主任、副主任醫師周亞男建議,應通過社會多渠道宣傳、學校家長課堂,引導家長重視青少年心理健康,盡可能解除或減輕孩子們過重的心理負擔和壓力。同時,加強心理健康科普宣傳,增加對精神健康問題的正確認知。(半月談記者帥才 余春生 黃筱)

心理觀察 | 冷親密:愛一個人越來越難了嗎?2024-07-02

心理聊吧 | 當你疲憊不堪時,可能正陷入精神內耗2024-07-01

專家詳解暑假青少年心理問題 安排太滿當心厭學情緒爆發2024-07-01

"社會情感"學習玩具,如何守護兒童心理健康成長?2024-07-01

未來如何生活——心理學醫學哲學界學者跨學科研討助力健康中國2024-07-01

第74集團軍某旅:心理服務科學有效,練兵備戰動力十足2024-07-01