心理中國論壇 | 進化中的焦慮 聚焦數字時代的焦慮之源

發佈時間:2024-05-28 13:57:08 | 來源:中國網心理中國 | 作者:王天夫我們的生活越來越便利,物質越來越豐富,為什麼焦慮卻越來越多,而且難以擺脫?5月15日晚19點,人文清華講壇,清華大學社會科學學院院長、中國社會學學會副會長王天夫教授發表演講《我們為什麼焦慮——一個社會學家的觀察》,從社會學角度解析焦慮的根源,解答“我們為什麼焦慮”的時代之問,揭示社會變遷對人的影響。

王天夫,清華大學社會科學學院院長,社會學系教授、系主任,兼任清華大學校學術委員會委員、中國社會學會副會長、國務院學位委員會第八屆社會學學科評議組成員、教育部社會學學科教學指導委員會委員。

研究領域包括社會不平等、城市社會學、數字社會等,在《中國社會科學》、《社會學研究》、《社會》等刊物發表多篇學術論文,著有《Stata實用教程》、《轉型時期的城市空間》、《中國軟體工程師:工作、生活與觀念》等,主持國家社科基金重大項目,研究成果獲教育部“高等學校科學研究優秀成果獎(人文社會科學)”一等獎、北京市“哲學社會科學優秀科研成果獎”二等獎。以下為演講實錄整理稿。

各位老師、各位同學,各位線上線下的朋友們,晚上好!非常高興有機會在人文清華講壇就“我們為什麼焦慮”跟大家彙報我的一些思考。這是我第一次在這麼大的劇場演講,所以在候場的時候,我的確有點焦慮。焦慮就是這樣一個時常會在我們日常生活中泛起的情緒,無處不在,讓我們躲也躲不過。

從三個數字看個體與社會焦慮

1.容貌焦慮

首先讓我們來看幾個數字。第一個數字是20%,這是2024年全球美容整形醫師協會的年度報告中的一個數字,它顯示的是在南韓首爾,每5個19歲-49歲的女性當中就有1個人做過醫美整容手術。我們再來看下一個數字:69.7%,這個數字是2022年華東師範大學一項大學生調查裏的數字,這個數字表示的是有近70%的年輕學生因為自己的外貌而焦慮;在女性受訪者中,這個數字高達78%。我們再來看另外一個數字:15%,這個數字是美國經濟學家丹尼爾·荷馬仕的一項研究中的數字,他的研究表明,相對於外貌欠佳的工作者,外貌更好的人獲得了15%的額外收入。所以對於有些人來講,容貌焦慮是他們邁不過去的坎。

2.年齡焦慮

我們再來看另外一個神奇的數字,35歲。35歲是一個特別關鍵的年齡,對育齡女性而言,超過35歲會被稱為“高齡産婦”;如果博士研究生35歲之後再去找工作,經常會被問“為什麼35歲還沒有把博士學位念完?”35歲的確是一個非常關鍵的年齡,在我自己的研究裏,軟體工程師通常會在35歲有一個巨大的工作轉型,很多人必須在35歲完成轉崗。對很多職場白領來講,35歲就是一個坎,如果在35歲還沒有提職升薪的話,他們會覺得自己的工作非常不順利。所以,有一位匿名受訪者感慨道,“35歲就像一扇大門,它標誌著多可能性在逐漸關閉”。

3.教育焦慮

當然,家有讀書郎的媽媽們的焦慮是更能引起社會關注的焦慮。“海淀媽媽”是一個非常特殊的標簽,身處全國教育資源最豐富、最集中、競爭也最為激烈的地區,海淀媽媽們一定會為自己孩子的教育感到擔憂。上圖左邊的表格是一位海淀媽媽為她的兒子、女兒制定的課外培訓輔導學習日程表。大家看得到,從週一到週日,一週七天,每一分每一秒都不浪費,兩個孩子應該找不到任何大塊的休息時間。

上圖右邊的內容是另一位海淀媽媽為孩子制定的學科目標。可以看出,有些科目的成就的確很高。上圖中間的內容顯示的是另一位海淀媽媽,以海淀最好的6所中學為目標,在孩子1歲的時候就開始制定計劃。每個年齡段完成特定的目標,讓孩子一步步從1歲積攢到10歲,延伸到11歲、12歲,讓孩子能夠成功地擠進這些在她看來更好的初中。所以海淀媽媽們對於學齡青少年孩子的精細管理與規劃是她們內心焦慮的體現。

很多時候,我們把焦慮看成個人內心的感受,但對我而言,焦慮從來都不僅是個人的心理感受。回到前面講的海淀媽媽,毫無疑問,她們的焦慮情緒可以影響整個家庭。例如,網上有個段子講的是父母跟孩子嬉戲遊玩的時候母慈子孝,一旦輔導作業時就雞飛狗跳,焦慮的情緒會在親近的人周圍傳染。

如果要一步步實現海淀媽媽理想中的目標和成就,所有家庭必然會投入更多的時間、精力和財力。海淀媽媽的焦慮可能從與其他人比較、競爭的過程中産生:“人家的孩子這麼優秀,我的孩子也應該那麼優秀,如果我好好培養他,我的孩子一定可以像別人家的孩子一樣優秀”。在現代數字社會裏面,海淀媽媽的焦慮可以通過網際網路傳遞出去,其他地方的年輕媽媽看到中國教育資源最好的海淀媽媽是這麼在培養孩子,她也可能會想:“如果我也這樣培養我的孩子,我的孩子一定也可以成為這麼優秀的人”。所以,焦慮是可以傳播、傳染、影響他人的。當然,有的人可能會利用、甚至製造和販賣焦慮,從焦慮情緒中謀取利益。焦慮本身就具有它獨特的社會屬性,所以對於我來講,焦慮真的是一個社會學的研究課題。

進化中的焦慮

1.作為進化優勢的焦慮

從社會學的角度來看,焦慮又會有哪些結論呢?首先,我覺得焦慮是一種特別平常的人類固有情緒,是進化過程中逐漸為人們習得的神經活動功能。人類跟其他動物一樣,在遇到外來潛在威脅時,會內心不安、擔憂、憋屈甚至害怕、恐懼,所有這些都是我們本能的應激反應。這種反應是進化過程中的一種優勢,因為它提醒我們,讓我們提前感知潛在的危險,做好應對的準備。所以想一想,如果我們的遠古祖先能夠産生焦慮機制,他一定能提醒我們的祖先做好準備。另一方面,如果另外一些遠古的祖先生活安逸、沒有焦慮,面對潛在威脅時沒有任何警醒機制提醒他做好準備,那麼在面對猛獸追捕時,這些遠古的祖先可能早已經滅亡了。人類在進化過程中既是捕食者,也是被捕食的對象。面對惡劣的生存環境和巨大的生存危機時,焦慮是一種讓我們面對危險的警醒機制,它提升了我們在進化過程中生存下去的機會,所以焦慮復刻在我們大腦和基因之中,是我們本能的應激反應。

2.焦慮産生的機制

當然,在形成焦慮的神經活動機制過程中,我們的大腦本身也改變了。先進的認知神經科學研究結果顯示,焦慮産生的機制可以分為兩部分,一部分與動物的無意識本能反應一致,另一部分是人類特有的記憶與思考能力。現代的生物學、心理學研究發現,人們産生焦慮的過程跟大腦裏的海馬體和前額葉緊密相關,海馬體和前額葉掌管記憶和深度思考這兩種功能。所以焦慮可以儲存在我們大腦的某個地方,可以通過學習獲得,可以通過分析我們所處的艱難環境而給出判斷,也可以共情其他人所處的艱難環境而産生。因此,無意識的本能和有意識的思考這兩部分共同組成了人類焦慮的來源。著名的心理學家羅洛·梅曾提到,焦慮是非常常見且頻繁的,我們在日常生活中不可避免,所以我們要擁抱焦慮,不要逃避。這再一次強調,沒有不焦慮的人,只不過産生焦慮的原因各不相同而已。

既然焦慮是我們在進化過程中習得的,對我們的生存而言是一種進化的優勢,那它的另一層意思正是克爾凱郭爾所講的“焦慮是我們最好的老師”,因為焦慮讓我們感受生存的危機和外在的危險,所以我們想盡辦法去應對它。弗洛伊德也説過“焦慮是我們行動的根本動力”,這是一種行動的機制,也是一種進化、進步的標誌。在應對焦慮的過程裏,人們不斷地學習、提高、進步,一步一步走到現在,現代人類是能夠産生焦慮的遠古祖先的後代,所以焦慮不是一個非常令人意外的情形。

3.焦慮産生的原因

為什麼會有焦慮呢?為什麼現代社會裏的人們會有更多的焦慮呢?因為我們所處的環境變了,環境變化太快,內心難以適應,形成了一種情緒與外在變化的錯配。這讓我想起80年代中期一個著名的流行歌手崔健的一句著名的歌詞“不是我不明白,這世界變化快”。的確,不是我想焦慮,是外界變化太快,它讓我不得不焦慮。

縱觀整個進化過程,遠古的祖先面對惡劣的自然生存環境,在進化過程當中不斷地進步,慢慢成為了地球上具有統禦性的物種,自然環境裏的惡劣情形對我們生存的威脅越來越小。另一方面,我們生存的外在環境慢慢變成了週遭的社會場景,這帶來了巨大的變化。因為我們賴以生存的自然環境的變化緩慢綿長,但現代生活人們所面對的社會場景的變化卻相當迅猛。

經濟史學家對過去3000年人類産出的變化速度進行了模型估計,從上圖可以看到,人類發展的真正加速開始於300年前的工業革命,工業化、城市化迅猛地推動了人類的産出。很多經濟産出最終沉澱下來變成生活當中的一系列基本設施。

左邊這兩張圖是1990年至2013年間上海城市發展的變化。最大的變化是浦東由江邊的農村景象,改頭換面變成了繁華都市,轉變的速度非常讓人震撼。右邊這張圖顯示的是2008年至2021年中國高鐵營業里程,13年間高鐵的里程數增加到60倍之多。這兩個個案只是相對典型的例子,足以直觀地體現出,我們現在的節奏比以前快了很多。

4.焦慮對人的影響

外界快速變化,對我們內心有什麼樣的影響?上圖顯示的是我們2023年在中國科協支援下進行的軟體工程師調查。在科協的幫助下,我們選取了電腦行業的相關企業,一共分發了7萬多份電子問卷,希望軟體工程師們回答,最終只回收了14000多份有效的問卷。為什麼呢?因為很多軟體工程師拿到問卷後,自己寫了代碼讓電腦自動填答問卷,很多問卷的完成時間只有幾秒鐘,所以我們把這些問捲進行了剔除。即使這樣,還是收集到了超過14000份問卷並訪談了100多位軟體工程師。

我們的調查數據顯示,很多軟體工程師非常擔心他們的工作會被替代。21歲至35歲是入樣軟體工程師集中分佈的年齡段,這個年齡段有超過20%的受訪者擔心他們的工作會被替代,這跟我們前面講的35歲年齡的焦慮是一致的。此外,皮尤的調查數據顯示,有20%的美國工人崗位很快會被人工智慧替代;高盛集團的研究則顯示,大約有3億工作崗位近期會被人工智慧替代;麥肯錫的結論可能更大膽,他們的研究結果顯示,到2030年有8億之多的工作崗位將被人工智慧替代。有人預測,未來的社會可能是由人工智慧驅動運轉的社會。2017年10月,紐約客的一個封面顯示,人類的寵物狗望著自己沒法理解的電子狗,而封面裏真正的人變成了機器人憐憫和施捨的對象。這個圖景是比較悲觀的,但事實上表示的是這個世界在飛速地變化,人類社會一路向前,可能會走到一個我們完全陌生的地步。木心1982年在紐約寫下《從前慢》這首詩,“從前的日色變得慢,車、馬、郵件都慢,一生只夠愛一個人”。然而,現代社會已經容不下馬車,也容不下郵件。現代社會的快速變化使很多情緒配置錯亂,讓我們感到焦慮,但是我們一定要堅信,一生好好地愛一個人。

既然我們的焦慮是源於外界快速變化帶來的不確定性所導致的內心情緒的錯配,那麼到底是什麼推動外界快速變化,進而帶來這麼多不確定性,讓我們的心靈有這種錯配的焦慮呢?簡單來講,是工業革命之後的人類社會過度追求效率和理性,一路向前,不受節制,給世界帶來了這麼大的變化。

工具理性的反諷

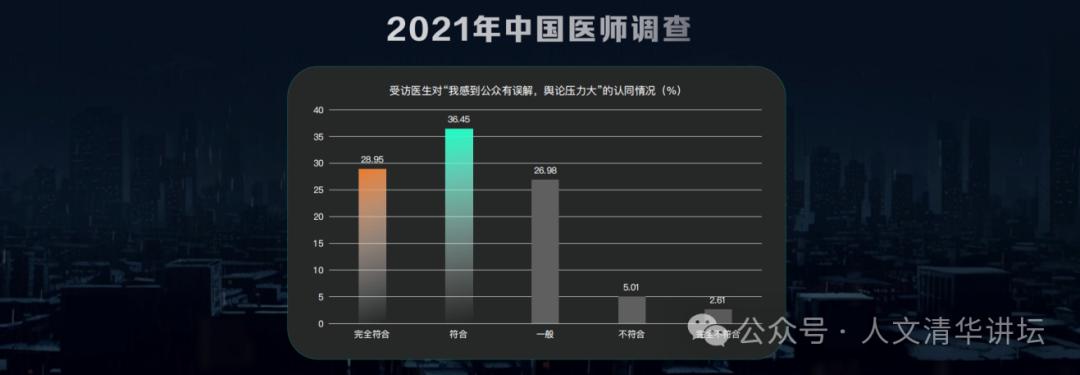

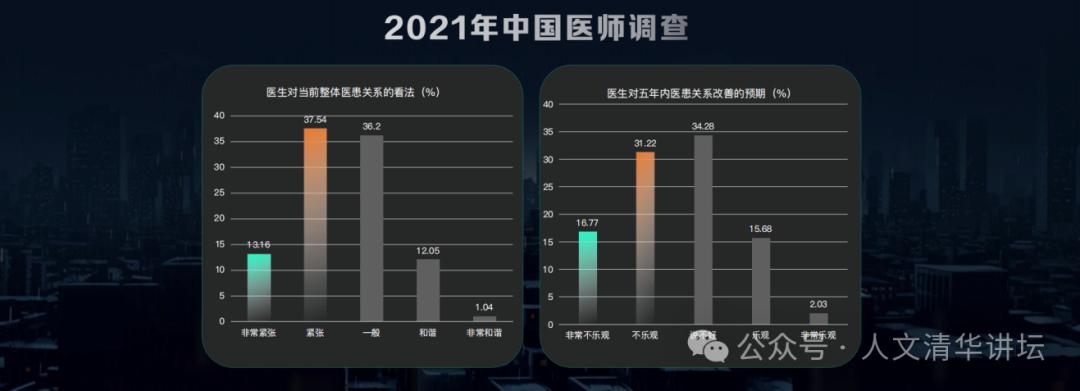

我們在2021年做了另一個關於中國醫師的社會調查。這個調查在中國醫師協會人文醫學專業委員會的支援和幫助下實施,我們在全國28個省市回收了12000多份有效問卷,並且訪談了40多位醫生。結果顯示,公眾對醫生有兩個極端的評價,一種評價認為醫生是非常高尚的職業,是救死扶傷的白衣天使;另一種評價認為醫生是令人厭惡的職業,這種評價主要出現于醫患衝突的案例之中。事實上,醫生們有不一樣的感受。數據顯示,大約有75%的醫生認為公眾對他們的評價有誤解,而這樣的誤解也有一些客觀基礎。對醫生的出診過程的調查結果顯示,每個醫生在出診日會有平均超過8個小時的診療任務,這是一個很長的時間段。因為醫生在出診前要做很多準備,出診後還要整理自己的出診記錄、材料等。在這麼長的出診時間裏,我們可以想得到,醫生的工作強度可能會進一步提升,有超過15%的大夫在出診日接診的患者會超過50個人。

在每個出診日接診這麼多患者,平均下來每個患者能夠獲得的診療時間就會降低。我們的數據顯示,近50%的患者診療時間會少於10分鐘,甚至有超過11%的患者的整個診治過程不超過5分鐘。所以,醫生非常辛苦,接診很多患者,每個患者平均下來診療的時間並不長,“繁忙”是醫生工作的常態。

基於前面如此高強度的工作過程,醫生們已經為患者們付出了很多,但超過50%的醫生覺得醫患關係不太融洽,稍少於50%的醫生認為,在接下來的5年間,醫患關係改善的機會並不高。

48%的醫生把醫患關係不好歸因于市場化,也即醫生在診療過程中更講效率,包括接診患者和醫院創收等。43%的醫生將其歸結於人文醫療精神的消逝;21%的醫生則歸因于醫療技術的提升。我們都知道,現代醫療技術的進步有助於我們發現更多的疾病,讓醫療診治更加精準、治療方案更加有效,從而拯救更多的病人,但是一些醫生卻認為,醫療技術的進步對醫患之間友好關係的建立並沒有起到很好的作用。

特魯多是一位美國醫生,也是世界上第一個結核病療養院的創始人,他的墓誌銘是“有時治愈,常常幫助,總是安慰”,這幾句話也成為了很多醫生從業的座右銘。隨著現代醫療的進步,醫生會用更精湛的醫療技術救治更多的人,但醫生跟患者之間交流溝通的時間變少,醫生和患者之間建立互信的基礎變得更脆弱,這就變成了一個讓人無法擺脫、非常困惑的悖論。

著名社會學家馬克斯·韋伯對這樣的悖論有非常深刻的討論。簡單來講,馬克斯·韋伯認為,人們的行為除了情緒衝動所帶來的應激反應之外,更多的行為經歷過思考分析的合理化過程。這個合理化過程可以分為兩個類型,一個是符合我們生活目的和意義的價值觀念,被稱為“價值理性”,因為我們追求這個,所以我們要這麼做。另一個是在行動過程裏追求“投入小于産出”的工作節奏和合理手段,被稱為“工具理性”。不同人的生活目的和意義各不相同,如果相同的話很容易成為好朋友,而現實中真正的好朋友往往很少,可以看出“價值理性”很難得到統一。如果真的把價值觀念不一致的人強制、硬性地揉搓在一起,反而會帶來很多摩擦、對立甚至衝突,所以很難有一致的“價值理性”出現。但“工具理性”不同,因為工具理性非常簡單,在行動過程裏,“投入小于産出”是一個通用的規則,可以成為在不同類型的行動的統一標準。所以,在整個合理行為過程中,“工具理性”一定會勝出,它一定在人跟人行為的比較競爭中佔據主導,成為合理化人們行為的主導理性類型。

數字時代的焦慮之源

1.排行榜:贏家通吃

日常生活中我們總要追求更高的效率,因為更高的效率會在競爭中得到更高的評價,也會被配置更多的資源,得到更豐厚的報酬。那麼如何表示高的效率評價?排行榜,即用自然數列把人們行動的最終結果呈現出來,由優到劣、由高到低、由高效率到低效率進行排列,從幼兒園的小紅花排行榜到娛樂過程中的電影、流行歌曲的排行榜,從高校論文發表數量的排行榜,到各個地區GDP的排行榜,無處不在,簡單明瞭。從某種意義上來講,排行榜的確化繁為簡,但是它真的輕率粗暴。因為它用最簡單的自然數字來表達了結果,把中間所有豐富的、複雜的活動過程全掩蓋。

數字時代的排行榜用起來更為便捷、普遍,因為所有人的行動都可以用數據表現出來。排行榜到了極致就變成了贏家通吃,勝利者拿走一切,失敗者顆粒無收,更為關鍵的是,它定義只有第一名是勝利者,其他所有人是失敗者。拿不到第一就是失敗,將會一無所獲,這必然導致一個非常畸形的社會心態和社會情緒,那就是“想贏怕輸”,在這種情形下人們沒法不焦慮。

2.零庫存:理性的牢籠

“零庫存”曾是一種追求極致高效的企業運營觀念,也即所有零部件一經採購直接進入生産線,必須完全投産而不能積壓;同理,所有産品一經生産必須出售而不能滯銷。這的確非常高效,因為沒有任何資源被閒置。但轉念一想,零庫存只不過是把上游的積壓過程轉嫁給了下游的環節。更關鍵的是,零庫存的經營觀念對於生産過程當中的意外情形的承受能力為零,一旦某個環節出現意外,生産過程就會被中斷並且難以應對。所以,零庫存聽起來很美好,但是註定會失敗,其背後的思想動因源於現代社會裏將追求效率走到極致。當然,在這一過程中有很多內在的、不可克服的弊端,但縱然有這些弊端,我們卻無法不去追求這些效率,為什麼?因為我們一旦走上了工具理性的道路,便成王敗寇,誰都輸不起,所以只好一路向前,帶著這些無法克服的弊端繼續往前,這就是韋伯所言的“理性的牢籠”,人們困在其中,無可擺脫。

對我而言,焦慮是人類心靈困在理性牢籠的最顯著的體現。為什麼現代社會裏我們會越來越焦慮?因為在現代社會,焦慮的影響範圍更廣,影響程度更深,對人類行為的影響過程也更為直接。所以,在焦慮情緒的驅動之下,我們會發現很多超乎我們常理的情形出現。

焦慮社會、消費社會、風險社會

1.焦慮社會

這張圖顯示的是及至深夜,辦公樓裏依舊燈火通明的景象。毫無疑問,樓裏有很多“打工人”在加班加點。回過頭來想一想,過度勞作是用我們自己的身體健康換取工具理性追求的效率。

此外,我們還可以發現更多內卷的情形。例如,某家培訓機構的廣告語是“如果你不把你的孩子送給我們來培訓,我們就去培訓你兒子的同學”,可以想見家長們看到這句廣告詞時內心該有多麼焦慮。我們還可以看到,洗碗工的學歷要求已經內卷到需要碩士學位。這些現象都是焦慮的社會情緒與社會心態所導致的。

另一方面,焦慮的社會心態和社會情緒也可能導致拖延症。例如,現在是畢業季,很多學生都在寫畢業論文。實際上很多畢業生可能現在正在困苦艱難的階段,找不到出路、理不清思路,不知道論文該怎麼寫,一路焦慮、一直拖延,等到最後期限前匆匆寫完交稿。拖延症的極致是什麼?就是躺平,也就是説我什麼都不幹,過了最後期限也無動於衷,最後就放棄了、躺平了。禦宅族就是這樣焦慮的社會心態和社會情緒所驅動的社會行為的生動表現。所以,焦慮社會是我基於對現代社會、特別是其中人們的心靈狀態的觀察和理解後給出的一個概念。

2.消費社會

事實上,社會學中有很多與“現代社會反思”類似的概念,比如“消費社會”。以前的行為方式是人們生産出産品,而後完成消費,滿足了生活所需。但是,隨著現代社會一路往前,生産力大幅提升,我們從匱乏邁向豐腴,消費的過程不再是滿足生存所需,而是包含了很多社會與文化的意味。它與以前的“從生産到消費”的過程完全不同,而是從消費反推回去,生産不再為了消費,而是刺激消費以維持生産。從這個意義上來講,當生産過程在現代理性和效率追求之下變得越來越強大,生産的物品越來越豐腴時,我們的消費行為改變了我們日常的生産和生活方式。

3.風險社會

“風險社會”是另外一個現代社會的反思。我們用現代科技來改變自然時變得越來越自信、越來越強大,有時候也變得越來越肆無忌憚,進而導致人類社會更多地暴露在環境污染、自然災害等惡劣的環境之中。從這個意義上來講,風險社會是在揭示我們對於科技理性的追逐,反而惡化了生存的自然環境。焦慮社會講的則是我們在現代理性效率的追逐過程中,反而把自己的心靈鎖在了理性的牢籠之中。

社會學中的焦慮

社會學為什麼要研究焦慮?因為焦慮是一個普遍的社會問題。社會學通常從研究社會問題著手,希望這個世界更美好,人們生活更幸福。很多時候社會學的研究並不能解決我們所感興趣的社會問題,但是希望我們的研究和提煉出來的概念能夠幫助大家去觀察社會、理解社會。普通人在日常生活過程當中總是會反問自己,我們生活的目的在哪?我們生活的意義在哪?社會學研究希望能夠幫助大家去思考,進而在思考的過程中尋找對自己日常生活的解釋,能夠讓自己的生活更為自洽,在面對困難時更為坦然。

那麼,從社會學角度上來看,我們又該怎麼去應對焦慮?

我個人有的時候會看一些科幻小説,因為學生的推薦,我特別閱讀了《三體》。《三體》是劉慈欣寫的一部獲獎的科幻小説,小説中多處提到社會學。有時候我會想,社會學應該感謝劉慈欣,很多社會學家都難以比擬劉慈欣對社會學普及所做的貢獻。科幻小説基本的內核知識體系事實上是社會學,因為不管科幻小説做什麼樣的遐思、什麼樣的猜想,它總是把自己的小説情節和科學技術建構在基本社會結構的框架之上,這個框架的建立有著它本身的規律。人性是永恒的,對當前社會結構或社會關係的理解,完全可以用於科幻小説內部的社會結構搭建。所以,理解社會學的基本知識對我們理解科幻小説裏整體的架構和設計非常有幫助。

對於社會學而言,我們研究的基本問題是“社會怎樣産生”。前面講過,人類經歷了一個漫長的進化過程,在這個過程裏,個人的力量一開始並不強大,所有猛獸的體能、敏捷性、力量可能都遠遠超過人類,但是人類仍然一步步進化成地球上的統禦性物種。其中一個最重要的因素是因為我們能夠形成社會,形成集體力量、集體智慧,即合作。《三體》講的黑暗森林法則,它是反過來的,是講在星際社會裏合作為什麼不可能産生。人類進化的歷史證明,親友支援和社會合作的過程是人類在解決任何困難的過程中最有力的資源,能夠幫助我們去面對我們對未來的擔憂和恐懼,即焦慮。

我們知道,醫師在救死扶傷的過程中當然希望能夠診治更多患者、更快治好患者的疾病。事實上,現代醫療技術的進步已經逐漸幫助醫師接近這一目標。但是在達到這個目標的過程中,醫師跟患者之間的關係卻變得沒有那麼融洽。這反過來讓我們去思考,我們在追逐工具理性的過程裏可能已經忘記了對價值理性的守護。每個人的目的和意義各不相同、各自精彩,當我們在欣賞別人的精彩時,也要堅持和堅信自己的觀念和自己的價值,所謂“各美其美,美美與共”。

焦慮是因為我們對未來不可把握的情形感到不安和擔憂。當然,我們希望未來能夠緊緊地把握在我們手中,但事實上從現在到未來有一個很長的過程,這個過程裏有很多偶然,也可能有很多意外産生。這些偶然和意外是一系列的不確定性,我們無法提前決定這些不確定性。既然這樣,我們應該“接受意外,承認偶然”,並且在整個過程中坦然處之,等待未來到來,但是不要焦慮。

對於焦慮而言,就像前面所説,焦慮烙印在我們的基因裏,是常見的內心情緒。很多時候我們應該認識到,焦慮並不是一件壞事,它不是我們的敵人。在漫長的進化歷程裏,焦慮曾經帶給我們警醒,幫助我們採取行動應對危機,所以焦慮是我們很親近的朋友。我們不要躲避它,也不要厭惡它,要學會接受“我們一定會焦慮”的事實。

此外,當前面對焦慮已經有很多辦法。如上面這張圖所示,年輕人頭頂著綠色的香蕉。他用一種非常清晰明瞭且幽默的方式表達出“蕉綠”,即焦慮。這的確是一種運用豐富想像力和幽默感消解焦慮的方式。一方面,我們在日常生活裏肯定會産生各種各樣的焦慮;另一方面,我們堅信人類社會的韌性,在社會變遷、社會演化的過程裏一定能夠找到克服焦慮的方式,所以我們不用感到焦慮。

剛才在候場的時候,我真的有點焦慮,後背還有點微微冒汗。當我一開口演講時,隨著時間的推移,我的擔憂——“我會講成什麼樣”“大家會聽到什麼”整個演講是不是順利”事實上都變得不再重要了,我按照自己的節奏一步步講下去,整個過程就過去了。所以,焦慮事實上沒有那麼嚴重,我們行動起來,平常面對焦慮,就可以慢慢克服。

我的演講到這兒就結束了,請大家相信,焦慮是你前行的動力,不要成為你心靈的羈絆,謝謝大家。

評論 | 規範心理諮詢行業發展 治好“心病”別讓診療變“補刀”2024-05-28

心理中國論壇 | 進化中的焦慮 聚焦數字時代的焦慮之源2024-05-28

全國學生心理健康監測平臺建設啟動 將發揮監測、評估和干預作用2024-05-28

四川省婦女兒童心理健康服務中心成立:立足成都、服務全省2024-05-28

親子關係丨長板思維:讓孩子成為世界的孤品2024-05-27

用畫筆溫暖心靈:走進心青年田天的視界2024-05-24