公開課丨停止內耗!3個方法避免這種“有毒情緒”毀掉自己

發佈時間:2024-04-26 08:50:00 | 來源:中國網心理中國 | 作者:辛理如果用一個詞來形容你此時的情緒,你會用什麼詞呢?你的情緒還好嗎?

情緒,像一隻無形的手掌控著我們的生活,它的影響力無處不在。當情緒不被看見、不被覺察、不被釋放的時候,它甚至會以攻擊免疫系統的方式來提醒我們。比如,不少女性有乳腺和子宮方面的問題,其實或多或少都跟情緒有關係。所以,千萬不要忽略情緒給我們的提醒。

很多人常常會説“是別人的問題,是環境的問題……所以我的情緒才……”但如果這樣想,就把自己情緒的控制權交到了別人手裏。其實,情緒狀態是可以通過自主訓練來調整的。

今天就讓我們把注意力集中到自己的身上,3個方法幫大家掌握自己情緒的控制權,成為自己情緒的主人。

記錄情緒

你有沒有過這樣的情況:

什麼事情都還沒發生,就開始眉頭緊鎖、頭皮發緊或感到焦慮。又或者別人口中的輕描淡寫,到自己心裏就是懸疑大片:“他為什麼對我露出這個表情?他是不是討厭我?”“最近總感覺哪不對勁,是不是要有壞事發生?”“這件事我到底該不該做?做完之後會取得很好的效果嗎?”……

這些都屬於彌散性焦慮,簡單地説,就是習慣性焦慮,是精神內耗的一種。

精神內耗,又叫心理內耗,也就是在心裏自己和自己較勁、打架。就像手機電池剛剛充滿電,還沒有用多久,就因為手機內部運作的程式太多,很快亮起紅燈,宣告沒電。長此以往,人會感覺到非常疲倦。那些説不出的累並不是身體的勞累,而是精神上的消耗。

類似的自我攻擊多了,會感覺非常焦慮,精力難以集中,但越是這樣,攻擊聲就會越大,惡性迴圈,人會越來越焦慮。

所以,你需要去正視這些聲音背後想要傳達的資訊。當我們能夠意識到這些聲音的來源和影響,就更容易理解生活中的糾結,更穩妥地應對內心的干擾。

想要覺察自己內在的聲音,可以踐行以下兩個步驟:

1

自我觀察

覺察自己的感受、情緒、信念和態度等內在的聲音,從而更好地了解自己內在的狀況,意識到不同的內在聲音,學會分辨它們並做出反應。

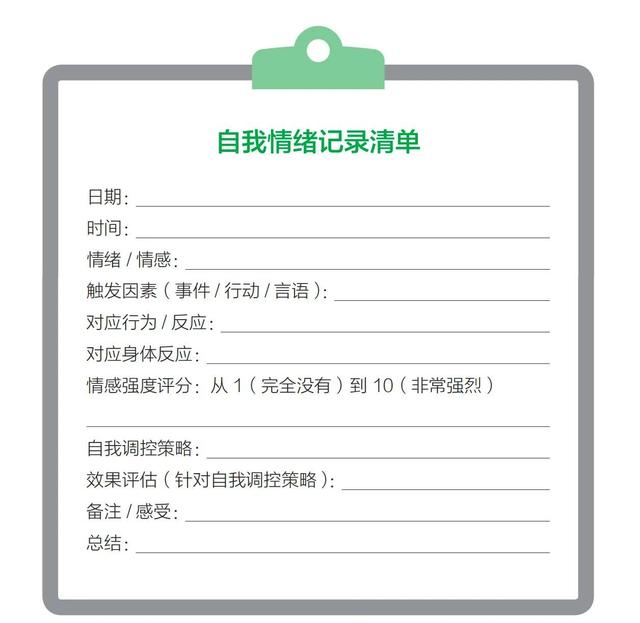

你可以試試這個“自我情緒記錄清單”,它可以幫助你更好地了解自己的情緒狀態、情緒變化模式和情緒表達方式,這有助於提高個人的情緒穩定性、促進心理健康。你也可以根據個人情況進行修改優化,讓清單更符合你的需求。

圖片來源:《不累:超簡單的精力管理課》

2

自我接納

在面對不同的聲音時,我們需要認識到這些聲音之間的關係和差別。掌握自己的內心狀態和情緒的活動規律,以積極的心態處理不同聲音之間的矛盾和衝突點。

首先,我們需要承認內耗客觀存在。不要試圖逃避或者否認它。其次,找出內耗點以及背後的信念。

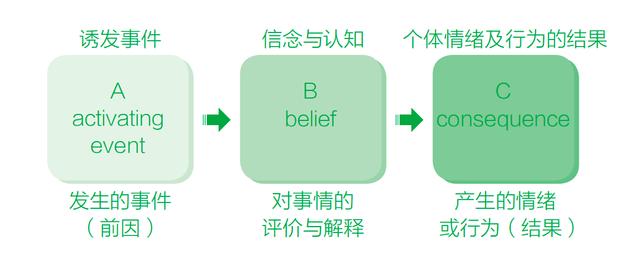

合理的信念會讓人們對事物産生適度的情緒和行為反應;不合理的信念則相反,往往會導致不良情緒和行為反應。這就是心理學家阿爾伯特·埃利斯(Albert Ellis)所提出的情緒ABC理論。

外界刺激事件A,通過中間過程運作的機制(就是我們腦海當中對事件産生的信念B),産生了不一樣的情緒及行為後果C。因此,如果信念B沒有改變,我們的行為是不會發生改變的。

△情緒ABC理論。圖片來源:《不累:超簡單的精力管理課》

不合理的信念包括以下三個方面:

(1)絕對化要求。認為事情必須按照自己的意願發展,所以常常將“希望”“想要”等詞語絕對化為“必須”或“一定要”等詞語。比如:“我一定要是最瘦的那個人!”

(2)過分概括化。這是一種以偏概全的思維方式。它常常把“有時”“某些”過分概括化為“總是”“所有”。比如:“我總是什麼都做不好。”

(3)感覺糟糕至極。認為如果一件不好的事情發生,那將是非常可怕和糟糕的。比如:“如果我再胖一點,大家就會很嫌棄我。”

為了應對不合理信念,埃利斯在情緒ABC理論基礎上,又增加了D(disputing)——用合理的信念駁斥不合理信念的過程,以及E(effect)——駁斥成功,産生認知效果和新觀點。

通過情緒ABCDE理論,我們可以發現自己的不合理信念。通過挑戰自己的不合理信念,我們可以找到更加合理和有效的思維方式和信念,從而改變不良情緒和行為。

最後,如果暫時還找不到更好的解決方案,那也不要把精力浪費在與問題的對抗上,因為對抗往往會帶來更大的消耗。

放鬆肌肉

很多時候,心理問題會導致身體問題,而身體問題也會反作用於心理。比如焦慮會引發失眠、注意力不集中、記憶力下降、食欲不振、心慌、胸悶、頭暈和頭痛等狀況。同樣的,身體的狀態也會直接或間接地影響人的態度和情緒。

醫生埃德蒙·雅各布森(Edmund Jacobson)説:“當我們身體放鬆的時候,我們的精神是不會焦慮的。”他發明瞭一種放鬆技術——漸進式肌肉放鬆法,通過反覆收縮和放鬆全身主要肌肉,人們可以體驗到不同的緊張和放鬆感覺,從而更好地了解緊張反應並進行放鬆,最終達到身心放鬆的效果。

現在,我們一起來感受一下~

在正式練習漸進式肌肉放鬆法的過程中,你可以使用腹式呼吸,慢慢地調節呼吸。讓身體逐漸放鬆下來,深深地吸氣,慢慢地呼氣。

吸氣時額頭肌肉儘量向上抬起,充分地繃緊,再繃緊,同時配合吸氣,保持10秒,然後呼氣放鬆。有感受到額頭放鬆的感覺嗎?這個動作可以重復做5次。

下一步,深吸氣的同時,儘量皺起眉頭,保持10秒,然後呼氣放鬆。有感受到眉間放鬆的感覺嗎?同樣,這個動作可以重復做5次。

下一步,深吸氣的同時,儘量張大嘴,保持10秒,然後呼氣放鬆。有感受到咬肌放鬆的感覺嗎?同樣,這個動作可以重復做5次。

接下來,深吸氣的同時,儘量地向上聳肩,保持10秒。然後呼氣放鬆。有感受到肩膀放鬆的嗎?這個動作可以重復做5次。

以此類推,放鬆全身從頭到腳的肌肉。當身體放鬆下來,你會發現自己的情緒也很神奇地放鬆了下來。

你可以找一個舒服的位置,但儘量不要睡著,這有利於體驗完全放鬆的感覺。服裝儘量寬鬆,摘掉不必要的飾品,避免在過程中受到干擾。你也可以先將放鬆步驟錄音,跟隨音頻一起進入狀態。

練習前,可以先審視自己的身體,找到重點區域。比如:焦慮的人常常眉頭緊鎖,所以會感覺額頭肌肉非常緊繃,練習時,可以著重練習這個區域。

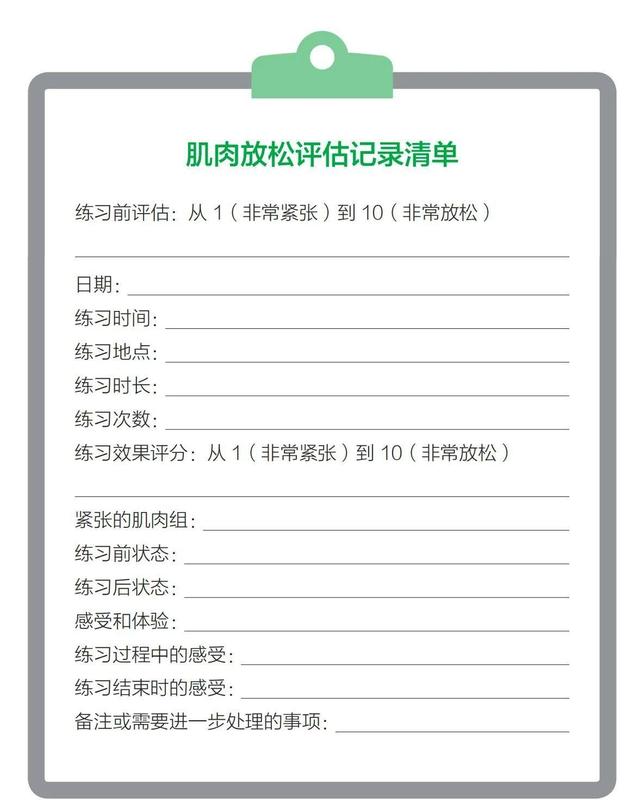

你可以參考使用“肌肉放鬆評估記錄清單”,它能幫助你更好地回顧訓練效果:

△圖片來源:《不累:超簡單的精力管理課》

在日常生活中,即使沒有條件放鬆全身,也可以抽出時間進行局部肌肉放鬆練習,這也能帶來放鬆的效果。

整理環境

環境和精力管理有關係嗎?有,並且非常大。

研究發現,混亂的環境會無形中削弱一個人的自我控制感。也就是説,房間越亂,你對自己的約束力就越低,你就更容易做出一些衝動、不理智的行為決策。

如果你想調整自己的外部環境,那麼可以先思考一下你想要的生活方式、你內心對於家的期望,越詳細越好。

明晰了自己想要的生活環境之後,接下來就是找到操作方法。在整理收納這一領域中,有很多不同的方法和流派,我們可以根據個人的喜好來選擇適合自己的方式。

例如,生活教練蓋爾·布蘭克(Gail Blanke)建議,從處理50個不需要的物品開始。比如,只剩一隻的襪子、幾年沒穿過的衣服、已經幹掉了的唇膏、給你帶來負能量的東西以及你不知道為什麼留下的東西……可以為你留下的東西做一個清單。

日本收納專家山下英子提到篩選標準是:必要、合適和愉快。斷絕不需要的東西,舍去多餘的廢物,脫離對物品的執著。誠實地面對自己和物品之間的關係,當下不需要的東西儘管丟棄,這會讓你更明晰自己的生活方式和風格。

另一位收納專家近藤麻裏惠提出的標準是:問問自己這個物品是否還能讓你怦然心動。你可以把東西先堆出來,然後親自感受一下,對它還有沒有怦然心動的感覺。你可能會發現被你遺忘許久的東西,你甚至都不記得它的存在。這也是將你的意識完全“翻出”的一種方法。

如果你仍然糾結,無法做出決定,那麼最簡單的原則就是:如果你現在得到一筆錢,你還會買它嗎?

這種方法看似簡單粗暴,但卻實用有效。因為你的內心深處一定清楚自己真正想要的東西是什麼。通過整理,你的大腦會變得越來越清晰,感知力也會越來越敏銳。

不僅僅是書籍、化粧品、首飾和衣物,朋友其實也不需要太多,留下能讓你感到怦然心動的就夠了。(北青網)

12355熱線 | 考研沒“上岸”很崩潰,如何走出情緒漩渦2024-04-28

他們在討好型人格裏苦苦掙扎:要不要修煉“討壞型人格”2024-04-28

“五育潤心 青春向陽” 2024年首都大學生心理健康季啟動2024-04-28

親子公開課 | 家長該怎樣和孩子談關於錢的那些事2024-04-28

優秀傳統文化中蘊藏心理學根基 助力青少年心理健康的實踐探索2024-04-28

公開課丨停止內耗!3個方法避免這種“有毒情緒”毀掉自己2024-04-26