大學生心靈檔案丨緩解學業壓力 在不確定中找尋確定

發佈時間:2024-06-17 11:07:42 | 來源:中國網心理中國 | 作者:郭韶明編者按

“心理健康”正在成為大學生活關鍵詞。5月至6月,“共青團12355愛‘心’百校行”活動持續舉辦,共青團直接聯繫、培養的120家高校心理健康社團師生分享自己的故事。如何在學業壓力中保持“鬆弛感”?“戀愛腦”是好還是壞?怎樣幫助抑鬱的同學走出困境?與父母理念差異太大産生衝突怎麼辦?是大學生們關注度最高的話題。

如今,“共青團12355”在全國擁有113條服務熱線,每年提供心理、法律諮詢65余萬人次。“青聽益站”全國12355網路平臺註冊用戶已超過22萬,平臺訪問量超430萬。這條暢通了18年的電話熱線,持續為青少年成長保駕護航。

緩解學業壓力:在不確定中找尋確定

實習下班後,上兩小時英語課,吃完晚飯準備比賽的路演材料,完成臨時工作任務,臨睡前反覆回憶一天的計劃表,入睡已將近淩晨兩點。這是3個月以來,社會學專業大三學生朱進的日常。

保研夏令營將至,朱進平時幾乎沒有休息的時間。他每天給自己上好“發條”,保證所有事情都如常運轉,屢次拒絕朋友的邀約,放棄節假日和家人團聚,希望能為保研增加一份籌碼。周圍朋友都説他自律,只有朱進自己知道,那些“破防”時刻都藏在無人知曉的社交賬號裏。“如果我沒有完成計劃,就會有一種巨大的愧疚感,有時候哪怕都完成了,也會沒來由地心慌、焦慮,擔心自己沒有研究生可讀,我是一個絲毫沒有‘鬆弛感’的人。”

學業壓力是大學生面對的主要挑戰之一,過度的壓力可能導致學習動力和興趣下降,影響學生的身心健康和社會交往。

日前,在南京審計大學舉辦的“12355愛‘心’百校行”首站活動中,南京師範大學心理健康社團指導教師任露主持了“青少年心理健康議題研討”環節中《如何在學業壓力中保持鬆弛感》的圓桌討論。

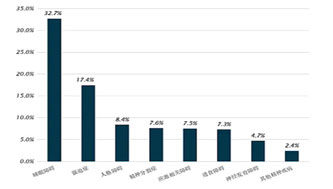

她在研討中發現,當前大學生學業壓力的主要來源可以歸結為三點:專科學生對於畢業後是否要專升本等未來考量壓力較大;高水準大學學生對於課程壓力較大,課程比較密集且難度較高;學生對於未來就業升學壓力普遍較大。

面對與日俱增的學業壓力,大學生應該如何保持“鬆弛感”?在未來規劃上,又該如何作出人生選擇?

“‘鬆弛感’不是內卷也不是躺平,是一種有自己的內心尺度,有自己的人生方向,朝著目標徐徐前行的篤定與淡然,是情緒穩定與悅納自己。”任露建議,緩解學業壓力,要尋找並確立自己的價值觀。任露認識一位申請到美國弗吉尼亞大學碩博連讀的學生,這個學生在申請的過程中一點也不焦慮,“這源於她對自己的目標十分明確,她要學習認知神經科學,在這條路上發揮自己的價值。一年不行兩年,兩年不行三年,只是時間問題,已經在路上了就沒什麼好焦慮的。”任露説,當一個人擁有了自己的價值觀和方向,就不會特別計較一時的得失,不會在盲目比較中迷失自我。

任露還曾開導過一個糾結是否轉專業的學生。該生學習心理學專業,因為喜愛想轉到新聞專業,但又擔心新聞專業課程難、競爭壓力大。由於和班裏人相處很好,且學院環境溫暖,她不想離開這樣的環境。來來回回地糾結,學生變得非常焦慮。當任露詢問她的人生規劃,學生回答説想當一名優秀的記者,當被問到“轉新聞還是留在心理學更能實現你的人生理想”時,學生豁然開朗。

“很多的壓力來自諸多選項的不確定。是考研還是出國?是專升本還是直接工作?學生在選項之間遊移不定,患得患失。”任露説,其實決策往往不能兩全其美,決策意味著放棄,你需要找到自己最想要的東西,放棄其餘的,即“跨越目標看選項”。

“心理學認為,壓力源和壓力反應之間,有仲介調節系統,是認知、生理調節、社會支援。”任露建議大家首先從壓力源入手,面對壓力,積極應對,把焦慮分解成每天努力的一小步,當你感受自己在一步步接近目標,會變得更加坦然。

很多壓力來源於不合理認知,比如“這次考試失敗我就完蛋了”“不考上研究生我這輩子就沒意義了”等。“找到這些不合理認知並糾正也有利於緩解壓力。”任露説。

“大家在壓力大時,也可以試著進行生理放鬆,如呼吸調節法、肌肉放鬆法、冥想、體育運動等,生理基礎提高會增加我們的抗壓能力,減輕壓力反應。”任露同時鼓勵學生尋求更多的社會支援,如老師、朋友、心理諮詢、心理熱線等,“傾訴有助於排解壓抑的情緒,社會支援的增強也有利於減輕壓力焦慮反應”。(應受訪者要求,朱進為化名 實習生李欣然 中青報記者郭韶明)

心靈檔案丨長了一顆“戀愛腦”,是好還是壞2024-06-18

寵物療愈的神奇力量:淺談寵物對心理健康的影響2024-06-18

陳瑜:為孩子構建心理支援系統 抑鬱休學成社會新問題2024-06-17

中美青年走進北京專業機構 盤點兩國心理健康服務的相似與不同2024-06-17

大學生心靈檔案|緩解學業壓力 在不確定中找尋確定2024-06-17

“疑似抑鬱”女生經診斷無病後仍被退學:每個孩子都該被尊重2024-06-17