心靈檔案丨長了一顆“戀愛腦”,是好還是壞

發佈時間:2024-06-18 08:30:00 | 來源:中國網心理中國 | 作者:譚思靜等編者按

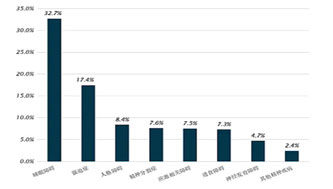

“心理健康”正在成為大學生活關鍵詞。5月至6月,“共青團12355愛‘心’百校行”活動持續舉辦,共青團直接聯繫、培養的120家高校心理健康社團師生分享自己的故事。如何在學業壓力中保持“鬆弛感”?“戀愛腦”是好還是壞?怎樣幫助抑鬱的同學走出困境?與父母理念差異太大産生衝突怎麼辦?是大學生們關注度最高的話題。

如今,“共青團12355”在全國擁有113條服務熱線,每年提供心理、法律諮詢65余萬人次。“青聽益站”全國12355網路平臺註冊用戶已超過22萬,平臺訪問量超430萬。這條暢通了18年的電話熱線,持續為青少年成長保駕護航。

“我跟你説個事,你別生氣。”一聽到這句開場白,95後大廠青年陳星就知道自己那“戀愛腦”的朋友八成又和男友複合了。

陳星的這位朋友幾乎每週都會跟對象吵架分手,而後又和好。每當他們吵架鬧分手時,陳星都會站在姐妹這邊,對所謂的“渣男”進行嚴厲批判;可當他們和好時,陳星似乎成了他們愛情的“絆腳石”,朋友覺得陳星對她的男友抱有敵意和偏見,二人還為此大吵一架。對於朋友的經歷,陳星既心疼又無奈,“‘戀愛腦’真是害人又害己!”

陳星的想法並非少數。在豆瓣“打醒戀愛腦”小組,“戀愛腦”受害者甚至組成聯盟,勢要將“戀愛腦”趕盡殺絕。

“戀愛腦”是近年來網際網路上興起的概念,在心理學中並無明確定義。通常情況下,網友們將一種在愛情中過分投入,愛情至上的思維模式稱為“戀愛腦”。單方面付出、患得患失、反覆原諒對方等是評價“戀愛腦”的高頻詞。

長著一顆戀愛腦袋,是福還是禍?東南大學心理健康社團指導教師王婉睿認為,戀愛中的人想要做到完全獨立或完全附庸是很難的,“我們或許可以在0和1之間找到一個平衡點,不完全放棄愛情幻想,也不在愛情中迷失自我”。

王婉睿提醒,如果在一段戀愛關係中,覺得自己是“不好的”“不可愛的”“沒有價值的”,就要警惕“戀愛腦”帶來的負面作用了。

00後大學生林超越自認為是一個過度的“戀愛腦”。她和男友常常因為一些雞毛蒜皮的小事,鬧得不歡而散,情緒、生活、工作都大受影響。她覺得自己處於一段糟糕的戀愛關係中,卻沒有勇氣結束,“我性格比較內向,男朋友是我唯一也是關係最親密的好朋友,我沒辦法失去他”。

可似乎越重視這段感情,他們的關係就越糟糕。“這段關係激發出了我惡毒的那一面,自私、敏感、極端、脆弱、多疑……有時為了讓對方證明是愛我的,我甚至拿生命威脅。”林超越討厭這樣的自己,但又無能為力。

王婉睿介紹,“戀愛腦”通常具備愛情至上、自我犧牲兩個特點。他們在戀愛關係中多半會過分美化關係中的對方,忽視關係中的隱患及不安全因素;強化關係中對方的需要,弱化關係中自己的需要;完全信任對方,以至於失去獨立判斷能力,不假思索、無底線地為對方付出……

這些行為的背後多是焦慮型依戀心理在助推。産生此類心理的人往往認為自己不夠好、不配得到對方的愛,同時害怕失去對方的愛。“本質上是因為個體的依戀需求未被滿足,他們想通過向對方尋求更多的關注,證實自己是被愛的。”王婉睿説。

依戀風格與個體成長環境有較大關係。她介紹,如果一個人的依戀需求在原生家庭中未被很好地滿足,就很容易放大戀人對自己的“好”,死死抓住對方,卻不知道如何正確地表達愛。

不過,依戀風格是可以改變的。王婉睿建議,如果發現自己是“戀愛腦”,已經影響到正常生活,我們要先向內心探求。在親密關係中感到不安時,及時提醒自己用合適的方式調節,例如真誠地向對方表達不安、觀察和記錄愛人行動的表達等。“不要強迫對方表白或質問對方,指責和質問只會將對方越推越遠。”

其次要調整不合理的想法,注意區分現實和自己的感受。以為愛人做晚飯為例,如果做好了對方沒吃,你可能會感到沮喪。這是因為你對他的行為賦予了“他不愛我了”“我做的飯不好吃”“我沒用”等負面釋義,並由此産生負面情緒。現實中,戀人可能正忙著學業、工作任務,不想吃晚飯。

最後,要學會自我肯定。我們可以記錄自己的優勢、長處或做得還不錯的地方;打開交際圈,培養自己的興趣愛好;遇到拿不定主意的事情,請信任的朋友幫忙客觀分析;如果發現戀人出現PUA、暴力等行為,要果斷離開,保護自己。

(應受訪者要求,文中陳星、林超越為化名 中青報·中青網見習記者譚思靜 吳欣宇 記者郭韶明)

大學生心靈檔案|容貌焦慮:一場關於青春的拉鋸戰2024-06-18

心理療愈錦囊丨結婚率下降?聽聽心理諮詢師怎麼説2024-06-18

心靈檔案丨長了一顆“戀愛腦”,是好還是壞2024-06-18

寵物療愈的神奇力量:淺談寵物對心理健康的影響2024-06-18

陳瑜:為孩子構建心理支援系統 抑鬱休學成社會新問題2024-06-17

中美青年走進北京專業機構 盤點兩國心理健康服務的相似與不同2024-06-17