心理中國論壇 | 北大心理學教授:孩子的青春期不斷提前,心理成熟卻推遲了

發佈時間:2024-05-24 08:35:00 | 來源:中國網心理中國 | 作者:蘇彥捷2024年5月10日,由北京市海澱區婦女聯合會主辦、新東方教育科技集團家庭教育研究與指導中心承辦的第四屆“明德致和”海澱區家庭教育講壇在中關村展示中心會議中心成功舉辦。

北京大學心理與認知科學學院教授、博士生導師蘇彥捷在會上做了題為《守護孩子的心理健康:發展心理學的方案》的主題演講,以下為演講實錄。

演講實錄:

我的研究領域是發展心理學,發展心理學研究的是從生命的孕育到生命的結束,不同發展階段有些什麼樣的發展特點、發展規律,要完成哪些發展任務,這些角度可能會幫助我們理解孩子心理健康相關問題。

我曾在北大元培學院管過教學。北京大學元培學院有一群很棒的孩子。但我們最初設這個學院沒有精英班的概念,是為了幫助孩子們給他們一個緩衝,讓他們了解自己到底想學什麼。作為北大改革的試驗田,元培學院先試一下,合適了再推廣到全校。但是很多孩子會覺得,我考這麼高的分,那我就要去元培學院。因為資源特別豐富,他可以在全校選專業。

有很多孩子喜歡心理學,但是選專業的時候卻很猶豫,他説:“老師,我其實特別喜歡心理學,但是我不能選擇心理學。”我問為什麼?學生説,“我媽説了,你別再學出點毛病來。她就覺得學心理學是有問題的,心理學就跟心理健康問題有關,或者一有心理學的事,好像就是我變態了,我出了問題了。”很多老師也是這樣,覺得跟我聊天就是有問題。

其實,心理學和醫學特別像,都是全流程的,先進的理念應該是從預防、保健、診斷、治療到康復。按照現在的《精神衛生法》,學心理學的人沒有處方權,做不了診斷和治療。您真的有心理疾病就不歸我們管了。我們更多地要做什麼呢?預防和保健。真有了病,先到精神醫科去治,康復的時候再需要我們。心理學是治未病的,是全流程的,發展心理學關注的是發展過程,會出現什麼現象,怎麼樣去考慮這件事。

我是1983年進北大學心理學,已經學習了41年了。在其中體會到,不是學了心理學,就能夠很好地理智地按照心理學告訴我們的各種方法去行為。但是有了心理學概念和認識,我們就會有反思的能力,遇到事情的時候,即使做得不理想,但也會想辦法讓負面影響減輕或消失。

學習發展心理學為什麼那麼重要?原因是,發展心理學是做心理健康的一個底層邏輯。如果看一件事,只是孤立地看一個點,是很難理解的。

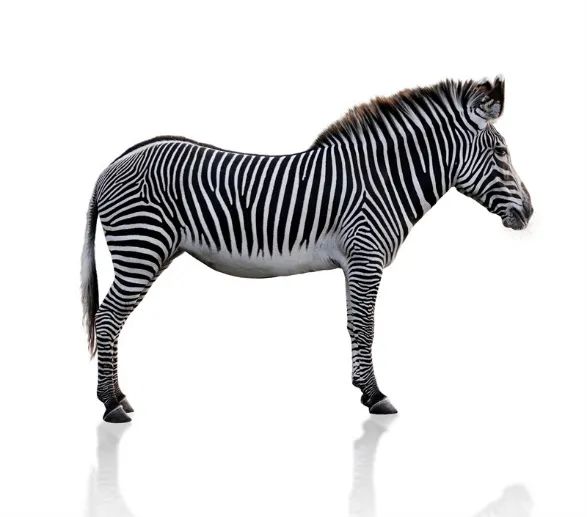

看這張圖,如果我問你,這個斑馬是黑背景上的白條,還是白背景上的黑條?如果是成年的斑馬,怎麼理解都可以。但是如果從本質挖掘,它到底怎麼回事?斑馬最開始是通體黑的,一旦它的黑色素表達出現了問題,受到阻礙,就會出現一個白帶子。這樣我們就知道斑馬是黑背景上的白條。所以我們要從本質進行理解,要用發展的視角看問題。

我們的孩子現在是什麼樣的?他小時候又是什麼樣的?他是怎麼變成現在的樣子的?這就是我們發展心理學研究的。希望從這樣的角度,能夠幫助我們去理解很多東西。講發展,不能只講年齡,還要講這些孩子生活的時代背景。

我們小時候,大家都是一起玩見面聊。但現在小朋友不是,他們有很多社交媒體,在虛擬的空間當中去交往,即使見了面也可能自己在那玩手機,通過微信、短信和別人交流,而不是面對面交流。去年我們都在討論chatGPT,今年又討論Sora,這個視頻的産出會帶來一系列的變化。現在的社會,連動物都在刷手機,怎麼可能讓你的孩子不動這些東西,或者隔絕這些東西,是不可能的。所以技術一定會影響到我們的生活,我們的孩子。

我們小時候聽過很多神話傳説,覺得特別美好。但如果現在給孩子講牛郎織女,我想他們可能會質疑,牛郎什麼都沒有織女憑什麼跟他?牛郎把人家織女的衣服拿走了,這個行為是不被允許的。現在的孩子想法和我們那個時候不一樣。面對現在的孩子,我們應該考慮他們的特點,才能更好地做我們的家庭教育、學校教育、社會教育。

孩子每個年齡段的特點都特別豐富,我們今天以青少年階段為例去説明。

青少年這一塊,真的事兒特別多,我會從三個方面來説。

身心不同步,青春期與青少年

我覺得這個年齡段的孩子活得特擰巴,糾結好多東西。心理學大概從三大塊講發展:一是體能,它是物質基礎,包括我們的腦、運動能力、感知覺、睡眠覺醒週期的變化等等。二是認知,包括學習記憶、思維語言能力、創造力、智力。三是人格與社會性,它包括自我、情緒、關係、道德等等一系列人格的發展。

身心不同步,在青少年身上體現得特別突出。

我們一説到青少年就會想到青春期,青春期常常成為青少年的代名詞。我們需要區分的是,青春期是生理概念,是孩子個體從不能生育到能夠生育的性成熟的過程。生理成熟4-6年就完成了,在我們那個年代大家都是12-13歲才開始發育,到17-18歲成熟,那個時候心理學上的青春期和青少年是重疊的。但是現在我們孩子的青春期時間提前了。這跟我們的營養有關,比如營養過剩,肥胖導致早熟;還有其他方面因素,電腦、手機等這些人為的光線,會影響到睡眠覺醒週期當中褪黑素的分泌,本來它會抑制你早熟的節奏。

2015年的一個數據顯示,中國的女孩青春期平均開始年齡是9.7歲,男孩一般要晚1-2年,11.3歲。今年五四校友返校,我們一個兒科研究所的校友説,現在又往前提了,大概提了半歲左右。所以,可以看到我們的生理髮育是往前走的,但是孩子的心理成熟卻推遲了。這就是一個不平衡的表現,非常的不平衡,身體成熟的時間早了,但是心理成熟的又晚了,或者需要更多的時間。

這件事本來特別自然,但不簡單,青春期發育是一個重大的科學問題。2005年時,Science雜誌公佈了125個重大的科學問題,第73個問題就是“是什麼引發了青春期”。儘管大家都很關注,儘管有很多研究,但是沒有答案。2017年的時候,我們中國的科學家做了一些梳理,將系列解讀發表在《科學通報》上。

我們看到了好多研究,包括遺傳、生理、心理,各方面因素影響發育時間和過程。為什麼脂肪含量、過度肥胖和褪黑激素都會影響到發育呢?是因為他們都會影響到這個化學物質,叫kisspeptin,它特別像我們玩多米諾骨牌的第一塊骨牌,一旦被影響,發育過程就開始了。按照遺傳的預定,每個人的遺傳都是有固定的成熟時間。我們剛才説到的提早,是指受到環境因素的影響,發育比遺傳預定的要更早。

青春期是生理的概念,它會影響心理。按照孩子成熟的時間表,女孩子的發育比較早,而在這裡面更早成熟的那群女孩子,會面臨更多的問題和挑戰。大家都像小孩子一樣,她已經開始發育了,這時她會手足無措,不知道怎麼應對。而且這樣外表的變化,會引起高年級男孩子的關注,可能會跟她有一些表白和示好,女孩就更加驚慌了。所以早成熟的女孩子比早成熟的男孩子面臨更多挑戰。

反過來,晚成熟的男孩子問題更多。因為本來這個大的群體就是晚的,他又是晚的裏面更晚的。我們通常會看到,在班級裏那些小個兒男孩通常是跟班的。我們説的是規律性,在這樣一個群體當中,他一定會受到影響。這就是我們説的,生理現象會影響心理。

家長和老師一定要了解你們的孩子,成熟的時間表和其他的同學相比是早還是晚,他可能面臨的問題是什麼,我們要幫助他們。青少年研究顯示,目前無法阻止青春期往前提的腳步,一直往前提,其實是雙刃劍。我們的腦子可塑性,有兩個重要的時間點,一個是剛出生前兩三年,一個是青春期。可塑性的意思就是説你可以改,比如説前兩年孩子快速發育,可以輸入很多東西。有一段時間固定在那了,想影響它就不容易了。到了青春期又打開,如果打開得早,小孩子懵懂的狀態容易受到不良因素的影響,所以盡可能不要讓他再往前走。原來12-13歲還好處理我們遇到的生理變化,7-8歲的孩子會很驚慌,而且再往前走,大家都很難想像會發生什麼,這就是我們為什麼關注青春期發育。

青春期是性成熟的過程,引起一系列心理變化。有些孩子小時候不愛洗澡,青春期一開始就會關注自己,就可能不一樣了。我們一個老師説他孩子運動前要洗澡,因為要出去見人。這個過程帶來一系列的心理變化,比如説自我概念,本來是多維的,小時候會説我是誰,是男孩還是女孩,特別一致。後來慢慢分化了,你是誰,我是誰?你是什麼樣的狀況?學習上,數學怎麼樣、語文怎麼樣,體育怎麼樣,哪個能力好一點……

可是,我們的教育評價標準太單一了,好像只有學習成績是孩子唯一的標準,只有學習好的,在這樣的體系中比較佔便宜,其他特長的人就很難。海澱區特別卷,因為海澱區的家長都很棒,孩子就會覺得壓力太大了。有一個孩子,父母都是狀元,孩子各方面成績還過的去,但是不像父母那麼棒,所以他的父母不能理解,説你的成績為什麼不像我。但是這個孩子喜歡做點心,父母接受不了,他們覺得我們兩個人怎麼就培養出了一個廚師?疫情期間,他們的看法改變了。小朋友天天變著法做給他們做好吃的,讓父母非常感動。一旦你的標準變了,你對孩子的評價也就變了,然後就認識他了,接受他了,這個非常重要。

青春期是生理概念,青少年是心理髮展階段,青少年的界定年齡在不斷變化,青春期的發育時間表也就變了,往前提了,什麼時候成熟呢?這裡有幾個標準。

第一,生理髮育是不是到了一個成熟的過程。除了生殖系統的發育之外,還有其他系統。比如説我們的腦,腦科學告訴我們,管理智的前額葉到25-26歲左右才最後成熟。

第二,心理的指標。你問現在的大學生、研究生,“你覺得你是個大人了嗎?”很少有人認為自己是大人了。2015年的一個調查,發現18-25歲,只有40%的人認為自己是大人,這就是大學和研究生的階段;到了26歲以上,才有70%的人認為自己是大人。所以作為一個成熟的標準,我們需要大多數人的共識。

第三,是獨立承擔社會和家庭的責任。我們可以看看,哪個家庭會期待大學生獨立承擔社會和家庭的責任?青少年的年齡已經發生了變化。2018年《柳葉刀》子刊專門發了一篇文章,研究青少年年齡怎麼算,從10—25歲,是十幾年發展的過程,心理的成熟要經過十幾年才能完成,它覆蓋了教育、養育大多數的時間點。

情理有早晚:需求能力的匹配

1、青少年發展階段,充滿不平衡和矛盾階段衝突

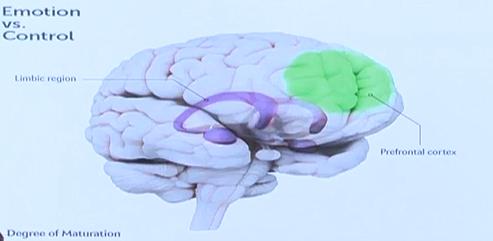

第一個是情和理,孩子的需求和能力之間的匹配是不平衡的。神經科學的發展讓我們解開了大腦的很多秘密,例如,我們現在知道了,紫色這一塊叫邊緣系統,和情緒有關係,這個系統15歲就成熟了,所以孩子有點事情緒變化就很大,激情也好抑鬱也好,都和這塊有關。但是管理智的前額葉卻要到25歲才能完成,它負責執行功能、抑制控制、靈活轉換等等,讓你能夠控制自己理智地考慮問題。

腦的發育非常不平衡。我經常會舉一個例子,就像一輛車,它先把油門裝上了,情緒就像我們的油門,一踩“咣”就出去了,但是遇到問題停不下來。我們就能夠理解孩子為什麼容易冒險,為什麼跟孩子吵架時你會覺得他們不可理喻,因為他的情和理不一致,有早有晚,剎車系統要慢慢完善。

完成這樣工作的時候,有很多不平衡,孩子們在青少年這十幾年完成什麼樣的任務?有很多的研究,總結了一下,四個特別核心的任務要完成。

第一、安全。孩子十幾歲,可以看到家長、老師,一到節假日就會説不要去遊野泳,不要去滑野冰等。小孩子不知道危險,這就是我們講到不平衡,本來他特別想去探索很多東西,但是不知道規避危險,只有生命安全之後才會有心理的發展。自保安全很重要,讓孩子知道,我要讓自己活下來。

第二、關係。孩子剛生下來是最簡單的親子關係;上了幼兒園和學校,有了同學關係和師生關係;再大一點有性的發育,就會有親密關係。所有關係都在發生變化,怎麼去處理這些社會關係?青少年關係是最複雜的,有等級,有受歡迎的程度,其中包括我們在學校中面臨的霸淩問題。青少年要學會在複雜的社會環境當中處理很多關係問題。

第三,性。因為有性的發育,所以要考慮和性有關係的事情。不是説孩子有了性發育性成熟,就會進入到生兒育女的階段,而是説怎麼處理兩性的交往。比如説他喜歡哪個孩子,怎麼表達?如果接受了別人的表白如何回應?這都不是簡單的事情。

去年年初,發生了一個全國很有影響的事件,一個女孩子因為厭食症去世。這個女孩為什麼會出現厭食症?原來她喜歡一個男孩,這個男孩喜歡一個比她瘦的女孩,所以她認為瘦是特別重要的因素,她要讓自己體型瘦下來,進而發展成進食障礙。男孩也一樣會遇到這樣的問題。

大人會覺得為什麼至於嗎?那個年齡段的孩子會把這件事情看得非常大,因為這個就把自己全面否定。所以我們説,怎麼處理和性有關的事不是簡單的生理上的事情,而是心理上怎麼認識自己,怎麼有自尊、怎麼有自我效能感和保護。

第四,自我。第四個任務是更綜合性的。孩子們要有各種本事,能夠獨立承擔社會和家庭的責任。要自食其力,那才是獨立,孩子要完成真的是很難,這十幾年都不一定完成得了。有專家建議把成熟的年齡從25歲推到29歲。為什麼刑法要修訂,一定的年齡要擔一定的責任,因為這個年齡段的孩子力量太大了,他可能會傷害別人。但是他的控制、能力跟不上,他是不平衡,很容易出現各種狀況。我們這個年齡段的孩子特別難,所以需要家長幫助他們。

這種不平衡,這種矛盾衝突,是情緒和理智的衝突,營養和身體關注的不平衡。按照心理學來講,孩子到了中學,純粹的邏輯推理會發展得很好,但是他不辯證,他不知道在社會當中除了黑白還有灰色地帶,事情都不是絕對的。這對孩子來講挺難,他一直到大學才去發展這樣一個能力。我們説他追求自主,但是可能會出現一些違規,比如覺得抽煙很酷,想打人,感覺自己很sexy等。可是在很多文化裏,21歲以下不能喝酒,這個年齡段很容易出現違規衝突,還容易逆反。他看到的是絕對的推理,不知道大人處理事情的時候會妥協,所以他會覺得你跟我説的和做的完全是兩回事。他會挑戰你,這都是孩子面臨的問題。

2、放手和給予支援,也是需要平衡的一對矛盾衝突

對這種擰巴,我們大人也很擰巴,也很難受。你説管吧,他大了想自己做主;不管他又做不好,還不一定聽你的。這就特別考驗做父母的智慧。我們其實要掌握好度,要像一個好的推銷員一樣,太熱情會把人嚇跑的。好的銷售員會遠遠地看著他,讓他在那自己探索,想買東西時一抬頭,我想問問這個價錢你就來了。作為家長,你要關注他,但是不要事事都為他做主。父母可以幫助孩子制定時間表,處理一些事情,其實對孩子來説是需要的,就是看怎麼給,不能讓他覺得是被動的。

還有一個是孩子們的推理能力,如果給他足夠的時間,他能夠做的跟你一樣好。但是在緊急情況下或者有小夥伴在場,他往往就會容易失誤。

在國外16歲可以取得駕駛證,但是他們有規定,16—18歲之間,開車時必須有年長的人陪伴。如果車上有父母或長輩在,這個孩子會開得特別棒。但是如果是小夥伴,他就容易出現冒險行為。情境不一樣,他的表現就不一樣。

我們要給孩子支援和幫助,但是在這個過程當中怎麼給?大家一定要考慮,你自己的孩子適不適用這樣的方法。

挑戰與應對:發展心理學方案

我們幫助和支援孩子,一定要讓他在這三個方面的需求得到滿足,這是人的基本需求。

第一是自主性,你可以給孩子選擇,但決定是要他自己做的,自主性滿足對青少年來説非常重要。

第二是勝任感,要讓他覺得他能幹這件事。

第三是歸屬感,讓他感受到愛。

滿足了這三種需要,這樣孩子才能接受你的幫助。

我們剛才説了很多問題,但仔細分析,10歲之前特別嚴重的心理問題出現得很少,基本是在青少年這一段,各方面的衝突很多,如果處理不好可能就會出現一系列問題。今天我們要討論的家庭教育,一定是多方聯動的,叫家校社共育。原來説孩子的問題都是家庭的問題,這就太簡單了。它其實包含多方面原因,需要由表及裏,多方聯動幫助孩子,從本質上解決問題,讓我們的孩子在發展過程中少一些使他偏離的因素。

我們要有發展的取向,而不是問題的取向。不是説讓孩子只是活過青少年期,而是讓他們更好地度過。一定要讓孩子過得好,而不是説只討論孩子抑鬱、焦慮、自殺這些問題,否則出發點就是有問題的。這就是我們發展的取向。

還有剛才講了那麼多,我希望讓大家理解,現在的孩子比我們那會難多了。那麼,我們如何去做,具體來説有三點。

第一,一定要注意孩子的運動、睡眠。孩子玩好了、睡好了就沒事了。

第二,關係中的溝通和理解。青少年一定要學會處理各種關係。大人也一樣,要處理各種社會關係,一定要理解孩子。

這是心理學經常用雙關圖,大家看到什麼了?一個年輕的少婦,也可能是老太太。這是一個特別客觀的物理刺激,你都可能看到不同的樣子。在社會中,對一個複雜的社會現象,或者一個事物,你和我的想法不同都特別自然,從對方角度想問題你就想通了。當孩子跟你吵架時,你説:“這個孩子是我生的,我生的,他就是這樣的。”接受了就不那麼生氣了。孩子也一樣,讓他去學會和別人相處的時候,不要求別人非得和我一樣。

第三,心理免疫,一個完整的發展資源系統的構建。從個體角度來説,有很多特質幫助我們去抵禦一些挑戰,比如説剛才講的換位思考、自尊、自我效能感、樂觀、心理一致性、自律自控,還有環境給他的支援,我們家長的情緒情感支援和權威教養,學校好的同伴關係和學校的課程設計、物理環境,如果孩子都喜歡,他們即使遇到點小毛病也能很快過去,就能順利成長。

它就像身體的免疫系統一樣,構建了心理免疫系統,幫助我們的孩子更好地發展和成長,這就是今天給大家講的內容,謝謝大家!

心理觀察 | “偷感”是負面心理嗎?折射出怎樣的社會情緒?2024-05-23

如何守護孩子心理健康?家長需要知道這6方面2024-05-23

中華優秀傳統文化心理學研習營啟動 行走中探索現代心理良方2024-05-23

未成年人犯罪有何心理特徵?因何犯罪? 專訪犯罪心理學專家李玫瑾2024-05-23

心理百科 | 冥想療愈:促進自我探索和內心和諧2024-05-23

親密關係丨做婚姻中的學霸 成為更好的伴侶2024-05-23