心理中國論壇 | 經由認知心理實驗的邏輯思維訓練新路徑

發佈時間:2024-05-13 13:55:08 | 來源:中國網心理中國 | 作者:張留華邏輯教育之所以要推廣普及,是因為它關乎我們人之作為理性動物的邏輯思維能力。但公允地講,邏輯思維訓練,並非只有邏輯學課程可以做到。任何足夠深入的專業知識訓練,只要持之以恒,也能達到很好的效果,難點在於“足夠深入”。關於如何通過邏輯知識快速促進邏輯思維訓練,在當前邏輯教育領域中仍存在不少誤區。其中一個是對書本推理與日常決策情境之間差別的忽視,另一個更為重要的是對學習者邏輯思維能力的誤判。走出這兩大誤區之後的邏輯教育,應探索一種“經由認知心理實驗”的邏輯思維訓練新路徑。

從書本推理到日常決策

正如通識教育中所有其他理論知識一樣,邏輯學習的目的主要在於實踐應用,即促進我們的邏輯思維能力,更進一步講,促進理性的判斷和決策。為順利完成此種由理論到實踐的“轉化”,邏輯教師在“邏輯導論”課堂上通常會提供大量淺顯的應用實例,譬如,“所有生物都是可朽的,人是生物,所以,人是可朽的”(對應于三段論有效式Barbara即第1格AAA式)。“如果天下雨的話,地面會濕;天在下雨,所以,地面是濕的”(對應于假言命題推理規則MP即肯定前件式)。但是,這些例子,大多只是某一邏輯公式的“替換例”。即便有教師會安排一些面向實際生活的練習題,引導學習者應用邏輯知識,它們也頂多算作“模擬實例”,如:已知四個嫌疑人的口供只有一個人為真,試著推斷究竟誰才是罪犯。

邏輯課本上的這些例子,相比于真實生活中所涉及的推理難題,有著重要差別。如果前一類示例過於簡單而顯得微不足道的話,那麼,後面那種“模擬實例”則過於理想化。因為在真實生活中,當事態發展已經顯示結果(如,當“已知”嫌疑人供詞的真偽)時,決策的必要性就沒有了。換言之,邏輯課本上的推理實例並非真實生活中經常困惑我們的那一類典型難題。在忽視了此種差別的情況下談論邏輯的應用,容易在學習者那裏滋生兩種極端傾向:一是認為日常決策跟書本推理一樣簡單,只需套用一些邏輯公式即可;二是認為書本上的邏輯知識在日常決策中用不上,因為他們在現實世界很少會遇到那麼純粹或理想的生活情境。

強調邏輯課本上的推理練習題與日常決策中的真實困境之間的差別,關乎我們對推理本性的深化認識。人類推理是自控性的,而自控主要指向尚未發生之事,所以,推理的典型情境應該是面向未來行為的“抉擇”,即,“接下來我要怎麼做”。在這方面,最有可能調動人之自控力的無疑是日常生活中備受關注的那些通常稱作“決策”的場景,因為,我們在這些場景下清醒意識到自己是第一責任人,即那個要對“接下來所做之事”承擔失敗風險和代價(或曰懲罰)的人。

當然,指出這些,並不是説邏輯課本上的推理練習毫無用處,也不意味著那些題目設計就是不恰當的。它們或許能達到特定的教學目的(如通過例子強化所學的知識點或使得某些知識顯得生動一些),但無法充分讓學習者意識到邏輯知識在自己實際生活中不可取代的特別價值,或者感受到邏輯知識在真實決策中的有用性。一種真正面向人類思維實際的邏輯通識教育,不能僅僅滿足於傳授學習者原本不知曉的東西——這種東西每一門學問都有太多太多——更重要的是教授學習者能用得上的知識以及啟發他們如何具體應用這些知識。

認清思維偏差的産生機制

種種原因,公眾推理能力不足,時常發現有所謂的“偏差”。對此,學術界似乎可以達成某種共識,但很多時候卻單是評判“不足”或“有謬誤”而不討論根源究竟是什麼。當前邏輯教育中似乎有一種傾向,認為只要學點邏輯知識就能提高推理能力,如果在學完邏輯導論之後仍感覺推理能力不夠好,還可以學更高階的邏輯知識。顯然,這種傾向背後的一個預設是:邏輯學家們因為擁有完備的邏輯知識而不會或很少有什麼謬誤,一個人的推理錯誤都是由於邏輯知識匱乏所致。也正是受此“預設”的驅動,一種常見的邏輯教學方式就是:邏輯教師單向地把“推理規則”傳授給學習者,同時,還把常見的“謬誤清單”列出來,提醒學習者在推理活動中注意避免。然而,所有這一切均包含著對學習者邏輯思維能力的誤判。

首先,一個人為提高推理能力而學習邏輯知識,這並非意味著他在接觸邏輯知識之前毫無邏輯思維能力。在某種意義上説,邏輯知識是普遍適用的,就像二加二永遠等於四那樣;但是,這絕不意味著任何一個不掌握邏輯知識的人就一定或經常會違背矛盾律或排中律。須知,人類作為“理性動物”並不是在邏輯學誕生之後,在邏輯學這門學科由亞裏士多德創立之前,我們人類同樣能在大多數時候做到正確推理。一個人在習得母語的過程中自然而然掌握了一定的邏輯思維能力,這種邏輯思維能力在歷史文獻上被稱為“邏輯本能”,以區別於邏輯課堂上所教授的作為科學理論的“學院邏輯”。這種作為語言習得伴生物的邏輯思維能力,是我們日常生活中開展很多工作都依賴的東西,甚至可以説,倘若沒有事先養成一定的邏輯思維能力,一個人根本就無法修讀邏輯課程。換言之,一個人在學習邏輯知識時,並不是從一片空白開始的,他之所以選擇修讀邏輯課程,也不是因為他比其他人缺乏邏輯思維能力,更多則是出於一種自覺,即他不滿足於自己天然習得的邏輯思維能力而選擇通過更為系統的邏輯學習進一步提升邏輯思維能力。

其次,一個人推理會出錯,或被人指責思維有謬誤,但這並不一定是因為他不夠了解邏輯知識。其他更有可能的原因是:(1)受注意力、記憶力等生物條件所限,人無法具備宗教意義上的那種全知預見力。(2)人是有情感的社會性動物,時常在推理時遭受各種誘惑或干擾,無法像電腦那樣完全按照預定的程式思考和做事。在這兩個方面,當代認知心理學為我們提供了大量頗為重要的實驗證據。譬如,我們個人的工作記憶或短時記憶容量有限,儲存能力平均在7±2個資訊塊左右。每一個個體那裏,“注意力”或心理學家所謂的“頻寬”也很有限,在特定的時空只能關注非常有限(通常只有一個)的東西。至於各種誘惑或干擾因素所造成的心理偏差,美國心理學者特沃斯基曾表達一種觀點:任何通過未經訓練的大學生作為研究對象所證明的推理錯誤,也都會以某種更為微妙的形式在訓練有素的科學家身上得到證明。之所以會這樣説,是因為一系列心理實驗結果顯示,在日常決策情境下,經常有被我們嚴重低估的“誘因”。譬如,人們傾向於懷有“我比你聰明”或“我比你高尚”的心態,以為自己在面對饑餓、毒品等誘惑時不會像別人那樣被擊倒,但實驗表明這往往都是錯誤的預見,這種現象被心理學家稱作“冷熱共情差距”。再如,在金融行業很多被認為高智商的富有經驗的專業人士那裏,也發現有所謂的“錨定效應”,即人們傾向於以某種任意的東西作為決策的參考框架。類似的很多誘惑,有心理學家將其比作古希臘神話中的海妖:我們無法預料自己面對海妖的誘惑會做出什麼樣的驚人反應,因此為安全起見,我們有時寧願束縛手腳,蒙眼塞耳。

探索“邏輯學+認知心理學”的新路向

有鋻於日常真實的決策場景有別於邏輯教科書的推理實例,而且一個人推理出錯可能不只是因為邏輯知識匱乏,當下有必要呼籲一種“邏輯學+認知心理學”的思維訓練新路徑。邏輯課本上列出的推理規則的確是為正確思維所作的規範,我們人類推理也需要有規範,但是,任何規範要想成為一種“合理”的要求,必須是行為主體能夠經過努力做得到的才行,否則就會成為空洞之物,就像要求一位剛出生的嬰兒背誦乘法表那樣。那麼,究竟哪些是人類經過努力能夠做得到的呢?在這方面,以描述人類實際決策方式為主的當代認知心理學(尤其是推理心理學)為邏輯學的規範性研究提供了有益補充,它可以讓我們知道有哪些推理規則執行起來毫不費力因而沒有或很少有人違反,又有哪些推理規則的落地經常遭受哪些強力誘惑因而需要輔助訓練才能不違背規則。

相較于形式邏輯學家直接列出形式規則然後説你作為理性動物應該無條件遵循否則就是“不合邏輯”,關注人類實際決策行為的心理學家們對很多認知“失敗”現象(包括未能按照某種規範開展推理)給出的診斷更為具體且“人性化”。他們通過種種實驗表明,人的決策行為的確存在許多“偏差”,不過,這並非只是因為沒有掌握足夠的經驗或知識,甚至也不是因為人不懂或不願意遵守邏輯法則,而很可能是因為那些在人類長期進化過程中形成的偏差具有系統性而難以根除。譬如,很多心理治療師可能僅僅因為他們接診的抑鬱症患者無一例外全都無法自行好轉而堅信任何有抑鬱症狀的人都無法自行好轉,並以此作出一些決策(譬如呼籲社區或學校看到有抑鬱症狀的人必須建議他去心理診所接受治療)。從外部進行“邏輯評價”,這裡的“匆忙下斷言”似乎是明顯的,因為並非所有顯示抑鬱症狀的人都能被心理治療師觀察到,尤其是,那些曾顯示抑鬱症狀但後來自行好轉的人往往不會去看心理醫生,也沒必要接受專門針對“抑鬱症患者”的心理治療。如此“匆忙下斷言”,無疑是需要避免的不理性行為。但是,如若不是僅作為局外人去評點和指責,而是設身處地,置於實際生活場景來看,我們應該意識到事情的“另一面”,即,我們每一主體自身都有可能在這些或其他某些場景下呈現出類似的“草率”傾向。認知心理學家提示我們,之所以如此,是因為:身為當事人,當我們迫切需要作出決定,而自己身邊正好有相關的經驗證據時,我們通常都會優先考慮這些可以輕易獲得的經驗證據,倘若當時又沒有得到來自其他渠道的相關資訊,我們通常還會把當時能獲得的經驗證據當作窮盡一切的經驗證據。此即所謂的“可得性偏差”。由於這是一種系統性的、看似自動産生的“誘因”,很難僅僅因為你身為某方面專家或掌握某種邏輯知識而自然免疫,所以,要想改善在這方面的決策能力,我們需要的不只是一堂精彩的邏輯課或一本嚴謹的邏輯書,更重要也更難的是:日常生活中要做好“在犯錯中學習”的準備,借力鬧鐘或四格表之類的“助推”裝置,切實減弱系統性心理偏差對我們理性決策的干擾。

之所以建議在開展面向日常決策的邏輯思維訓練時參考借鑒心理學成果,還有學術史上的一層理由。包括邏輯學在內的許多人文社會科學,一度把追求和刻畫“完美的理性”作為理論目標。但是,專注于實證研究的認知心理學家群體較早地發現,人類理性實際上受到無法根除的“雙重限制”。正如諾貝爾獎得主西蒙所言:“人的理性行為(以及所有物理符號系統的理性行為)是由一把剪刀塑造來的:該剪刀的一片是任務環境的結構,另一片是行為人的計算能力。”對此,他解釋説,由於計算速度和能力的限制,各個智慧系統都必須使用近似方法。最優化(optimality)超出了它們的能力之外;它們的理性都是有限的。要解釋有限理性系統的行為,我們必須既刻畫該系統的過程,同時又刻畫它所要適應的環境。人類短時記憶只能裝下五六個資訊塊,再認行為要花費近一秒鐘時間,而且人最簡單的反應也要花費幾十甚至幾百個毫秒的時間,而非以微秒、納秒或皮秒計算的。這些限制屬於有關智力問題的最為重要的常量。

總之,作為一門被認為可以而且應該影響日常決策行為的規範性理論科學,邏輯學對推理藝術和方法的研究,理當自覺結合各類認知心理實驗及其前沿成果。忽視了人習慣於怎樣思考以及容易在什麼關節點受挫,邏輯學所承諾的邏輯推理能力提升等功用將可能成為一種空談。(光明日報 張留華 華東師範大學哲學系、邏輯與規範研究中心教授)

《新時代居民社會心理調查報告(2023)》發佈2024-05-13

心理中國論壇 | 經由認知心理實驗的邏輯思維訓練新路徑2024-05-13

湖北荊門市四條公益心理援助熱線正式上線2024-05-11

青少年心理健康怎麼守護?上海正實施“四心”方案2024-05-11

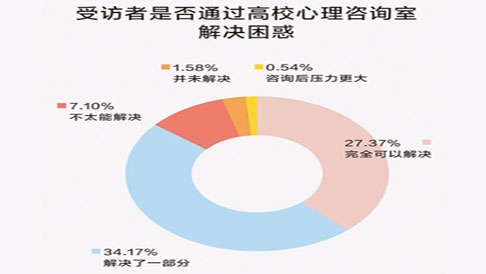

心理醫生,你在哪? 高校心理專業熱背後的冷思考2024-05-11

國家衛健委:成立全國社會心理服務體系建設專家工作組(附全文)2024-05-11