高端訪談 | 創新社會心理服務模式,安徽省宿州市打造“幸福心城”

發佈時間:2024-02-06 09:46:42 | 來源:中國網心理中國 | 作者:張智——專訪宿州市委政法委常務副書記趙學東

右邊為宿州市委政法委常務副書記趙學東

編者按:“首屆全國社會心理服務體系建設經驗交流大會”將於2024年3月20日—23日在山東濱州舉行。為全面總結和展示社會心理服務體系建設試點工作成果,宣傳推廣實踐創新經驗做法,推進社會心理服務體系建設高品質發展,作為主辦方之一的華夏時報社,將陸續推出全國社會心理服務體系建設高端訪談。

黨的十八大以來,黨和國家高度重視社會心理服務體系建設工作,習近平總書記在黨的十九大報告中提出:要加強社會心理服務體系建設,培育自尊自信、理性平和、積極向上的社會心態。為貫徹落實十九大要求,2018年,國家衛生健康委、中央政法委等10部門聯合印發《全國社會心理服務體系建設試點工作方案》。經過幾年試點,厚植于中華優秀傳統文化的社會心理服務體系建設,立足於中國國情實際,運用心理學、社會工作等多學科的理論與方法,在積極預防和化解個體、群體和社會層面各類問題矛盾,為全體人民群眾提供全方位、全週期、全過程的心理服務方面,已經在全國蓬勃發展起來。

作為首批試點城市之一,安徽省宿州市在試點工作中,取得了哪些好經驗、好做法?未來,又有怎樣的規劃和部署?對此,《華夏時報》記者專訪了宿州市委政法委常務副書記趙學東。

《華夏時報》:宿州市是全國社會心理服務體系首批試點城市之一,當時申請試點的初衷是什麼?

趙學東:在首批試點城市中,原本安徽計劃試點的4個城市都集中在皖南,宿州是主動申請加入試點城市的,一方面是因為中央有部署,另一方面是因為民眾有需求,那麼,作為文明城市,宿州就要有探索。

早在黨的十九大報告中,在共建、共治、共用的社會治理格局裏,用了6句話談社會治理和平安建設,其中一句是要健全社會心理服務體系,培育自尊自信、理性平和、積極向上的社會心態。從黨的十九大報告裏可以看出,社會心理服務是平安建設的一項重要內容。

黨的十九屆四中全會進一步明確了“完善正確處理新形勢下人民內部矛盾有效機制”。在此之前,描述矛盾糾紛都是“矛盾糾紛多元調處化解工作機制”,加上社會心理服務新要求後,就變成“健全社會心理服務體系和危機干預機制,完善社會矛盾糾紛多元預防調處化解綜合機制,努力將矛盾化解在基層”。加入社會心理服務體系建設工作後,矛盾糾紛的調處化解變成了預防調處化解。一方面強調矛盾糾紛可預防;另一方面強調關口前移,也體現了平安建設的理念;其三強調綜合工作機制,新的服務、方法、技巧都能用起來,這和我們日常工作非常契合。

黨的十九屆五中全會,再次強調社會心理服務要貫穿矛盾糾紛的全過程,也就是貫穿源頭預防、排查梳理、調處化解、應急處置的全過程;同時,“十四五”時期,在經濟社會發展主要目標“社會文明程度得到新提高”中,加上了“身心健康素質明顯提高”,“建設高素質教育體系”中提出“重視青少年身體素質和心理健康教育”,在“全面推進健康中國建設”中提出“重視精神衛生和心理健康”;在“維護社會穩定和安全”中提出“健全社會心理服務體系和危機干預機制”。

至此,國家為社會心理服務體系建設構建了基本脈絡,也堅定了我們把心理服務與平安建設有機融合的信心。

從社會需求來看,我們進入了新時代,當前,“人民日益增長的美好生活需要和發展不平衡不充分之間的矛盾”已經成為社會的主要矛盾,公平正義,民主法治,心理健康和幸福感等成為百姓的主要需求。那在社會治理中,社會有需求,就要對此進行探索。

《華夏時報》:在進行社會心理服務體系建設的過程中,宿州遇到了哪些困難?是怎麼解決這些難題的?

趙學東:在進行社會心理服務體系建設之初,我們面臨最大的問題是缺少實幹派人才。當時,宿州人社局調查的數據顯示,宿州600萬人口中,僅有700人左右的持證心理諮詢師,其中真正從事心理諮詢工作的只有1/3左右,還大量分佈在學校和政法系統,社會專業機構極其缺乏,而且,民眾也面臨思想觀念上的偏差,對於心理諮詢有誤解和避諱。面對這些困難,我們首先就是加大課程培訓、加大科普力度。

但在請了不少來自全國的專家進行培訓後,又發現了新的問題,就是心理專家太“學院派”,往往一個名詞講半天,最後還是聽不懂。為此,我們將從事心理諮詢工作的幾百人集中在一起,搞了一個心理健康宣講大使選拔賽,擅長講親子關係的、擅長講矛盾調解的、擅長講情緒管理的,同臺競技。評委不僅有專業評委,也有大眾評委,最終通過這種方式,選拔了50名實戰型人才,發了聘書,根據他們從事的工作崗位和所在區域狀況,讓他們進學校、進社區、進機關,在方方面面用群眾聽得懂的語言來開展科普,把心理諮詢服務送到了群眾家門口。

通過這種方式,增加了普通群眾對社會心理服務的理解,就是在任何年齡段,都可能遇到一些心理困惑、心理疙瘩,未必都是心理疾病,及時疏導就能化解。針對已經患有心理疾病、精神疾病的病人,通過社會心理服務,及時地發現、就診,也能最大程度上減輕患者痛苦。

當然,一個體系的建設是全要素的,不可能一蹴而就。當前,中國社會心理服務體系建設還在探索中,它有別於西方那種針對個體的心理諮詢。中國社會心理服務體系建設應該是全人群、全內容、全方式、全要素、全過程的。我們的內涵,我們的外延,包括方式方法都比心理諮詢要大得多,包含了社會治理、平安建設的一些政策。我認為要用心理學的方法技巧,跟各項工作結合起來。因此,這些體系還需要進一步摸索、完善。

《華夏時報》:宿州已經探索出了若干種可複製、可推廣的模式,能否介紹一下這些模式的特點和亮點?

趙學東:這些可複製、可推廣的社會心理服務模式,最重要的是“雙組長”“雙牽頭”領導模式,就是以黨委政府主要負責同志為“雙組長”、政法委和衛健委“雙牽頭”模式。

從試點城市看,一些地方把社會心理服務體系建設放到衛健委,但在實際操作過程中,僅靠衛健委,一些事情推起來難度不小。在“雙組長”“雙牽頭”的背景下,宿州創立了“四位一體”平臺模式,建設市心理輔導總站(市民心理服務體驗中心)、縣(區)心理輔導站、村(社區)心理服務室、學校心理輔導室。對所有嚴重精神障礙患者住院看病“全買單”、監護人責任險“全購買”、以獎代補“全兌現”基礎上,在全省率先集中救濟嚴重精神障礙患者。

在對民眾普及心理健康知識方面,我們創立了説“心”演“心”模式,比如舉辦心理健康宣講大使選拔賽、首屆社會心理服務情景劇大賽;“大心防”線上模式;“劇”模式,把社會心理服務寓教于“劇”;文化+心服模式,以傳統文化與心理健康相結合;思政+心服模式,把思想政治工作和社會心理服務融入市域社會治理現代化試點中。

在疏導方面,把心理服務運用於矛盾糾紛預防調處化解,從“心”化信訪,用“心”解家事,有針對性進行心理疏導,為留守家庭安裝視頻監控等設備,解決留守兒童、老人感情缺失問題。

同時,結合“雙招雙引”,積極主動對接科研院所、企事業單位,加大招商引資力度,進行院地、企地合作,做大做強心服特色産業。

《華夏時報》:“缺錢”是普遍難題,宿州是如何解決的?社會心理服務與當地文化等是如何結合的?

趙學東:經過幾年的試點,宿州探索出了一條路徑,就是堅持問題導向,將宿州模式跟平安建設結合起來,用於解決實際問題;跟本土的文化結合起來,這些模式應該是可複製、可推廣的。

社會心理服務體系建設要項目化來推進,跟實際工作相結合;同時,要貼合地區實際情況,來進行本土化改進。在資金使用上,很多地方都受制于“缺錢”的難題,但我們把實際工作和項目相結合,節省了大量資金。

譬如,宿州推行心理服務顧問制度,但顧問並不需要財政出錢,而是從接受心理諮詢的人那裏獲得諮詢費。針對留守老人、留守兒童,我們和國家智慧化建設相結合,用現成的裝備,來解決留守老人、留守兒童的情感困惑,讓他們情感溝通零距離。同時,宿州是“書畫之鄉”,用傳統藝術、傳統文化,包括詩詞、舞蹈,對老百姓進行藝術療愈,立足中國的實際,來解決實際問題。

社會心理服務本身,包括一些設備的研發,要有一定的創新,同時在傳播推廣的過程中,要有一個跨界,融合後就是一個新的賽道,更符合中國的國情。

此外,應該推進智慧化、網路化,宿州現在正在探索相關內容。

從排除風險隱患、從安全的角度,包括國家政策,都需要提高預警、預測、預防的能力,那必須要在資訊化、網路化上發力,利用一些新的演算法,比如,用大數據關注青少年心理健康,提前預警關注那些有自殘傾向的青少年,讓數據多跑腿,讓群眾少跑路。

《華夏時報》:最近,宿州市申報的《推行“四説一聽”化解矛盾紛爭——宿州市多元化解矛盾糾紛工作典型案例》及《宿州市社會心理服務“3+3+1”人才培訓項目》上榜了全國社會心理服務體系建設優秀案例名單。能否介紹一下試點以來,這些案例産生的過程,以及實效性?

趙學東:在人才培養方面,宿州堅持利用好原有的,還要請進外來的,同時培養本土的。“3+3+1”人才培訓項目是宿州培訓的一個特色,第一個“3”,包含社會治理內容、社會工作內容和心理學內容;第二個“3”,包含政策和規範、文化和特色、運營和服務;最後一個“1”,是指案例學習和實踐操作。

在實際操作中,我們發現來自基層一線的社會治理幹部中,有很多擁有豐富的基層工作經驗、得心應手的工作方法以及有效管用的工作技巧,但是缺乏對其工作經驗、方法與技巧的系統提煉。因此,需要挖掘其工作實踐背後的技能與理論,這樣才具備科學性與可傳播性。而且社會治理需要久久為功,要為當地社會治理部門培養優秀卓越的社會治理幹部,持續性地輸送骨幹力量,推動人才隊伍的高品質發展。因此圍繞這三方面,需要通過師課共建工作坊推動骨幹隊伍建立。

疫情防控工作期間,我們利用會議視頻,在各縣區設分會場,利用週五+週末時間培訓,培訓了幾個月,效果非常好,讓廣大領導幹部認識到社會心理服務賦能對於整體社會治理工作的意義,擺脫了認為社會心理服務僅僅是心理諮詢、心理疾病治療的傳統思維,深刻意識到其發揮作用的關鍵點。從而在街道社區、綜治中心以及民政、教育等部門常態化開展社會心理服務培訓,提升基層治理的能力與水準。

《華夏時報》:宿州社會心理服務體系建設的目標是什麼?有著怎樣的規劃?

趙學東:從大的方面看,目標是讓社會心理服務跟中國實際相結合;從小的方面説,應該將“社會心理服務+”的發展理念推廣鋪開。比如,“社會心理服務+産業化”,以項目化理念謀劃、項目化流程參與、項目化責任壓實、項目化機制等作為保障。

當前,我們聚焦1234567,即堅持一個立足中國國情,做到兩個結合,即國內國外結合、本地實際優秀傳統文化相結合,統籌三個兼顧,即前中後、個體組織社會、微觀中觀宏觀(健康平安幸福),建設四化型,即網路化、市場化、集團化、大眾化的産業組織,打造理論創新、人才培養、科技應用、會展會議、服務示範五大品牌高地,樹牢六個堅持,即堅持人民至上、自信自立、守正創新、問題導向、系統觀念、胸懷天下,實現企業發展發達、産業做大做強、身心培良培優、社會穩定安定、治理提質提效、機制建立健全、環境共處共用七大綜合效果,形成複合型、成長型、統籌型、基地型的新興産業。走跨界創新、融合發展之路,建設社會心理服務融合發展産業基地,打造中國“幸福心城”。(華夏時報 記者張智宿州報道)

“蒲公英為老心理關愛志願服務”熱線:春節守護老人“心”健康2024-02-07

預防青少年違法犯罪:很多青少年的不良行為,根源是心理問題2024-02-07

12355青春熱線:不僅孩子需要心理支援 教師也需要2024-02-07

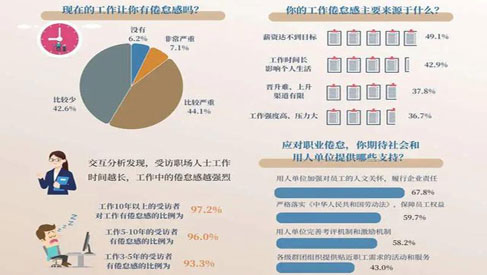

經濟下行如何影響國民心理健康?如何有效應對?2024-02-07

心理問答 | 15歲兒子戀愛了,我該怎麼做呢?2024-02-07

岳曉東:學會在孩子身上“淘寶” 給予關鍵陪伴2024-02-07