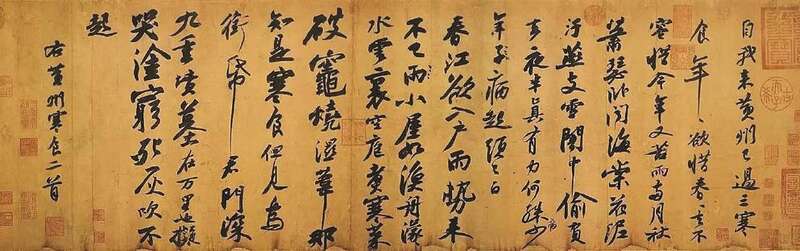

在書法史上有著顯赫地位的蘇軾《寒食帖》局部,台北故宮博物院藏

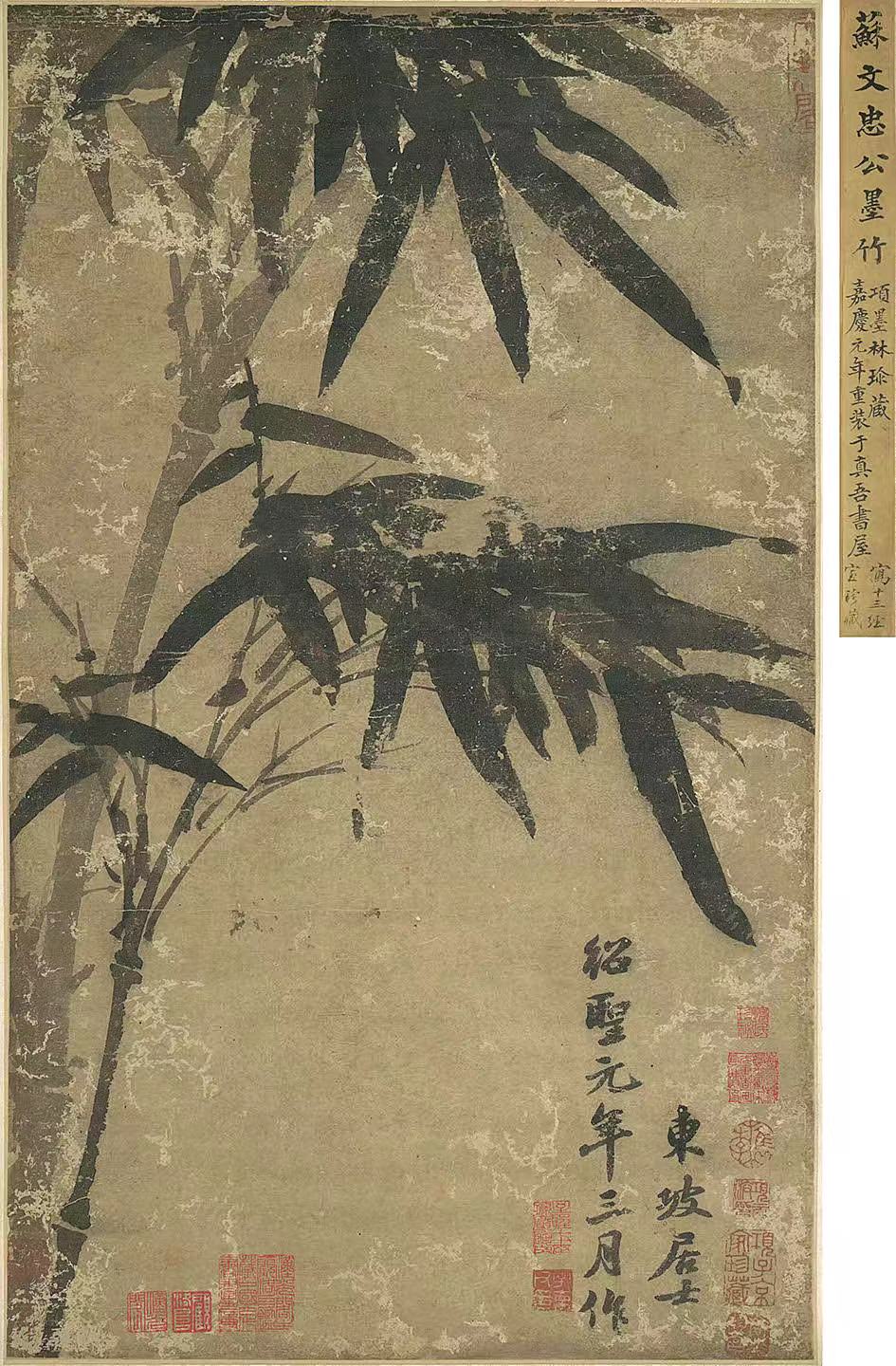

蘇軾和文同共創畫竹一派——“湖州竹派”或“湖州畫派”。圖為蘇軾(傳)《墨竹圖軸》,紐約大都會藝術博物館藏

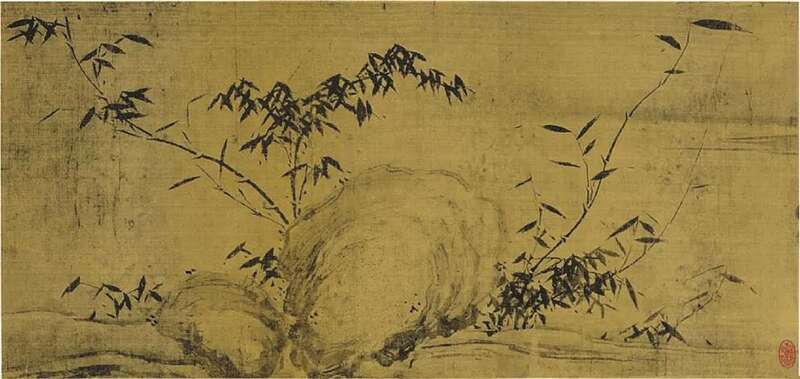

被譽為中國美術館鎮館之寶之一的蘇軾《瀟湘竹石圖》局部

蘇東坡書畫正在形成一個熱點,並且漸從業內走向大眾。正在舉行的中國美術館建館60週年系列展覽,就以蘇軾《瀟湘竹石圖》打頭陣;亮相上海圖書館東館的新展“遊目騁懷——北宋書家的人文之旅”,有14件碑帖作品與蘇軾有關;“你好蘇東坡”沉浸式宋韻藝術展正于長沙巡展;四川博物院前段時間舉辦了“高山仰止 回望東坡——蘇軾主題展”;再往前追溯,三年前故宮博物院舉辦的“千古風流人物——故宮博物院藏蘇軾主題書畫特展”更是轟動一時。

蘇東坡最以文學成就家喻戶曉,人們卻未必知道,這其實也是中國書法史、美術史上繞不開的一個名字。

——編者

藝術史公認,蘇東坡是制定文人書畫規則的第一人:書法開“尚意書風”,列“宋四家”蔡襄、黃庭堅、米芾等人之首;繪畫創“士人畫”(“文人畫”),對宋元明清士大夫繪畫的審美取向影響甚大。

蘇東坡的書畫拒絕手段和超越形式,注重日常應用的藝術邏輯,更強調不拘一格的趣味與靈魂。創作者個體的生命與“尚意書風”“文人畫”共生,高度抽象地詮釋了一個偉大人物的人生走勢與人際生態。這也是蘇東坡對中華傳統美學的重大貢獻。

“東坡情緒”:以筆墨替代語言的抒情敘事

在宋以前,中國書法日常應用多以“二王”(王羲之、王獻之)為標準。王羲之《蘭亭集序》間于行楷之間的“美”,公認具有“自然美”與“人工美”的普遍意義。山水不因人而存在,然山水之美卻因人的呼應而傳世,兩者又高度契合與協調。王羲之的結構和章法,更多反映了眼睛與自然的美好關係,書法的形式,於此成為自我蕩滌、與世無爭的某種表現主義。

以蘇東坡為代表的“宋四家”的出現,時間驀地顯得重要了,書法終於迎來革新時代。線條是時間的流動,章法是流動的鋪陳。時間不是被運用,而是被表現——直接反映了藝術家靈感生發到昇華的履歷。其特別強調進程。主宰進程的,一般理解為情緒。情緒又因“我”的秉性而大放異彩。人們開始對於王羲之的“普遍意義”審美疲勞,喜歡上了彆扭新奇的“東坡情緒”:向右上傾斜,像個患有嚴重風濕肩周炎的老年患者,“顛倒”“不安”“扭結”,顛覆了“均整”“安定”“和諧”的美學,儼然士大夫們新的時風——在完善中抗爭,在抗爭中權宜。

蘇東坡的“尚意書風”,可從《西樓蘇帖》《榿木卷帖》《海棠詩卷》《寒食帖》中觀之。

《西樓蘇帖》最早問世于南宋乾道四年(1168年),由蘇軾的粉絲信州玉山人(即江西玉山人)汪應辰(1119年—1176年),在四川制置使、兼知成都府任上,在成都府治西樓所鐫。《西樓蘇帖》收錄蘇軾行、草、楷詩文和信札共30卷60余篇,時間跨度從蘇軾29歲到66歲,是第一部蘇軾書法叢帖。其中盛名的有:《表忠觀碑》《黃樓帖》《北遊帖》《次韻秦太虛見戲耳聾詩帖》《天際烏雲帖》(部分)……《西樓蘇帖》整體表現出蘇軾深厚的唐人楷書基本功,僅止于古法,又如何能夠?於是他又獨闢蹊徑,造出一套“尚意”的理論來。比如:“作字之法,識淺、見狹、學不足三者,終不能盡妙,我則心、目、手俱得之矣。”(宋·李昭玘《樂靜集》卷九《跋東坡真跡》引蘇軾論書語)三分功夫,兩分學養,一分技藝。蘇軾這麼説,其實是謙虛,低調,鄙視炫技。“學不足”好理解,欲抵達“識淺”“見狹”,需要哲學層面的修養。比如,蘇軾極力推崇的書法之“意”或者“道”,並非玄學——它其實是與點畫提按、行筆章法,始終隨行,渾然一體,絕不可分述,作等而下解讀的。

《榿木卷帖》,又名《書杜工部榿木詩卷帖》,原藏台北蘭千山館,現寄藏台北故宮博物院。手卷正文抄寫杜甫《堂成》一詩。杜詩大概是説蜀中“榿木”因實用而招人喜愛。手卷正文後面還題有十二行一百零三字跋文。跋文又錄杜詩《覓榿栽》兩句詩眼,加了些説明,鬆散的閒筆,不過把榿的實用性質,又重復了一遍。這件作品,詩意和書藝是融合的,杜詩和蘇文是融合的,兩個生命體是融合的。字體章法的形式,倒是其次的東西。

“烏臺詩案”之後,蘇東坡謫居黃州,書藝隨表意書風漸入佳境。

《海棠詩帖》,即《寓居定惠院之東,雜花滿山,有海棠一株,土人不知貴也》。墨跡失傳,現在能看到的是日本早稻田大學拓本。此帖代表了東坡“渙渙如流水”(宋·李之儀《姑溪居士集》卷十七《莊居阻雨鄰人以紙求書因而信筆》之三)的成熟書風。這段節點的蘇軾,正在調整自己的狀態,儘管驚魂未定,想來握筆也是不大穩的,但肯定未曾遲輟,就像春水渙渙,逡巡而來,一點點盈滿斗方。他需要在平復心跳中迂迴落筆,在屏息靜氣裏調整由行到走的加速潛行,在尋思和否定中突破筆的管制和墨的困頓。

《寒食帖》在書法史上有著顯赫地位,因為蘇軾以其命名並設計了“尚意”的規則——以筆墨替代語言的抒情敘事。讀《寒食帖》,往往會談到其內容(文本)的敘事性(語境),與形式(紙本)的情緒性(書境),兩者高度統一,並以作者和讀者的共鳴實現。尚意(寫意)的追求,與歷代書法主流不太一樣——它的價值顯著地有著蘇軾本人道德文化的加持印跡。《寒食帖》選擇了以性靈做詩和書帖,它的生命力是中世紀的蘇軾,面對蒼穹和人生的無聲吶喊,沉重而鮮活,以“帖”的表面形式(物)存在,但此帖不僅是“物”,儼然新的生命體——複合了蘇軾的生命個體和美學理解,以及千百年來人們的共鳴與共識。

《寒食帖》書寫于元豐五年(1082年)三月,把蘇軾人生低谷的悲劇性審美,昇華到了一個現代性的高度。

第一個收藏《寒食帖》的人,叫張浩,蜀州江源(今四川成都崇州江源)人,河南永安(今河南鞏義)大夫。張浩的收藏事跡,記錄于詩帖的題跋。題跋者係張浩的一個堂孫,南宋文人張縯。張浩謁見黃庭堅,求取題跋的時間為元符三年(1100年),地點在蜀地眉州青神。黃庭堅是蘇軾的門生。是時,黃庭堅剛剛獲得朝廷的特赦,由戎州(今四川宜賓)到眉州青神,看望姑媽張氏。黃庭堅見到蘇軾詩帖的時候,蘇軾剛好也獲特赦,正輾轉于北歸途中。黃庭堅的草書跋文,清晰可見,歷來被公認為蘇軾寒食詩帖不可或缺的連體知音,逆境中彼此關懷,雖隔千里,一樣演繹著高山流水的千古傳奇。

《寒食帖》是東坡先生在元豐年間不可或缺的“唯一可能性”,它挑戰了先生自己的生活、情緒和想像力,也挑戰了今天我們的接受度——我們不可複製,是因為我們無法與先生感同身受,不僅我們不能,先生自己也不能,因為先生不可能在下一個“寒食”,再回到《寒食帖》的那一個寒食午後,也無可能踏進《寒食帖》的“那同一條河流”。

“士人畫”:人格與畫品的疊印與加持

蘇東坡和他的半個老鄉文同(字與可)共創畫竹一派——“湖州竹派”或“湖州畫派”。

元豐二年(1079年)四月下旬,蘇軾剛從徐州到湖州(今浙江湖州吳興)。在此之前,還沉浸于文同新逝的悲情裏。精於畫竹的“竹癡”文同,是先生的表兄。湖州的夏天,令人莫名地煩躁。蘇軾翻出書畫曝曬,一眼就看到了文同贈予的竹畫。迎風的枝葉曲而不折,梅雨蒸出來的黴點並不影響濃淡渲染的乾淨。曬著屋裏的書畫,忽然見著了文同的墨竹,睹物思人,不禁潸然……於是有了《文與可畫筼筜谷偃竹記》。文章借文同竹畫,拋出了“成竹在胸”的文人寫意觀,後來也多作畫論來讀:“故畫竹必先得成竹于胸中……”“成竹在胸”,一般視為其開創“士人畫”(“文人畫”)的觀點,和“尚意書風”一樣,強調書畫一體、書人一體、人畫一體與形神兼備。蘇東坡愛竹到癡,自己也畫竹。蘇軾畫竹,師出文與可,卻頗多出入。最大的不同,則是他的竹,悄悄塞了畫者似是而非的私貨——“主意”,還能從中讀出時間的流動來。

除了畫竹,蘇軾還畫枯木和怪石。蘇軾最有名的兩幅傳世畫作,都畫有竹和怪石,一張《枯木怪石圖》,一張《瀟湘竹石圖》。民國時期,《枯木怪石圖》流落日本。2018年,現身佳士得香港秋拍“不凡——宋代美學一千年”晚間專場,以約4.6億港元成交,創下蘇軾作品拍賣紀錄。英國著名藝評家Alastair Sooke,認為此畫令藝術家的內心世界成為重要的藝術主題,是蘇軾“為藝術史帶來的貢獻”。《瀟湘竹石圖》,為鄧拓所得,贈予中國美術館收藏至今,被譽為中國美術館鎮館之寶之一。

《枯木怪石圖》,在竹和怪石之外,多出來一個主體:枯木。《瀟湘竹石圖》,放大了竹,隱去了枯木。其間有著怎樣的深意,不得而知。它們都給了我深刻的印象。石不像石,像“黑洞”。木不像木,像“龍捲風”。竹也被嚴重地弱化,即便《瀟湘竹石圖》那樣突出“竹”,竹在繪畫者的筆下,也是柔軟纖細彎曲的,像百折不撓的枯草,更像在營造某種困境。有了困境,才有突圍,曲線和墨色為走出困境提供可能——曲線和墨色螺旋而進——日常的態度和過程。

蘇軾把對“竹”的個性化理解彰顯到極致,甚至將蔥綠的竹子給變了色,畫為赤紅。突破水墨畫竹的規矩,施以與北宋的天空不太協調的重色,描畫出千年後的今天,我們看起來仍然不顯過時的現代派“紅竹子”。欣賞“紅竹子”,需要時間慢下來,需要時光回流,需要內省和折射的力量。這些都與肌體和心志承受“內壓”痛苦的品質有關。

以硃砂寫竹,是東坡形而上的發明。而“枯木”更像某種與公共話語體系不太合拍的“情緒”。蘇軾開始關注“枯木”的意象,最早或在赴任徐州的時候,而不是在烏臺詩案之後的黃州蟄伏。蘇軾路過濟南,與友李公擇等人遊檻泉(趵突泉),賞梅插梅,還在檻泉亭墻上留了一枝水墨的枯木。“熙寧十年(1077年),東坡先生過濟南,寫枯木一枝于檻泉亭之壁”(清·馮雲鹓《濟南金石志》卷四)。亭主叫劉詔,收藏了此畫,並在元祐年間刻石。石刻後來“流浪于別館”。金大定二十九年(1189年),禹城王國寶徙石刻置遠塵庵,常山李彥文記之,後又移植儒學大成殿左壁。明初靖難之役,筆跡遂失,禹城石刻尚存。世人慕名傳拓眾多,縣中小吏不勝煩擾,投石于井,碎為數段。一年後,禹城學官再次將碎石,從井裏撈出,拼接置原處。明嘉靖年間,福建王姓教諭將石刻拋棄。自此,蘇軾的枯木墨跡,湮滅人世。現在看到的《枯木怪石圖》,據説就是那件作品。可惜無畫者的名款和確鑿作畫年份。我更傾向於那張無名的枯木作于黃州,因為枯木、怪石和竹,三位一體的審美,更符合先生的黃州涅槃:“所作枯木,枝幹虬屈無端倪。石皴亦奇怪,如其胸中盤鬱也。”(宋·鄧椿《畫繼·軒冕才賢》)

竹、枯木和怪石,被蘇東坡賦予了特別的符號寄託,人格與畫品的疊印與加持——竹、枯木和怪石三位一體。它們不只是竹、枯木和怪石,也是極端抽象的意念和人格榜樣,是中國傳統士大夫的美學立意和態度。從蘇軾討論文同的竹畫始,到“論畫與形似,見與兒童鄰……詩畫本一律,天工與清新”(蘇軾《書鄢陵王主簿所畫折枝二首》),中國畫的價值觀有了根本性的轉變。開創者蘇軾,自此開創了一條叫“士人畫”或“文人畫”也叫“南畫”的先河。

(作者為藝評人)

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123