多名北京市人大代表關注青少年心理健康問題 建議心理服務多元化

發佈時間:2024-01-25 09:37:44 | 來源:中國網心理中國 | 作者:劉洋 王景曦

北京市人大代表、北京市石景山區小飛象訓練發展中心理事長趙星。受訪者供圖

如何杜絕“脆皮大學生”?怎麼正確引導青少年的心理問題?孤獨症兒童面臨哪些困境,應該如何紓解?青少年時期是心理健康問題的高發時期,北京兩會期間,青少年心理健康問題尤受關注。市人大代表對此提出了自己的建議。

市人大代表,北京理工大學教授、博士生導師,電腦學院副院長李冬妮提出,杜絕“脆皮大學生”,從學校家庭“放手”開始。市人大代表、北京市石景山區小飛象訓練發展中心理事長趙星建議,為孤獨症患者建立集政府保障機制、機構專業康復、家庭健康干預、社會多元化參與于一體的生命全守護體系。市人大代表、北京青少年法律援助與研究中心副主任、北京市致誠律師事務所副主任張雪梅帶來了“關於完善青少年心理健康教育與服務體系的建議”。

李冬妮

要讓青少年在被關愛的同時也能讓他們自己成長

李冬妮作為高校的一線教師,關注青少年和大學生的心理健康。她認為青年學子整體上具有朝氣蓬勃、積極向上的精神面貌,但不能忽視青年人的心理健康問題。當下,“脆皮大學生”也成為社會關注的話題。

“教育不是一個淘汰和篩選的過程,它關乎每個家庭和每個孩子一生的命運,除了飽滿的愛心,更需要教育的智慧和藝術。”李冬妮認為,當前青少年普遍面臨較大的學習壓力,容易産生焦慮情緒,但正因如此,學校、家庭和社會才更要放手給青少年更大的成長空間,不要投入過多的關注,甚至異常的關注。“放手不代表放任不理,更不是漠然置之。可以保持注視,但不要隨時隨地準備著衝過去把他們摟在懷裏或者替他們出手。”教育不是“看孩子”,“要讓青少年在被關愛的同時,也能讓他們自己成長,而‘關注’和‘放手’之間的微妙尺度就能夠體現教育的智慧和藝術”。

“希望學校、家長和社會允許並鼓勵青少年自己經歷生活中大大小小各種各樣的酸甜苦辣。我們這一代人在成長過程中有很多時候並沒有被投射那麼多的關注,但這恰恰也給了我們一個鍛鍊強大內心的機會和空間。”同時,李冬妮認為,要關注教師群體和家長群體的心理健康,給予更多的輔導和疏導,“只有心理健康的家長和老師才能培養出心理健康的孩子。”

張雪梅

心理服務行業規則有待進一步建立

政府指導建立公益性心理服務機構和援助熱線;推進未成年人心理疾病預防篩查服務體系建設;加強兒童心理專科醫院建設……張雪梅認為,青少年心理健康問題受到家庭、學校、社會的關注,比較完善的心理健康服務體系有待進一步健全,心理服務行業規則也有待進一步建立。

“此前我參與制定《北京市未成年人保護條例》(以下簡稱《條例》)時就曾專門針對青少年心理健康做了基礎調研和研究,北京市人大對未保條例修訂調研中的這個問題也一直關注。”張雪梅介紹,在《北京市未成年人保護條例》修訂調研中,心理健康方面的意見建議較多,北京市人大常委會也多次走進學校,徵求和聽取教師以及未成年人的意見。2023年5月修訂的《條例》結合調研,以問題為導向,規定了家庭、學校保護未成年人身體和心理健康方面的一些具體措施與要求。

張雪梅舉例説,例如《條例》總則中強調政府、家庭、學校、社會應當關注未成年人身心健康,共同營造有利於未成年人身心健康的成長環境。不僅關注未成年人健康成長,更是突出了未成年人的心理健康。家庭保護中,規定未成年人的父母或者其他監護人關注未成年人的心理健康,增強其自我保護的意識和能力;學校保護中,規定加強學生心理健康篩查和心理健康教育與服務,明確學校按照規定配備專職心理健康教育教師,設立心理輔導室,建立學生心理健康問題的篩查和早期干預機制,開展心理健康測評等,為未成年學生提供日常心理輔導與諮詢,協同其父母或者其他監護人共同預防和解決學生心理、行為異常問題。同時規定學校可以通過與社會工作服務機構、專業心理健康服務機構、精神衛生醫療機構等合作的方式,為未成年學生提供專業心理健康服務。

將心理疾病的預防和治療納入基本醫療衛生服務體系

張雪梅認為,青少年心理健康問題,僅是家庭和學校加強保護,早期預防和篩查以及指導服務還遠遠不夠,缺乏配套的心理健康干預和治療機制,更缺乏專業的心理健康諮詢、輔導與治療的專業資源。目前社會上的心理諮詢機構也是專業性參差不齊,甚至亂象叢生。因此,她建議,首先,全面落實新修訂的《北京市未成年人保護條例》關於心理健康服務方面的規定,加大宣傳力度,提升父母對孩子心理問題的關注與科學防治的意識;教育部門指導學校落實好各項制度,指導學校篩查、發現學生心理健康問題和開展未成年人心理健康教育活動;教育、衛健部門應當加強對中小學教師心理健康教育培訓,增強教師關注學生心理健康的意識。

其次,建議北京市區政府指導建立公益性專業心理服務機構和心理援助服務熱線,培養未成年人心理健康專業人才,開展未成年人心理健康服務。張雪梅表示,北京市政府應當在國家基本公共衛生服務項目基礎上,推進將未成年人心理疾病的預防篩查和治療康復等納入本市基本醫療衛生服務體系,逐步擴大保障範圍,提高保障水準。此外,衛生健康部門應當加強兒童專科醫院、婦幼保健醫院和綜合醫院等的未成年人精神(心理)科室的建設,提升醫療服務水準。

趙星

為孤獨症患者建立生命全守護體系

趙星結合自己對“孤獨症”兒童做康復訓練的經歷,在如何完善社會心理服務、孤獨症社會支援體系方面提出了自己的建議。

患有孤獨症的孩子,有語言障礙和社會交往障礙等表現,常讓人覺得像活在自己的世界裏,來自遙遠的星球,所以也被稱作“星星的孩子”。趙星和這樣的孩子打交道已有二十年左右的時間,她作為一名人大代表,本職工作是為自閉症(孤獨症)兒童提供專業康復訓練。

“當患有孤獨症的孩子上街,大概率會遭到別人異樣的眼光,街坊鄰里也會指指點點,這樣會把孩子連同照顧他的家人一同封閉到家庭裏頭。這背後反映的是人們對孤獨症的認識和了解較淺,存在不同程度的歧視,社會對這些特殊孩子的關注度不夠。”趙星告訴記者。

結合調研結果,趙星發現,北京的殘疾兒童康復機構儘管處於快速發展中,但存在不平衡不充分問題,機構資金缺口明顯,生存壓力大。有很多教育機構在招收學生的時候都有年齡的限制,稍微大一點的患者根本無地可去。孤獨症康復機構發展參差不齊,雖有部分孤獨症康復機構納入政府定點康復機構名錄,但仍有很多孤獨症康復機構缺乏政府統一引導和監管。

另外,在社會層面,一定程度上缺乏社會服務和社會保障,患有孤獨症的學齡兒童難以進入普通學校。而特教學校和普通學校差異巨大,孤獨症兒童難以得到良好的教育。

“在2007、2008年左右,當時我們對孤獨症兒童的干預效果並不是很理想。後來追根溯源,發現干預工作不能只針對孤獨症兒童自身,要了解其整個原生家庭,要考慮周邊鄰里關係,也和整個社會環境有關。”趙星説。

趙星建議,要在政府政策、醫療保障、教育干預等方面關照孤獨症兒童,增加他們的社會關注度,為孤獨症患者建立集政府保障機制、機構專業康復、家庭健康干預、社會多元化參與于一體的生命全守護體系。

青少年的心理諮詢應該走出校園另設場景

1月9日,北京市教委發佈《關於全面加強和改進新時代中小學校學生心理健康工作行動計劃(2023—2025年)》。計劃要求,北京市中小學每校至少配備1名專職心理健康教育教師。學生規模500人以上的學校,集團化辦學、一校多址辦學的學校,應適當增加專(兼)職心理教師配備,確保每個校區至少有1名心理教師。

趙星在調研時發現,大中小學校裏雖然配備心理諮詢室,但是孩子不願意去、使用率極低,因為學生們普遍對心理問題有強烈的“病恥感”,不想在朋友、老師面前“暴露”自己有心理問題。趙星表示,青少年的心理諮詢可以做出些變動,應該走出校園、另設場景,考慮增強心理諮詢的私密性。

此外,趙星認為,還要做多元化的心理服務,提高心理健康水準可以借助藝術,比如音樂、戲劇、書法等。“我們也在工作實踐中、在和孩子們接觸時發現,藝術、傳統文化是可以解決很多‘心病’的。”趙星説。(千龍網 劉洋 王景曦)

袁音委員:三方面著手 建設兒童青少年心理干預服務體系2024-01-25

多名北京市人大代表關注青少年心理健康問題 建議心理服務多元化2024-01-25

聊天陪伴型人工智慧軟體受熱捧 心理醫生:不能代替專業心理諮詢2024-01-25

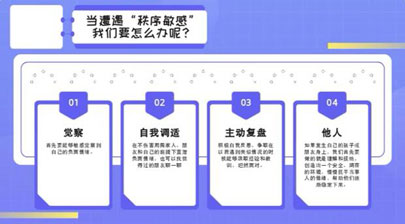

心理公開課丨職工心理健康科普: 警惕職場中的PUA2024-01-25

兩會聲音|邊玉芳委員:中小學教師亟需心理減壓 提升職業幸福感2024-01-24

心理公開課丨職工心理健康科普:職工心理問題與疏導2024-01-24