解碼青少年心理困境——專訪北京安定醫院心理治療師何玉羊

發佈時間:2024-01-10 10:03:27 | 來源:中國網心理中國 | 作者:李慧君青少年學業、人際各方面壓力大,任何人都有可能遇到自己處理不了的問題。出現處理不了的問題不是自己差,只是成長的必然過程。

年輕一代是國家的未來,其心理健康問題的存在與發展直接關係到他們的成長、學習和社交能力。心理健康是他們成長過程中不可或缺的一部分。一個健康的心理狀態有助於青少年群體更好地應對學業、人際關係和生活中的挑戰。與此同時,青少年期也是自我認知和自我發展的關鍵時期,這一時期心理健康狀態直接影響著年輕一代的整體發展。

2023年初,中國科學院心理研究所發佈2022版“心理健康藍皮書”《中國國民心理健康發展報告(2021—2022)》,調查顯示,20萬人樣本中抑鬱風險檢出率為10.6%,焦慮風險檢出率為15.8%。2022年,由《人民日報》健康客戶端、《健康時報》等共同發佈的《2022國民抑鬱症藍皮書》顯示,抑鬱症發病群體呈年輕化趨勢。青少年抑鬱症患病率已達15%到20%,50%的抑鬱症患者為在校學生。

青少年心理健康問題是當今社會亟須關注的焦點。在心理治療等領域擁有豐富臨床經驗的北京安定醫院心理治療師何玉羊在接受《小康》雜誌、中國小康網記者的獨家專訪時,解答了關於青少年心理健康調節等問題。

北京安定醫院心理治療師何玉羊供圖/受訪者

心理困境從何而來?

《小康》·中國小康網:在您看來,為什麼現在的青少年容易出現各種心理疾病?

何玉羊:第一,隨著經濟和科技的高速發展,社會環境及文化出現了劇烈變化,對孩子的要求也出現了劇烈變化。在20世紀80、90年代,社會各工種的收入、地位相對差距不大,家長工作也相對輕鬆,生存壓力相對不大。雖然有下崗潮等事件,但由於處於改革開放前期,機會相對較多,壓力相對較小。孩子學習、生活相對寬鬆,就業壓力更小。進入21世紀後,人們生活水準得到了質的飛躍,也同時出現了人與人之間差異變大、自身發展壓力增加等情況。在我國從相對落後到一躍成為世界第二大經濟體的過程中,文化環境更加複雜,學生的壓力、困惑等問題必然增加。第二,父母教育與關愛方式不匹配社會以及孩子的需求。父母所接受的教育與關愛方式相對滯後,適應于父母那個時代。然而隨著社會的巨大變化,父母所習得的常見方式方法,如關注物質生活、學業較多,對孩子體驗、感受關注較少等,無法匹配青少年當前面臨的困擾和需求。也由於經歷差異大,難以理解孩子的痛苦,很可能對孩子的支援不夠,甚至出現成為孩子的痛苦和壓力來源的情況。第三,學校教育方式的改變。隨著經濟、科技文化的進步,學校教育出現知識量大、難度增加,與父母合作的要求增加等情況。第四,現在的孩子接觸資訊廣泛,自我意識覺醒偏早。孩子了解資訊多樣且量大,更易促進孩子獨立思考和自我發展,往往相對父母而言更“早熟”,更早出現情緒、人際關係、學業困擾等父母甚至可能都不熟悉的心理問題。第五,受生理髮育限制,青少年自我覺察能力有限,有關心理健康方面的知識了解有限,難以發現、接納和應對自身出現的心理問題。

《小康》·中國小康網:父母監護人面對青少年心理問題需要注意什麼?

何玉羊:青少年期是孩子從兒童過渡為成人的準備時期,這個階段的學生要準備成為成年人,要不斷發展獨立生存能力,從而最終和父母分離。因此,父母應接受孩子將要離開的現實,適當放手。讓孩子在可承受的範圍內允許其嘗試甚至失敗,從而擁有他們自己的經驗,為做個成年人做好準備。

家長還可以換種方式愛孩子。孩子長大了,有自己的想法和需求了,繼續用小時候那種幫其安排、對其提要求的方式表達關愛,就不適應了。家長可轉變為類似朋友的方式表達關愛,如關心其感受、發生的事情,支援其獨立思考和嘗試,為其成就鼓掌,當其遇到挫折時,給予理解、包容,協助孩子思考,鼓勵、支援其嘗試,讓孩子知道外面的暴風雨再大,他也擁有父母的港灣。

如果出現嚴重問題時,以家庭為單位尋求專業幫助。父母要意識到孩子的問題和自身關係密切。孩子來到人間是一張白紙,從出生到青春期,父母天然是孩子最重要的人,因此如果孩子有問題,是家庭整體有問題,而不是孩子一個人的問題,應全家共同調整。

《小康》·中國小康網:學校如何才能為青少年提供更好的學習環境?

何玉羊:學校應充分理解青少年時期必然會增長的社交需求,他們會更在意自身在群體中的形象,對同伴關係更重視,甚至出現懵懂的男女情感。學校應及時給予正面引導,協助孩子們以更健康、更符合普世價值觀的方式滿足自身需要,而不是一味忽視或打壓。要理解青春期孩子的自我意識進一步覺醒,他們要去發現我是誰、我要去哪兒,學校應適當引導,並給予一定的寬容度,允許其探索。由於青少年人際關係的特殊性,要高度關注青少年中的階級化狀況,關注和保護弱勢群體,對霸淩要有意識、有防範、有對策。

如何走出心理困境

《小康》·中國小康網:有哪些適合的方法幫助青少年擁有良好心態?

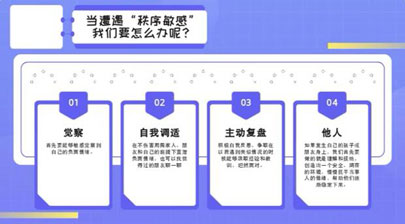

何玉羊:接納自己會出現心理問題。現在青少年學業、人際各方面壓力大,任何人都有可能遇到自己處理不了的問題。出現處理不了的問題不是自己差,只是成長的必然過程,可以用“不摔跤學不會走路”形容。

當下的痛苦、困擾是真實的。與成年人不同,青少年的未來不確定性、可變性很大,社交關係、生活和工作狀態等,都很難預測。因此對青少年來講,眼前的痛苦持續到未來的可能性較小。當我們用長遠的眼光看問題,試著採取利於自己長遠發展的行動、不斷調整時,有可能會産生想不到的結果。要主動尋求幫助,拓寬求助對象。當遇到困擾自己無法處理時,應向家長、老師甚至專業心理諮詢或醫療機構求助。

《小康》·中國小康網:在遇到心理問題時,是否需要去醫院?

何玉羊:當出現長時間的情緒、食欲、睡眠、興趣等變化,或軀體不適感但無法解釋,學習生活受到重大影響,甚至無法上學等,需要去精神科就診。如果學生出現實際的煩惱、痛苦,對學習、生活等影響較小,也能體驗到正常的正性情緒,可尋求心理諮詢,現在三甲醫院均有心理科。

在青少年心理疾病中,抑鬱障礙、焦慮障礙、適應障礙比較多。進初中、高中或職高面臨人際、學業、生活等全方位需適應的問題,以及學業壓力、家長期望、自我期待等一系列變化,對家庭的適應和支援能力挑戰大。

焦慮障礙也是常見問題,在尋找自我的本能需求、學業壓力、人際壓力等增長的情況下,易出現難以平衡的衝突,從而産生對未來的恐慌感,自信降低。當長時間出現焦慮情緒且無法調整時,甚至可能出現焦慮障礙。抑鬱障礙與自我調節能力和支援不足關係較大。青少年自身無法處理問題,且無人能理解幫助,他們長時間處在孤立無援的境況下,痛苦無法消除也無望消除,易出現嚴重抑鬱情緒、退縮和自我攻擊等,甚至出現抑鬱障礙。

《小康》·中國小康網:從社會、家長和個人角度,青少年怎樣才能擁有一個健康心理?

何玉羊:從社會來講,我們可以加大以家庭為單位的心理健康教育,增加孩子和家長的心理健康知識,從識別、處理、求助等多個角度給予幫助。同時建立利益共同體的家-校-社會聯盟,將教育、照護等工作變成分工協作,避免責任推諉、互相攻訐的情況。

從家長來講,應意識到孩子的問題也是自己的問題,應共同改變,以身作則讓孩子看到成長的力量,增加對自身和未來的信心。應及時調整關愛策略,成為孩子的後盾而不是領路人,讓孩子在不違反原則的前提下自由發展,成為他自己,創造他自己想要的人生。

從青少年來講,應接納自己處在一個想做大人又不太知道怎麼做大人的時期,應接納和承認自己經驗不足,就應該不那麼完美,同時不斷反思總結、勇敢嘗試,主動平衡學習、生活、社交等,摸索適合自己的自我調適、應對問題和自我平衡的方式方法,初步回答我是誰、我要往哪去的問題。(《小康》雜誌 記者李慧君)

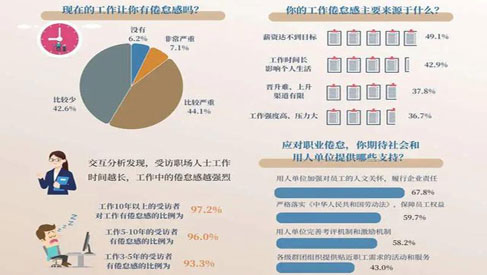

調查顯示超九成受訪職場人有倦怠感,該如何緩解?2024-01-15

66.2%受訪職場人士感覺工作倦怠感在向生活蔓延2024-01-15

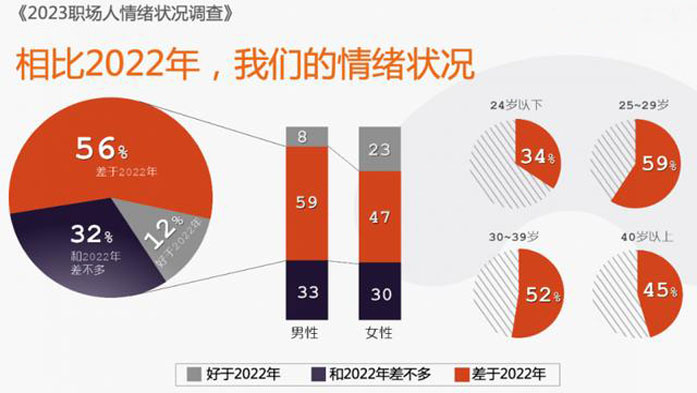

2023職場人情緒狀況調查:情緒正在成為第一生産力2024-01-15

上海首個沉浸式心理科普體驗空間!記者帶你提前探營2024-01-15

李燕代表:關注孕産女性心理健康 加大社會關懷支援力度2024-01-15

兩會聲音丨范妮委員:增加醫保投入,提高心理治療醫保報銷比例2024-01-15