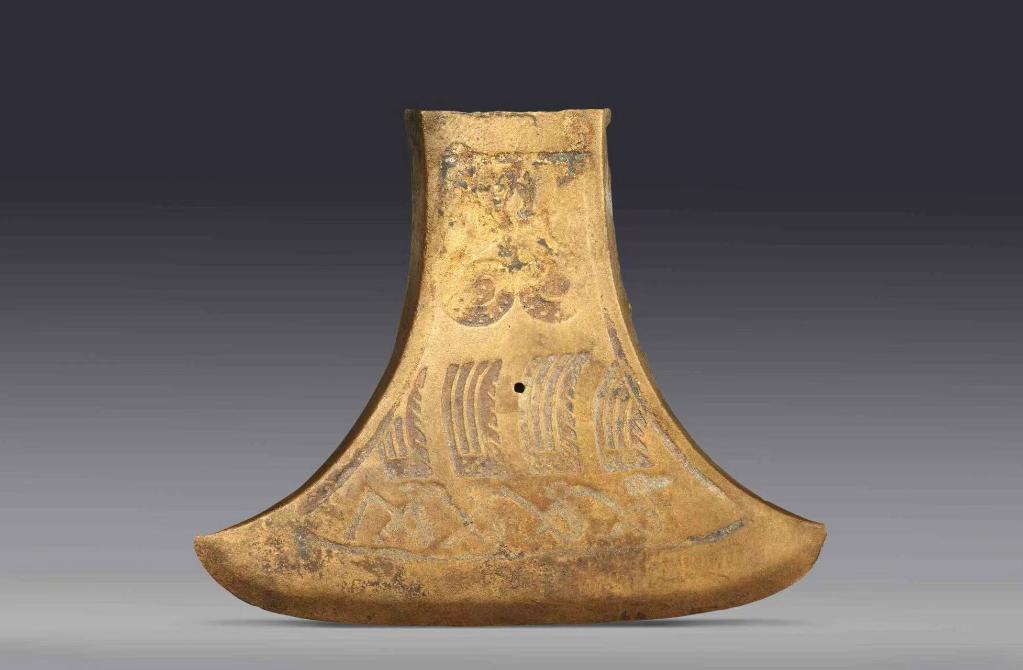

圖為“戰國羽人競渡紋銅鉞”。寧波博物院供圖。

端午節劃龍舟,這是千百年來中國的一項重要民俗。我們的祖先為什麼要劃龍舟,在浙江省寧波市,有一件國寶級的大斧頭可以提供答案。

這件國寶級的“大斧頭”是寧波博物院的鎮館之寶——國家一級文物“戰國羽人競渡紋銅鉞”。寧波博物院院長張亮説,古人云“小者斧、大者鉞”;鉞由石斧演變而來,既是工具,也是兵器,在商周時代開始逐步演變為象徵著權力和威嚴的禮器。

1976年在鄞縣(今寧波市鄞州區)雲龍鎮甲村出土的“戰國羽人競渡紋銅鉞”通體金黃,鑄造于戰國時期,距今有2200年以上的歷史。銅鉞一面素面無紋,另一面鑄有邊框。在邊框內部,上方是兩條相向的龍紋,龍的前肢變曲,尾向內卷,昂首向天,線條婉轉流暢,下方以邊框底線表示狹長的輕舟,上面坐著四個頭戴高高羽冠的人,雙手持槳,奮力划船前進。

這四名槳手是當時的於越人,於越是古代越人的一支。張亮説,於越先民是中國境內最早掌握造船技術的人群,在《越絕書》中就有越人“以船為車,以楫為馬”的記載。這件“戰國羽人競渡紋銅鉞”就證實了他們“駕水馭風”的能力和“以舟作馬”的生活方式,而紋飾充滿了無聲的節奏感,也十分符合現代競技體育的審美。

龍舟競渡和吃粽子是端午節最具代表性的節慶活動。它們的由來也有不同説法。張亮説,這兩項民俗與吳越地區淵源深厚。《漢書·地理志》記載了古代越人“文身斷發,以避蛟龍之害”的習俗。古代越人以龍為圖騰,在每年端午,他們會舉辦盛大的圖騰祭,使用刻畫為龍形的獨木舟,在江河上競渡遊戲,同時把粽子投入水裏祭祀龍神。銅鉞上繪兩龍,下繪競渡,體現了“飛龍在天人在地”的天地宇宙觀,是古越人祭祀神龍和圖騰崇拜的實物佐證。

在寧波地區,有兩處重要的新石器遺址河姆渡遺址和田螺山遺址。張亮説,對兩處遺址的考古發現表明,距今7000年前,於越先民就製成了獨木舟和木槳。“戰國羽人競渡紋銅鉞”體量不大,但是蘊含著巨大的文化內涵,展現了地處東南沿海的古越人面向海洋、劈波斬浪的氣概。自古以來寧波就是海上絲綢之路上的重要港口,如今更是我國著名的東方大港,從這件銅鉞上,我們也能看出其中的文化基因。

記者:馮源

編輯:李爭艷、劉禎

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123