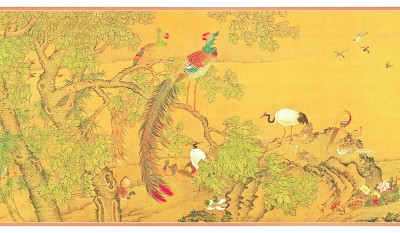

百鳥朝鳳圖(局部) 沈銓

魏晉南北朝鳳紋樣

湖北江陵出土的龍鳳九彩繡衾上的鳳紋

殷墟出土的玉鳳

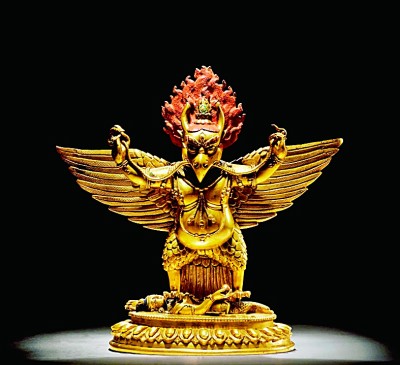

清乾隆銅鎏金大鵬金翅鳥

“鵬”,對我們而言,既熟悉又陌生。我們不僅用“大鵬展翅”“鵬程萬里”向親友表達美好祝願,也會將“鵬”字嵌入孩子的名字中,寄寓美好祝福。但若問及什麼是“鵬”,它到底是鳥,還是其他什麼動物?是真實存在的動物,還是先人想像中的神獸?估計很多人未必説得清楚。

其實,隨著時代變遷,鵬的意象也幾經轉化。今日我們所説的鵬,已經與先民眼裏的鵬迥然有別。

“鵬”與“鳳”原初所指一也

大鵬意象之形成,緣于先民對自然的敬畏與崇拜。早在河姆渡文化等史前文化中,已出現大量鳥形圖案,它們雖不是大鵬,但為大鵬的出現奠定了基礎。隨著部落以至國家的形成,先民們認為,同人類一樣,鳥類也有等級之分,並將百鳥之王稱為“鵬”或“鳳”。其實,“鵬”與“鳳”原初所指一也。許慎《説文解字》“鳳”字之下,收錄一個象翅羽形狀的“朋”字,解釋為:“朋,古文鳳,象形。鳳飛,群鳥從以萬數,故以為朋黨字。鵬,亦古文鳳。”清代學者段玉裁認為:“朋者,最初古文;鵬者,踵為之者也。”從音韻學看,上古無輕唇音,鵬(朋)、鳳都是並母平聲字,讀音極其相近。此外,在《對楚王問》中,宋玉有言“鳥有鳳而魚有鯤,鳳皇上擊九千里”,其中的“鳳”與《莊子·逍遙遊》中的“鵬”如出一轍。

正因為先民將鵬(鳳)視為百鳥之王,所以,甲骨文“鳳”字有著醒目的冠羽,甲骨文“朋”字雖無冠羽,但其中也包含著百鳥王的含義,如所謂“群鳥從以萬數,故以為朋黨字”。從出土的鳳鳥紋飾器物來看,鳳(鵬)有一個特點,即張開的或豐滿的羽翼,這象徵著鼓蕩生風、振翅高翔、容貌美麗。需要説明的是,先民將鳳(鵬)與風相關聯,在他們看來,鳳為風神,“莫(暮)宿風穴”,翼動而生風,所以甲骨文中“鳳”可指代“風”,而“風”字皆“鳳”鳥象形。正因翼動生風,所以鳳(鵬)羽翼特別突出,以至被想像為大到“若垂天之雲”。

此外,在先民眼裏,鳳(鵬)還與太陽有關,河姆渡遺址出土的雙鳥朝陽便是一例。而《莊子·逍遙遊》中大鵬由北冥飛往南冥,似乎也體現了這一點。正如當代學者鐘泰所説:“鯤化為鵬,由北而南徙,象昭昭生於冥冥也。”

當然,先民對鳳(鵬)的認識,還帶有圖騰崇拜或靈物崇拜的特點。如《詩經·商頌》有言:“天命玄鳥,降而生商。”商朝統治者將自己視為玄鳥的後代,以“天命玄鳥”來説明政權的合法性。所謂“玄鳥”,有些學者認為即是鳳鳥。《左傳·昭公十七年》記載:“我高祖少皞摯之立也,鳳鳥適至,故紀于鳥,為鳥師而鳥名。鳳鳥氏,歷正也。”明確將鳳視為鳥類統帥。

“五德其文”的鳳與“扶搖直上”的鵬

那麼,後來“鵬”與“鳳”為何分化了呢?簡單而言,是因為時代風氣變了。

周朝施行禮樂教化。孔子有言:“周監于二代,鬱鬱乎文哉。”崇“文”成為新的時代之風。由此,從重視巫術與祭祀,逐漸轉向重視道德與理性。正是在這樣的時代背景下,“鵬”與“鳳”發生了分化。

一方面,“鳳”被儒家賦予了道德內涵。正因儒家崇“文”,崇尚道德與理性,讚美光明與陽剛,所以“鳳”變得“五採而文”“五德其文”,成為美好德行的化身,並成為政治清明、天下太平的象徵。儒家所構想的“鳳鳴岐山”,便很好地反映了這一點,這其實是化用殷商“天命玄鳥,降而生商”、少皞之立、“鳳鳥適至”的邏輯,來論證西周政權合法性,不過更加突出了道德的重要性。現代學者葉舒憲也指出,西周人對傳統鳳凰形象的再造,主要突出了德治和天命轉移的觀念。孔子雖為殷人之後,卻以周公為榜樣,心悅誠服地“從周”,由此也就不難理解,為何孔子感嘆“鳳鳥不至,河不出圖,吾已矣夫”,為何楚狂接輿歌而過孔子曰“鳳兮鳳兮,何如德之衰也”。王充在《論衡·講瑞》中更是直截了當指出:“夫鳳皇,鳥之聖者也。”這種將“鳳”道德化的努力,在經過儒家刪定的《尚書》《詩經》等經典中也有著鮮明的體現。如《尚書·益稷》有“《簫韶》九成,鳳皇來儀”,這顯然是為禮樂之教服務的;又如《詩經·大雅·卷阿》有“鳳皇于飛,翙翙其羽,亦集爰止。藹藹王多吉士,維君子使,媚于天子”,這顯然是以鳳凰比喻有德之君。經過儒家德治思想的不斷熏染,神鳳、瑞鳳的形象日益深入人心。

另一方面,在儒家突出德治,彰顯道德與理性的同時,重自由的浪漫主義思潮興起,莊子便是其中的重要代表。莊子生於社會動蕩加劇的戰國之世,道德理想的破滅使他更加嚮往掙脫世俗枷鎖而獲得精神上的自由。為此,莊子反對將“鳳”道德化,故他從“誌怪”的《齊諧》等神話中汲取靈感,並加以浪漫的想像,為“鵬”賦予了新的內涵。在此意義上,莊子筆下的大鵬正是在批判儒家道德化之“鳳”的基礎上而形成的。由此“鵬”與“鳳”之間出現了分化。

“大鵬”成為展現莊子思想的重要意象。《莊子》一開篇,“鯤鵬”便出人意料地撲面而來:“北冥有魚,其名為鯤。鯤之大,不知其幾千里也。化而為鳥,其名為鵬。鵬之背,不知其幾千里也。”

除此之外,《逍遙遊》中還有兩處言及“鵬”。其一引自《齊諧》:“《諧》之言曰,鵬之徙于南冥也,水擊三千里,摶扶搖而上者九萬里,去以六月息者也。”其二齣于“湯之問棘”:“有鳥焉,其名為鵬,背若太山,翼若垂天之雲,摶扶搖羊角而上者九萬里,絕雲氣,負青天,然後圖南,且適南冥也。”顯然,在莊子那裏,“大鵬”不再是百鳥之王。其是否“五採而文”也不再是關注重點。相反,大鵬成了不為斥鷃等小鳥所理解,甚至嘲笑的對象,有著逍遙自由的形象。可以説,正是莊子,使大鵬轉化為超然脫俗與逍遙自由的象徵。莊子還認為,脫俗與自由的關鍵在“知”的超越。莊子之所以反覆強調羽翼如“垂天之雲”,旨在説明,飛得更高看得更遠,所喻示的正是視域的超越,亦即“大知”對“小知”的超越。另外,“鵬”由“鯤”化成,這也是發前人所未發的獨到之見,所喻示的也是視域的超越,即視域從大海轉向天空,由局限于一域而轉向破除視域的界限。所以《逍遙遊》鯤鵬寓言有這樣的結語:“故夫知效一官,行比一鄉,德合一君,而徵一國者,其自視也亦若此矣。……故曰,至人無己,神人無功,聖人無名。”

經過莊子的創造性發揮,大鵬超然脫俗、逍遙自由的形象逐漸流傳開來,並在同樣身處動蕩之世的魏晉士人那裏得到更多的共鳴。張華的《鷦鷯賦》、賈彪的《鵬賦》、阮修的《大鵬讚》等作品中的大鵬,體現出與莊子筆下大鵬相似的精神旨趣。當然,魏晉時期也出現了以鵬喻志的端倪。如曹植《玄暢賦》中雲:“希鵬舉以摶天,蹶青雲而奮羽。”透露出志向遠大、努力拼搏的精神。這為後來大鵬意象的進一步轉化提供了鋪墊。

“九萬里風鵬正舉”

隋唐之後,中國重歸大一統局面,社會安定,文化繁榮,百姓安居樂業,儒家思想影響深入,社會風氣又為之一變。建功立業、施展抱負成為士人的普遍追求,他們“兼濟天下”的抱負也投射到大鵬上,使得大鵬包含了更多的儒家奮發進取的精神。

唐太宗李世民在《威鳳賦》中這樣寫道:“有一威鳳,憩翮朝陽……資長風以舉翰,戾天衢而遠翔……化垂鵬于北裔,訓群鳥于南荒。”這無疑與莊子強調“至人無己,神人無功,聖人無名”而塑造的大鵬形象頗有不同。一個“威”字,便傳神地體現了這一點。

時代風氣的變化帶給大鵬意象的影響,或許在李白那裏看得最清楚。大半生生活于盛唐的李白既深受道家思想影響,有著卓爾不群的浪漫情懷,同時也深受儒家文化熏陶,有著意氣風發的進取精神。所以李白之“大鵬”有著不同於莊子之“大鵬”的精神內涵。如李白在《大鵬賦》中稱讚大鵬“……怒無所搏,雄無所爭……豈比夫蓬萊之黃鵠,誇金衣與菊裳?恥蒼梧之玄鳳,耀彩質與錦章……不曠蕩而縱適,何拘攣而守常?未若茲鵬之逍遙,無厥類乎比方”,他繼承莊子思想而對儒家價值觀有所批評,體現了其擺脫世俗羈絆而自由自在的理想;但同時他也讚美大鵬“五嶽為之震蕩,百川為之崩奔,激三千以崛起,向九萬而迅徵……噴氣則六合生雲,灑毛則千里飛雪……”其間透露出一種橫空出世、氣吞山河的豪情壯志。體現類似精神的詩句還有不少,如他在《上李邕》中所言“大鵬一日同風起,扶搖直上九萬里。”再如他在《獨漉篇》中所言:“國恥未雪,何由成名……為君一擊,鵬摶九天。”這些精神內涵都是莊子之“大鵬”所沒有的。可以説,莊子所塑造的強調“知”的超越的大鵬,已被李白改造為有著豪情壯志、遠大抱負的大鵬了。

正因李白所塑造的“大鵬”意象中融合了道家的自由浪漫追求與儒家的剛健進取精神,所以更能引起後世文人的共鳴,故後世多以“鵬舉”“鵬路”“大鵬展翅”“鵬程萬里”指代遠大前程。他們所理解的大鵬,有著建功立業的偉大抱負和昂揚奮發的精神氣質。如向以婉約詞著稱的南宋女詞人李清照也曾在《漁家傲·記夢》中寫下“九萬里風鵬正舉”這樣的豪邁之句。

隨著佛教傳入,人們把梵文裏的金翅鳥譯作大鵬金翅鳥。佛教裏具有五種神通、異常兇狠的神鳥,有了一個本土化的名字。更有趣的是,清代通俗小説《説岳全傳》把岳飛的前世描繪為大鵬鳥,而秦檜則是赤須龍。佛祖怕赤須龍下界後沒人能夠降伏,便派遣專門吃龍的大鵬鳥下界,轉世為岳飛。或許是因為岳飛字鵬舉,於是人們把他與佛教中的大鵬金翅鳥聯繫起來,並進行帶有傳奇色彩的演繹。

特別值得一提的是,毛澤東同志善於將革命豪情融入傳統文化意象之中。他在詩詞中所提到的大鵬,呈現出新的時代氣象。1965年,毛澤東在《念奴嬌·鳥兒問答》中寫道:“鯤鵬展翅,九萬里,翻動扶搖羊角。背負青天朝下看,都是人間城郭。炮火連天,彈痕遍地,嚇倒蓬間雀。怎麼得了,哎呀我要飛躍。”顯然,毛澤東化用了前人,特別是莊子、李白的大鵬意象,不過他筆下的大鵬,展現出一種大無畏的革命豪情,以及指點江山、揮斥方遒的革命氣度。朱德曾賦詩讚曰:“鯤鵬九萬里,直上雲海巔。偉哉大宇宙,壯志充其間。”其中的“壯志”有目共睹。

隨著時代變化,大鵬意象經過多次轉化。經過先民的想像加工,從自然之鳥到部族圖騰,是大鵬的第一次轉化;自西周起,針對儒家崇“文”而將“鳳”道德化,莊子在借鑒前人智慧基礎上,將“大鵬”塑造為超然脫俗、逍遙自在的象徵,這是大鵬的第二次轉化;隋唐以降,以李白為代表的文人主要在融合儒家精神及道家精神基礎上,將“大鵬”塑造為抱負遠大、剛健進取的象徵,這是大鵬的第三次轉化。在某種意義上,春秋戰國時期的“鳳”“鵬”分化體現了儒家思想與道家思想的對立,而隋唐時期大鵬形象的轉化體現了儒家思想與道家思想的統一。

雖然大鵬意象幾經變化,但其中有些特點是一以貫之的,比如對“大”的追求與肯定。但具體而言,在不同階段,又有所不同。在早期圖騰崇拜階段,先民注重的是形體之大,若所謂“背若太山,翼若垂天之雲”;西周以降,儒家注重的是“有鳳來儀”的道德之“大”,莊子重視的是超越“小知”的視域之“大”;隋唐以降,士人和民眾關注的是建功立業的抱負之大。

(作者:張騰宇,繫上海應用技術大學講師)

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123