第一批00後開始植發“顏值經濟”下的男性容貌焦慮

發佈時間:2024-06-21 14:57:49 | 來源:中國網心理中國 | 作者:沈坤彧剛過去的這個週日,不僅是父親節,也是世界無脫髮日。

兩個節日並存于同一天,它們的關聯性也一目了然。據衛健委近年來發佈的《中國人頭皮健康白皮書》數據顯示,我國現存脫髮人群已經超過2.5億人。這其中,男性脫髮者佔65%。

而衛健委公佈的另一個數據更觸目驚心:在脫髮人群中,30歲前脫髮的比例高達84%,較上一代的脫髮年齡提前了20年。

在代際的更替中,人們的觀念也在發生改變。相比上一輩“聽之任之”的態度,這一代中青年正在向脫髮進行無聲的宣戰。在如今最受男性青睞的醫美項目中,植發常年穩居第一。

甚至,第一批00後也已被迫或主動地加入了植發的行列。“被迫”者多受脫髮所困,“主動”者則出於追求完美臉型的目的。在各類社交平臺上,他們以一種過來人的口吻介紹自己的植發經歷。

不僅接受植發的客戶群呈現“年輕化”,其他受到男性青睞的醫美項目也出現了同樣的趨勢。在醫美機構裏,一些負責任的醫生還不得不經常勸退一些要做“中年貴婦”最愛的熱瑪吉、超聲炮這類項目的95、00後男性顧客。

業內人士告訴新聞晨報·週到記者,這種過早出現在青年男性群體中的容貌焦慮,一定程度上和“直播經濟”的興起有關。當下,越來越多年輕人做起了視頻博主,不管粉絲多或少都爭相在直播間裏求打賞。他們無時無刻不把自己暴露在公眾面前,接受陌生人的凝視和評判,成功與否很大程度上取決於顏值的高低。

因此,“直播經濟”其實也可以被視為“顏值經濟”的一種延伸。身處時代巨浪的裹挾之下,其實無論男女,也無論年紀和職業,都難逃各種形式的容貌焦慮。這種焦慮的根源,其實在於對自我價值的不確信。

這個看臉的年代

把碼農們都“逼”去植發了

“在我們這個行當裏有一種説法:你頭髮的多少就代表了你在行業裏邊的資深程度。”北京人張先森(化名)對記者説,“它們之間呈反比關係。”

40+的張先森是一名大廠程式員,從事前端開發。他常年平均下班時間為0點左右,回家、洗漱、有時再加夜宵,一通操作後上床已近2點。3年前,當他來到專業機構檢測時,發現自己的脫髮程度已接近4級(最高7級),“我的前額呈m型脫髮,加上頭頂的脫髮,就是m加o了。”

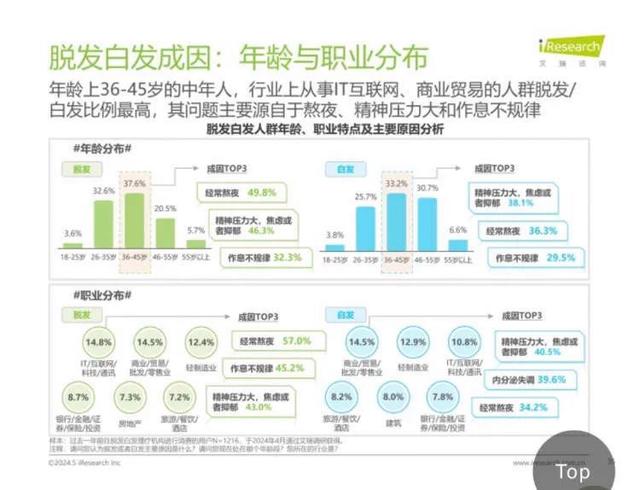

根據艾瑞諮詢發佈的《2024年中國脫髮白髮理療産業洞察報告》,年齡36-45歲的中年人,從事IT網際網路、商業貿易的人群脫髮/白髮比例最高,其問題主要源自熬夜、精神壓力大和作息不規律。

在張先森所在的公司裏,脫髮問題是上至領導層下至剛畢業的00後最熱衷討論的話題之一。張先森説,同事中的植發率達到了20%到30%。而一些剛開始有脫髮跡象的95後和00後,則熱衷於去專業機構進行頭皮護理和藥物治療等干預性治療。“但我們年輕的時候不懂,只知道頭皮出油厲害,有黃色的小結晶。以為多洗頭就行了,因此吃了很大的虧。”

對於植發這件事,張先森原本是抵觸的。“一是怕失敗;二是怕疼。而且給人一種做醫美的感覺,你也知道我們程式員基本不太愛和醫美沾邊。”後來,他身邊有個在政府部門工作的兄弟先去植了。“沒辦法啊,這就是個看臉的年代!”兄弟跟他感嘆,“這下參加政府會議的時候哥們也能抬頭挺胸了!”

聯想到自己的處境,人過四十的張先森瞬間點頭如搗蒜。

“作為‘碼農’,照理説天天跟電腦打交道,社交不多,也沒必要去植發。但是當你到了一定職位,像我在公司屬於中高層了,那參加重要會議的場合就多了,公開發言的機會也多了。這時候你就不再代表自己,而是代表這個公司甚至這個行業了。”

他解釋,“而且你接觸的人層次也不一樣了,那些本來就身處高層的人還一個個都頭髮茂密,生命力無比旺盛。你站在他們邊上,確實會有對比。”

這個看臉的年代,終於把碼農們也“逼”到開始靠醫美整活了。“你一旦有頭髮了,確實就自信了。”他相信,如果自己給別人的第一印象好了,也許就可以帶來更多職業上的機會。

疫情期間客戶量達到峰值

“直播經濟”將植發變成一部分人的剛需

一百個脫髮的人就有一百個人生中的“至暗時刻”。

2022年,全球首檔男性脫髮紀錄片《禿然發生》播出。自身飽受脫髮困擾的媒體人何潤鋒在花3個月裏探訪了和自己一樣的脫髮群體後感慨,“有人因為脫髮找不到對象;有人因為脫髮被領導嫌棄;有人因為脫髮遷怒父母;有人因為脫髮想要自殺……”

在關乎男人們頭髮的真相裏,有我們未曾了解得驚恐、憤怒、恐怖、殘酷,也有苦中作樂、重拾自信的艱難,還有絕望、無助的哭喊。

張先森向我們描述了自己在植發前最尷尬的時刻:電梯時刻。

“乘電梯的時候不敢站在前面,因為感覺到後面所有的眼睛都盯著自己的後腦勺。”每到這樣的時刻,他就覺得腦袋一陣涼意。“本來就沒剩多少頭髮了,被這樣一盯感覺更冷了。”他説,很快自己乘電梯就有了心理陰影。如果電梯裏人多,情願再等一台,“反正要儘量站到後面去。”

當他終於下定決心植發的時候,醫生告訴他,發展到將近4級脫髮其實已經有點晚了,但還有的救,再晚一點,他們就無能為力了。儘管知道醫生指的是自己頭皮毛囊的狀態,但他仍然覺得自己聽到了一種對於自身命運的宣判。

由於植發手術都需要提取頭皮本身健康的毛囊植入脫髮的部位,因此存在一定的失敗概率。術前需要十分專業的科學手段甄別毛囊是否健康、且不會在短時間內壞死,還對醫生的手勢提出了很高的要求。何潤鋒在拍攝紀錄片期間遇到過培訓三天就上崗的植發醫生,可見這一行的魚龍混雜。

據了解,國內植發行業是從1997年起步的,這年成立了國內第一所專業毛髮移植中心(原北京鐵路總醫院毛髮移植整形中心)。而中國第一個直營植發連鎖品牌大麥微針植發,創立於2006年。到了2018年,包括公立醫院和民營醫院在內的植發機構數量已經超過1000家。

大麥微針植發執行董事兼副首席執行官崔韶芳向我們介紹,公司從成立後到疫情前,銷售額平穩地保持在每年30%到50%的增長。此後雖然遭遇了三年疫情,但他們統計相關數據後發現:2021年5月,來植發的客戶竟然達到了開業十多年間的一個峰值。

在崔韶芳看來,這在一定程度上説明人們經歷疫情後消費觀發生了改變。此外,也反映出男性容貌焦慮的情緒正變得越來越普遍。

而如果我們稍加留心就會發現,這個時間節點正好和直播産生的興起是符合的。直播産業是一門在疫情時代基於人們出門不便而迅速火爆的産業,這項産業捧紅了無數普通人,並且激發千萬普通人滿懷熱誠地投入進來。

在直播的世界裏,規則簡單粗暴。高顏值就是可以獲得更多的關注和更多的禮物與打賞,而後期帶貨則可以帶來更高的經濟收入。因此,個人形象變得前所未有的重要。

光顧植發機構的一個群體,就包括那些出現了脫髮問題的網紅博主和想成為網紅博主的人。“對他們而言,植發是一個剛性需求。”崔韶芳指出,“現在都説‘顏值經濟’,具體什麼意思?就是將顏值轉化成經濟上的收益。”

00後整頓職場?

不,他們整頓的是自己的髮際線!

當然,在所有接受植發的人群中,網紅畢竟只是一小部分。

但是當下的時代特點決定了:即使不是活在鏡頭中的公眾人物,即使平凡如你我,也不得不時刻接受一種來自他者的凝視和評判,而直播只是將這種凝視變得具象化了。

在傳統社會中,女性是被看的第二性,男性則通過各種媒介和渠道,成為觀看和凝視的第一性。英國學者約翰·伯格寫于1972年的《觀看的方式》一書就提到,人們觀看方式中“理想”的觀賞者通常是男人。

但在2024年的今天,男性和女性的社會分工以及權利差異不斷縮小。當根深蒂固的優越感漸漸消失,越來越多的男性開始感受到自己正在成為“被凝視”的對象。

英國《衛報》曾經披露過一份數據,調查顯示現實中男性對於身材的焦慮其實更甚于女性。超過80%的男性擔心自己的身材走樣,而有這種擔心的女性為75%。曾經被視為專屬於女性的“容貌焦慮”,如今已經蔓延于男性群體。

在統計了近半年的到診人數後大麥方面發現,半年內25歲~30歲的植發客戶有3000多例,30歲~35歲在4000多例,35歲~40歲則為2900例。而隨著時間的推移,已經有第一批00後走進了這裡,決定通過植發拯救自己的人生。

“哈嘍,00後第二次植發的第3天。我這次屬於補種,補第一次種時有缺陷的、稀疏的部位……相比第一次,沒有那麼疼痛了,腫也消得快,第二天已經消了60%。”00後博主“大橙子”在視頻裏分享自己的植發體驗,到第40天的時候,他宣佈自己的頭髮進入了脫落期,“期待3到4個月後,就能進入生長期。”

在小紅書等社交平臺上,這類視頻並不少見。00後們紛紛曬出了自己日益稀疏的後腦勺和後退的髮際線,大家彼此鼓勵打氣一起接受植發。他們自我調侃:“00後整頓職場?不,他們整頓的是自己的髮際線!”

“目前來看,25歲到40歲之間的年齡段接受植發的人是最多的。”崔韶芳説,

“這裡面就涉及到一個男人一生中最重要的兩件事:成家和立業。我們業內有一種説法:頭髮就是男人的第二張名片。”

頭髮和名片,兩件看似不相干的兩樣事物,雙雙指向了同一個源頭:自信。就像《禿然發生》裏某一集,29歲青年張建宏一直幻想,等自己重新長出了頭髮,就能俘獲心儀對象的心。但讓他飽受打擊的是,自己在植發成功後還是遭遇了感情的挫折。

這也引發了作為觀眾的我們進一步的思考:男性的自信究竟來源於哪?應該來源於哪?復旦大學附屬華山醫院皮膚科主治醫師倪春雅告訴我們,以她接觸的男性植發群體和接受皮膚護理類項目群體而言,其實到了某個年齡以後做這些改善的意願反而不迫切了。

“不是説年齡越大越要做,男人到了一定年紀,他們從自己的事業上更能獲得成就感,這種成就感更容易讓他們産生自信。”

男性容貌焦慮的根源是什麼?

什麼才是男性最好的“醫美”?

在華山醫院皮膚科,接受輕醫美項目的男女比例為1比9。倪春雅表示,雖然男性求美者的比例比女性低不少,但他們往往更舍得花錢。“我們經常遇到這樣的男性,他們一旦決定做,就做得更徹底。他們什麼項目都做,比如打肉毒素除皺針,定期做光子嫩膚保養,包括超聲炮、熱瑪吉這些。只要市面上有的,全部都會嘗試。而且相對來説,他們覺得自己的皮膚更耐操,因此做這些項目的頻率會比女性更高。”

相關數據顯示,從2019年到2021年,醫美類APP的男性用戶數量佔比從17.4%上升到35.7%。而在消費能力上,男性醫美消費者的平均客單價為7025元,是女性的2.75倍,這也印證了倪春雅的觀察。

此外她還發現,近年來男性求美者出現了和女性求美者相同的年輕化趨勢。“20歲剛出頭的男孩子,就來諮詢,想打肉毒素除皺針。還會嫌自己法令紋深,臉部輪廓下垂,想做熱瑪吉。”很多時候,這些年輕人會被勸退,“我們會比較客觀地根據他的狀態來判斷,而不會亂推薦。20多歲的年輕人,我覺得不用做這種提升項目的,什麼超聲炮、熱瑪吉,根本沒必要的。”

在她看來,年輕男性過早出現的容貌焦慮和自己剛踏入社會,還沒有找到立足之本有關。因此,他們急需通過外在的優勢獲得自信。根據《基層女性》一書中的解釋,

“容貌焦慮本質上是對生存資源、生存能力的焦慮,是對自身價值不確定的焦慮。”

這句話不僅適用於女性,也同樣適用於男性。

但有時候,這種急切體驗的背後也藏著一種無奈。“比如説他本身就是一個美膚領域的博主,那麼他肯定希望可以把所有項目都體驗一遍,這樣自己的結論就會顯得更有説服力。”倪春雅分析,“而且他在鏡頭裏也需要保持一個比較良好的狀態,視頻博主的形象管理很重要,那麼粉絲和流量自然就來了。”

對於男性而言什麼才是最好的“醫美”?來自上海九院整復外科的主治醫師高博聞輸出了自己的一套“直男”觀點。“對於男生而言更重要的是自己的學識,氣質對男生更優於本身的長相;同樣重要的是身體健康,男生應該多去健身房,運動和抗衰是息息相關的;第三點就是衣著,應該對衣著搭配和顏色稍微懂經一些,凸顯男人的氣質。”

“最後才是醫美,其實真正需要做醫美的男性比例並不高,除非真的有缺陷,而這部分人其實很少……”(新聞晨報記者沈坤彧)

心理觀察 | 冷親密:愛一個人越來越難了嗎?2024-07-02

心理聊吧 | 當你疲憊不堪時,可能正陷入精神內耗2024-07-01

專家詳解暑假青少年心理問題 安排太滿當心厭學情緒爆發2024-07-01

"社會情感"學習玩具,如何守護兒童心理健康成長?2024-07-01

未來如何生活——心理學醫學哲學界學者跨學科研討助力健康中國2024-07-01

第74集團軍某旅:心理服務科學有效,練兵備戰動力十足2024-07-01