心理諮詢室 | 高中女教師對抗孤獨與焦慮的旅程

發佈時間:2024-06-25 08:40:00 | 來源:中國網心理中國 | 作者:李月鳳小麗,29歲,一位高中教師,近期被醫院診斷為重度焦慮。

醫生建議她在服用藥物的同時接受心理諮詢。

在諮詢過程中,小麗坦言:“我不明白為何會這樣,儘管身邊有家人、親戚、同事和朋友,我卻總感覺孤單。面對問題時,我會陷入一種持久的孤獨狀態,這種狀態有時長時間不會緩解。我做事無法集中精神,休息時也感到不安,整日心煩意亂,睡眠品質差,甚至常常無緣無故地想要發怒。我真的非常難受,實在無法承受才來尋求諮詢。尤其是最近,我偶爾會有傷害他人的衝動,考慮到我的工作需要與學生頻繁互動,我擔心有一天我失控了可能會傷害到孩子們。前幾天,我在醫院拿了藥,並查閱了許多資料,意識到只有結合心理諮詢,我的治療才能取得效果。我還這麼年輕,不想終生依賴藥物……”

諮詢師詢問:“那麼你來諮詢的目的是什麼?”

小麗回答:“我不想這麼孤獨,也不想總是這麼焦慮,我希望能夠克服它們。”

諮詢師:“孤獨與焦慮的成因因人而異,但它們通常有一個共同點,那就是與外界缺乏良好的聯繫。你願意多分享一些嗎?”

內心感到無依無靠

經過深入了解,諮詢師得知小麗的父母已退休,退休金頗為豐厚。退休的父親仍在工作,妹妹也已經就業,家庭經濟狀況在當地算是上等。小麗工作的城市離老家並不遠,基本上每月能回家一次,但她卻很少回去。

小麗表示:“回家我也不知道能做什麼。我妹妹有了男朋友,大多數時間都和他一起,很少回家。我爸爸經常不在家,我媽媽整天只會抱怨自己的生活多麼悲慘。從小到現在,我總覺得我們家的氛圍很差,家對我來説總是灰暗和陰冷的,我真的很害怕回去。當我遇到困難時,儘管有朋友,但他們也忙於自己的工作和問題;理應得到家人的支援,我卻總是獨自一人承擔……”

諮詢師詢問:“你的父母知道你的這些感受嗎?”

小麗:“他們肯定不知道,我也不願意説。”

諮詢師繼續説道:“你有沒有考慮過讓他們了解並理解你的感受?”

小麗:“有用嗎?”

諮詢師:“也許沒有用,但焦慮的一個原因是——只是想而不去行動。另外,孤獨感是因為沒有與他人建立聯繫。我們可以做的是,在不傷害他人的前提下,將內心的想法、感受或需求表達出來。即使對方一開始不理解或無法滿足我們的期望,至少你主動表達了,你採取了行動,這樣就不會感到壓抑。對於這種積極的行為,無論對方是否有反饋,只要你展現出想要建立情感聯繫的意願,即使對方的回應不盡人意,但當你表達了內心的想法,也能減少孤獨感。在人際關係中,重要的是,雖然我們無法改變他人,但我們可以盡力做好自己能做的。”

小麗:“嗯,你説得對,我確實從未主動與他們溝通,我也有責任。我從未想過,即使表達了也許無法改變什麼,但至少可以減輕壓抑。我會找機會與他們溝通試試。”

用焦慮“緩解”不安與孤獨感

小麗在諮詢中曾提到:“我的工作雖然繁忙,壓力巨大,每天需要處理很多事情,但我感覺現在的生活除了焦慮,似乎沒有其他事情可以做。我無法靜下心來好好工作,工作效率很低。這種焦慮的狀態似乎已經成為我生活的一部分,雖然我非常厭惡這種狀態,但除此之外,我都不知道我還能做什麼。”

諮詢師問:“聽起來你的生活狀態很焦慮,你也不喜歡這樣的狀態。那麼,你能描述一下你現在的狀態嗎?”

小麗:“我現在很著急,不知道什麼時候能好。總是這麼焦慮,還得服藥,不知道什麼時候能治愈。我還這麼年輕,不能一輩子都依賴藥物。”

諮詢師:“我聽到了你的擔憂。我們是否可以稍作等待,放慢腳步,感受一下現在?我所説的現在,是指今天,這一刻,我們兩個人在一起的這個時刻。”

小麗:“現在感覺還不錯。”

諮詢師:“你能多説説你的感受嗎?”

小麗:“現在你願意聽我説話,我也願意和你交談,我覺得很安全。”

諮詢師:“太好了,其實你也能感受到安全感。”

小麗:“上次你建議我和父母溝通,我嘗試了幾次,每次得到的反饋都比上一次好。雖然第一次溝通並不順利,但我總結了原因,再次嘗試後,經過幾次與父母分別溝通,他們確實有所改變。我父親也表達了以前對我的忽視,我母親甚至當面向我道歉,並給了我很多解釋,這讓我釋懷了許多。我非常感激你鼓勵我在安全的範圍內表達自己!此外,經過一段時間的諮詢,我了解到自己的孤獨和焦慮與家庭和成長經歷有關,而男友的不忠誠也是我感到不安全、産生重度焦慮的重要原因。以前我一直不願承認他的不可靠,總是為他找藉口。現在,我必須承認,他就是在我本就不健全的人格基礎上,壓垮我的最後一根稻草。我既沒有能力經營好這段關係,也沒有勇氣結束它,最終只能用焦慮來緩解內心的不安和孤獨感。”

我們都知道,一個在情感上得不到滿足、缺乏安全感和信任感的人,卻不得不提前透支自己的情感去給予和付出,這樣的人即使身體和年齡已經成熟,心理上卻停滯不前,內心感到無依無靠。當生活中出現難題,如工作壓力、人際關係,尤其是感情問題時,就會陷入緊張、焦慮、不安的狀態。

因此,那些容易焦慮的人,在無法獲得高品質的人際關係後,總感覺背後無依無靠。在他們焦慮的背後,似乎隱約地在表達:“我什麼都沒有,什麼也靠不上,只能用焦慮來緩解一個人的不安感,甚至是孤獨感。”實際上,焦慮本身並無對錯,它只是內在情緒的一種表現,用來提醒我們:我的生活中出現了哪些問題?有哪些關係需要處理?是不是生活節奏讓我感到失控?是不是因為感到孤獨才會引起這樣的情緒?等等。

面對焦慮,我們需要做的是:看見焦慮,接納焦慮,不是去打敗它,而是去理解它,同時學會與焦慮共存,並從中發現焦慮背後的“另一個”自己。看到現實生活中的缺失,並採取行動去解決關係中的難題,這本身也是成長的一個機會。(李月鳳/悅心田心理諮詢服務有限公司 中國網心理中國特約《心理與健康》雜誌供稿 網址:http://psy.china.com.cn/)

家庭諮詢室 | 經常學到深夜 努力了卻學不好的孩子2024-09-13

心理學實驗 | 印刻現象:孩子跟誰親,誰説了算?2024-09-12

關注青春期的煩惱:不要“以愛之名”過度管控孩子2024-09-12

明明是好事,為什麼會有人會覺得“我不配”?2024-09-12

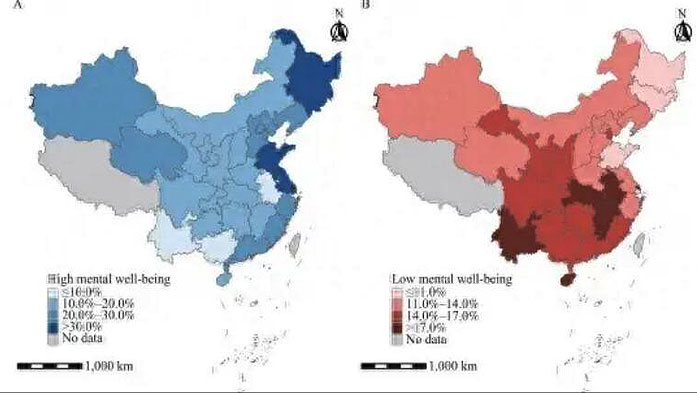

中國青少年心理健康地圖:西部地區問題突出 獨生子女心理更健康2024-09-12

電話那頭的陌生人:心理援助熱線“成長記”2024-09-11