心理療愈錦囊丨這堂被大家忌諱的課,該不該補上?

發佈時間:2024-04-17 10:29:31 | 來源:中國網心理中國 | 作者:辛理在傳統中華文化中,“死”仿佛向來是個“違禁詞”:比如帶“4”的號碼總被剩下;短視頻裏出現死者,彈幕齊刷刷“無意冒犯、厄運退散”;大過年説“死”字,會被長輩批評……中國人為什麼忌諱談“死”?死亡究竟意味著什麼?“死亡教育”這堂課,我們該不該補上?

國家二級心理諮詢師王曉霆表示,死亡對每個人來説,都是一堂必修課。“死亡教育”其實也是“生命教育”,如果缺乏對死亡的理解和對生命的敬畏,將是最可怕的沉淪。

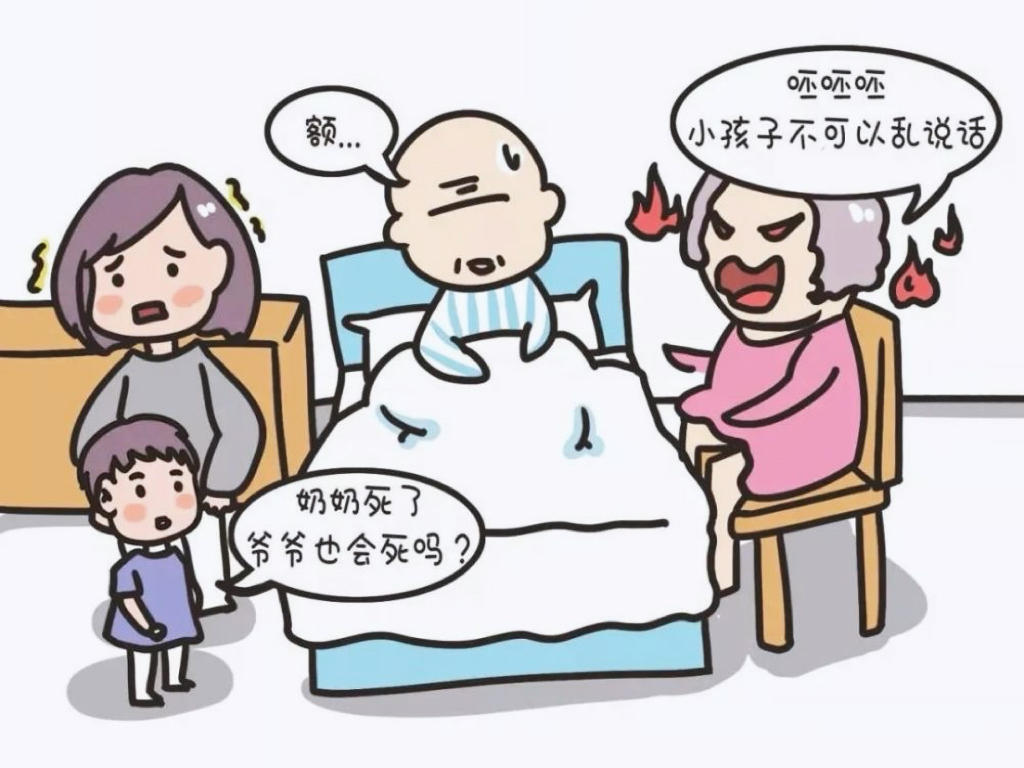

家長會下意識地在孩子面前閉口不談“死”,以為這樣能把“恐怖”“災難”“厄運”等隔離在孩子的世界之外。殊不知,只有當一個人能夠坦然面對和討論“死亡”,他的生命才會更有品質。這也就是為什麼那些“絕處逢生”“大難不死”的人,往往能更熱情、更坦然地去生活。

著名心理學家維克多·弗蘭克爾是奧斯維辛集中營倖存者之一,他在《活出生命的意義》這本書裏,描述了在集中營裏眼看著親人死於毒氣室,自己遭受身心折磨,仍然嚮往著自由的經歷。弗蘭克爾在煉獄般的惡劣條件下,憑著“向死而生”的信念和頑強的毅力生存了下來。他將自己的經驗和學術結合,替人們找到絕處再生的意義。他的一生對生命充滿極大的熱情——67歲開始學習駕駛飛機,並拿到了飛機駕照;80歲成功登上了阿爾卑斯山。

王曉霆提出,按照弗蘭克爾的“意義療法”,可以嘗試通過三種方式來發現生命的意義:

(一)設定人生目標併為此努力。這個目標不是父母或他人設定的,而是自己設定的。哪怕只是實現一個小小的不起眼的目標,也能讓人精神振奮和充滿自信。

(二)體驗痛苦的承受能力。生命是無常的,我們不可能回避痛苦的體驗。當我們提升了對痛苦的耐受性,就更容易在看似毫無希望的、無可改變的境地中,找到生命的意義,從而堅強地活下來。

(三)體驗生命的多樣性。譬如:養育一隻寵物,陪伴它、呵護它,直至死亡後送走它。愛是直達人心的唯一途徑,通過愛,我們才能看到其他生命的本質特徵,繼而認識到自身的所能。

那麼,此時此刻讀到這篇文字的你,是否也曾思考過,既然生命有限,怎樣才算過好這一生呢?(上觀新聞 上海黃浦)

親密關係丨和父母疏離的人,婚姻常遇到哪些問題2024-04-19

打破“孤島效應” 浙江嘉興開創區域心理健康教育新格局2024-04-19

71歲保潔被辭退後輕生:守護老年人群體 莫讓心理問題扼殺"夕陽紅"2024-04-19

清華大學成立心理與認知科學系 兩大研究方向建設心理學學科2024-04-19

心理觀察 | 當年輕人愛上“淡人” 內心充滿秩序感2024-04-19

山東兒童青少年心理康復示範基地:探索安全規範的預防保健模式2024-04-18