心理百科|孩子患上心理疾病,父母不要逃避,應該這樣做

發佈時間:2024-03-14 14:39:38 | 來源:中國網心理中國 | 作者:宋崇升上初中的小A第一次來抑鬱症門診是媽媽陪著的。應小A的要求,問診的過程是先讓媽媽在診室外等著,小A説完病史,再讓媽媽進來單獨補充。孩子在講述自己的問題時非常坦然,很自然地進出診室、完成檢查。而她的母親卻不能接受,非常不解自己的孩子每天除了學習什麼都不幹,衣食無憂的,怎麼會抑鬱?當問到爸爸是否需要過來補充內容時,小A的媽媽直言:“來這他嫌丟人,開車把我們送到醫院門口就走了。”

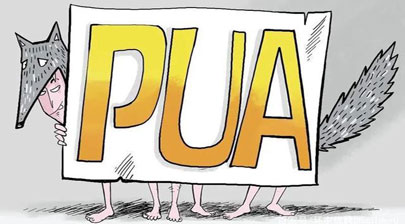

這樣的情況在門診十分常見:小孩子往往能夠坦然地看病,父母或其他長輩卻別彆扭扭,覺得踏進了精神專科醫院就有無數雙眼睛盯著自己,既尷尬又丟臉。很多孩子抑鬱後,都是自己主動和父母説要來看精神科門診,父母這才發現孩子有些異樣。無法識別孩子的心理問題甚至抗拒去醫院,其根本在於對心理疾病認識不足且對精神心理問題、精神病院抱有恥感。

精神疾病被污名化,是個長期存在的問題。説到精神疾病,很多人聯想到的就是“瘋子”,表現為各種紊亂荒謬的言語,離奇怪誕的行為。但其實,這些一般只是重性精神疾病的症狀,而重性精神病也只是精神障礙中的一部分。更多的患者是內心煩惱痛苦,言行上卻和常人無異。當下的精神衛生專科醫院不僅服務於重性精神疾病患者,也服務於有其他心理障礙或心理問題的群體,比如焦慮抑鬱、失眠,或有婚姻情感煩惱的來訪者。很多人對精神疾病的認識,並沒有與時俱進,對精神病人、精神病院的刻板印象和歧視偏見依然嚴重。我們在臨床上不止一次聽到患者或家屬對看病有抵觸,“要不是沒辦法,誰來這種破地方!”

出於這種偏見,許多家長對心理疾病有著強烈病恥感,抗拒接受孩子患有心理疾病的真相,甚至自我欺騙,將孩子的抑鬱焦慮、情緒不穩合理化為“青春期叛逆”“玻璃心”,或者“犯懶,逃避學業”等。有的家長由於不願面對孩子的精神問題,反覆尋找所謂的病因而耽誤治療。比如一對父母認為孩子情緒不好是因為兩年前表白一個同學被拒絕了,繼而勸導孩子如何處理早戀的問題。其實,即使找到抑鬱焦慮所謂的誘發因素,對此時此刻解決問題並無太大的意義。就像失火之後,當務之急是滅火,而不是尋找縱火者。

因家長的病恥感而耽誤孩子治療的悲劇非常多見。曾有家長不情不願地帶孩子來就診,才從醫生口中得知孩子有自殺想法,他們仍不上心,以為就是一時想不開。直到讓孩子住院後,醫生給家長拍了幾張孩子手臂大腿上幾十條刀割傷痕,患者家屬才驚覺孩子是真的病了,那一刻才掩面哭泣,自責不已。有的家長對精神科藥物也有很大誤解,認為吃藥會讓人變傻,於是拒絕給孩子服藥,想著尋找別的“捷徑”,如給孩子換個環境、出去旅遊放鬆或者找人給做心理疏導等。最後耽誤了很多時間,解決不了問題,甚至讓病情加重。

家長對孩子精神問題的輕視還會干預醫生的治療,妨礙孩子的康復。比如我們常常看到這樣的情景:孩子病情嚴重明明需要住院,家長首先想到的卻是住院就不能上學,會影響學習成績,為此予以拒絕。有的即使住院了,也希望孩子把書本帶進病房。一些自以為是的家長,看到孩子服藥後有睏倦思睡的副作用,覺得影響了聽課或寫作業,會擅自讓孩子減藥、停藥。這些家長不明白,如果抑鬱焦慮得不到真正緩解,孩子的心理功能是無力支撐他完成學業的。就像一個受傷的運動員,在康復之前,是無法完成日常訓練的。

好在現在很多中學生、大學生的心理健康素養較高,就像能夠接受感冒發燒一樣,坦然接受自己患有心理疾病。他們大多不抗拒去精神衛生專科醫院,不拒絕醫生的診斷,治療的依從性也很好,這令人非常欣慰。在這一點上,反倒是一些家長真的需要更新觀念、轉變看法,要明白這種疾病雖然稱作心理疾病,似乎是心理脆弱造成的,但本質上是大腦病了,接受專業的治療就是最好的辦法。如果有了這樣的認識,家長就不會誤解生病的孩子,也不會耽誤他們的治療。那些開明的家長,由於理解和支援孩子就診,會積極配合醫生的治療計劃,最後的療效往往較好。

如果孩子患上精神心理障礙,父母最該做的就是配合醫生的診療方案,此外,要多給予孩子理解、關心、支援和陪伴。在居家治療和康復上,適當帶孩子去做一些有利於心理健康的活動,如曬太陽、散步、做些力所能及的家務,和外界保持必要的聯繫等;協助孩子作息規律,讓他們不熬夜,維持生物節律的穩定;還有就是督促孩子按時按量服藥,定期去門診復查。只要堅持下來,孩子的心理狀態大部分能日趨改善,恢復健康。(生命時報 北京回龍觀醫院精神科副主任醫師 宋崇升)

心理百科|孩子患上心理疾病,父母不要逃避,應該這樣做2024-03-14

2024年政府工作報告提出“加強學生心理健康教育”2024-03-14

春天人們為何容易情緒紊亂?醫生提示關注女性等特定人群情緒變化2024-03-14

華東師大《愛情心理學》課程涉嫌“物化女性”?已更換任課教師2024-03-14

心理諮詢室 | 一言不合就威脅,原來是認知需升級2024-03-14

親密關係 | 真實表達,找回一個可以自由呼吸的家2024-03-15