兩會聚焦丨如何為青少年心理健康“護航”?

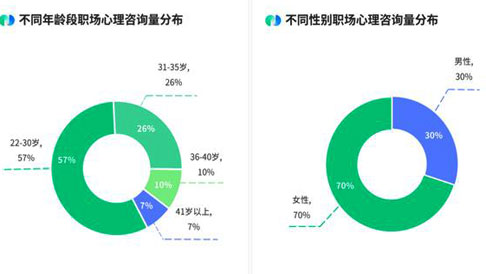

發佈時間:2024-03-11 13:54:39 | 來源:中國網心理中國 | 作者:張利娟中國科學院心理研究所、社會科學文獻出版社聯合發佈的《2022年青少年心理健康狀況調查報告》顯示,青少年群體有14.8%存在不同程度的抑鬱風險,比例高於成年群體,並呈現“低齡化”發展趨勢。人民日報健康客戶端發佈的《2022年國民抑鬱症藍皮書》中顯示,18歲以下的抑鬱症患者佔總人數的30%,其中50%的抑鬱症患者為在校學生。

青少年因抑鬱症問題引發的自殘、輕生、服用安眠藥、心理科諮詢案例也日趨增多。引發青少年心理問題的原因有哪些?如何應對他們在心理健康方面遇到的“老問題”和“新問題”?在今年的全國兩會上,代表委員就此紛紛建言獻策。

青少年心理健康問題不容小視

在嘉興市兒童青少年心理健康服務總站,學生們在老師的帶領下通過沙盤遊戲的方式進行心理分析。

心理健康是青少年健康的重要組成部分。隨著我國經濟社會快速發展,青少年成長環境不斷變化,迭加新冠疫情影響,他們的心理行為問題發生率和精神障礙患病率逐漸上升。

為更深入了解青少年的心理健康狀況,全國政協委員、廣東技術師範大學副校長許玲深入調研發現,當前,在青少年心理健康問題上,家——校——社協同育人機制尚不健全,未能形成合力。教育、衛生、民政、公安、社區等部門的協調聯動不夠,在政策引領、資源整合、成效監督等多方面仍有可完善空間。

許玲指出,學校普遍重應試教育、成才教育,輕課外教育、素質教育,學生體育活動不夠,勞動教育幾乎為零,導致學生容易陷入“自我、孤獨、焦慮、抑鬱”的桎梏。加之專職心理教師配備不足,教師對學生心理危機識別能力較弱,危機干預的勝任力不足,難以及時發現與化解學生心理癥結。此外,不少家長一味追求孩子的學習成績,教育方法簡單粗暴、教育目標急功近利、父母焦慮傳遞等導致親子矛盾,衝突升級以至自殺性事件頻發。

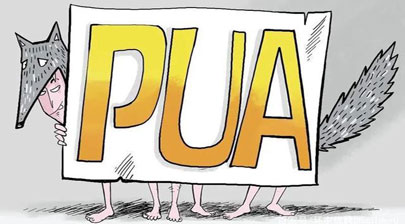

“社會尚未形成有效支援青少年健康成長的強大助力。”許玲説,基層機構專業人員和資源匱乏,心理衛生服務水準亟需提升。特別是一些網路遊戲、影視、動漫、書籍等文化産品中充滿暴力、色情、負面、低俗等有害資訊,誤導學生出現犯罪、自傷、自殺等行為。

在全國政協委員、全國工商聯常委丁佐宏看來,青少年課業負擔重、網際網路的危害、父母焦慮的傳導、抑鬱症診斷治療擴大化等都是引發青少年心理問題的原因。

“截止2023年6月,我國未成年網民規模達1.91億。青少年通過網際網路會接觸到不良資訊,産生錯誤認知;網路騷擾、網路暴力等現象也催生了抑鬱問題的産生。”丁佐宏分析道。

目前,我國心理健康諮詢行業準入門檻低,不少所謂的兒童心理諮詢師專業水準並不高,“青少年抑鬱症診療存在擴大化現象。”丁佐宏説,再加上一些商業類心理輔導機構魚龍混雜,提供的心理諮詢服務不僅沒有效果,反而可能加劇青少年的心理問題。

“首先是物質生活的進步與青少年精神生活的成長之間的不協調;其次是人工智慧時代社會生活方式深刻變革,特別網際網路、移動終端、智慧手機更加普及、便捷,學生置身於網路虛擬世界的時間越長,現實生活的溝通交際時間越來越少。”全國政協委員、北京師範大學教授、國家高端智庫教育國情調查中心主任張志勇補充道。

家校社合力守護學生心理健康

在南寧市西鄉塘區未成年人心理健康輔導站,老師和學生在心理輔導活動中交流。

為青少年心理健康構築起更全面、牢固的防護網,需要家校社協同推進、共同發力。

許玲建議,加強政府統籌、部門協同,構建完善各級各部門協同育人工作機制和機構。如在醫學和教育類院校普遍開設精神醫學、醫學心理學或臨床心理學專業,非醫學類學歷教育後進入社會就業則由政府部門主導、行業協會或專業組織負責執業資格證書考評認證和繼續教育培訓,輸送具有專業背景和勝任力的複合型人才。

學校是青少年生活學習的主要場所,許玲建議,發揮學校教書育人的主陣地作用,回歸教育初心、教育本質,全面掌握學生的思想情緒、學業狀況、行為表現和身心發展等情況,加強與家庭的常態化密切聯繫。

青少年的心理健康教育不是僅依靠學校就能完成的,許玲指出,要提升家庭科學養育能力水準。建立家長諮詢平臺和線上學習平臺,及時提供有效的心理健康相關資訊和宣教視頻,幫助家長掌握不同年齡段孩子身心發展規律,以及親子溝通、交往的方法和技巧等。建立家長支援網路,幫助家長創建互助小組或小型社區支援資源,充分利用多方資源高效運作。辦好學校家長學校和社區家長學校,指導家長掌握正確家庭教育方法,構建和諧的家庭親子關係,從根源減少學生行為情緒問題。

構建社會有效支援的良好生態也是家校社協同的重要一環。許玲建議整合心理衛生資源,推動社區心理衛生組織、精神衛生醫院或相關衛生機構與學校、社區建立技術指導和雙向溝通的工作方式,完善“學校—醫院”快速轉介綠色通道機制,提升心理危機干預的效率;建立心理諮詢師、精神科醫生和社會工作者等專門心理衛生人員隊伍,將心理衛生服務整合到常規醫療資源中,方便家長和兒童青少年就診,提升精神衛生服務可及性。

保護青少年心理健康,張志勇建議,全社會行動起來,建立青少年心理健康學校教育護航機制。一方面,開齊開足開好國家課程。充分發揮體育、美育、勞動教育、文化教育的重要作用,把是否全面貫徹落實德育、美育、體育和勞動教育課程要求,作為中小學辦學水準評價的“一票否決”的剛性指標。另一方面,要健全學校心理健康教育體系。各級黨委政府要限期為中小學配齊心理健康教師,為縣級教研機構配備專職心理健康教育教研員。全面推行全員育人導師制。開齊心理健康教育和生涯規劃課程。

學校是青少年學習的主要陣地,丁佐宏建議,要加強抗壓能力教育,教會青少年對負面情緒的管理。有條件的地方,從幼兒園開始就應該注重對孩子的心理素質的培訓。學校不應以成績為唯一標準去衡量學生,更應關注“人”的成長與發展,包括情感、態度、價值觀、健全的人格等等。

面對孩子的心理健康問題,不少家長存在不認可、不接納的逃避現象。丁佐宏建議,家長應以正確的方式關心關愛青少年,讓孩子感覺到溫暖和支援。學會給孩子減壓,讓青少年的身心壓力能夠放緩。此外,家長要多帶孩子開展戶外、文藝、體育類活動,預防青少年網路沉迷。

圍繞有關青少年心理的社會公共服務建設,丁佐宏認為,一要提升商業類心理諮詢輔導機構的準入門檻,防止魚龍混雜,濫竽充數;二要建立心理健康教育督導評價機制,由教育部門負責督導區域內學校開展心理健康測評;三要依託高校心理學智庫,整合專業機構資源,開展面向心理測評教師和管理人員的專業能力培訓,以公益服務形式開展心理健康科普進學校、進社區活動。

“謹防安眠藥等相關藥品的濫用。”丁佐宏強調,無論是學校還是家庭,都不應把使用藥物後改變孩子有害身心健康的行為,作為衡量藥物方案效果的唯一標準;此外,嚴格相關法律規定,目前國家列管的精神類藥品,必須由醫生根據患者病情開具處方才能購買。對於二手交易平臺、網購精神類藥物等違規操作加強管制。(《中國報道》記者張利娟)

職場人心理健康報告:超六成受訪者期望企業提供心理健康類福利2024-03-15

心理百科|高品質溝通“321”法:有效避免誤會 解決衝突2024-03-15

心理百科|孩子患上心理疾病,父母不要逃避,應該這樣做2024-03-14

2024年政府工作報告提出“加強學生心理健康教育”2024-03-14

春天人們為何容易情緒紊亂?醫生提示關注女性等特定人群情緒變化2024-03-14

華東師大《愛情心理學》課程涉嫌“物化女性”?已更換任課教師2024-03-14