撥開青少年兒童內心陰霾 專家們的“心靈處方”值得一看

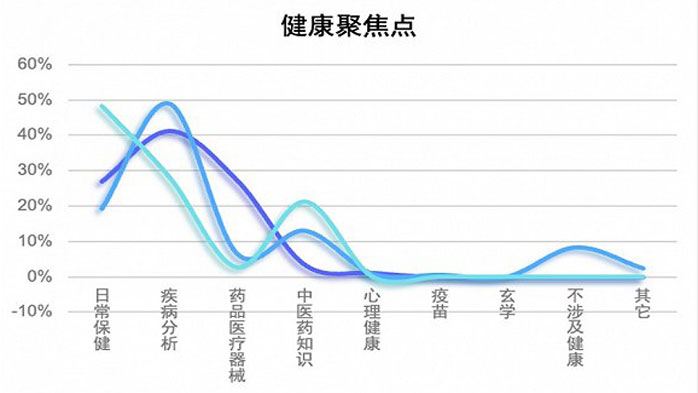

發佈時間:2023-11-14 11:26:24 | 來源:中國網心理中國 | 作者:何方迪據《2022年國民抑鬱症藍皮書》,目前我國患抑鬱症人數超過9500萬,30%是18歲以下青少年,其中50%是在校學生。今年4月,教育部等17部門印發《全面加強和改進新時代學生心理健康工作專項行動計劃(2023—2025年)》,將加強學生心理健康工作上升到國家戰略高度。

如何讓青少年兒童更加幸福快樂?掃除他們的心靈塵埃,還需走入他們的內心。11月12日,2023亞洲教育分論壇——青少年心理健康論壇,教育學專家、心理學專家、臨床醫師、公益人士等齊聚一堂,分享身邊的案例,探討青少年心理健康成因,為推進青少年心理健康服務體系建設、促進青少年心理健康發展建言獻策。

青少年心理健康圓桌論壇

剖析

青少年兒童心理問題嚴峻

學業壓力是主因

臨床心理學博士、大儒心理創始人、執業精神科醫師徐凱文説,接診時,很多孩子向他袒露心聲,稱被網際網路太多負面資訊干擾,導致思想、情緒、舉動易出現極端情況。“這是一種精神污染。另外來自家長對學業的過高期待,加上競爭激烈的升學環境,壓力持續傳導給孩子,導致心理健康狀況惡化。”

“你只需要好好讀書,其他什麼都不用管。”在北京師範大學心理健康研究所所長邊玉芳教授看來,這句耳熟能詳的話暴露了當前教育存在的問題,“為什麼我們今天的孩子不愁吃、不愁穿,物質條件豐富,但依然不快樂、不幸福呢?”邊玉芳提到,很多孩子週一至週五,滿滿噹噹上完一天課,下午放學,吃過晚飯後寫作業到晚上10點11點甚至更晚,週末也沉浸在補習班裏。“孩子無法活出快樂幸福的模樣。”

首都醫科大學附屬安定醫院兒童精神醫學首席專家、中殘聯副主席鄭毅提到一個現象:社交孤立。我們小時候在外面和小夥伴玩耍,現在的孩子全在家學習,接受各種教育,院子裏靜悄悄的。“事實上玩的過程中非常有利於孩子心理健康的素養培養,比如規則,在你追我打中建立規則,和同伴協同配合,共同完成某個遊戲。現在是人人爭第一,拿不了第一怎麼辦?精神就容易崩潰。”

國務院發展研究中心研究員、第十四屆全國政協委員李蘭表示,近些年經濟社會結構的快速變化和社會轉型,某種程度上增大了民眾心理壓力,給當前家庭環境帶來了挑戰和變化。李蘭歸納為五點,家庭規模持續縮小、家庭結構日漸離散、家庭養育負擔增大、家庭文化受到衝擊、與家庭有關的社會問題不斷增加。“這些變化直接影響到青少年的健康成長和家庭幸福。”

首都醫科大學附屬安定醫院兒童精神醫學首席專家、中殘聯副主席鄭毅正在演講

應對

攜手呵護孩子心理健康

家庭是孩子成長的第一環境

如何維護好青少年的精神健康?鄭毅指出了完善“心理健康服務體系”的必要性,讓學校心理服務平臺、社區心理服務平臺、未成年人心理健康成長輔導中心、社會化心理健康服務機構以及兒童專科醫院共同參與,協同支援,構建強大的保障網路。

成都市青羊區教育局副局長、四川省特級教師陳傑在談到孩子如何從家校社獲得溫暖時表示,“學校不是冰冷的建築,校園環境、活動設計、課程項目、師生關係、生生關係,都可以讓學生更加溫暖和快樂,草堂小學(西區)有孩子親手搭建的溫暖小木屋、泡桐樹小學有孩子們當主角的草地音樂節;對家庭而言,最重要的是情感的雙向奔赴,尤其體現在語言和孩子的互動;對社區而言,成都正在建設暖心驛站,匯聚更多專業人士,提供策略指導,聯動各方力量,作為家庭教育和學校教育的重要補充。”

當孩子與父母之間存在“裂痕”時,重慶市南開中學專職心理教師薛玲玲説,高中生不太願意直接表達自己的情感,這種情況下需要特殊的方式,“我們學校有一門選修課:美食製作,一學期可以學做6道主食,6道小吃,學生每星期為父母親手做一道菜,讓美食扮演關係的粘合劑,表達愛、傳遞愛。”

“孩子存在的問題幾乎全是父母問題,也就是來自家庭教育。”亞洲教育北京論壇副秘書長李曉雲建議家長放下權威,不“以大欺小”對待孩子的教育,準確定位自己的教育職責,和孩子一同成長和進步,用真心、愛心,找到切實可行的解決方案。(封面新聞記者何方迪)

全國學生心理健康工作諮詢委員會組建成立 每學年評估學生心理健康2023-11-16

心理測量 | 什麼樣的人是心理成熟的人?6方面評估你的心理成熟度2023-11-15

“悲秋綜合徵”有科學依據嗎? 這些方法助力快速排解壞情緒2023-11-15

湖南移動加入“12355”青少年服務台心理志願服務隊2023-11-15

國家心理健康和精神衛生防治中心與上海音樂學院合作開展“音樂藝術促進心理健康”項目2023-11-14

“努力推進人人享有心理健康服務”國際交流活動在京舉辦2023-11-14