藍皮書報告 | 2022年青少年心理健康狀況調查報告

發佈時間:2023-08-10 08:40:35 | 來源:中國網心理中國 | 作者:陳祉妍等《2022年青少年心理健康狀況調查報告》:青少年抑鬱風險檢出率略有下降,西部、農村地區青少年心理健康風險較高

中國科學院心理研究所、社會科學文獻出版社聯合發佈了我國第三本心理健康藍皮書,書中專題報告了《2022年青少年心理健康狀況調查報告》,該報告從學術的視角關注和分析了2022年我國青少年的心理健康狀況及其不同方面的影響因素,並基於調查結果就進一步促進中國青少年心理健康提出了相關的對策建議。

青少年時期是一個身心快速發展、面臨多個成長議題的重要階段,在全球範圍內青少年都是心理健康問題的多發人群。青少年的心理健康問題不僅會導致個人痛苦、造成家庭負擔,也會給社會發展帶來潛在的消極影響。亟需開展調查,發現問題,有的放矢地開展心理健康服務工作。

《中國兒童發展綱要(2021-2030年)》和《國務院辦公廳印發“十四五”國民健康規劃的通知》強調要提高兒童、青少年群體的心理健康水準。2020年以來,各級部門也陸續出臺了如“雙減”等有針對性的措施和政策。同時,隨著疫情常態化防控的開展,2022年一段時間內,全國大部分地區的中小學恢復了正常的學習生活。在這樣的背景下,2022年3月至6月,中國科學院心理研究所國民心理健康評估發展中心對我國29個省(自治區、直轄市)3萬多名10-16歲的中小學生進行了調查。

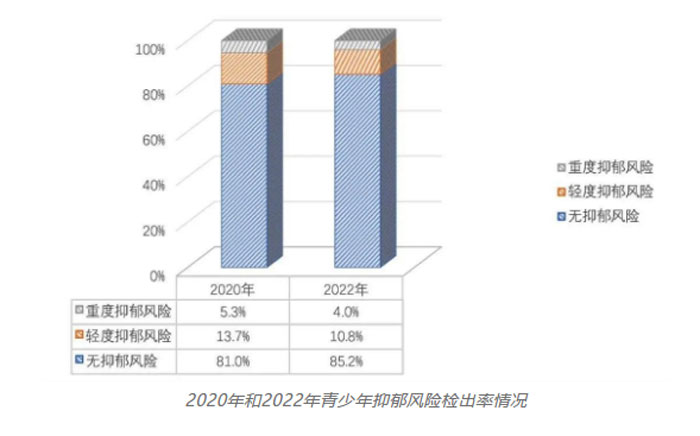

1.青少年抑鬱風險檢出率相較2020年有所下降

抑鬱是青少年最為多見的一種心理健康問題,是自殺的重要風險因素,也會對青少年的認知、社交、學業等多方面發展産生消極影響。報告中顯示,約14.8%的青少年存在不同程度的抑鬱風險,其中4.0%的青少年屬於重度抑鬱風險群體,10.8%的青少年屬於輕度抑鬱風險群體,相比2020年的抑鬱風險檢出率(19.0%)有所下降。

2.西部或農村戶口的青少年心理健康水準總體更低

地區與戶口所在地作為心理健康的遠端環境因素,在報告中也顯示出一些小效應的影響。在控制了家庭的社會經濟地位(父、母的受教育程度和家庭經濟狀況)後,不同地區、不同戶口所在地的青少年的心理健康得分仍存在顯著差異。從地區上看,西部地區青少年的抑鬱、孤獨、手機成癮得分均略高於東部和中部地區的青少年。戶口所在地方面,農村戶口的青少年的抑鬱、孤獨、手機成癮得分均略高於城鎮戶口的青少年。不過這些差異的效應均較小。

3.家庭因素與青少年心理健康密切相關

青少年心理健康工作重要的是防患于未然,要重視一些重要風險因素對中小學生心理健康的影響。報告中指出,住校、父母外出工作這樣缺少父母照顧與陪伴的青少年有更多抑鬱、孤獨、手機成癮問題。家庭關係緊張、父母不和睦的青少年的心理健康風險更高。

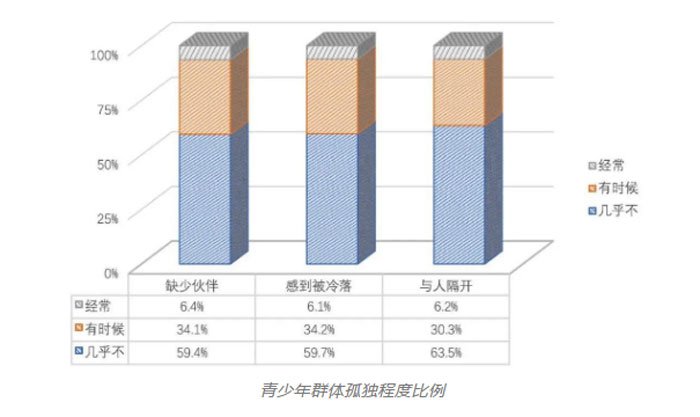

孤獨是衡量心理健康的重要指標,是個體社會關係得不到滿足時産生的負性情緒體驗。總體上四成左右的青少年有時或經常感到缺少夥伴、被冷落或與別人是隔絕的。

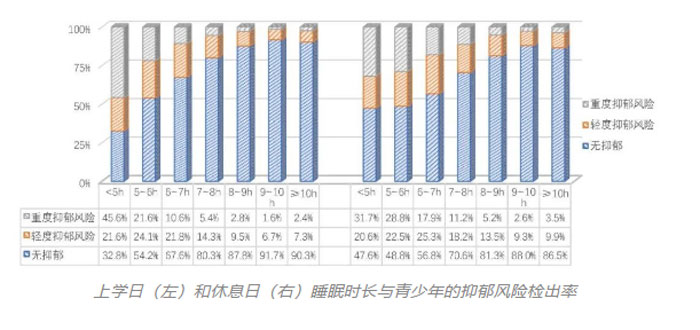

4.充足的運動和睡眠有助於提升青少年的心理健康水準

睡眠和運動與大腦發育和心理健康有著密切的關係。報告顯示,相較于2020年,青少年的睡眠不足狀況有所好轉,但睡眠時長達到教育部倡導的學生睡眠時間的青少年仍是少數,青少年的睡眠狀況仍有待改善。此外,更充足的睡眠和運動量有助於降低青少年的抑鬱、孤獨和手機成癮,也需關注青少年睡眠、運動與心理健康之間的相互影響。

5.部分青少年可能對手機産生心理依賴

當今社會,手機已成為必需品,網際網路的普及也使手機成為青少年獲取資訊、社交、學習、娛樂的重要工具,對手機過度依賴或手機成癮會對青少年的成長與發展帶來許多負面影響。在該報告中,33.4%的青少年不同程度地對“我不能忍受沒有手機”表示同意,這表明這部分青少年可能已對手機産生心理依賴。同時,青少年會花更長的時間在手機上,有超過1/3的青少年可能因使用手機而影響了現實中的學習和任務。

根據調查結果,針對青少年群體的心理健康狀況,報告提出了五點促進青少年心理健康的建議:

(1)進一步完善青少年心理健康篩查和檢測機制。

(2)著力加強西部地區及農村地區青少年的心理健康工作。

(3)加強對高風險群體心理健康的精準預防和干預工作。

(4)進一步保障青少年獲得足夠的睡眠和運動。

(5)倡導青少年健康使用手機,減少手機成癮風險。

(中國科學院心理研究所、社會科學文獻出版社獨家授權刊發 請勿轉載 )

中國大學生心理健康報告:本科生狀況較差 應提高危機應對能力2023-08-11

藍皮書報告 | 中國大學生心理健康狀況調查報告2023-08-11

心理研究 | 正念提升幸福感的科學證據尚不足2023-08-10

心理中國論壇 | 親子心理共成長視角下的家庭教育服務的思索與實踐2023-08-10

孩子厭世卻讓家長“放下” 兒童心理健康諮詢服務市場調查2023-08-10

悅納自己,掃去情緒陰霾,和煩惱説再見!2023-08-10