演講人:錢志熙 演講地點:人民文學出版社網路講座 演講時間:2023年3月

陶淵明像 資料圖片

錢志熙:北京大學中文系教授、博士生導師,“長江學者”特聘教授,兼任中國李白研究會副會長、劉禹錫研究會副會長、中國唐代文學學會常務理事、中國文選學會常務理事、中華詩詞學會副會長兼學術部主任等。著有《陶淵明經緯》《中國詩歌通史·魏晉南北朝卷》《唐詩近體源流》《魏晉南北朝詩歌史述》《魏晉詩歌藝術原論》等。

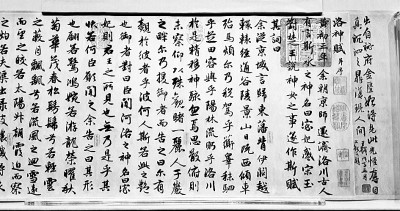

故宮博物院藏趙孟頫行書洛神賦卷(局部)。本報記者 李韻攝

離我們很“遠”的魏晉南北朝詩歌

如果將整個中國古代的文人詩歌發展歷史看作一個有機的、體現了一定發展邏輯的大系統,那麼魏晉南北朝的文人詩還處於中國古典詩歌藝術發展的前期。

我國的詩歌在詩經、楚辭時代,就已擺脫了詩歌藝術的原始狀態,走上了更加藝術化的道路。魏晉南北朝文人詩在漢樂府民歌基礎上發展,又廣泛地吸收了詩、騷的藝術養料,加之這個時期文人思想、精神的成熟,可以説其藝術發展水準已經是相當高的了,尤其是南朝詩歌,是頗為藝術化甚至唯美化的。但是,如果從中國古典詩歌藝術的最高發展階段的藝術形態來看,此期詩歌仍處於整個有機發展的前期,無論從體裁、語言藝術、題材領域還是藝術風格的豐富性來看,這時期的詩歌都給後世的詩歌留下了很大的發展餘地。

我們知道,《詩經》和《楚辭》是我國詩歌最早的兩部經典,其實也代表了先秦詩歌發展的兩個重要階段。《詩經》早于《楚辭》,是西週到春秋的詩歌,《楚辭》是戰國時代的詩歌。這兩種詩歌經典,它們在詩歌發展的歷史上所屬的形態,其實還需要認真研究,兩種詩歌的性質也是有所不同的。漢代的樂府詩並非從《詩經》中直接發展過來,但在形態上卻與《詩經》接近,樂府中的相和歌辭,以前學者認為相當於《詩經》中的風詩,黃節就有《漢魏樂府風箋》這樣的書。古人也認為相和之類的漢樂府屬於風詩。如元代的李孝光為郭茂倩《樂府詩集》作序時就持有這樣的看法。

上述三種詩歌,《詩經》《楚辭》和漢樂府,在魏晉南北朝時期,都已經典化,都對魏晉南北朝文人創作詩歌有影響。但就它的基本體制來説,只有漢樂府詩是魏晉文人詩的母體,也就是説,魏晉文人詩歌是直接從漢樂府中發展過來的。漢樂府是各種體裁都有,但以五言為主。魏晉南北朝的詩歌,也是五言為主,又包括了一些雜言的詩歌。

上述從漢樂府到魏晉南北朝的詩歌,還包括隋代詩歌,明清的一些詩歌評論家把它們叫作“古詩”,比如明代馮惟訥編《古詩紀》、張之象編《古詩類苑》,清代王士禎的《古詩選》、沈德潛的《古詩源》等。這裡的“古詩”是相對唐詩來説的。清代王堯衢就有《古唐詩合解》,即古詩與唐詩合解。對凡唐以前的詩,明清人都稱為古詩。唐代至宋元明清各朝詩人,沿用唐以前的各種古詩體裁包括風格所做的詩歌,有時候也叫“古詩”,或者叫“古體詩”,與唐宋以來發展出來的“近體詩”相對應。唐宋的近體詩,是從齊梁的聲律新體發展而來。其中還有一個音樂的背景,最重要的有東晉南北朝流行的吳聲、西曲,以及北朝後期來自西域等地的燕樂,通常稱隋唐燕樂。近體詩的語言中又吸收了音樂歌詞的語言。所以唐代的近體詩,整體上語言比較淺近一點。而唐代人做的古體詩,不僅體裁使用漢魏六朝的詩體,語言上也是或雅縟或古奧。

現在我們覺得魏晉南北朝的詩歌與唐詩相比有一點隔膜感,或者説整體古奧一點,上述所説就是原因之一。其實明清人把唐以前詩叫“古詩”,也就是承認它們是更古老的詩歌。魏晉南北朝詩歌既然被視為古老的詩歌,比起後來發展起來的唐宋近體詩以及宋詞、元曲,當然與現代讀者隔得更遠一點。不僅對於一般的讀者是這樣,就是對於專門的詩歌史研究來説,也未嘗不是這樣。

我們前面説,明清人把古詩與唐詩分成兩大段。但古詩裏面,也就是從漢樂府到魏晉南北朝的詩歌,其實又有不同的形態與不同的發展階段。就形態來講,主要有兩大類,一是樂府聲歌,一是徒詩之體。樂府裏面,其實又分為在歌樂體制中産生的入樂歌辭和並未真正入樂的文人擬樂府這兩種,後者其實也是徒詩之體,但與最早從樂府中分離出來的徒詩五言體又有所不同。上述這個問題,我一直認為是研究漢魏六朝詩即中古詩的關鍵。

“漢魏風骨”與“齊梁綺靡”

研究魏晉南北朝詩歌,把握其不同的發展階段也是很重要的。從大的階段來説,這一時期的詩歌有三個大階段,即漢魏、晉宋、齊梁。這三個階段也可以代表三種不同的詩歌審美風格,即漢魏體、晉宋体、齊梁體。尤其是其中的漢魏體與齊梁體,差別是巨大的。從初、盛唐的復古派陳子昂、李白,一直到明清的復古派,一種基本的觀點就是標舉漢魏、貶抑齊梁。這可以説是唐以後詩史發展的核心問題。

關於漢魏詩與齊梁詩的不同,歷史的表述與分析,其實是很多的。其中陳子昂的表述,最具經典性,影響也最大。陳子昂《與東方左史修竹篇序》説:

文章道弊,五百年矣。漢魏風骨,晉宋莫傳,然而文獻有可徵者。仆嘗暇時觀齊梁間詩,彩麗競繁,而興寄都絕。

這段話有兩個關鍵詞,一個是風骨,另一個是興寄。漢魏詩是有風骨並且有興寄的,而齊梁間的詩歌則是彩麗競繁,缺乏風骨與興寄。晉宋的這一段,依照陳子昂的原始表述,應該理解為是一個過渡,即風骨漸衰、興寄轉淺而彩麗漸多的時期,也就是説,晉宋体是從漢魏體向齊梁體演變的階段。但是文學史也好,一般的歷史也好,任何概括都是有其片面性的。我們現在強調晉宋体有它們相對漢魏與齊梁的一種獨立時代風格與審美價值。

陳子昂所説的風骨與興寄,是認識漢魏體與齊梁體之不同的關鍵詞。風骨是什麼?興寄是什麼?向來討論得很多,我這裡暫不講這些討論。這裡講一個基本的問題,就是漢魏體以散句為主,劉勰《文心雕龍·明詩》説“古詩”是“觀其結體散文,直而不野,婉轉附物,怊悵切情,實五言之冠冕”。這個“結體散文”正是相對著齊梁體來講的。因為從晉宋以來,詩歌中俳偶幾乎是呈直線上升。但晉宋体還是散句與偶句的結合為多,比如陶淵明的詩。謝靈運偶句更多,但還是有散句成分。甚至謝朓的一部分詩歌,還是沿用晉宋散偶結合的體制的。但齊梁體的主體,卻是對偶的,古人叫俳偶,駢偶。所謂“彩麗競繁”,這就是一個主要的原因。所謂“漢魏風骨”,就是與漢魏的散直之體聯繫在一起;而齊梁的彩麗競繁,就是與齊梁的駢偶聯繫在一起。齊梁有一種文學理論,叫“文筆説”,有韻為文,無韻為筆。詩也是屬於“文”的一體,其突出的表現就是俳偶。所以俳偶也是屬於“文”的範疇的一個觀念。

一般來説,散直的詩歌語言,比較接近於日常口語,而俳偶的語言,則是更趨於一種文學的修辭。因為接近日常語言,所以漢魏詩歌雖離我們的時代遠,卻更容易讀;而齊梁詩歌雖離我們時代近,有時卻反而覺得艱奧。但問題又並非如此簡單。從另一層來看,漢魏詩語言古質,而齊梁詩華麗。古質到艱奧,有時反而難讀;而華麗如果與一種清新相接,卻又富有美感。但齊梁詩歌中能夠華麗而清新者,實在不算太多。倒是漢魏詩,基本上是質樸自然的。漢樂府、建安詩、正始詩這幾種,其實我們閱讀它們時,能欣賞領會的更多。而晉宋詩多酷不入情,齊梁詩多彩麗競繁,真正好的詩歌反而不多。

客觀地説,將中古的詩歌史分為漢魏、齊梁,主要是後來的建構。原始的建構,比如劉勰、鐘嶸的建構,還有唐初修的魏晉南北朝各史書建構,段落更多。我們或許還要重新參考這些原始性的建構。

魏晉南北朝時期,詩歌藝術發展有著明顯的階段性。《詩品序》敘述了建安、太康、永嘉、江左(東晉)、義熙、元嘉等重要階段的詩風特點與代表詩人的貢獻。劉勰《文心雕龍·明詩》則敘述了建安、正始、晉世(西晉)、江左(東晉)、宋初(元嘉)這幾個階段及其代表詩人。他們的這種分段,為後世的魏晉詩史分期奠定了基礎,也為後世的一般文學史分期提供了一個模式,即以王朝的政治演變為外廓,以詩風的時代性變化為內部依據,于中突出傑出的詩家對詩史的貢獻。即便以今天的學術眼光來看,仍不失為比較科學的文學史描述範式。

在魏晉南北朝時期,還存在著重自然與重人工的兩種藝術傾向。就時代來講,建安詩人的寫作,較重於自然之抒發,而南朝詩人的寫作,則人工化傾向明顯。就作家而言,各時代的詩人,也有尚自然與重人工之別,如曹操之於曹植、左思之於陸機、陶淵明之於謝靈運。我們發現,在魏晉南北朝時期,自然派的詩人似乎更容易取得成功,綜觀這段詩史中影響後世巨大的詩人,多有自然派的傾向。甚至鮑照、謝脁這些詩人,若分別將其與同時期的顏延之、永明諸家相比,其較多地顯示自然抒發的傾向也很明顯。所以魏晉南朝詩歌,是以自然派為高。這似乎與我們前面的看法有矛盾,我前面已經談過,魏晉南北朝詩歌相對唐宋詩來看,藝術上還不能説是成熟,其審美的形式還比較簡單,似乎這個時期詩歌的缺陷是在藝術上還不夠成熟;那麼,為何這個時期在藝術形式上追求較多的詩人,其所創造的藝術價值反而不如自然一派的詩人呢?

這個問題是很複雜的。首先,我們應該看到,詩歌藝術價值與詩歌藝術形式之間不成正比。不能説形式發展得越成熟的詩歌,藝術價值也越高。一首節奏很簡單、修辭也很簡單的民歌,因為充分地表達了有價值的感情,比起一首從技巧、形式上看已經比較複雜、高級但感情貧乏的文人詩來,藝術價值還是要高得多。所以從根本上講,詩歌藝術的成功與否,取決於審美形式在表達感情方面有效與無效的問題,而不取決於技巧的多少問題。其實藝術創作中的自然,並非真正哲學意義的自然,只是指藝術態度上呈現出來的相對傾向而言。自然派的詩人,不是不用技巧,而是以情志為主,技巧表達為輔,比較自然地運用當時已經成熟的一些創作方法和語言技巧,所以其審美形式從技術的發展來説相對唐宋詩人更為樸素,但卻是自足的,所以取得藝術上的成功。相對來説,人工派較多地依賴於對偶、聲律、琢句煉字、造境設色諸種技巧,由於其技巧之發展畢竟遠遜於後代,所以反而是不自足的。每個時代詩人在感情上都是自足的、獨特的,所以自足地、有效地表達了其感情的詩人就是成功的。但藝術形式卻是一種歷史形成的東西,是詩人的公共財産,所以有一個發展積累、後來居上的問題。因此,較多地依賴於技巧、形式的詩人,相對而言是容易被否定、淘汰的。不但在魏晉時代是這樣,就是在後來的唐宋時代也未嘗不是這樣。單純做“形式試驗”、嘗試新體裁的詩人,雖然可能為詩人的公共財産作了一份奉獻,但其嘗試往往可能是失敗的。所以當我們研究藝術發展的歷史時,不能不關注這些詩人,但當我們純粹取評判、鑒賞藝術作品的態度時,可以完全忘卻這些詩人。

魏晉南北朝詩歌的價值與意義

中國古代詩歌創作,從總的發展趨勢來看,從魏晉到元明清是越來越普及的,也就是能夠寫詩的人數在比例上越來越大。當然這個普及是就士大夫階層而言的。士大夫階層,從與詩歌創作比較疏遠,到形成創作傳統,到幾乎整個士大夫群體都可納入詩歌作者的範疇,這個過程,就是中國的詩歌發展史。而南北朝、唐代在這個發展史中是比較關鍵的。

前面我們提到魏晉與齊梁。可以説,在魏晉時期,五言與樂府的寫作,還只是當時極少一部分人的興趣。大家都是熟悉小説《三國演義》的,不知道大家注意到沒有,《三國演義》中絕大多數人是與詩歌寫作無關的。三曹是詩人,所以有一回“宴長江曹操賦詩”,賦的是《短歌行·對酒當歌》。而小説中的其他人,諸葛亮據説有《梁父吟》,屬於漢樂府範疇。至於小説中劉備三顧茅廬時對他人賦詩的反應則完全是虛構,應當是作者出於對蜀漢的偏愛,所以將劉備塑造成一個風雅之人。我們常説建安詩風,但實際上這個時候寫詩的人並不多。鐘嶸説這個時候五言興于鄴下,説那時創作者彬彬之盛,又説“自致屬車,蓋將百計”。但我們現在卻看不到那麼多的詩人。就算是蓋將百計的人曾進行五言與樂府的寫作的,從整個士大夫群體的數量來看,也是一個小數字。到了兩晉時代,詩歌寫作者有所增加,但並不普及。對此,我的理解是,魏晉興起的主要是玄學清談的群體,那些人原本與文學創作關係都不大。到了東晉,玄言詩風興盛,這個群體才與詩歌創作發生了較深的關係。

進入南朝以後,詩歌創作成為士庶兩族共同追騖的一種文化活動。這與南朝的階層與政治體制有關。

傳統的説法説我國是一個“詩的國度”,意義是很豐富的,主要是指中國古代詩歌發達,並且出現了唐宋詩詞的發展高峰。“詩的國度”是怎樣形成的呢?當然有很多方面的原因與表現。其中一個重要的層面,就是文人詩創作傳統的確立與發展。

樂府詩與五言詩

魏晉南北朝時期的四言、五言諸體,都有樂府與徒詩之分。其中最重要的,我認為就是樂府五言與徒詩五言在體制、功能、取材、語言風格等多種藝術因素方面的差異。沈德潛《古詩源·例言》有雲:“風騷既息,漢人代興,五言為標準矣。就五言中,較然兩體:蘇李贈答,無名氏十九首,古詩體也;《廬江小吏妻》《羽林郎》《陌上桑》之類,樂府體也。昭明獨尚雅音,略于樂府,然措辭敘事,樂府為長。”(沈德潛《古詩源》卷首《例言》)這指出的是五言有樂府與徒詩兩體。後來的魏晉南北朝文人創作的樂府詩,雖然有很大一部分是不入樂的,但與非樂府體的徒詩五言仍然有一定的差異。

魏晉文人的樂府體源於樂府俗樂歌詞,早期建安詩人曹操、阮瑀、陳琳諸人之作,完全保持了漢樂府詩古質的文體特點。與徒詩五言競取新事、多抒胸臆不同,樂府詩多用舊題,其選題與庀材,或多或少地受到古辭的影響,形成一個自身內部衍生的題材系統。

比如《蒿裏行》《薤露行》為漢喪歌,“至漢武帝時,李延年分為二曲,《薤露》送王公貴人,《蒿裏》送士大夫庶人。”(吳兢《樂府古題要解》卷上)曹操感憤漢末時事而作《薤露》《蒿裏行》,雖然沒有記載是作喪歌之用,但其中的《薤露》寫“賊臣持國柄,殺主滅宇京。蕩覆帝基業,宗廟以燔喪”。《蒿裏行》則寫“鎧甲生蟣虱,萬姓以死亡。白骨露于野,千里無雞鳴。生民百遺一,念之斷人腸”。一悼帝主宗廟,一哀生民萬姓,正符合所謂“《薤露》送王公貴人,《蒿裏》送士大夫庶人”的舊制,也可間接證明吳兢《樂府古題要解》所説不謬。十六國時期西涼張駿的《薤露行·在晉之二世》哀憤西晉王朝的傾覆,則是沿用曹操成法,且作者的身份也與之相近。至曹植的《薤露行》,則感慨懷王佐之才者的立功立言理想,主題上有較大的變化,但細繹其意,如開篇即言“天地無窮極,陰陽轉相因。人居一世間,忽若風吹塵”,雖旨在抒發士人建功立業的強烈願望,但仍從感慨生命之短暫開始,與古辭的主題存在某種聯繫。其《惟漢行》用曹操《薤露》開頭兩字,以懷君國、期建功立名為旨,同時又是對曹操《薤露》哀漢朝主題的衍生。而且曹植用《薤露》一曲抒發其生命情緒,與貴為王侯的身份正相符合,所以他用了“送王公貴人”的《薤露》,而不用“送士大夫庶人”的《蒿裏行》。至於傅玄的《惟漢行》,寫漢高祖劉邦依賴群英智力、脫險鴻門創建漢朝的史事,則是專取曹操《薤露》敘説漢事這一點,並且深合相和説唱故事之體制。同樣,六朝人擬《蒿裏行》,也堅守其作為“送士大夫庶人”輓歌的宗旨,如鮑照的《蒿裏行》,就反映寒庶士人凋謝之哀,詩一開頭就寫“同盡無貴賤,殊願有窮伸”。最後又説“人生良自劇,天道與何人。赍我長恨意,歸為狐兔塵”,正是典型的庶士輓歌。六朝至唐的樂府體輓歌詞,如繆襲、陸機、陶淵明、鮑照、祖孝徵、孟雲卿、白居易等人之作,類多抒寫寒賤喪亡之感,正是繼承漢樂府《蒿裏行》“送士大夫庶人”的古辭舊義。所以郭茂倩《樂府詩集》將這些詩都歸於《蒿裏行》的擬作之例。(郭茂倩《樂府詩集》卷二十七)

樂府形成這種內部衍生的題材系統的方式是多種多樣的,對此前人的研究已經有所揭示,但是闡述最多是模擬舊篇的寫作方式。其實,有些文人樂府用舊題,從表面上是絲毫看不出其與“古辭”之間的聯繫的。在這種時候,往往會産生文人擬樂府與古辭或舊篇毫無關聯的印象。但事實上,每一擬作新篇,都是以其各自的方式,取得其所以以古題名篇的依據,同時也取得其作為一首樂府詩的資格。一個最典型的例子,就是嵇康的《代秋胡歌詩》七章,分別表現“富貴尊榮,憂患諒獨多”(其一),“貧賤易居,貴盛難為工”(其二),“勞謙寡悔,忠信可久安”(其三),“役神者弊,極欲令人枯”(其四),表面看來與魯秋胡故事沒有任何關係,但實際上正是由秋胡因富貴徇欲而致身家傾覆的悲劇而引出的人生哲理,是用老子思想來分析秋胡悲劇。最後“絕學棄智,遊心於玄默”(其五),“思與王喬,乘雲遊八極”(其六),“徘徊鍾山,息駕於曾城”(其七),則是針對前面現實人生的悲劇根源,提出理想的超現實的仙玄境界。可以説,嵇氏的《代秋胡歌詩》,之所以用舊題名篇,除了可能用舊調之外,最重要的理由,是其對《秋胡歌》所敘述內容的評論。與嵇康同時,傅玄以及劉宋時期顏延之都作有擬《秋胡行》的樂府詩,他們都是敘述與評論兼重的。嵇康則完全捨棄了故事本身——因為這個故事對於當時一般人來説是知道的——所以直接對其進行評論並作了人生哲學方面的昇華。這反映了魏晉思辨潮流對擬樂府系統的影響。晉宋的一部分古題樂府,如陸機、謝靈運的作品,明顯地呈現出哲理化、議論化的傾向。它們與古辭舊篇的聯繫,正是通過上述嵇康式的以議論代敘事的方式達到的。

早期文人樂府詩,仍然相當多地繼承了漢樂府的一些文體特點。其中“魏氏三祖”樂府詩,仍是入樂歌詞,自然保持了入樂歌詞的特點,與徒詩五言自然分流。如曹操《善哉行·自惜身薄祜》雖是寫主觀之事,但用講述故事的方式,正是使用樂府説唱之體,類似于後世的“道情歌”。曹丕的《折楊柳行》先侈陳神仙之事,最後加以駁斥,也是漢樂府説教之體的繼承。它們的語言風格都是質直俚俗,並且“結體散文”(劉勰《明詩》),不事偶儷。曹植五言樂府,文人化程度更高,並且融合《詩》《騷》,豐辭偉像,顯出詞源深廣的特點。但是與其五言詩感物言志不同,其樂府整體上看,仍是取材于客觀,以客觀寓主觀。在文體方面,基本上是採用敘述體,受俗樂説唱體的影響仍然很明顯。同樣,曹操的四言體樂府《短歌行·西伯周昌》《善哉行·古公亶父》也是屬於説唱道古的樂府説唱體。可見咏史詩也是源於漢魏樂府的説唱道古的一類作品。曹植這種樂府詩,一反其事資偶對、騁詞逞氣的作風,純用散體,不事雕藻,正是樂府五言的正體。

另一方面,鄴下時期,也是徒詩五言興盛的時期。建安七子之作,除了個別的樂府作品外,其餘都是五言。曹丕《又與吳質書》稱劉楨“其五言詩之善者,妙絕時人”。這裡的“五言詩”,應該是專指樂府之外的徒詩五言。鄴下文人的五言詩,一部分作品受到原為抒情歌曲的《古詩十九首》等漢末五言詩的影響,以言情比興為體,如曹丕《雜詩》、徐幹《情詩》《室思五首》、王粲《雜詩·日暮遊西園》、曹植《贈王粲詩·端坐苦愁思》《雜詩六首》、劉楨《贈從弟三首》等等。此外的大多數五言詩,如公宴、酬贈及表現平居生活中感懷之作等,都是直寫眼前情事,無復依傍古人,可以説是最清楚地展示了文人五言詩在表現對象上不斷開拓的發展趨向,與樂府五言在一個特定的題材與主題系統中內部衍生的情況正好相反。這類五言詩在藝術表現上的特點,是描寫性明顯增加,緣情之外兼重體物,描寫日常生活內容明顯增多。

如何欣賞魏晉南北朝詩歌

欣賞魏晉南北朝詩歌,或者説中古詩歌,要破除聲律的概念。要欣賞其古樸、真質之美。詩歌的基本功能是抒情言志。魏晉南北朝的詩歌,尤其是漢魏的詩歌,在這一點是表現得最充分的。班固《漢書·藝文志》中説漢樂府是“感於哀樂,緣事而發”。我們要把握這種美。

另外,讀詩一定要熟讀、成誦。一定要投入感情,善於共鳴。對於有一定詩歌創作經驗的讀者來説,還應該窺作者之用心,讀一首詩時要設想如果是自己下筆,當是怎樣的運思。從前一些學者,對漢魏六朝詩是極其熟悉的。近代的學者,如古直、黃節等,他們都深諳中古詩的風格意境。

我們今天對六朝詩也有許多研究者,有眾多有價值的學術成果。我想,真正有志六朝詩的年輕學人,應該借鑒上述前輩的閱讀經驗,去充分體會漢魏六朝詩的美感。如是,所謂研究才是豐富而活潑的。

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123