來自精神科的故事:患者激增 選擇心理諮詢還是精神科?

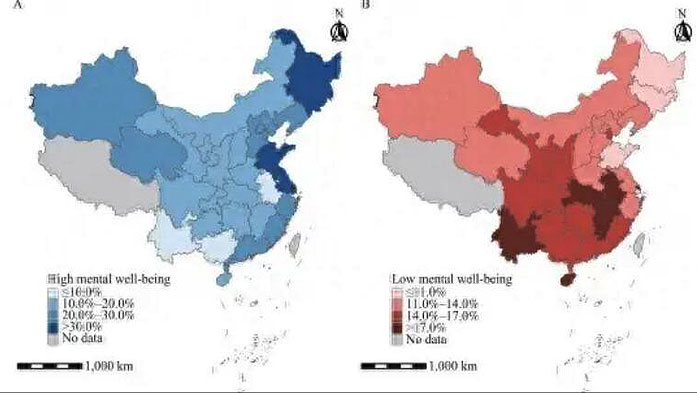

發佈時間:2024-09-20 08:30:00 | 來源:中國網心理中國 | 作者:荷花2021年9月,中國精神衛生調查成果新聞發佈會在北京召開,會上公佈了我國首次全國成人精神障礙流行病學調查結果。研究顯示,我國成人抑鬱障礙終生患病率為6.8%,41.1%的抑鬱障礙患者共病其他精神障礙。在我國所有類型的抑鬱障礙患者中,僅有0.7%的患者得到了充分治療。

現代社會各種精神疾病的患病率居高不下,常見的除了抑鬱症,還有焦慮症、雙相情感障礙、進食障礙、阿爾茨海默病......但多數患者卻沒有接受過治療。這背後既有精神疾病污名化的問題,也有精神科醫生常被誤解、不受信任的問題。

近幾年,關於心理學、心理諮詢的書籍越來越暢銷,但人們對精神醫學仍所知甚少,對精神科診療過程的想像還停留在20世紀五六十年代。當一個人想要尋求精神科的幫助時,他/她能得到怎樣的支援?精神科醫生可以幫上什麼忙?他們如何做出診斷?我們邀請北京大學第六醫院(下稱北大六院)精神科醫生黃澤韜分享當下真實的精神科故事,以及他從醫以來的心路歷程。

以下是他的講述。

求助精神科的人越來越多

我是在疫情下成長起來的一代精神科醫生。入學的時候,當時的導師于欣教授就在組會上説,2020年是我們中國精神醫學的“元年”。當時我對這句話還沒什麼感觸,後來慢慢覺得真是如此。變化是很明顯的,疫情改變了很多事情。

首先是疫情之後患者激增,病房的病人週轉速度快了很多。我剛來北大六院的時候,可能每週也就出一個病人,收一個病人,一個醫生手上最多四個病人。以往的老師同學在他們培訓的時候,大抵也是這個速度。這樣一來,我就有很多時間在病房和我的病人們交流。

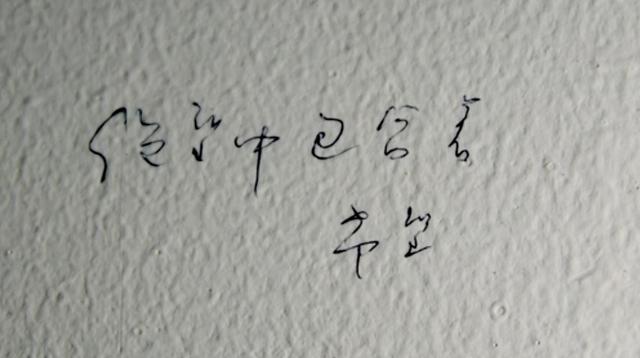

北京大學第六醫院精神科醫生黃澤韜。

當時,上級們也有很多時間對年輕醫生進行督導,病人的精神世界我們是有足夠的精力和時間來探索的。2023年開始,患者一下子增加了,就像潮水退去之後浮現出來的暗礁一樣,精神醫療資源供不應求。

印象最深刻的就是2022年年底,我是12月第一批陽的,康復之後就出門診。當時普通門診一個上午總共只有3個醫生出診,我就是其中一個,感覺壓抑了很久的就診需求一下子就涌現了。我們穿著防護服給病人就診、開藥,隔著防護罩需要大聲、長時間説話,門診結束之後就感覺憋悶得不行,飯都吃不下。

後來有一段時間我負責入院病人的評估工作,平均每週候床人數都有大概80個患者。有的病人在外地,這些年已經反覆排隊想要住院,但是很多現實因素限制了他們當時外出就診的可能,入院就更難了。當時每天都要處理很多類似這種需求。病人訴説自己的困難,希望加快排隊進度,我們也很為難,只能一邊共情患者和家屬的不容易,一邊加快週轉的速度。

其次就是大眾對於精神疾病的態度也隨著疫情慢慢改變,開始沒有那麼“聞虎色變”,來看精神科不再是羞于啟齒的事情了。大家在講述自己的精神問題的時候,能夠更加“客體化”看待疾病本身,不會將病和自己本人粗暴地綁定。

相比以前,得了精神心理疾病的人被直接説成“神經病”“瘋子”,被社會污名化和邊緣化,現在的確進步了很多,走進精神科,不過就是代表了“哦,我最近感覺精神狀態不太好,或者壓力感覺有點大,想要檢查一下”。

關愛兒童青少年心理健康微紀錄片《喚醒》畫面。

精神科和心理諮詢的區別

疫情期間接受心理諮詢的人也更多了,但很多人其實分不清精神科和心理諮詢。從根本上説,心理學和精神病學對精神症狀和疾病的理解路徑不一樣。兩者的共同之處在於我們的診斷都是人為建構的,因此我們都是重治療、輕診斷,貼上什麼樣的標簽不重要,重要的是我能以什麼方式幫上什麼忙。

在醫院的精神科,我們作為醫生更多是在臨床的框架內診斷。從精神病理學的角度出發,醫生要摒棄自我,儘量用客觀的標準去評估病人的精神行為症狀,達到不同評估者間的一致性。從個體的症狀,到數個症狀構築的綜合徵,最後構築成為一個疾病,這中間是一個嚴謹的過程。

這種客觀性對患者也是一種保護,不能説換個大夫或者換家醫院,判斷就完全不一樣了,那樣診斷的一致性太差。醫生不能自大到憑感覺,看你像抑鬱就診斷為抑鬱,看你像焦慮就説你是焦慮。

有人説精神疾病的診斷很虛無縹緲,上網一搜,對著診斷條目自己都可以判斷,其實這是很大的誤解。例如抑鬱症的症狀裏,有一條是“情緒低落”。但什麼叫“情緒低落”?每個人都可以有自己的理解,而且這個理解肯定不盡相同。

精神科醫生的專業在於,對“情緒低落”的判斷是通過培訓一點點建立和校正起來的,像機器一樣調整到一個標準上。具體來説,例如今天一個病人來門診,説自己情緒低落,我們就會進一步問:你所理解的“情緒低落”是什麼樣子?一天中有多少比例的時間是這種狀態?有沒有變化或者起伏?最糟糕的時候是什麼樣子的?一條簡單的“情緒低落”,背後的內涵是由大量問題支撐的。

當然,這樣問下來,精神科醫生有時候會顯得冷冰冰的,感覺沒有把病人當成一個人,一個跟自己一樣的人,更像是面對一個“壞掉的機器”。以我自己的工作體會,有時候我會把對方拆散、解構去看,看他具體的思維、情緒、行為、感知覺。病人説一句話,包含什麼內容,是怎麼説的,以及前後附帶的一些行為症狀,都會被逐個拆解開來。這個對於精神科醫生的印象我們可以理解,但這就是我們的訓練,需要我們做到“庖丁解牛”般的精確。

所以,這個時候,我們就需要心理學的視角,“描述”是精神病理學的優勢,“理解和解釋”是心理學的優勢。如果放到心理學的框架裏,我剛才説的這種診斷過程可以説是一種靜力學的理解,就是把精神狀態當成一個靜態的事物去拆解看待。心理學相對來説更傾向於動態地理解一個人。在心理學的知識體系裏,我不能摒棄自己,要通過我和病人的關係去治療,治療師要成為來訪者的一面鏡子。

《精神分析引論》,[奧]西格蒙德·弗洛伊德著,高覺敷譯,商務印書館,1984年。

歷史上精神病學和心理學一直在“打架”。心理學最開始成體系是在弗洛伊德的時代,1895年弗洛伊德通過《癔症研究》這本書提出了“精神分析”的概念,帶出了一些基礎的技術方法,其中包含一個叫“移情”的概念。弗洛伊德認為來訪者會把早年一些情感、情結投射到治療師身上,而治療師也會對來訪者反移情,就是將自己對於他人的情感、情結投射到來訪者身上。移情和反移情是心理治療工作的基礎。所以治療師的自我需要時刻在場,如果拋棄了自我,就無法開展心理治療了。

我們醫院的很多老師同學接受的都是比較新興的系統式心理治療,這是一個強調“整體觀”的心理治療流派,將患者和他所處的環境、人際關係視作一個整體的“系統”。系統式心理治療也會指出,治療者並不能“置身事外”,在我們觀察系統的時候,我們也就成了系統的一部分。所以即使心理治療已經發展了這麼多年,傳播到了世界各地,也發展出了不同流派,移情和反移情的影子還是在的。

在精神科,心理治療還是一種必須的治療手段,尤其是成人患者,我們可以選擇的治療方式更多,例如認知行為治療,成人相對兒童、青少年而言,在覺察自身歪曲、不合理信念方面可能更加快,更能配合治療師的心理處方去執行。不過説到底,語言其實也只是心理治療的一種載體而已。現在還有音樂治療、藝術治療等等,心理治療方法的發展很豐富。

還要注意的是,在精神科進行的談話治療和一般的心理諮詢不太一樣。今年引進出版的《我能幫上什麼忙?一位資深精神科醫生的現場醫療記錄》(下稱《我能幫上什麼忙?》)這本書就很真實地反映了精神科的情況,是加拿大的頂級精神科醫師戈德布盧姆教授寫的。

《我能幫上什麼忙?一位資深精神科醫生的現場醫療記錄》, [加]戴維·戈德布盧姆 / [加]皮爾·布萊登著,廖偉翔譯,萬鏡MirrorForest|上海教育出版社,2024年4月。

我也是看了這本書才確認,精神科的談話治療跟心理諮詢室裏發生的談話本來就不應該一樣。在精神科,醫院的場地、醫患雙方的身份都限制了談話。首先,我們作為醫生相對於病人是更有權威性的,醫生的白大褂無論如何都會讓病人天然有一些敬畏感。病人可能想去反抗這種權威,又或者兼而有之,總之,這個“白大褂”是讓人無法忽視的。

醫患之間的資訊差也非常明顯,更多時候患者是抱著求助的態度來的,姿態低於醫生。但心理諮詢師和來訪者之間,應該是非常平等的狀態,彼此的信任是相互流動的,需要慢慢去建立。我們病房其實也設有心理諮詢師,有些話病人更願意跟治療師們説,而不願意跟醫生説。而且在院外,心理諮詢師你可以自己選擇;但是在醫院,特別是需要住院的話,遇到哪位大夫一般是你控制不了的。這是場地設置決定的。

還有一點不同的是,很多精神科的病人是被強制送來住院的,或者是自己覺得不得不來住院的。可能別人看他們還能正常工作、社交,但實際上他自己的體驗是快撐不住了。別人花五十分的精力就能完成一百分的工作,而他需要花一百分的精力才能完成。這背後有可能是因為他情緒狀態波動太大,很勉強才能維持日常功能。在這種情況下,可能優先或者首選的,應該是藥物和物理治療,而不是心理治療。

紀錄片《人間世》第二季第六集“籠中鳥”畫面。

疫情期間我也接診過特別多這種表面風平浪靜,但實際內心已經波濤洶湧的情況。比如失業、破産、跟親人分隔兩地,這些誘因嚴重刺激了他們。他們不得不來精神科開藥,但是他們又不太想做心理治療。醫院以外的心理治療首先要求來訪者自己是有動力的,有求助的動機和意願,然後治療師才好開展工作,需要雙方合作。如果一個人就是衝著開藥來的,需要快速緩解一些軀體症狀,他就不想揭自己的傷疤去做心理治療,而是更願意吃藥。這也是一個很大的差別。

精神疾病是如何被診斷的?

精神科比其他專科問診時間長,這也是特別消耗大夫的一個事情。其他科室的醫生同樣時段的門診,可能可以看三四十個病例,有的科室比如皮膚科,甚至可以在一個單元(4小時)看上百個病號,因為他們很多病變就在體表。

精神症狀看不見摸不著,只能通過詳細訪談向患者本人、知情者——包括伴侶、家屬、一些學校的輔導員等——提供的病史資料了解情況。有時候我們工作真的就像偵探似的,特別是在一些情況下,患者本人和知情人給的病史資料自相矛盾,我們還需要借助不同工具、資訊,作出自己的判斷。

韓劇《精神病房也會迎來清晨》(2023)劇照。

在精神科,量表和物理檢查都屬於輔助檢查,這些只能為醫生的判斷提供依據,並不是完全可靠的,我相信,在當前以及未來很長的一段時間裏,醫生的訪談判斷仍然是精神疾病診斷最有價值的判斷。

真正涉及理論層面,量表測試和物理檢查確實也有用,不過因為人腦還是一個很神秘的“黑匣子”,我們一定要謹慎解讀檢查的結果。比如今天一個人做漢密爾頓抑鬱量表得了17分,這代表什麼?這只是個理論數據,是通過大樣本的研究人為構建的截斷值,沒有意義。它唯一有意義的是縱向比較。病人得定期做一次,比如第一次是17分,一個月後10分,兩個月後只有3分,減分值顯著,就説明抑鬱症在不斷減輕。

所以精神科的檢查和其他科室很不一樣,在精神科是不存在一套絕對意義上的標準指標,能讓醫生一眼就看出一個病人是否正常。不可能説我一看你這個腦成像,就知道你精神不正常。沒有這樣的檢查結果。在《我能幫上什麼忙?》那本書裏,也提到了這一點。所有檢查結果,我們精神科醫生都知道沒有那麼大的解釋力度。只有連續做,才能體現變化。我們也會跟老患者科普這個情況。

電影《一念無明》(2016)劇照。

在診療訪談中,我們不太關心“客觀事實”,而是更關注患者的“主觀事實”。所以即使有人跟我説謊,極端的情況下例如詐病,那我也是不知道的,我不是患者肚子裏的蛔蟲。我的角色是幫助走進精神科的每個人,而不是判斷來人説話的真偽。我關注的是此時此刻,他的內心體驗如何,他感知到的外部世界是什麼樣的等等。

但那些來門診想要獲得某種診斷,然後另有他用的人,一般也很難達到目的。我們只能判斷精神疾病的有無、嚴重程度、需要什麼進一步的檢查和治療,而在現有制度下,例如患者要打官司説某個人某個事件害他得了抑鬱症,如何證明這個人或事件是患者目前狀態的“原因”,就是他自己的事情了。另外可能很多人不知道,精神科的門診是不做確診的,這也在一定程度上避免了上面説的這些情況。

如果是第一次來看精神專科門診,一般都需要30分鐘左右。但實際經常會縮短到20分鐘,在目前的醫療環境下,有時候甚至12分鐘就要結束了。為什麼是12分鐘?其實這是我們普通門診的設置,因為一個大夫門診的一個單元是4小時。上午8點到12點,我們一般要看20個左右的病人。這樣的話,一個小時就得看5個病人,每個病人分到的時間就只有12分鐘了。這還是不吃不喝不上廁所的情況,所以我覺得有時候,醫生真的需要是個六邊形戰士,體力、精力、智力,一樣都不能落下。

關愛兒童青少年心理健康微紀錄片《喚醒》畫面。

一天當中要是能碰上一個典型的病人,就算運氣很好了。所謂典型就是症狀典型、單純,強烈指向某一疾病,比如只有驚恐發作的相關症狀。單一病症是很罕見的,很少有這麼簡單的病例。比如廣泛性焦慮障礙的典型症狀是,持續六個月以上存在過分的、與事件和情境不相稱的擔心,經常想到一些事情的極端災難性的結果,也會伴有一些像是顫抖、失眠、坐立不安等症狀。

但是當焦慮持續了一定時間,就可能出現強迫的表現、抑鬱的表現,甚至可能出現一些感知覺的歪曲,敏感多疑,或者出現幻聽等等,這都需要我們抽絲剝繭般去詳細追問的。所以只用12分鐘就把這個事情做好,其實是一個極具挑戰性的事情。

但我其實也不是那麼悲觀,作為門診大夫,我會預設,今天就只能問清楚一件事,所以我只對當前能澄清的部分做處理。弄清楚所有症狀對單次門診來説是不現實的。但我會把風險寫清楚,下一步該怎麼辦,患者有這個預案之後也不會慌。

在病房問診時間會長一些,大概半小時到一小時。(我們查房也是做訪談,都得坐著進行,如果一直站著真的很累。)因為既然要住院,情況要麼比較危急,要麼比較嚴重,要麼就是病程很長,已經病了好多年了一直不痊癒,是過來調藥的。相對其他科室,我們科的病歷特別長,厚厚一摞,寫兩三頁。

紀錄片《人間世》第二季第六集“籠中鳥”畫面。

我們還要給病人做精神檢查,就是和門診一樣的專業性的半結構式訪談,更細緻地做,可能一個大夫主問,上級在旁邊看著,幾個大夫交替進行提問,把大家視野中的盲點補全、澄清。結束訪談之後回到辦公室,我們再討論這個病人的情況。

在住院部能觀察到各種類型的病人,有些病從早到晚情況很多變。比如內源性抑鬱的病人可能存在生物節律變化規律,叫“晨重暮輕”。早上起床是這類病人一天當中抑鬱情緒最嚴重的時候,這就使得我們可能清晨會需要應對很多病人的進食、生活自理困難的護理問題。再比如神經性厭食的病人,最容易出問題是在吃飯的時候。嚴重的時候,患者每一頓飯都會和醫生護士鬥智鬥勇,將食物藏在各種地方,就是不進肚子;或者想出各種理由拒絕進食。作為醫生,我們得跟患者“週旋”。

門診一般是一個醫生看一個病人,但初診和復診的大夫可能不是同一個人。對患者來説,當然希望醫生都是同一個人,但很多現實因素影響下很難保證這一點。例如輪轉制度,我們醫院有兩個院區,年輕大夫會在不同院區輪轉,三個月在這兒,三個月在那兒。同時我們的出診時間即使在同一個院區也會不停地調整。比如這個月我是週四,下個月我又變成週一了。經常有老患者來找不到我了。只有特需的專家號門診時間基本固定,年輕大夫經常變。但是專家號一號難求,無法保證同一個患者都是固定的醫生在跟進。

其實對於醫生來講,能夠縱向觀察一個病人也很重要。這樣關於一個病人我腦子裏可以形成像底片一樣的印象,能更好地追蹤和比較病人每一次的精神狀態,包括對藥物的反應。同一個患者來復診我更加有的放矢,效率就更高了。對患者來説他也更信任我。如果不停地換大夫,他也不舒服,産生很多不必要的疑問。

韓劇《精神病房也會迎來清晨》(2023)劇照。

之前有一位阿姨從東北來,她得了焦慮障礙,家裏經濟條件也不太好,女兒在老家和她一起生活,兒子在北京工作。每次都是女兒陪她坐火車來看病。焦慮障礙雖然大部分情況不是那麼凶險,但患者痛苦起來也非常煎熬。這個阿姨第一次看完病、吃了藥,症狀就得到了很大緩解。後來她的病情比較穩定,為了復診每次大老遠坐火車來北京,可能我剛好換了門診時間或者去其他院區,我就特別心疼她。終於有一次好不容易又見到我了,她也很激動,拉著我説了很多話。

對於我們這些年輕大夫來説,患者永遠都是最好的老師。年資比較低的時候做住院醫師,只管住院部的工作。患者呈現給我們的,是他們穿著病號服的狀態,而非他們作為“人”真實、鮮活的表現。但是在門診就可以持續地觀察到一個患者更長時間的變化。錯失了這個機會是很可惜的。

診斷是標簽,人才是根本

我們科有個特點就是重治療,輕診斷,這個很重要。診斷對於我們來説只是個標簽,是人為構建的。現實情況裏,病人需要先貼上一個診斷的標簽才能開展治療。

不過雖然精神疾病的診斷是人為建構的,但是生病的體驗是實實在在的。我們是要對這些痛苦的體驗做工作,而不是對那些自己建構的標簽做工作。診斷標簽只是方便我們同行之間對話,它是一種語言,但它不是我們工作的對象。最重要的工作對象始終是具體的人,他們才需要我們幫助。

即使兩個同樣被診斷為抑鬱症的人,他們的情況也完全不同,有的社會心理因素為主,抑鬱只是他的臨床表現,抑鬱背後充滿了心理衝突,對藥物反應一般,對心理治療反應更為明顯。有的生物因素為主,沒有具體的生活事件作為誘因,臨床表現比較典型,對藥物和物理治療反應就比對心理治療更好。

電影《一念無明》(2016)劇照。

近年來我們收治的病人當中社會、心理因素主導的比例更大了,一些生物性因素佔比為主的疾病例如軀體疾病所致的精神障礙少了,精神分裂症見到的也少了。精神疾病的主要成因有生物、心理、社會、文化這四類。

文化因素導致的病以前很常見,比如有一陣流行練氣功,有人練到“走火入魔”,感知覺層面都能受到影響,覺得體內有“氣流翻涌停不下來”等體驗,這就屬於文化造就的疾病。

心理因素方面,可能更多是與成長環境、既往經歷相關的,在這個基礎上出現的精神心理問題。社會因素是跟整體大環境有關的,社會變革、政治事件、戰爭都會對群體産生影響。比如心理學家卡倫·霍尼有一本書叫《我們時代的神經症人格》,講的就是在當前社會影響下,一些被早早塑形的神經症人格。

和不同的病人溝通要注意調整自己的邊界感。比如對待有邊緣型人格特質的患者,要保持好距離。我們説邊緣型人格特質的人就像“沒有皮膚的人”,他們的價值判斷是兩極的,非善即惡、非好即壞,沒有中間地帶。這種思維模式就是精神心理疾病滋生的土壤。

紀錄片《人間世》第二季第六集“籠中鳥”畫面。

曾經我有一個因為抑鬱入院的患者就是這種情況,當時跟他的接觸對我的打擊還是蠻大的。第一天見面時他非常喜歡我、信任我,毫不吝嗇溢美之詞,覺得我對他非常認真負責。住院不到一週,他因為患上中耳炎,體格檢查耳後淋巴結已經腫了,伴有發熱、疼痛。因為當時是疫情期間,我們對所有的發熱都是比較謹慎的,我就説我們這邊是專科醫院,你得出院到隔壁的綜合醫院看一下,他也答應了。

但是因為疫情,出去之後再住進來,需要重新做核酸檢測,還要重新隔離的,有一套流程,相當於要辦一個出院再入院,到時候可能會換一個主管大夫。他就覺得我拋棄了他,情緒波動特別大,説我做錯了什麼,你要這樣對我。

當時主任查房,我們整個組的病人、醫生都在大廳裏,我們一起看他,他就拍桌子、摔椅子離場了。我當時對工作捲入個人情感的程度還是蠻高的,也沒怎麼經歷過這種“滑鐵盧”,甚至對他的這種反應都有點嚇到。不過後來逐漸增長了經驗,就能慢慢習慣、能預判到了,溝通也就更加注意了。

精神科的低齡患者

在大學,我讀了臨床醫學和心理學雙學位,其實精神科醫生當中有心理學雙學位的並不多,能堅持讀下來的每一屆也就幾個人到十幾個人。學習心理學對我影響最大的其實是觀念,而非具體的理論。

比如很早的時候,早在上精神科臨床以前,我就已經樹立了“反線性因果”的觀念,就是説個人的行為並不都是以“某個原因”作驅動的。在真實世界裏,更大的可能是個人的行為有某種“作用”。

例如自殘的孩子,家長難以理解孩子為什麼用這麼極端的方式表達自己,要麼指責孩子,要麼過度反思自己。但要從心理學的角度理解,這個孩子的自殘就是有功能的,它是用於解決某些情緒問題的“出口”。

電影《年少日記》(2023)劇照。

我博士的時候負責過一個病人,是個小女孩,她有5年的寄養史,親生父母因為計劃生育把她送到別人家寄養,一送就是5年,其實就是藏起來。等到她弟弟出生,上了戶口,她才被接回來。

在寄養家庭,養父母因為受人之托,所以非常寵溺她,無拘無束。所以她回來之後突然面對弟弟跟她競爭,在一個重男輕女的家庭裏,她感覺一落千丈,一下子覺得自己什麼都沒有了。我能共情她的處境。長此以往,她就開始出現一些帶有“功能”的“病症”,例如反覆説自己身體不舒服、自傷、過量服藥等等。她會説因為生病家裏人才對自己好一些。

我問她想不想治病?她説不想。因為一旦好了可能生活待遇就不一樣了。所以她會説:“大夫,你不是我,你怎麼知道我病好之後我的人生會更好?”這句話聽著很叫人心酸,説的話意思就是,“病”好像是她僅有的“好東西”似的,雖然病給她帶來負面影響,但是同時也讓她收穫了家人的愛和關注(哪怕這只是她的感受,而不是事實)。所以從這個角度出發,疾病就已經不是她當前最重要的問題了,或者説,病只是一個標誌,標誌著這個家庭出了問題。

還有的青少年已經心理上很痛苦了,但父母並不覺得問題很嚴重,甚至認為青春期都這樣。但坦白説,我們和家長溝通的時候也只是提供意見和判斷而已,並不構成説服和被説服的關係。醫生提供了幫助,但病人家屬不接受這個幫助,承擔後果的人是病人和他們的家庭,而非醫生。在這樣的一段就診經歷裏面,我們只能説,雙方沒有緣分而已。

如果家長堅持認為孩子就是青春期的問題而已,那就按青春期的方式去對待他,很大概率是孩子情況惡化,行為更極端,家長自己也遭了罪。經過這一系列後果的教訓之後,家長才會發現自己原來的想法是錯的。這個時候他帶著孩子重新回診室,我覺得才是治療真正的開始。而且,這樣的情況屢見不鮮。

電影《年少日記》(2023)劇照。

在我們醫院,青少年患者的病種特別豐富,五花八門。常見的一些情緒問題當然是最主流的。對待成年患者和兒童患者,區別還是挺大的,主要是溝通用到的語言不一樣。同樣一個症狀的描述,不能用成人的語言跟孩子説。尤其是年紀小的孩子,他們説不清,甚至感覺不到什麼叫“情緒低落”?什麼叫開心不起來?什麼叫沒有興趣?這些概念太抽象了。

所以我們一般會問他們能聽懂的,比如:你喜歡什麼呀?現在還愛不愛玩這些?稍微大一點可能會問:你有沒有覺得一天當中腦子裏面就像坐過山車一樣,一會兒轉得快,一會兒特別慢?要用他們的語言去描述:你有沒有覺得有的時候自己就像個小機器人,什麼都感覺不到,有沒有覺得自己好像一個被操控的小木偶?要用很多比喻和遊戲化的語言。

關愛兒童青少年心理健康微紀錄片《喚醒》畫面。

更多醫學生願意選擇精神科

我從小就對“人”感興趣,喜歡看故事,也喜歡看心理方面的書,初中的時候接觸到了畢淑敏老師的一些散文和小説,才真正點燃了我對人精神心理的好奇。畢淑敏老師曾做過軍醫,後來學習心理學,又去香港進修了文學。豐富的經歷和跨界的知識給她的文字注入了很多魅力。後來我考上北京大學醫學院,確定了要走臨床醫學這條路之後,一度就是以她為榜樣。經過很多選擇的節點,我慢慢接近精神醫學、心理學,包括帶有一些科普性質的文學創作這條路。

我們臨床醫學的本科生大四需要去醫院各科室實習,內科、外科、婦科、兒科、影像科、神經科、皮膚科......也包括精神科。做實習大夫的時候我就發現,病房的週轉率特別快。一個病人到我手上,可能臉還沒認熟就出院了。比如在外科,前一天晚上病人做好檢查進來,確定手術方案,第二天就做完手術,然後觀察兩三天,沒事的話就出院了。

我更好奇的始終是“人”,“病”只是附加物,而在這些見習、實習的過程中,我發現很少有機會搞清楚面對的是一個什麼樣的人——他面對疾病的態度是什麼?生病到底給他帶來了什麼影響?這些我都無從得知。這跟我預想的臨床醫學很不一樣。我希望能更了解患者,面對具體的人。

所以這樣輪轉一圈之後,我發現最適合自己的是精神科。畢業前我還Gap了一年(間隔年),離開學校去一家人工智慧公司研發影像産品。這段經歷和心理學的雙學位,都在面試精神科的時候成了加分項。就這樣,我成了一名精神科醫生。

在過去,精神科醫生受到的歧視並不會比精神病人少,身邊很多人的邏輯是“沒有問題怎麼會選擇整天和精神病待在一起”。一般跟別人初次見面,對方知道我學醫,問我是什麼科的醫生,我就説神經科醫生,反正他們也分不清楚。我不是有恥感,只是覺得要跟別人解釋很麻煩。現在大家聽到精神科醫生,雖然仍然會有各種猜測,但是更多是好奇和感嘆,比如:“哎呀,這個行業不錯啊,但是精神壓力估計挺大的吧。”

從我這幾年的觀察來看,其實選精神科的人越來越多了。精神科的分數線真的是水漲船高,並不比其他科室低。我們的收入依然是比較低的,而且收入的天花板也很有限。所以如果以世俗的標準來看,精神科依然沒有什麼吸引力。但是現在大家對於自己的職業發展、人生追求的評判標準更多元化了,收入其實不見得是主要的考量標準,差不多就可以了。

韓劇《精神病房也會迎來清晨》(2023)劇照。

2020年我剛入科的時候,接診的第一個病人是一個焦慮障礙的大爺,在我們的文化背景下,負面情緒可能更多人是以軀體症狀表現出來的,例如心痛了,我們就説“心如刀割”,這個大爺就是天天説自己頭痛、背痛,查遍了其他科室都沒有問題,但還是難受,難受到在家門都出不了。

大爺的女兒也很著急,雖然把老人送住院了,但每天還是會打來電話。我當時其實也沒做什麼,除了按部就班地治療以外,就是在電話裏陪他女兒聊了很多,聽她陳述自己的擔心,儘自己所能地講解疾病相關知識,給到一些安慰和支援。

沒想到,出院的時候這個大爺和他女兒就給我送了一面錦旗,我還和錦旗合照發了朋友圈。那是我第一次感覺到,我可以幫助別人了,而且幫助別人的感覺這麼好。這是一個非常大的正反饋。

後來科裏的老師又説我很適合演講,推薦我去參加病例演講大賽。我之前從來不覺得我會做自媒體,也是導師鼓勵我,説你其實挺適合寫東西。一路嘗試下來,我覺得都是因為我的第一個病人給我的正反饋,才讓我堅定原來自己真的適合幹這個。

和其他醫學生相比,我覺得選擇精神科的同學其實更喜歡和“他人”待在一起,對人是非常好奇的。另外,也是很重要的一點,我們對人的多元性更加包容。

紀錄片《人間世》第二季第六集“籠中鳥”畫面。

在工作模式上,這個學科有的時候需要我們動用一些作為人的、非理性的部分去投入工作,這也和別的科室不太一樣,這個事情在別的學科叫“人文關懷”,聽起來是本職工作外一個“更高的要求”,而在我們科,人文關懷本身就是我們工作的一部分,也是我們“科學精神”的所在。

正如我們院訓所言,“以科學精神,體現人文關懷”,如何把握看不見摸不著的精神症狀、對症下藥,並且用較好的溝通技巧安撫我們的患者,將自己的幫助“給出去”,這些都是科學精神的體現,也是人文關懷的體現,在精神科,人文性和科學性是相互纏繞的。

這個世界沒有奇跡。你無法逃避你所遇到的痛苦,心理學、精神醫學也不能提供任何幻想。但不要忘了,世界上也有這樣的地方,有這樣一些人,可以直面這個無處可逃的、困惑的、痛苦的你。你們坐在一起,隨便談談。你可以言説真實的自我,而這就是精神醫學的奇跡所在。

(采寫/荷花 新京報 原題:精神方面感到困擾,選擇心理諮詢還是精神科?)

心理諮詢室|沒朋友的男孩:瘦瘦小小,説話卻很“霸氣”2024-10-15

周爍方:守護孩子的心理健康 父母要與“齡”俱進2024-10-15

女程式員上班積極下班憂鬱確診抑鬱,網友:打工人的真實生活2024-10-15

偷感很重、內疚式快樂……專家解讀網路熱詞裏的心理學2024-10-15

廣東出臺十項措施加強困境兒童心理健康關愛服務2024-10-15

全國首家學生心理健康主題研學基地在平陰啟用 VR體驗+心理科普2024-10-14