心理中國論壇 | 加快推進新時代中國特色心理學建設

發佈時間:2023-12-07 10:23:15 | 來源:中國網心理中國 | 作者:王禮軍 桑青松百年前,心理學作為一位“新人”伴隨著西學東漸過程初次踏上中國大地,隨即便在這片擁有數千年華夏文明的土地上生根發芽、茁壯成長。長久以來,國內心理學界一致將心理學視為“舶來品”,理論和實證研究多以西方心理學理論成果為基礎,以西方心理學話語體系為參照,中國風格、中國氣派的心理學自主創新、特色發展彰顯不夠。事實上,中國心理學人早已確立“立足本土、面向世界”的發展志向,心理學中國化是國內學者關注的核心問題和一貫追求。在經歷百餘載櫛風沐雨尤其是四十多年恢復重建後,如何準確把握當代中國國民心理問題的變遷、回應新時代國民心理髮展的需要和要求,如何推進中國特色心理學建設,是當代心理學人必須予以回答的時代命題。

以解決社會現實問題為宗旨

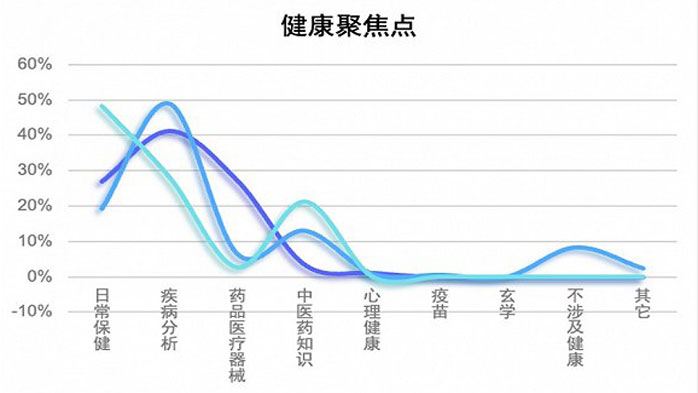

理論聯繫實際是科學研究的重要原則,“以問題為導向”已成為自然科學和人文社會科學的基本要求。時代和社會的現實問題是學科前進的潛在推動因素,學科發展要聆聽時代和社會的聲音,回應時代和社會的需要。任何一門學科的生命力一定是紮根在其解決現實問題的能力和潛力之上的,心理學也不例外。心理學的學科發展、調整與變革需要以現實需求為導向,與社會需求同呼吸共命運,聚焦社會現實問題也必然會給心理學發展染上獨特的民族色彩和時代特色。然而,當前我國心理學的研究和應用還沒有跟上社會發展的步調和需要,尚不能很好地解決國家重視的社會問題(如社會治理和社會心態、公共衛生危機與風險防控等)和人民關心的個人問題(如心理健康、學習、美好生活等)。正如陜西師範大學遊旭群所指出的,中國心理學因研究對象和方法等局限,在服務中國社會現實問題方面仍然不夠充分。因此,我國心理學建設應以服務人民群眾為出發點,以構建中國特色心理學體系為目標和抓手,致力於解決我國社會轉型時期所面臨的獨特的經濟問題、政治問題、社會問題、文化問題、生態問題以及人民群眾迫切關心的話題,積極響應黨和國家對心理研究和心理健康服務體系建設的需要、號召和指引,為中國特色社會主義建設服務,以實現全體人民的心理富足和安康助力建設中國式現代化和實現民族復興,同時以聚焦中國社會現實問題的民族心理學推動中國心理學走向國際化。

以人類命運共同體理念為指引

習近平總書記強調,我們要努力推動構建人類命運共同體。人與人之間相互依存、休戚與共,人類的命運與每一個個體息息相關。心理學是一門關於人的科學,其發展應始終圍繞人類的進步。心理學的初心是揭露人類的心理現象,發現內在的變化規律;使命是建立一門科學的、為人類謀幸福的學科。可以説,心理學發展的“牛鼻子”是解決關乎人類福祉的問題。當下,面臨世界百年未有之大變局,人類不得不面對一些前所未有的困難,需要解決一些重大問題。中國心理學要想獲得長足發展,必然要承擔起一定的責任,貢獻自身的價值。正如北京師範大學林崇德所指出的,中國心理學的蓬勃發展要關心人類、面向未來。中國心理學的發展應具有全球視野,借助中國走近世界舞台中央及由世界大國轉變為世界強國的契機,用中國心理學人的理論視角、方法,立足人類幸福及社會發展格局,反思、探究、闡釋中國文化與時代背景下的國人心理,挖掘具有人類整體視野的學術成果,構建兼具中國特色與人類命運共同體視野和整體思維的心理學理論。

以我國古代心理學思想為基石

任何創新與發展都要在既有的基礎上予以實現。我國古代雖無科學意義上的心理學,卻有豐厚的心理學思想,並有其獨特的概念和話語體系,如人性論、身心觀、知行説等。這些思想都是中華民族文化精神的重要體現,是中國先賢基於思辨與生活經驗所形成的對人性、學習等問題的透視,無疑是新時代中國特色心理學建設的重要源頭和基石。中國特色心理學建設如若忽視我國古代心理學思想,很可能變為無根之木,甚至成為空中樓閣。

我國古代的心理學思想與西方傳統的心理學存在基本範疇上的顯著差異。西方的心理學最初主要是從哲學中派生而出,而我國古代的心理學思想的來源既有哲人之思考,又包含先賢文人的人生體驗感悟,其生成方式更為豐富、生動。在某種程度上,我國古代的心理學思想不僅是理性的,富有哲學韻味,還是詩性的,具有鮮活的生命品格和精神價值。這與注重整體把握和直覺體悟的傳統學術思維方式,以及古人的生活態度、生命哲學和精神追求息息相關。因此,我們應深入且系統地探究我國古代心理學的歷史源頭及演變過程,採用多元化的方法和視角(如理性思考和感性體驗)對其進行考察和分析。一方面,深入挖掘我國古代心理學的思想資源,構建中國古代心理學思想體系,豐富完善並築牢新時代中國特色心理學的思想根基。另一方面,以現代視角探索我國古代心理學思想的內在價值,挖掘並分析其現代意義,促使其創新性轉化。

以中華優秀傳統文化為養料

心理學兼具自然科學和人文社會科學雙重屬性,中華優秀傳統文化必然是中國特色心理學的思想資源和經驗寶庫,中國歷史和文化的獨特性也為我國心理學的創新和發展提供了廣闊的空間和舞臺。五千多年的中華文明蘊藏著豐富的優秀傳統文化,這些優秀文化源自古人的歷代經驗智慧,是對處於社會中的人及其生活、勞動、學習等的持續性探索和總結,也是在千年發展過程中自發性地篩選傳承下來的瑰寶和重要遺産,具有很強的情境解釋力和現實檢驗力。其中蘊含著整體的視角和態度,即從整體上理解人、人性、人心、人為等,這種視角恰恰是西方主流科學心理學自誕生以來所忽視或難以平衡的問題。因此,將中華優秀傳統文化融入心理學並指導心理學研究,用中國文化理解和解釋中國人的心理現象,從中挖掘出更為豐富的心理學思想,對打造一條中國特色心理學道路具有重大意義。國內學者雖十分關注我國傳統文化的心理學研究,並産生了一些具有文化特色的研究成果,但尚無一個較為完整的理論體系,甚至如何建構自己的理論體系、建構一種什麼樣的理論體系都是未竟的問題。因此,中國特色心理學建設需要在不斷擴充積累碎片化知識的同時,努力將它們串聯起來以建構知識體系、話語體系和理論體系;同時,要在傳承並充分發揮中華優秀傳統文化價值的基礎上不斷創新,立足現實不斷發展與國民需要相吻合、與人類發展相一致的心理學思想,基於實踐推動理論創新,構建中國特色、中國風格、中國氣派的心理學理論,真正實現心理學的中國化,使中國心理學“植根于中國土壤之上”。

以創新型人才隊伍建設為抓手

心理學在整個科學體系中佔據重要位置,並在與其他諸多學科交叉、融合、互助的關係中生存、發展。心理學若想獲得長足發展,人才是基礎和關鍵。我國心理學人必須肩負起構建社會心理服務體系、促進國民心理健康水準提升、提高大眾幸福水準這一重大使命。然而,當前我國心理學人才隊伍的總體數量仍然較少,心理學高端人才培養的規模和層次嚴重不足,難以滿足國家和區域經濟社會發展需求,如聚焦人工智慧、腦科學、智慧城市等領域開展協同創新和科技攻關的心理學高端人才匱乏。因此,我國心理學發展必須加大力度培養高層次創新型人才,既要夯實對科學的研究方法和嚴謹的研究工具這類“外功招數”的掌握,也應強化對紮實的理論素養和縝密的實證思維這類“內功心法”的修煉。不僅如此,我國心理學建設還需培育一批立時代之潮頭、發思想之先聲、通古今中外的名師大家,起到把脈問診下方的作用。正如林崇德所指出的,心理學大家的一個重要職責和使命在於“用系統的觀點來安排心理學的研究課題;帶有開拓性的戰略眼光深入有關領域的實踐中,發現‘國家急需、世界一流’的心理科學發展的生長點”。我國的心理學大家應以“究天人之際,通古今之變,成一家之言”為追尋,為中國心理學的發展準確把前進之舵,定發展之向,開時代之路。

21世紀以來,我國心理學基礎研究得到穩定發展,應用價值受到廣泛關注,心理健康及服務體系建設成為國家重要政策方針,心理學受到前所未有的重視。中國心理學人必須具有建構中國特色心理學知識體系、理論體系的責任擔當和實踐觀念,中國心理學的發展必須走一條特色道路,形成具有中國特色、立場、氣派、價值的理念和智慧。中國特色心理學發展的核心在於“新”,即新概念、新理論、新思想、新問題、新方法、新範疇等,立足點是中國社會尤其是新時代我國發展的現實問題,基礎是中西方尤其是中華優秀傳統文化中豐富的心理學思想。其內在目標是服務於中國特色哲學社會科學的繁榮發展,推進建設社會主義現代化強國,為增強文化自信、道路自信貢獻心理學力量;外在目標是提升我國心理學研究的學術水準及核心競爭力,提高我國心理學的國際地位和話語權,通過不斷提出並解決中華民族的時代之問來豐富並回答世界之問。

(中國社會科學報 作者王禮軍 安徽師範大學教育科學學院副教授、心理學系主任;桑青松 安徽師範大學研究生院院長、教授)

呵護心靈,“心理健康氣象員”上崗2023-12-07

心理中國論壇 | 加快推進新時代中國特色心理學建設2023-12-07

心理中國論壇 | 中華優秀傳統文化賦能大學生心理健康素養思考2023-12-07

2023心理學實踐應用與傳統文化發展論壇在京舉辦2023-12-07

心理研究 | 哪種記憶更易被長久保留?記憶研究助力心理治療2023-12-07

心理研究 | 母親孕期心理壓力大 孩子心理問題風險高2023-12-07