姜振宇談青春期:每個叛逆的孩子,都只是想長大

發佈時間:2023-11-24 14:17:07 | 來源:中國網心理中國 | 作者:徐穎

姜振宇,兒童心理學研究專家、北京師範大學博士、微反應科學研究院院長姜振宇,出版新書《每個叛逆的孩子,都只是想長大》,聚焦孩子的青春期。

許多人認識姜振宇,是在《非誠勿擾》《最強大腦》等節目中。作為心理學科普達人,姜振宇出版了《微反應》《微表情》《掌控者》等多部暢銷書。

近日,受長江文藝出版社之邀,姜振宇接受了媒體的採訪,聊聊青少年成長的那些事,以及家長該如何面對孩子成長中出現的各種現象。極目新聞記者發現,姜振宇並沒有站在一個成年人的角度去看待孩子,而是從孩子的角度出發,來看待成長,由此而推演出家長該如何調整心態和認知,陪伴孩子更好地成長,很多觀點具有啟發性。

家長為什麼會覺得孩子變了

家長的期待值沒有隨著孩子一同生長

問:為什麼孩子到了青春期,家長就會覺得孩子開始叛逆了呢?

姜振宇:家長為什麼會覺得孩子變了呢?是因為家長的期待值沒有隨著孩子一同生長。家長一方面希望孩子長本事,要學更難的課程,要考更好的分數,身體要發育,趕緊像個大人,18歲以後就自己去闖社會了。但是在親子關係這個層面,家長期待還是像原來十歲以前那種寶寶一樣,得對我有順從,有依賴,有百依百順,講話的時候還得有撒嬌的語氣。如果這樣的話,就是好孩子。唉,結果孩子突然之間不打算理我了,或者觀點跟我不一樣,沒説兩句就不耐煩了,還經常給我輕蔑的眼神兒。憑什麼?難道我都白養你了嗎?我怎麼惹著你了?這就是家長大多數的心態。

大家在分析這些現象的時候,容易陷入一個誤區,會以為是孩子變心了,或者他在學校交了不好的朋友,他的脾氣、秉性受到了不良的影響,大概都會往不良的方向去揣測。

我寫《每個叛逆的孩子,都只是想長大》這本書就是想告訴家長,別拿這個事兒當太大的事兒,至少別往壞的方向想。孩子並不是因為學壞了或者不愛你了,才表現出那麼多的變化。是他的腦子突然之間長大了,裏邊愛你的地方還留著,但是更多的地方用來處理新的資訊,所以才會看起來有點冷漠了。如果你一旦接受了這個科學的結論,就會感到內心當中有一點點小雀躍,甚至是有一些新的期待。這小子就是因為學了多的東西,腦子反應快了,關注度在外面了,所以對我才會變淡了。行,那我就用嶄新的姿態來接受你這個嶄新的小孩。家長把定位一調,親子關係從寶寶級的親子關係變成了一個半熟的青少年所應有的親子關係,就健康很多,這是本質的差別。

書封

孩子開始愛照鏡子了

是青春期正常的身體和心理反應

問:認識孩子的青春期,哪些是錯誤的誤區?

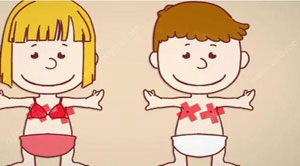

姜振宇:其實書裏面寫了非常多的例子。比如説,孩子開始愛照鏡子了。進入青春期之後,因為他的自我意識突然提升了,就會特別在意自己的外表打扮以及言談舉止的風格。

一個13歲的孩子天天照鏡子,你説當家長的會不會心裏起急?肯定會有點焦慮,會想孩子為啥天天照鏡子,是不是已經把心思用到不該用的地方去了,是不是貪慕虛榮?其實,愛照鏡子,不是壞事,而且發生在絕大多數孩子身上,這個階段會持續大概兩到三年。

在青春期,少年的心裏面有一個特別的心理特徵,叫做“假想觀眾”。他們會認為全班的孩子、全班的同學都在看我,如果我頭上有一根兒毛兒是豎著的,完了,我太丟人了,他們肯定都會笑話我的。如果我衣服上面有一些褶皺或者我穿的鞋太土氣,那麼我也會成為笑柄。他們錯誤地認為自己是所有人注目的焦點,所以他們才會高度在意,這是心智發育過程中一個必經的階段。

身體在青春期的發育不是等比例的,所以你家小朋友可能會感受到,早上起來一照鏡子發現,怎麼左腿長右腿短呢?他會覺得這個事情有點可怕,所以他才會端詳很久,不管是看臉還是看身體。

你也會發現你家小孩,突然之間鼻子變挺了,突然之間臉變得有棱角了,突然之間眼睛變大了,雙眼皮兒出來了,都是這個階段特別的發育速度導致的。假設一下,你自己的臉怎麼突然變長了,或者變圓了?你是不是得嚇一跳,也得端詳半天?所以孩子們照鏡子這件事兒,家長千萬不要以為是異端,不要以為是道德墮落了,而是要積極參與,跟著一塊兒關心,孩子的心裏會覺得非常的溫暖。

面對與孩子的各種衝突

保底線,允許試錯,參與式引導

問:如果説已經和孩子有過衝突,家長還有沒有什麼挽救的辦法呢?

姜振宇:那要看什麼級別的衝突。我把所有孩子成長裏的事分成三個級別。第一個級別是最最重要的,就是保底線,這個底線是什麼呢?人格健康,行為正確。如果是涉及違法犯罪,傷害別人,違反校規校紀,這種明顯是大是大非。這種事情家長一定要第一時間制止,並且説明原因,為什麼不可以這樣,就算孩子不理解,也需要動用家長的身份和權威,去給出清晰的指令,這樣做就是錯的,下次不允許了!只要孩子還沒有變得真壞,沒有受到社會上的污染的話,那麼他們對於這種極其清晰的規則是很容易接受的。

更多的衝突在第二類,沒有犯規,沒有違法,沒有進行大是大非的選擇,而是在生活和學習中很多可有可無、可進可退可避的事兒。有的家長會比較焦慮地説,孩子如果這樣下去的話,會不會變壞?會不會做錯,會不會吃虧?然後作為家長想要去指點一二,你會發現,青春期的小朋友沒有那麼聽話了。他們有自己的觀點,有自己的想法和衝動。很有可能你的判斷是對的,家長懂得多,但青春期的孩子就是想要自己試一試。你只要一管他,他就天然地進行排斥,這也是因為他大腦發達了,在這種情況下,能少説就少説,有家長看著他,他自己試錯就試錯,碰壁了,回來説,我錯了。早點兒受到這種試錯的訓練,比將來18歲以後獨立去社會上受那些真實的教訓要好很多。

第三類衝突,通常是生活中的小事。比如説,家長想讓孩子去體育鍛鍊,可他就想要玩遊戲。怎麼辦,你要想辦法讓孩子覺得你的那個東西更高級,他才會聽你的。你要做的第一件事情就是不能完全去否定手機,站在他的對立面。你這個角度,很難讓孩子接受你的觀點。你要跟他一起參與,哪怕你忍著脾氣,心裏各種不樂意,陪他一起玩,讓他覺得你是自己人。這個時候開始把你的好東西帶入進來,一會兒之後你可以説,要不然咱們出去打會兒籃球,或者咱們嘗試用木劍來比拼一下,看誰更厲害。只要你想辦法讓孩子能夠接觸一下,體會一下。他那個聰明的腦子,自己就打開了,而且充滿對抗的競技性的運動天然對人類有誘惑。

家長如果認為,我對,你錯,我説了,你就得聽,一定會帶來摩擦的。為什麼?因為你面對的是一個半熟的腦子,是一個自以為很強大的青春期青少年。他沒有那麼理性,你要用智慧來帶他摸索。

將來走向社會

高宜人性的人一定比低宜人性的人更受歡迎

問:有一個説法,“幸福的人用童年去治愈一生,不幸的人要用一生去治愈童年”,你怎麼看這樣的説法?

姜振宇:我一定程度上是認同這句話的,但不至於有這麼嚴重。經過心理學研究發現,原生家庭帶給一個人的影響,會比較深重,但不至於一輩子。如果你願意積極向上,並且用科學的方法來調整的話,幾年時間可以擺脫掉原生家庭帶來的不利影響。但必須要承認一個客觀事實,在青春期教養中形成的人格,是很難調的。

心理學有五大人格之説,開放性、盡責性、宜人性、神經質、外向性。我認為,宜人性是一種很高的人格和能力。比如,哪怕父母之間吵架了,父母跟兒子跟女兒吵架了,但仍能感受到對方的痛苦和難過,能夠站在對方的角度,盼著對方好的這種能力,孩子耳濡目染才能學會。比如,當孩子發現,比如原來我爸能這麼理解我,我爸能夠給我繁重的學業減減壓,能夠主動地給我提供一些小的指導幫助,我是這麼舒服,他自然也就會開始去學習換位思考。將來走向社會,高宜人性的人一定比低宜人性的人更受歡迎,能實現更好的社會價值。

對於青春期孩子的教養,我想要總結給家長幾句話,凡是有利於孩子的情緒穩定的,凡是有利於孩子頭腦開放的,凡是有利於孩子變得有擔當、有責任心的,一律對。凡是能夠讓孩子學習高宜人性,替別人著想,換位思考,照顧別人感受的,都對;反過來講,凡是用劇烈的情緒來處理問題的,把孩子逼著不講理了,只能通過嚎叫、哭喊、歇斯底里,才可能平息事態的,一定錯。凡是固執己見,不肯聽別人的觀點,不肯打開,不按多個解決方案,只按照一個方案來的,這種封閉的思維,一定錯。(極目新聞記者徐穎 圖片由長江文藝出版社提供)

首屆廣州市職工心理健康服務職業技能大賽開幕2023-12-01

社會心理服務體系建設“自貢模式”被國家九部委肯定推廣2023-12-01

不做一點就“著”的教師|班主任如何做好自我心理健康調整?2023-12-01

心理諮詢室 | 當青春期遭遇“垂直分裂”2023-12-01

親子教育 | 3個策略,讓孩子在適度負荷中成長2023-12-01

心理諮詢室 | 積壓的情緒,讓我無法投入學習2023-12-01