編者按

一山一廊橋,一橋一風采。廊橋不僅是便利山區百姓往來的交通設施,更是村民納涼、集會、休憩、交易的重要場所。古往今來,廊橋已深深嵌入百姓生活,成為人們集體記憶的象徵、地理文化的標誌、濃濃鄉愁的載體。

日前,中宣部、文旅部、國家文物局聯合印發《廊橋保護三年行動計劃(2023—2025)》,提出包括開展廊橋文物專項調查、全面留取廊橋資訊、深入推進廊橋研究等十項主要任務。穿越千年風雨的廊橋,如今面貌如何?讓我們一起去感受。

【一線講述·匠人説】

建橋是利在韆鞦的事

講述人:中國工藝美術大師、首批國家級非物質文化遺産項目侗族木構建築營造技藝代表性傳承人 楊似玉

有寨必有鼓樓,逢水必建風雨橋。風雨橋是我們侗寨的標誌性建築,在我們廣西三江侗族自治縣程陽八寨景區,有一座遠近聞名的風雨橋——程陽永濟橋。

這座橋始建於1912年,修建者是我的祖父楊唐富。建橋十幾年間,祖父基本上吃住在工地。“建橋是利在韆鞦的事。”祖父的話深深影響了父親,父親後來繼承了祖父的衣缽,成為寨子裏有名的侗族木匠師。

1983年,一場洪水把程陽永濟橋沖毀了大半。為了儘快修復,一支由橋梁專家組成的工程隊來到了三江縣,找到了父親和我。我倆帶人進了山,把建橋需要的木料備齊,加上拆下來的老料,經過20個月的奮戰,終於讓這座橋再度挺立在人們眼前。

我從小耳濡目染,對木工很感興趣。每次施工前,我都會在心中勾畫出“圖紙”,用我們侗族世代傳承的墨師文記錄下來,再照此開工修建。

這些年,越來越多的人認識到侗族木構建築營造技藝的重要性。我面向全縣免費開辦非遺傳習班並帶徒實習。讓我欣慰的是,兩個兒子繼承了這一技藝。

再過兩年,我就要70歲了。讓更多人了解侗族傳統文化,我還有不少事情要做。最重要的,就是要把建橋的手藝一代代傳下去。

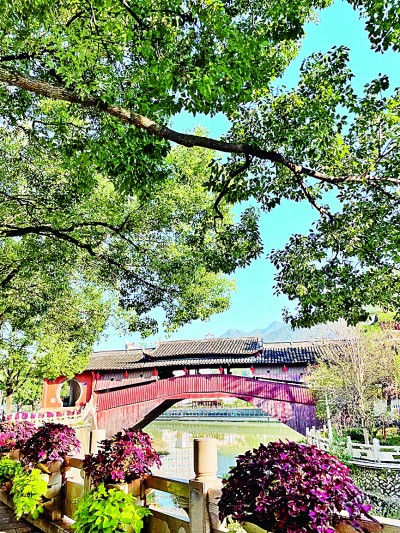

江蘇揚州瘦西湖五亭橋。新華社發

五代人的接力傳承

講述人:福建省寧德市屏南縣長橋村木拱廊橋工匠 黃閩輝

木拱廊橋,也叫“厝橋”,整座橋全部用榫卯結構連接,無釘無鉚,卻屹立百年不倒。

我出生在木拱廊橋建造世家。太爺爺黃金書是清末著名的廊橋工匠,我父親黃春財是國家級非物質文化遺産木拱橋傳統營造技藝傳承人。2004年,屏南縣的金造橋需要易地搬遷,父親把在外打工的我叫了回來,因此我開始系統學習木拱廊橋相關知識。那以後,父親、哥哥、我,我們三人在屏南縣先後修建了10余座廊橋。

太爺爺是萬安橋的修建者。1954年,父親參與重建萬安橋被大水沖毀的西北兩拱。2016年,因時間久遠,萬安橋局部變形,我和父親、哥哥參與了修繕工作。可誰能料到,去年8月萬安橋突發大火,父親難受得一夜沒睡……好在,經過數次完整測繪,按照傳承下來的技術,萬安橋的修繕沒有問題,目前所有材料都已準備完畢,預計8個月左右可以完成修繕。我們一定會全力以赴,延續與這座橋的緣分。

現在,我哥哥的孩子也加入木拱廊橋的保護工作中。為了讓更多人了解廊橋、關注廊橋、喜愛廊橋,這幾年,我們多次舉辦“廊橋知識進校園”活動,也會邀請學生現場看我們造橋,鼓勵學生觀察探究,了解我們祖先留下來的珍貴遺産。我相信,傳承保護廊橋的力量將越來越大。

湖南懷化通道侗族自治縣雙江鎮塘衝村,侗族百姓歡慶“踩橋節”。李尚引攝/光明圖片

80後“主墨師傅”的造橋夢

講述人:福建寧德壽寧縣木拱廊橋營造技藝徐鄭世家第九代傳承人 鄭輝明

小時候的我,眼見著父親造橋的各種辛酸,心想長大後一定要跳出家鄉,不再造橋。可時間流逝,那刻在骨子裏的廊橋情懷始終無法割捨。幾番思想鬥爭後,我還是回到家鄉,和父親一起幹起了這門“苦營生”。

造橋要從學習基礎測量、磨木頭、搬木頭開始,我一點點學習摸索,慢慢積累起了造橋技藝。今年上半年,我帶著匠人們完成了我作為“主墨師傅”建造的第一座廊橋——浙江泰順德賢橋。主墨,就是造橋團隊的負責人。

父親常説,即使一座橋籌不到工錢,也不能半途而廢。這份簡單的熱愛激勵著我。父親還經常指導熱愛造橋的年輕人。我的師妹吳玲就是其中之一。她擅長創作壽寧廊橋剪紙,讓廊橋的故事被更多人知曉。

父親一生造橋。秀水橋是我與父親合作修建的最後一座橋,每當來到這座橋時,父親的身影仿佛就在眼前……

作為一名80後,我希望更多年輕朋友愛上廊橋,和我們一起發揚廊橋文化。

【一線講述·研究者説】

泰順廊橋:不讓廊橋成“遺夢”

講述人:浙江省溫州市泰順廊橋研究保護中心主任莊通

泰順歷代先民逢山開路、遇水架橋,目前存有各式古橋梁近千座,廊橋70多座,其中15座廊橋被列為全國重點文物保護單位。

古時的廊橋叫“風雨橋”“蜈蚣橋”或“厝橋”,直至20世紀30年代,古建築家劉敦楨第一次將這種有廊屋的橋梁稱為“廊橋”。1995年,隨著美國電影《廊橋遺夢》風靡中國,攝影家蕭雲集背起相機回到泰順尋訪廊橋,拍攝的作品《浙南廊橋》引發高度關注,開啟了泰順廊橋熱。

廊橋不僅是公共建築,更是山區人民的“精神圖騰”。木拱廊橋一般選址于村落風水佈局的水口、水尾處或是連接山澗古道,融入了山地人居的傳統風水佈局、祭祀信仰以及聚會集市等多種功能,發揮了增進民眾情感交流和文化認同的重要作用。2009年,泰順縣木拱橋傳統營造技藝列入聯合國教科文組織《急需保護的非物質文化遺産名錄》。2012年12月,泰順4座木拱廊橋與浙閩六縣18座木拱廊橋“打包”進入中國申報世界文化遺産預備名單。

然而,保護傳承並非一帆風順。2016年中秋節,颱風“莫蘭蒂”登陸,薛宅橋、文重橋被洪水沖毀,南溪橋部分被衝垮……我們立即向相關鄉鎮村發出搜尋廊橋木構件的通知,不到五分鐘就收到多名群眾反饋發現木構件的消息,一場萬人救橋的行動就此開啟。連續兩周,我和鄉鎮幹部、志願者及群眾從峽谷跋山涉水到瀑布源頭,乘皮筏艇到飛雲湖上游溪流出口處,大家拼盡全力,利用繩索拉、背、抬,找回了90%的木構件,為廊橋重生奠定了基礎。薛宅橋、文興橋、文重橋三座廊橋竣工後,它們的災後修復工程入選中國古跡遺址保護協會“全國優秀古跡遺址保護項目”特別推薦項目,入選聯合國教科文組織全球文化遺産恢復和重建案例研究。

弘揚廊橋文化、加強廊橋保護,泰順一直在不遺餘力地“搭橋”,讓沉寂千年的廊橋展露新姿。

俯瞰浙江永康西津橋。胡肖飛攝/光明圖片

婺源彩虹橋:虹影常挂山水間

講述人:江西省婺源縣文物保護中心主任 詹建春

“兩水夾明鏡,雙橋落彩虹。”位於婺源縣清華村上街西端婺水之上的彩虹橋,始建於南宋,至今已有800餘年歷史,是古代徽州府至饒州府驛道上的重要廊橋。

彩虹橋採用四墩五孔五亭六廊式結構,建在整個河面最寬的位置,橋墩高大堅固,前銳後平,這樣設計是為了減輕洪水對橋墩的衝擊。根據水面不同區域水流情況,設計了四個間距不等的橋墩,使橋墩受力均衡;下游的石堰則抬高了河床和水位,減緩了水的流速……這些巧妙細節,無不讓人讚賞古人的建築智慧。

婺源是山區,每年汛期,總免不了遭遇山洪。自建成以來,彩虹橋歷代都有維修,一直保持著原有風格。然而,2020年的特大洪水,卻給了彩虹橋沉重一擊——一棵大樹被山洪衝下來狠狠撞擊橋面,一亭兩廊被撞毀沖走。我們立即向全網發佈了“彩虹令”,兩天內接到近百個電話提供線索。在金竹村村民俞慶發、俞新沅父子幫助下,我們找回了一根重達4500公斤、幾近完整的大梁。

2021年5月1日,修繕後的彩虹橋“重見天日”,眾多遊客紛紛前來“一睹芳容”。站在橋上,遠處青山如黛,腳下流水潺潺,美景如畫,物我一體。

我想,對於我們文保人來説,彩虹橋不只是一座建築,更代表著一種堅貞不屈的精神,指引我們風雨無阻永向前。

浙江麗水慶元縣咏歸橋。光明圖片

慶元廊橋:勾連歷史向未來

講述人:浙江省麗水市慶元縣博物館負責人 吳宗玲

自古以來,慶元先民發揮聰明才智,因地制宜建造了各種廊橋。比如,見證了慶元地方黨組織建立的咏歸橋。它三面環水,古樸優美,始建於元大德年間。每天,人們坐在橋頭,閒聊、吹笛子、拉二胡,從早到晚,行人如織,訴説著慶元人對廊橋的深深依戀。

與咏歸橋“長相廝守”的中國慶元廊橋博物館,是全國第一家以廊橋為專題的博物館。它的外形就是一座精美大廊橋,裏面藏著許多慶元廊橋的故事。

2005年,慶元後坑木拱廊橋保護項目榮獲“聯合國教科文組織亞太地區文化遺産保護卓越獎”。2009年,中國木拱橋傳統營造技藝入選聯合國《急需保護的非物質文化遺産名錄》。2011年,中國慶元廊橋博物館開館。2012年,“閩浙木拱廊橋”正式入選《中國世界文化遺産預備名單》,慶元的半路亭橋、咏歸橋、如龍橋進入世界文化遺産預備名單……

慶元廊橋不僅是風景的點綴,更是鄉村發展的載體。多年來,我們博物館在廊橋文化研究、陳列展示、科學性解説、文創開發等方面持續努力,使慶元廊橋不僅成為記住鄉愁、傳承文脈的實物載體,更成為創新發展、文明善治的精神坐標。

(項目團隊:光明日報記者 張勝、胡曉軍、李玉蘭、王洋、高建進、陸健、周仕興、王瑾雯、王斯敏 光明日報通訊員 陸鵬、張川惠子、豐瑤)

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123