近日,學習貫徹習近平總書記在文化傳承發展座談會上的重要講話精神學術研討會在京召開。研討會由中國藏學研究中心主辦,主題為“著眼深刻把握中華文明的突出特性、建設中華民族現代文明,堅持傳承和弘揚西藏優秀傳統文化”。中國藏學研究中心黨組書記陳宗榮、總幹事鄭堆、副總幹事李德成出席,來自國內有關高校、科研機構的專家學者和中國藏學研究中心各部門負責同志、有關科研人員近50人參會,研討會由鄭堆主持。

陳宗榮在講話中表示,習近平總書記在文化傳承發展座談會上的重要講話,從黨和國家事業發展全局戰略高度,對中華文化傳承發展的一系列重大理論和現實問題作了全面系統深入闡述,具有很強的政治性、思想性、戰略性、指導性,是一篇閃耀著馬克思主義思想光芒的綱領性文獻,是建設中華民族現代文明的行動指南,具有極其重要的里程碑意義。陳宗榮強調,傳承和弘揚西藏優秀傳統文化,應著重從以下幾個方面進行探索。一是立足於中華文明的突出特性,全面整理、系統梳理西藏傳統文化;二是立足於“第二個結合”,推動西藏傳統文化創造性轉化、創新性發展;三是立足於鑄牢中華民族共同體意識,正確把握中華文化和西藏傳統文化的關係;四是立足於新時代新的文化使命,建設中國式現代化西藏新文化。

會上,11位專家學者作主旨發言。大家圍繞主題,從多角度展開交流研討,發表真知灼見、積極建言獻策,共議推進西藏優秀傳統文化保護、傳承與發展大計。

丹珠昂奔作主旨發言

全國人大民族委員會原副主任、教授丹珠昂奔從概念和理念、形式和任務、方法和方向三個維度探討了西藏優秀傳統文化傳承和發展的路徑。他指出,西藏優秀傳統文化紛繁多樣、絢麗多彩,是中華文化的重要組成部分,我們應該充分認識其內容、性質和特點,立足於西藏和四省涉藏州縣發展實際,牢牢把握文化發展正確方向,推出原創的、創新的、高品質的精神産品。

圖為張雲作主旨發言

中國藏學研究中心歷史研究所研究員張雲指出,西藏優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展既是“第二個結合”題中應有之義,又是建設中華民族現代文明的重要組成部分。作為藏學研究工作者,我們要深入貫徹落實習近平總書記關於西藏工作的重要論述和新時代黨的治藏方略,展現藏學研究的中國特色、中國風格、中國氣派,建立中國藏學的學科體系、學術體系、話語體系,為西藏優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展作出應有的貢獻。

圖為烏雲畢力格作主旨發言

中國人民大學國學院教授、教育部“長江學者”特聘教授、中國人民大學西域歷史語言研究所所長烏雲畢力格從西藏“五色象徵”出發,探討西藏優秀傳統文化的傳播與影響。他指出,蒙古族文獻裏有“五色四藩”之説,以其指代各民族及其地理佈局。“五色四藩”概念出現在16世紀後半葉,其出現與藏傳佛教第二次傳入蒙古有關。由此可見,隨著藏傳佛教的廣泛傳播,西藏優秀傳統文化也隨之傳入周邊民族和地區,促進了各民族的交往交流交融。

圖為米瑪作主旨發言

西藏藏醫藥大學黨委副書記、校長、教授米瑪回顧了藏醫藥學的發展歷程,介紹了現代藏醫藥教育制度。他指出,藏醫藥是全人類的健康財富,也是中華民族的文化瑰寶,保護好、傳承好藏醫藥文化,擔負起新的藏醫藥文化使命,對於保障各族群眾生命健康,助力“健康中國”戰略,提高我國文化軟實力,鑄牢中華民族共同體意識,努力建設中華民族現代文明具有重要意義。

圖為蘇發祥作主旨發言

中央民族大學藏學研究院院長、期刊社社長、教授蘇發祥從西藏非物質文化遺産的特點切入,進一步闡釋中華文明的突出特性。他指出,習近平總書記在文化傳承發展座談會上高度概括和凝練了中華文明的五大突出特性。西藏優秀傳統文化中的非物質文化遺産是我國非物質文化遺産中的典型代表之一,從西藏非物質文化遺産的特點中我們可以看出,中華文明具有突出的連續性。

圖為德吉草作主旨發言

西南民族大學教授德吉草從三個方面論述了西藏優秀傳統文化中和諧、和睦和包容的特色。她指出,和諧是西藏優秀傳統文化的主旋律,和平、和睦是西藏優秀傳統文化的推動力,包容開放是西藏優秀傳統文化的生命力,要以美美與共的精神,鑄牢中華民族共同體意識,在漢藏優秀傳統文化中,不斷挖掘新的綿延不絕的生命力。

圖為黃維忠作主旨發言

中國人民大學國學院副院長、教授黃維忠從物質文化、制度文化、精神文化三個層面探討吐蕃文化的鮮明特性。他認為,吐蕃文化作為中華文化的重要組成部分,總體上呈現出創新性、統一性、包容性等特性,對其後的西藏優秀傳統文化發展産生了深遠的影響。

圖為噶爾哇•阿旺桑波作主旨發言

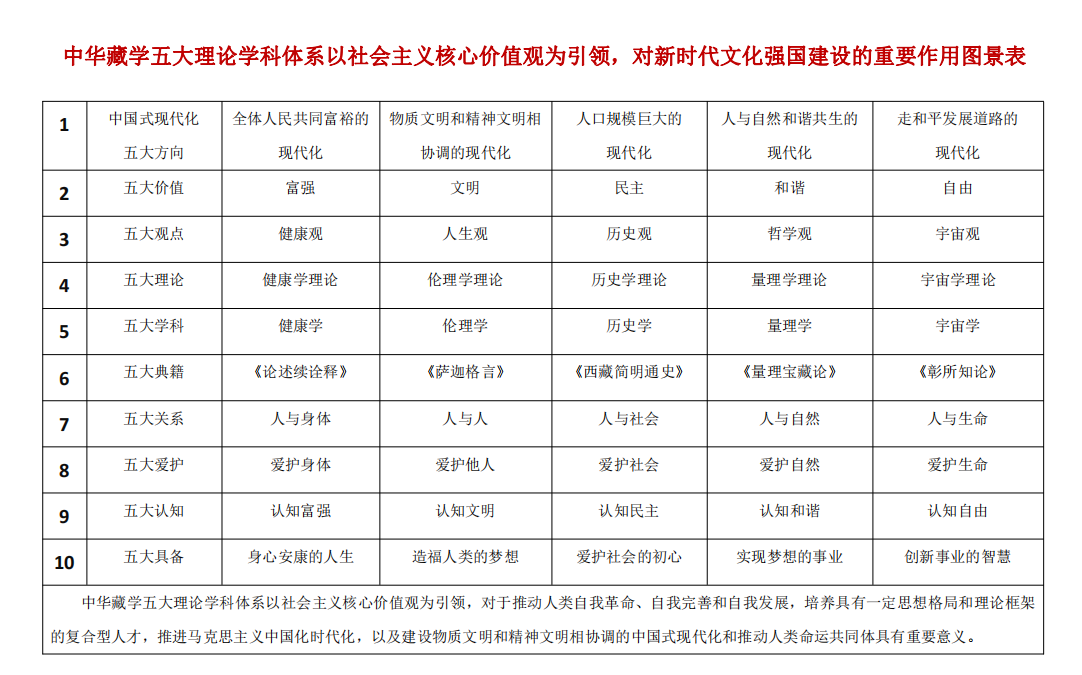

青海省政協民族和宗教委員會副主任、青海省佛教協會副會長、西寧宏覺寺住持噶爾哇•阿旺桑波介紹了他總結提出的“中華藏學五大理論學科體系在京藏古道上的傳承與傳播”,中華藏學五大理論學科體系是中國優秀傳統文化的重要組成部分,也是寶貴的中華文化遺産,包含了健康觀、人生觀、歷史觀、哲學觀和宇宙觀。噶爾哇•阿旺桑波認為,自元代以來,這五大理論學科體系就以其高深的思想內涵,在京藏古道上促進了各民族之間交往交流交融,對實現中華民族大一統發揮了積極作用。他表示,在新時代,在社會主義核心價值觀的引領下,中華藏學五大理論學科體系與馬克思主義理論體系的有機結合,將充分體現中華優秀傳統文化思想、智慧與現代科學理論的深度契合,不僅能滿足人類自身發展的需要,也能夠為進一步鑄牢中華民族共同體意識,持續推進馬克思主義中國化時代化,以及新時代文化強國建設和中國式現代化做出新的貢獻。

圖為程越作主旨發言

西藏自治區社會科學院一級巡視員、中國藏學研究中心現實問題特約研究員程越指出,西藏優秀傳統文化是中華文化的重要組成部分,同我國其他各民族優秀傳統文化一樣,都是建設中華民族現代文明的寶貴資源。我們應以社會主義核心價值觀引領文化建設,構築中華民族共有精神家園,以研究西藏穩定、發展、生態、強邊重大問題為主攻方向,為黨和人民述學立論、建言獻策,推動西藏優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展。

圖為梁俊艷作主旨發言

中國藏學研究中心歷史研究所研究員梁俊艷從西藏博物館新館“雪域長歌”展覽出發,介紹了西藏博物館事業發展概況和西藏博物館新館歷史部分展陳特點。她認為,歷史和現實雄辯地證明,西藏自古以來就是中國領土不可分割的一部分,西藏優秀傳統文化的産生和發展始終沒有脫離過中華文化母體,西藏優秀傳統文化能夠為中華民族現代文明建設作出應有貢獻。

圖為邱熠華作主旨發言

中國藏學研究中心歷史研究所副研究員邱熠華從民國時期漢藏佛教文化交流的角度進一步闡釋中華文明突出的包容性。她指出,漢藏佛教文化交流是幾千年來漢藏民族關係的重要紐帶之一,是中國各民族交往交流交融的重要歷史內容。民國時期漢藏佛教文化交流之所以能夠在當時極為複雜的政治局勢下展開,主要得益於中華文明及西藏優秀傳統文化的包容性這一突出特性。

鄭堆在總結講話中指出,與會專家學者聚焦習近平總書記在文化傳承發展座談會上的重要講話精神,圍繞藏醫藥文化、文化遺産、西藏優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展等方面,從理論到實踐、從宏觀到微觀、從歷史到現實,全方位、多角度介紹研究成果、分享心得體會。發言內容論證嚴謹、史實充分、角度全面,是西藏優秀傳統文化研究不可多得的優秀成果。本次研討會的成功召開,進一步加深了我們對傳承和弘揚西藏優秀傳統文化的認識,凝聚了當下藏學研究的共識,有利於下一步藏學研究工作的開展。

鄭堆表示,西藏優秀傳統文化是中華文化的重要組成部分,保護和傳承西藏優秀傳統文化是新時代藏學研究工作者的重要職責使命。我們要始終堅持中國特色社會主義文化建設方向,善於把弘揚發展中華文化和弘揚發展西藏優秀傳統文化有機結合起來,堅定文化自信、建設文化強國,在鑄牢中華民族共同體意識、促進各民族交往交流交融的歷史背景下,守正創新、推陳出新,讓西藏優秀傳統文化在新時代煥發新光彩。

以下為噶爾哇•阿旺桑波提出的“中華藏學五大理論學科體系在京藏古道上的傳承與傳播”論文精簡版:

中華藏學五大理論學科體系在京藏古道上的傳承與傳播

噶爾哇•阿旺桑波

(2023年9月)

習近平總書記在黨的二十大報告中指出:“中華優秀傳統文化源遠流長、博大精深,是中華文明的智慧結晶,其中蘊含的天下為公、民為邦本、為政以德、革故鼎新、任人唯賢、天人合一、自強不息、厚德載物、講信修睦、親仁善鄰等是中國人民在長期生産生活中積累的宇宙觀、天下觀、社會觀、道德觀的重要體現,同科學社會主義價值觀主張具有高度契合性。”報告中提到的這十種體現是中華優秀傳統文化的重要代表。

中華藏學五大理論學科體系是中國優秀傳統文化的重要組成部分,也是寶貴的中華文化遺産,它包含了健康觀、人生觀、歷史觀、哲學觀、宇宙觀。有史以來,中華藏學五大理論學科體系在京藏古道上的傳承與傳播,對促進中華民族多元一體格局的穩固、實現中華民族大一統發揮過積極作用。

一、中華藏學五大理論學科體系

中華藏學五大理論學科體系在人類自我革命、自我完善和自我發展方面發揮著重要作用。如果我們能夠深入理解和掌握這些學科,並將其應用於促進個人全面發展,必定會豐富我們的思想理論視野,將自身培養成為更加全面的複合型人才。自元朝以來,中華藏學五大理論學科完整的體系以八思巴文為載體,分別與中醫健康觀、中華民族歷史觀、儒、釋、道思想進行傳承與融合,並廣泛傳播,為實現中華民族的大一統和中華民族文化多元一體化格局發揮了積極作用。

中華藏學的五大理論學科體系以中國特色社會主義核心價值觀為引領,與馬克思主義科學理論體系有機融合,旨在培養具備一定思想格局和理論框架的複合型人才。這一舉措有助於促進各民族文化交往、交流和融合,為持續推進馬克思主義中國化和時代化提供了有力支援。同時,它對於習近平新時代中國特色社會主義文化強國建設、中華民族文化多元一體化發展,以及實現中國式現代化都具有重要意義。

二、聯結北京至西藏的京藏古道

京藏古道是聯接北京與西藏的通道,也是四大重要紐帶,即:重要的交通紐帶、重要的政治紐帶、重要的文化紐帶、重要的民族融合紐帶,它也是多元文化交流的重要通道,和中國歷史以及文化的縮影。由於北京與西藏之間雙向互動,各民族在京藏古道沿線生活和交往,極大程度促進了各民族文化大融合,文化的多元性在京藏古道沿線得以體現。中華藏學五大理論學科體系作為中華傳統文化的主要組成部分,在京藏古道上文化傳播與融合過程中也發揮了極為重要的橋梁作用,為京藏古道提供了文化、精神支撐。

京藏古道是寶貴的文化遺産,是優秀的文明成果,它在中華文化傳承中具有不可替代的地位和重要意義,它豐富的歷史背景和現實意義構成了鑄牢中華民族共同體意識和堅定文化自信的基石。

三、以八思巴文為載體的傳承與傳播

忽必烈決定在元大都(今北京)推廣以“八思巴文”為載體的中華藏學五大理論學科體系的傳承與傳播,具有極其深遠的意義!元朝中央政府設在元大都,是全國政治、經濟和國內外文化交流的中心,不同國家和民族之間的交流需要一種共同的文字和文化理論,統一語言文字是必然之舉。以“八思巴文”為載體的中華藏學五大理論學科體系,在以元大都為起點的帝師廟進行全面推廣,並逐漸傳播到全國各地,甚至傳向世界各國,成為國際性的學科框架。

四、中華大地上的傳承與傳播

元朝時期,只要哪有孔廟,哪就會建帝師廟。在孔廟,主要繼承與學習《論語》《中庸》《周易》等學問;帝師廟裏,主要學習和教授的是用以“八思巴文”為載體的《健康學》、《薩迦格言》、《歷史學》、《量理寶藏論》、《彰所知論》五大學科。

忽必烈始終堅持“以佛治心、以道治身、以儒治國”的治國思想。正是因為他開放、包容的思想格局,元朝成為東西方文化交流較為繁榮的朝代之一。這一歷史進步具有重要的歷史意義,豐富了中華民族文化的多元一體化格局,同時也促進了跨文化交流,為元朝的繁榮和多元化做出了卓越貢獻。

五、結語

文化是一個國家和民族的靈魂。堅定文化自信、增強文化自覺、實現文化自強,關係著國家前途、民族發展和人民福祉。當今,中華民族的優秀傳統文化展示了其卓越的精神特質,令我們因文化而自信!中華藏學五大理論學科體系與中醫健康觀、中華民族歷史觀,以及儒、釋、道思想融合傳承與傳播,進一步鞏固了中華民族的共同體意識。這有助於全面實現中國式現代化,包括全體人民共同富裕的現代化、物質文明和精神文明相協調的現代化、人口規模巨大的現代化、人與自然和諧共生的現代化,以及走和平發展道路的現代化。這一綜合發展方向為新時代文化強國建設做出了新的重要貢獻!

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123