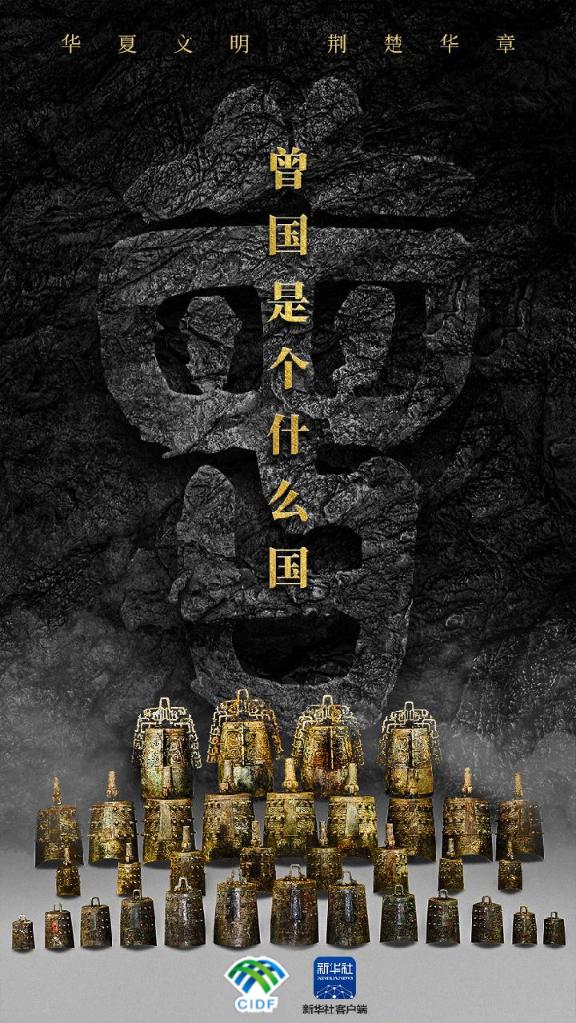

荊楚文化是悠久中華文明的重要組成部分,

在中華文明發展史上的地位舉足輕重。

湖北是荊楚文化的發源地

歷史傳承悠久、文化底蘊深厚。

1978年湖北隨州曾侯乙墓發現後,舉世震驚。

此後的四十多年中,地不愛寶,華章重現,

曾國考古不斷取得新進展。

但更多疑問也環繞在世人心頭?

“曾國”到底是個什麼國?

自宋代以來,“曾侯鐘”“曾姬無恤壺”等

許多“曾”字銘文青銅器陸續被發現,

它們説明在周代存在一個與楚國關係密切的“曾國”。

然而這些青銅器都不是經科學考古發現的,

缺少系統考古資訊,

無法使我們更深入地認識曾國。

經過2011年和2013年兩次發掘,

考古工作者在隨州葉家山曾國墓地發現了140座曾國墓葬,

三位曾侯安葬於此。

出土的大量青銅器、漆器、玉器等文物,

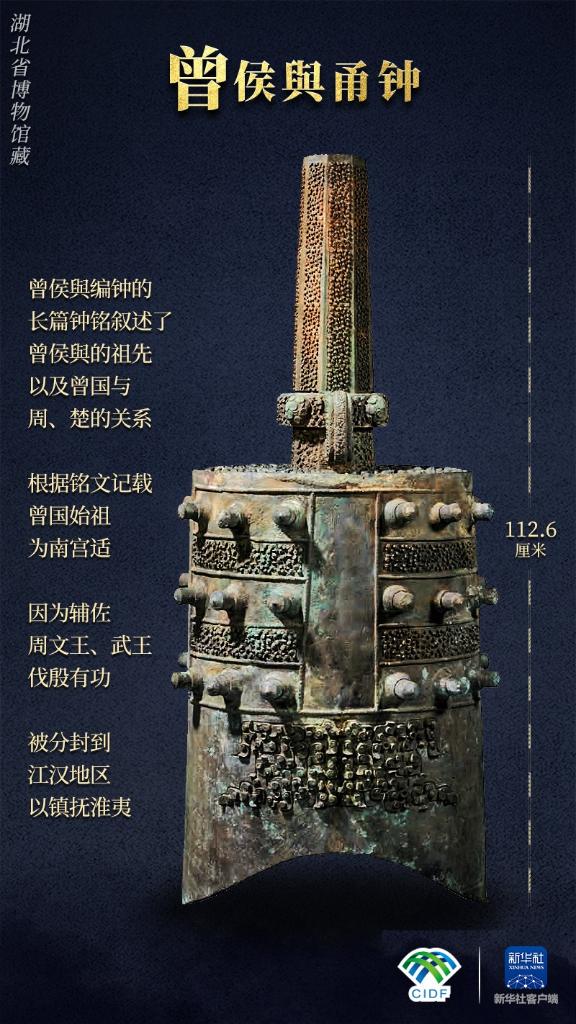

揭示出曾國是重臣南公封國,

扼守重要的南北通道隨棗走廊,

是周王室分封至江漢地區的重要諸侯國。

在葉家山墓地,

規模較大的65號墓、28號墓和111號墓是整個墓地的核心,

都出土了眾多帶有“曾侯”銘文的青銅器。

三位墓主均為西周早期的曾國國君。

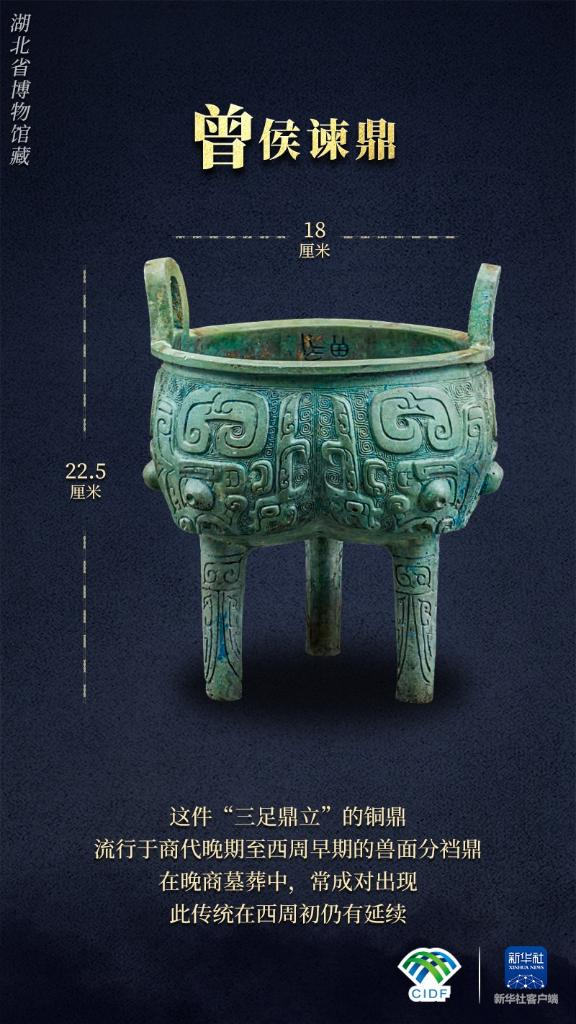

這件“三足鼎立”的銅鼎是流行于商代晚期至西周早期的

獸面分襠鼎,

在晚商墓葬中,常成對出現,

此傳統在西周初仍有延續。

而在葉家山2號墓、28號墓各出土一對曾侯諫分襠鼎,

其大小、形制、銘文相同,

應為同批鑄造,被分置於不同的墓葬之中。

器內壁鑄有銘文:“曾侯諫作寶彝”。

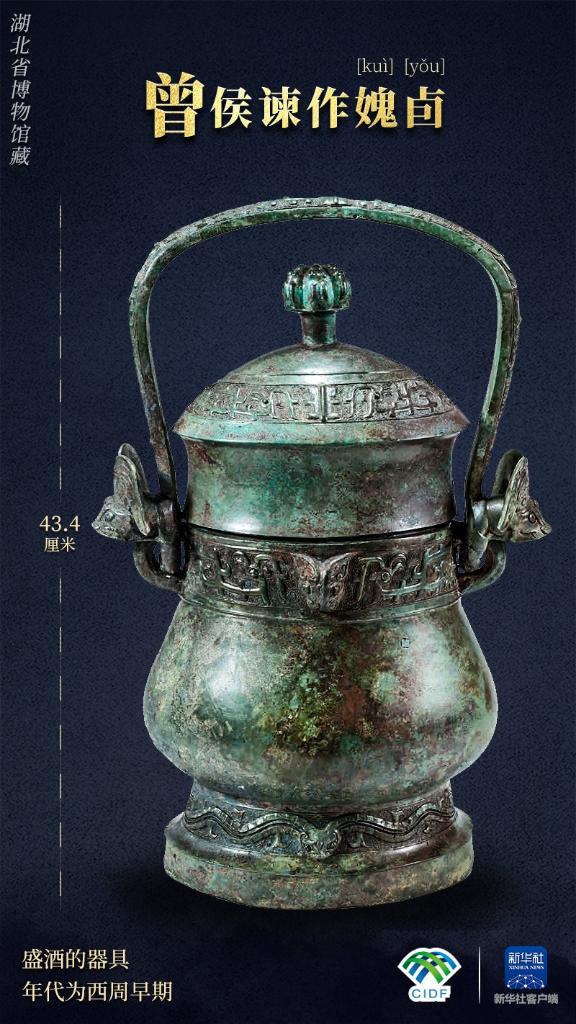

在葉家山墓地,更多的“曾侯諫”被發現于器內,

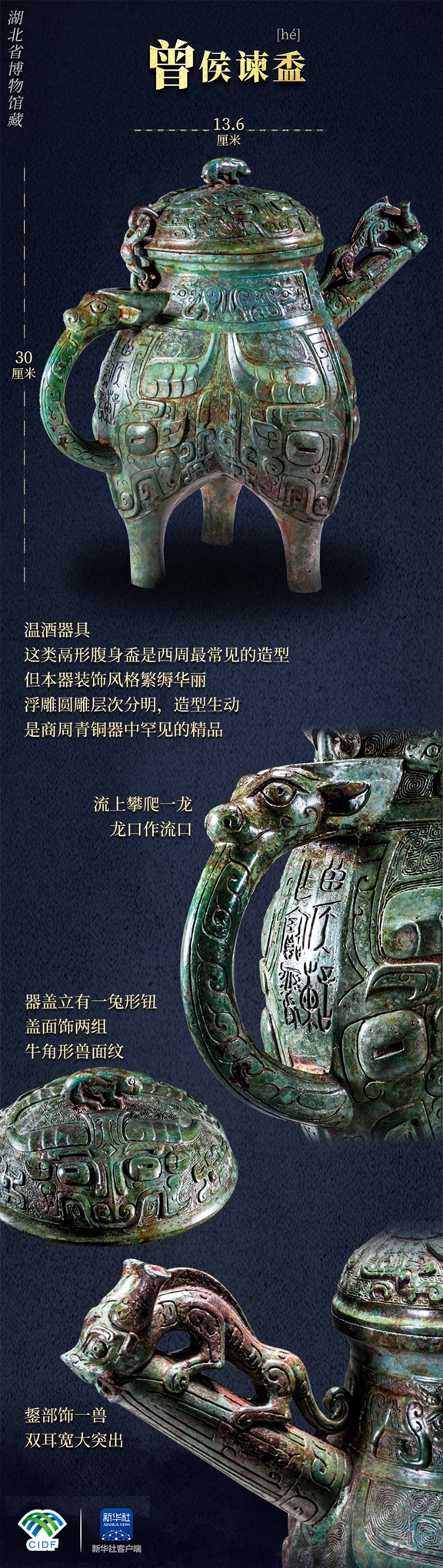

葉家山28號墓出土的曾侯諫盉,器表均施以精美的三重滿花紋飾,

兔形鈕,牛角形獸面紋。

流上攀爬一龍,龍口作流口。

風格繁縟華麗,浮雕圓雕層次分明,

是商周青銅器中罕見的精品。

這些器物的主人“曾侯諫”到底是誰?

同樣在28號墓出土的龍紋鉞,

鉞援中部飾獸面紋,兩側飾圓雕龍紋。

“曾侯諫”的高等級貴族身份無疑。

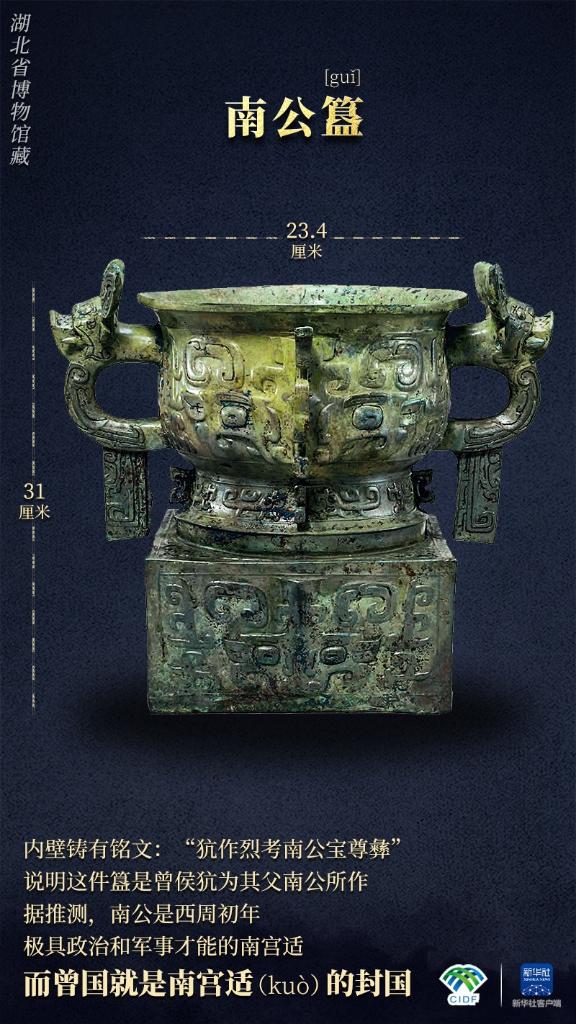

考古學家又在111號墓中發現了一件“犺作烈考南公”銅簋,

説明這件簋是曾侯犺為其父南公所作。

南公是西周初年極具政治和軍事才能的南宮適,

而曾國就是南宮適的封國。

今湖北隨州棗陽一線位於桐柏山與大洪山之間、漢水之東,

北通南陽盆地,南聯江漢平原,

被稱為“隨棗走廊”。

周代將曾國分封於此,

作為控制南方銅礦資源、經略江漢地區的戰略支點。

曾國在三代曾侯之後離開葉家山所在區域可能與昭王南征失敗有關。

隨著考古不斷取得新進展

湖北境內的棗陽郭家廟、京山蘇家壟等地點

都發現了西周晚期至春秋早期的曾國遺存。

曾國考古遺存的分佈證明,

西周晚期到春秋早期曾國疆域廣大。

棗陽郭家廟墓地和周邊城址的出土文物反映出

曾國有著強大的國力和發達的文化,

其文化面貌和中原基本一致。

這一時期的曾國恰與《左傳》中“漢東之國,隨為大”的記載相符。

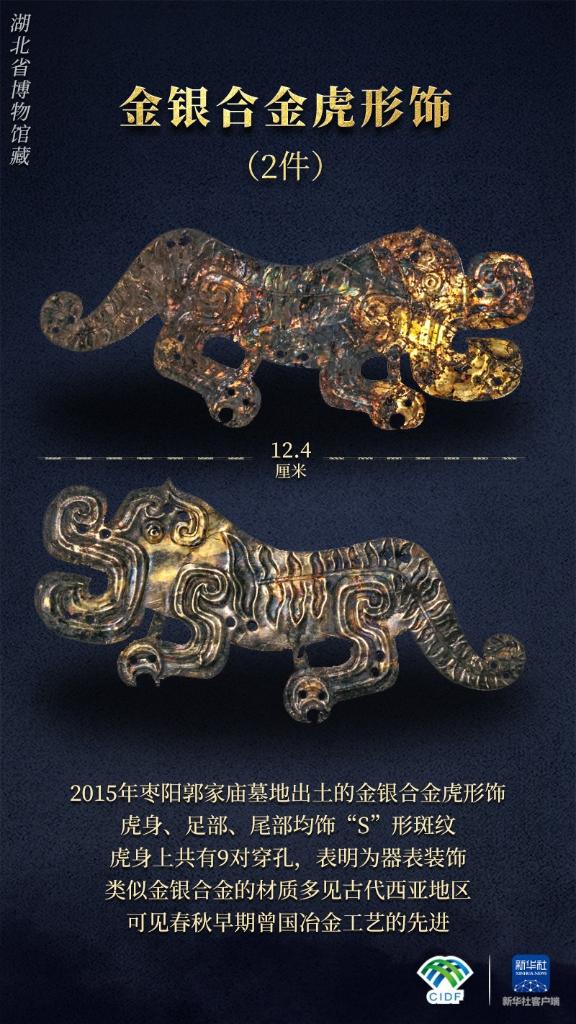

2015年棗陽郭家廟墓地出土的金銀合金虎形飾(2件),

虎身、足部、尾部均飾“S”形斑紋。

虎身上共有9對穿孔,

表明為器表裝飾。

類似金銀合金的材質多見古代西亞地區。

可見春秋早期曾國冶金工藝的先進。

出土的文物顯示,

春秋中晚期之後,隨著楚國的擴張,

曾國的疆域集中到今隨州城區一帶。

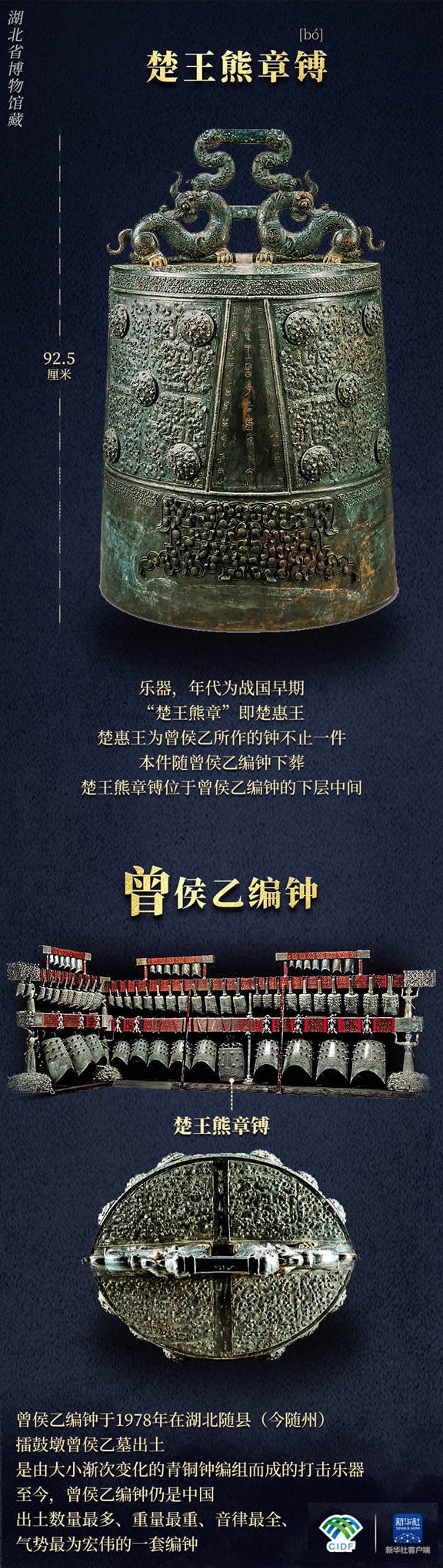

楚墓出土的曾國青銅器、曾侯乙墓中的“楚王熊章镈”

都證明此時的曾國已成為楚國的盟國。

2009年以來

考古學家又在隨州義地崗墓群進行了大規模考古工作,

發現了文峰塔、棗樹林墓地等,

為復原曾國歷史提供了新的線索,

證明了曾國即是隨國,

揭示了曾國從“左右文武”到“左右楚王”的歷史轉變過程。

這件錯金雲紋鑒缶由鑒、缶兩件器物組成,

有冰酒、溫酒的雙重作用。

器身滿飾錯金三角勾連雲紋,並鑲嵌綠松石,

本件器物裝飾風格繁縟、扣合嚴密,

體現了戰國時期高度發達的青銅器鑄造、裝飾工藝水準。

而它的主人則是文峰塔18號墓的墓主——曾侯丙,

曾侯乙的下一代,

也是曾國考古發現的最後一代國君。

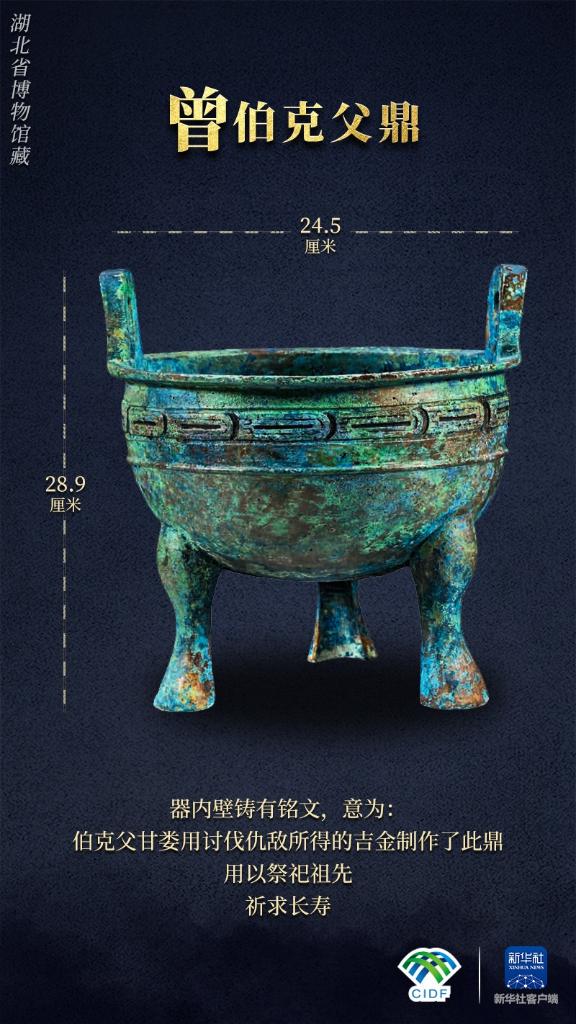

2019年在日本拍賣會上出現一組

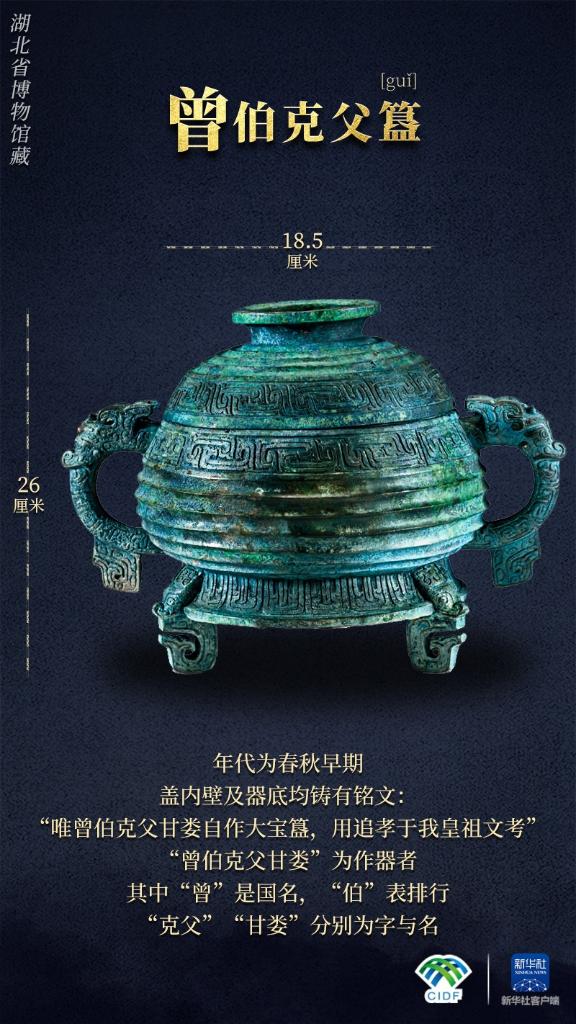

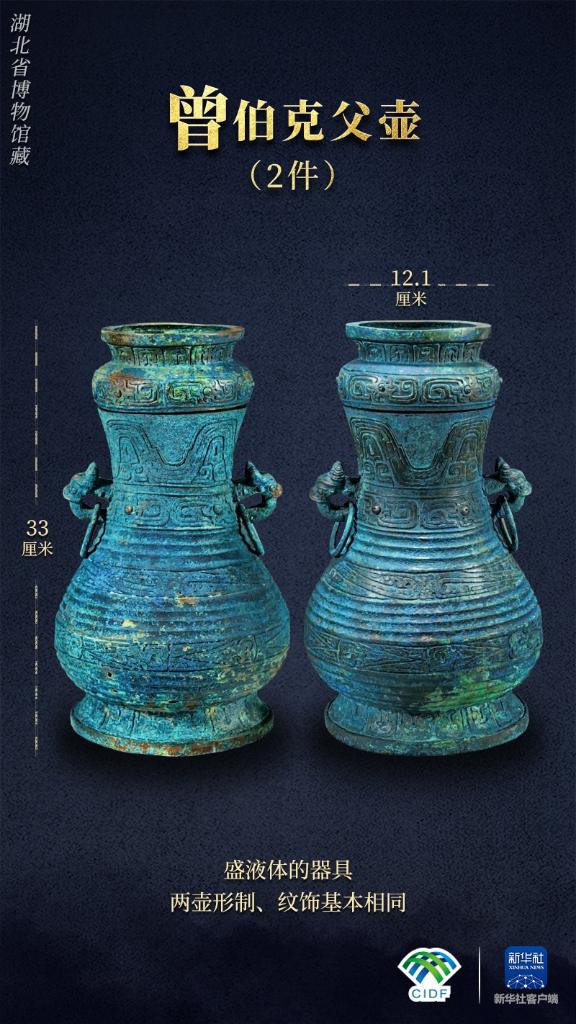

非法從我國出境的“曾伯剋父”青銅禮器。

我國政府立即啟動流失文物追索行動。

在外交努力與刑事偵查合力推動下,

曾伯剋父青銅組器終於回到祖國的懷抱。

曾伯剋父青銅組器,

是我國近年來在國際文物市場成功制止非法交易

實施跨國追索的價值最高的一批回歸文物。

2021年10月,“百年百大考古發現”揭曉

湖北隨州曾侯墓群位列其中

在湖北省文物考古研究院院長方勤看來,

曾國的歷史幾乎完全由近四十多年來的考古工作所揭示。

目前通過考古發掘所見的曾侯達15位

這在周代考古中絕無僅有,

這一系統發現極大完善了曾國歷史的進程,

填補了兩周史上關於“曾”記載缺失的空白。

從曾國這個諸侯國的切面,

不僅可以看到周朝的歷史,

也看到華夏文明的歷史,

這也是曾國考古的意義所在。

策劃:惠小勇於衛亞高潔

統籌:李鵬翔張書旗喬煜城

記者:喻珮熊琦

編輯:張鐸

指導單位:中央網信辦網路傳播局

出品單位:新華社新媒體中心

支援單位:中國網際網路發展基金會

協助:湖北省博物館

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123