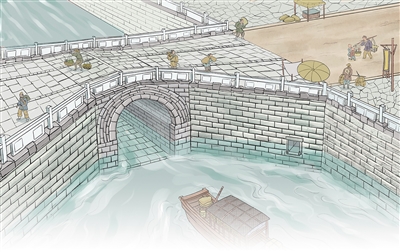

明代州橋復原圖。

開封市文物考古研究院供圖

州橋石壁上的北宋浮雕壁畫。

開封市文物考古研究院供圖

核心閱讀

州橋是北宋東京城中心的一座標誌性建築。州橋及汴河位置的確定,為東京城提供了可靠的時空坐標,對研究城市佈局結構具有重要意義。

北宋是我國石刻藝術成熟的重要時期,州橋石壁代表了宋代浮雕藝術水準,也是目前國內發現的體量最大的北宋石刻壁畫。

州橋遺址的發掘,展示了自唐宋至清代汴河開封段的修築、使用、興廢的演變過程,填補了中國大運河東京城段遺産的空白。

在北宋都城東京(今河南開封),州橋是城中心一座標誌性建築和禦街的樞紐。禦街是東京城南北貫通的中軸線,由於東西向的汴河截斷了禦街,架在汴河上的州橋將禦街連接起來,成為禦街的一部分。

《東京夢華錄》中有對“州橋”的描述:“州橋,正名天漢橋,正對大內禦街……近橋兩岸皆石壁,雕鐫海馬水獸飛雲之狀,橋下密排石柱,蓋車駕禦路也。”

宋人筆記記載,南宋使臣范成大、樓鑰、楊奐等人路過故都汴京,都曾看到或經過州橋。范成大還留下了著名詩作《州橋》:“州橋南北是天街,父老年年等駕回。忍淚失聲詢使者,幾時真有六軍來?”這説明,當時州橋還能正常使用。

州橋的發掘,是北宋東京城遺址考古的關鍵點之一,可以説為東京城提供了可靠的時空坐標。

有跡難尋,古今城市疊壓加大考古難度

歷代城市遺跡相互疊壓,是今天的開封城在考古上的一個突出特點。

北宋時期,大運河橫貫東京城,汴河兩岸繁華無比。明清時期,由於黃河在開封附近多次決口氾濫,造成宋代遺存深埋於今開封城下7—13米,加之地下水位較高,東京城遺址有古難考,有跡難尋。

開封幾代考古人從沒有停下探索東京城遺址的步伐,充分借鑒了我國在“古今重疊型城址”考古方面積累的豐富經驗。

隨著城市基本建設越來越快,開封城市地下水位明顯下降,這為考古工作提供了契機。2012年以來,考古部門相繼發掘了北宋東京城順天門遺址、明代周王府典儀所遺址、明代周藩永寧郡王府遺址。

2018年10月,經國家文物局批准,河南省文物考古研究院聯合開封市文物考古研究所(今開封市文物考古研究院)啟動了州橋及汴河遺址發掘工作。考古隊首先對州橋東側汴河河道進行了發掘,理清了不同時期地層的深度,廓清了汴河的寬度、堤岸堆積及宋代至明清時期河道淤積形態,為州橋遺址發掘積累了資料。

2020年3月,州橋遺址本體發掘工作正式開始。遺址位於今中山路下,而中山路是開封老城區一條重要的南北交通幹道。為了有效疏導交通,儘量減少對周邊城市居民生活的影響,當地政府部門專門負責協調解決發掘中遇到的問題,為考古工作順利開展提供了保障。

截至目前,州橋遺址共完成發掘面積4400平方米,發現不同時期各類遺存117處,出土各類文物標本6萬餘件,包括陶、瓷、石等,其中瓷器標本5.6萬多件,還發現大量獸骨和人骨,出土文物極為豐富。

多方論證,破解州橋年代之謎

既然是古今疊壓,如何確定州橋的年代?事實上,我們差一點就與真正的北宋州橋“擦肩而過”了。

經過一年多的工作後,2021年,州橋橋面大部分呈現在我們面前:橋面由方形青石鋪築,南北長約25米,略有弧度,中間高,兩側低;東西寬約30米,中間用條石分隔成三等分,一途三道,中間表示禦路。

從地層關係上看,橋面在明末洪水淤泥的覆蓋下。建築材料除青石外,還大量使用了青磚及白石灰,青磚砌築的券洞寬5.8米,高6.58米,比較符合明代文獻記載的州橋。特別是白石灰的大量使用,具有明顯的明代建築特徵。

此外,我們還在橋面東側及河道中發現了一組建築基址,由大門、院落、南北廂房、正殿組成,坐東朝西,疑似明代《如夢錄》記載的金龍四大王廟。在正殿基址東側的河道中出土了三尊貼金銅造像,其中較大的一尊高約1米,金盔金甲,三首六臂,手執法器,怒目圓睜,應為河神金龍四大王造像。明清時期,黃河及運河兩岸金龍四大王廟多有分佈。

根據這些情況,考古隊基本確定:出土的州橋應為明代重建過的州橋。

發現州橋為明代重建,大家不免有點失望,停止州橋遺址發掘的聲音不斷傳出。幸而,考古隊頂著壓力,選擇繼續發掘。

解剖了橋東側河道及堤岸地層,在橋東北角明代磚砌雁翅與河岸連接處,我們最先發現了明代補築的磚壁;繼續向下清理,又發現了石壁,石壁上有雕飾圖案,先是纏枝牡丹、卷草,再有飛雲、獨角獸頭。我們馬上聯想到《東京夢華錄》的記載。這會是北宋的石壁嗎?

懷著忐忑的心情,我們繼續清理,一點一點,一匹海馬瑞獸形象逐漸完整清晰。瑞獸像馬又像鹿,偶蹄,頭部、腿部有鬃毛,獨角,身體健碩,呈昂首嘶鳴、四蹄奔騰狀,一前一後兩隻禽鶴引頸飛翔,周圍祥雲環繞。石刻圖案上下通高約3.3米,充滿祥瑞氣氛。

石雕壁畫的出土,令考古隊既興奮又緊張。興奮的是,這極有可能是北宋保留下來的遺存。緊張的是,尚不能完全排除是否為明代改建。於是,隊員們順著石壁繼續向下向東挖掘。向下,是想從根部尋找石壁的年代線索;向東,是想探求石壁延伸長度。

發掘很快有了收穫。雕刻圖案下的石壁呈毛面狀,高約2米,最下層為較大方形石塊砌築,方石下的基礎為方木。石壁向東又發現了兩匹海馬,體量與第一隻大體相當,均由前後兩隻飛鶴簇擁,祥雲環繞。經過細心觀察,考古人員發現雕刻圖案的石條上均刻有文字編碼,自下而上使用文字“上士由山水、中人坐竹林,王生自有性……”自西向東使用文字“十四、十五……廿四、廿五”之類。經考證,編碼“上士由山水”等文字,是流行于唐宋以來的習字蒙書,唐宋時期有用作史籍檔案編碼的先例。從編號順序看,瑞獸圖案應有四組,近橋一組被明代雁翅橋臺遮擋。

由於石壁內的河道在明代疏浚過,淤積層無法為石壁提供時代證據。但我們在解剖石壁外側夯土時發現,其中包含的瓷片遺物均不晚于宋代。我們還把州橋發現的石刻與河南鞏義市宋陵陵前瑞禽石刻進行了比對,雕刻風格技法十分相似。

綜合各種資訊,專家們經過論證確認:州橋發現的石刻壁畫為北宋原真遺存!

2022年8月,州橋東側南岸石壁也順利出土,又發現三組海馬瑞獸圖,體量與北側相當,雕刻紋路更清晰,形象更逼真,石壁編碼使用的是《千字文》。《明史》記載,明洪武初年,為了轉運關中一帶糧食到南京,人們對汴河進行了疏浚。因宋代州橋不能通行大型舟船,推測當時對其進行了改建,但保留了近橋兩岸宋代石壁。

至此,州橋遺址宋明年代問題得以厘清。

汴河遺珍,見證北宋都城繁華

州橋浮雕雕刻精美、構思縝密、端莊大氣、栩栩如生,印證了《營造法式》關於石作制度的相關記載,以及“素平”“壓地隱起”等技術。其與宋陵前的瑞獸石刻風格非常相近,應該都是官作。浮雕對稱分佈在橋體兩側,根據已經出土的面積推測,石岸雕刻面積約達330平方米。

北宋是我國石刻藝術成熟的重要時期,州橋以其特殊的地理位置、龐大規模和全石結構,展示了建築石刻藝術的高度。州橋石壁代表了宋代浮雕藝術水準,也是目前國內發現的體量最大的北宋石刻壁畫。

州橋及汴河位置的確定,對研究北宋東京城的城市佈局結構具有重要意義。州橋遺址的發掘,展示了自唐宋至清代汴河開封段的修築、使用、興廢的演變過程,填補了中國大運河東京城段遺産的空白。巨幅石雕壁畫,見證了北宋東京城的繁華。

(作者為河南省開封市文物考古研究院副院長)

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123