茶園與民居。安溪縣農業農村局供圖

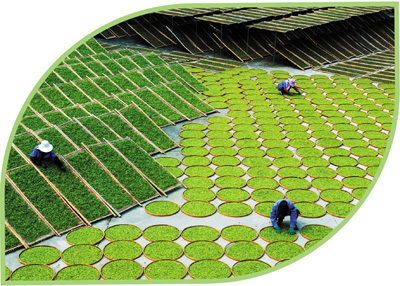

制茶師在進行福鼎白茶的“萎凋”。文化和旅遊部供圖

代表性傳承人魏月德在進行鐵觀音的“做青”。文化和旅遊部供圖

代表性傳承人韋潔群在進行六堡茶的“揉捻”。文化和旅遊部供圖

杭州西湖龍井茶文化景觀。杭州市農業農村局供圖

編者按

近兩年,中國茶在文化遺産體系的認定中喜訊頻傳。2022年5月,“福建安溪鐵觀音茶文化系統”被列入全球重要農業文化遺産名錄。2022年11月,“中國傳統制茶技藝及其相關習俗”列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺産代表作名錄。計劃于2023年9月舉行的第四十五屆世界遺産大會上,“普洱景邁山古茶林文化景觀”將作為中國唯一申報的項目接受審議,結果亦令人期待。

遺産的認定,使茶作為中華優秀農耕文明的鮮活代表和中西文明交流互鑒的重要媒介,為世界文化多樣性增添了濃墨重彩的一筆。本版邀請專家,從不同視角呈現中國茶的豐富內涵。

農業文化遺産生動、系統地呈現了中國茶發展演變的完整風貌,為我們認識中國茶提供了獨特視角。

早在2012年,“普洱古茶園與茶文化系統”就成為全球重要農業文化遺産。目前,我國22項全球重要農業文化遺産中,有3項是茶類遺産。在農業農村部認定的138個中國重要農業文化遺産中,有18個以古茶園與茶文化或茶園複合景觀為主。此外,還有許多農業文化遺産地將茶園或茶産品作為遺産組成要素或遺産地的重要産品。

我國是世界上最早栽培茶樹的國家

我國是世界上最早發現茶樹、栽培茶樹和利用茶葉的國家,種茶、用茶、飲茶的歷史悠久。

在雲南瀾滄江中下游地區,集中分佈著茶樹始祖化石——第三紀景谷寬葉木蘭(新種)化石、中華木蘭化石,以及目前世界上發現的最古老的野生茶樹——有著2700年樹齡的千家寨野生古茶樹。這裡還有全世界唯一樹齡千年以上的邦崴過渡型古茶樹,最大規模的野生茶自然群落,以及世界上最大、最古老的人工栽培已達千年的萬畝古茶園。它們與利用現代理念技術的生態茶園,共同構成了茶樹利用演化的完整鏈條。

茶,通過古商道“茶馬古道”,經雲貴川藏等地走向世界。為了便於馬幫長途運輸,人們創造了磚茶、餅茶,能夠長時間保存。其後發酵的口感,形成的保健功能,被眾多飲茶愛好者認可。

在雲南普洱,古茶園為近千種植物物種提供了生存環境,其中不乏國家珍稀保護植物。古茶樹等高大喬木遮擋了強烈的陽光,豐富的落葉等為土壤提供了養分,使野生的菌類、水果、藥材、寄生植物和一些栽培作物能夠茁壯成長。家禽家畜在茶園中自由放養,啃食園中野草,糞便肥沃了土壤。茶農定期採摘茶葉與伴生的螃蟹腳等産品,有效控制茶樹的長勢,避免寄生植物破壞茶樹營養。村落坐落在連片的古茶園之中,森林環繞,農田散佈,人地相協,構成複合性生態景觀,有效改善了山地區域小環境。

在福建安溪,茶産業是民生支柱,80%的人口從事與茶有關的産業,農戶收入的56%來自茶葉。安溪鐵觀音出口日本、東南亞、歐盟等63個國家和地區,成功入選中歐地理標誌協定首批保護名錄。

有了遺産品牌的支撐,農戶收入顯著提升。茶樹育種、茶園管理、茶葉産銷、茶旅融合……傳統農耕智慧結合當代科技與管理手段,實現多産業融合,服務於遺産保護和品牌發展,為鄉村産業創新提供了舞臺。

古老的茶園延續繁衍,正在煥發新的生機。

中國茶是農業與茶文化的複合

中國茶以令人驚嘆的豐富品類,鋪陳出中國南方廣闊土地上多姿多彩的生態與文化。生長于我國的茶樹品種約佔全球的80%,其中,山茶屬茶組植物在中國分佈的種類達94%。它們廣泛分佈在西南、華南、江南和江北四大茶區的20多個省份、1000多個市縣。這些野生和經長期栽培改良的茶樹品種,成為我國茶樹良種育種的重要基因來源,全國平均利用水準達到38%,長期支撐著“以茶為農”的獨特的鄉村生計形態。

正是以豐富的茶樹品種資源為基礎,配合不同茶葉製作技術,形成了綠茶、黃茶、白茶、青茶(烏龍茶)、紅茶、黑茶等多類茶産品。

在福州,亞熱帶海洋季風為河邊沙地的茉莉花、低山丘陵的茶樹與連片的水稻田帶來了極適生長的暖濕環境。適應當地多樣的地形,福州人創造了自山上至河流依次為“林—茶—林—城市—茉莉—河流”的垂直景觀和環境友好的茶園管理技術,為茉莉花和茶的碰撞提供了天然條件。

在安溪,利用茶樹整株壓條繁殖的特性,茶農創造了“短穗扦插”繁育方法。人們還利用“客土法”等傳統茶園管理技術有效施肥,利用花生、大豆套作以及鋪草等方式改善茶園的土質,加之東部山區多雲霧的環境,使茶積聚了豐富的茶多酚和芳香物質。配合安溪人創制的半發酵技術,讓鐵觀音具有了更好的顏色、香氣和口感。

西湖龍井、吳中碧螺春、安吉白茶、恩施玉露、太平猴魁、蒙山茶、福鼎白茶、鳳凰單叢、安化千兩茶、赤壁磚茶等傳統名茶的核心栽培區域,都是已被認定的重要農業文化遺産地。這些名茶的製作技藝及其衍生的茶藝等,也是人類非物質文化遺産“中國傳統制茶技藝及其相關習俗”所包含的44個項目中的重要組成部分。

中國茶的豐富內涵,正被越來越多維地展示給世界。

(作者單位:北京師範大學科學教育研究院)

茶文化——“大文化遺産”觀的生動實踐

“開門七件事,柴米油鹽醬醋茶”,茶被中國人視為基本生活物資。茶在我國有系統完整的知識體系、廣泛的社會實踐、成熟發達的傳統手工藝技能以及種類豐富的手工製品。茶樹種植、茶園管理、茶葉製作、飲茶習俗、茶葉貿易、茶具器皿製作……與茶相關的一切,深深融入了中國人生産生活的方方面面,從古至今都是中國人生活中不可或缺的組成部分。

2022年列入人類非物質文化遺産代表作名錄的“中國傳統制茶技藝及其相關習俗”,就有著極為豐富的內涵。它整合了44個相關國家級非遺項目,包含了綠茶、黃茶、黑茶、白茶、烏龍茶、紅茶六大茶類及花茶等再加工茶的相關技藝,以及趕茶場、潮州工夫茶、徑山茶宴等特色鮮明的相關習俗。

在長期實踐過程中,制茶師們掌握了殺青、悶黃、渥堆、萎凋、做青、發酵、窨制等關鍵技藝,使不同的茶各具風味。如在武夷岩茶製作技藝中有複式萎凋,低溫久烘,這是使大紅袍呈現出“岩骨花香”獨特風味的關鍵環節。“手不離茶,茶不離鍋,揉中帶炒,炒揉結合,連續操作,起鍋即成”,則是洞庭山碧螺春採制技藝的技術要領。

炒茶也是很難掌握的一門重要技藝。西湖龍井製作技藝代表性傳承人樊生華曾説:炒鍋溫度至少有220攝氏度,連續炒茶一個星期,手指關節都不能打彎。這一道工序,包含著手上的搭、磨、拓、鬥、推等10多個動作,並要用像打拳一樣的力量來控制,才能炒出西湖龍井獨特而豐富的香。

揉、捻、搓的力度,通過雙手拿捏;炒、烘、焙的溫度,通過手心手背感應;發酵的程度,通過觀、望、嗅來判斷。經過制茶師的雙手,茶樹葉中含有的兒茶素、咖啡鹼、茶氨酸等成分被煥活為多種香氣,造就了茶葉的靈魂。

中國人酷愛茶,不僅因為它的曼妙滋味。泡茶、喝茶、賞茶、品茶在1000多年前就形成了具有儀式性和審美性的茶道,對中國人的性情涵養産生深遠影響。建窯建盞、宜興紫砂壺、傳統音樂茶山號子、傳統舞蹈採茶燈、傳統戲劇採茶戲等,都是為茶而生,茶為文化生活的豐富和再創造提供了不竭動力。

茶作為載體,也見證了中外文化交流的歷史。如近鄰的日本茶道、漂洋過海的英式下午茶,都源於中國茶葉。2019年,聯合國大會宣佈將每年5月21日確定為“國際茶日”,以讚美茶葉的經濟、社會和文化價值。“中國傳統制茶技藝及其相關習俗”列入人類非物質文化遺産代表作名錄,進一步拓展和提升了中國茶的影響力。

茶,連接著人與自然,連接著歷史與現實,連接著中國與世界,連接著文化、經濟和美好生活。

目前,我國關於茶的文化遺産,包括全球重要農業文化遺産、人類非物質文化遺産、世界文化與自然雙遺産等多種類型,成為深化“大文化遺産”觀的典範,也將為新時期文化遺産保護帶來啟發。

(作者為中國藝術研究院文化發展戰略研究中心主任)

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123