【環球網文化頻道 記者 安綺】塤聲悠遠,倣若來自遠古的呼喚。大幕徐徐拉開,“我”來了。透過“我”的雙眼,看見穀物、黑陶、玉琮......看見良渚的悠久時光。

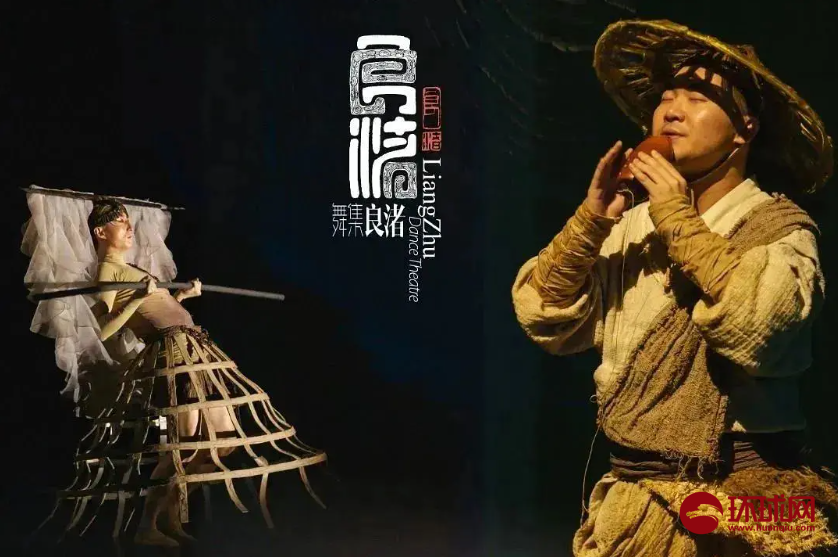

舞集《良渚》劇照(受訪者供圖)

作為目前中國舞壇上唯一再現良渚文明的精品力作,由浙江演藝集團浙江歌舞劇院出品的舞集《良渚》在2023年春天的文藝舞臺上綻放出動人的光彩。從杭州大運河劇院到北京國家大劇院,舞者賦予良渚文物以生命,在充滿歷史感與氛圍感的舞蹈中,將觀眾帶入到神秘而古老的良渚世界,跨越時間長河與先民們心靈對話,在震撼人心的舞動中傳遞著生生不息的文化活力。

獨特的舞集,呈現五千年前璀璨文明史詩

“用舞蹈的語言表現‘良渚’是最合適的,也是最難呈現的。”舞集《良渚》取材自世界遺産良渚遺址,由總導演黃亦川操刀。從2018年立項到2023年公演,五年間先後歷經兩版和持續不斷地打磨,作品時長由最初的六十多分鐘增加到近九十分鐘,在這場文明史詩的演繹中對提取自良渚文化的元素有了更細緻深入的詮釋。黃亦川坦言,舞集《良渚》創作中的最大挑戰是要從無形到有形,“所有的主創都經歷了一個不斷地構建、再推翻再構建的過程,非常艱難。”

良渚遺址是實證中華五千年文明史的聖地。其規模宏大的城址與宮殿、世界所罕見的精美玉器、完善的城市體系、高度發展的稻作農業、世界最早的堤壩系統、刻畫有文字符號的陶器等出土物,向世人表明,依水而居的良渚先民曾以耕耘勞作創造了輝煌的物質文明和精神文明。

創作初期,主創團隊數度前往良渚博物院進行了大量采風調研,去反覆觀看珍貴的出土文物,邀請良渚考古學家們進行了多次座談。“由於沒有文字記載,考古學家是通過考古發掘的各種遺跡和出土文物,經過多年努力才逐漸解讀出五千年前良渚的面貌。”這讓黃亦川深刻地意識到,絕不能用虛構的故事來呈現良渚,因為“好不容易才實證了良渚文明並得到了世界的認可。如果為了創作而虛構一個故事,那其實是一個悖論。”為盡最大程度準確地表達良渚,不同於常見的舞劇,作品以獨特的舞集形式呈現。

何為舞集?在專業舞者出身的黃亦川看來,舞蹈的美學價值在於它所傳達的思想和情感,以及透過舞蹈動作肢體語言的演繹,它所展現的視覺和聽覺效果亦可以被視作一本詩集、散文集或畫集。充滿詩意的舞集《良渚》應運而生,採用段片式結構,《序》《穀物》《基石》《黑陶》《玉琮》《符號》六個篇章將穀物、水利、玉琮、黑陶、基石以及象形符號等一系列的意象貫穿整場演出。“每個人眼睛裏看到的良渚可能都是不一樣的。想用舞蹈來表現每一個所見的文物,用最原初的方式表達‘我’記憶裏最深切的感受。”黃亦川説。

文物“活”起來,穿越時空與先民共舞

“舞臺上的‘我’,既是舞者,也是每一位觀眾,同樣也代表了我自己。”黃亦川用第一人稱塑造作品中的主角“我”,帶領觀眾更好地融入良渚的世界。圍繞“共命運、同守護”的情境定位,玉、印、巫、樂......以意識流的手法化為舞臺上鮮活的角色,融合在多媒體構建的山水空間和光影氛圍裏,寫意五千年前的天、地、人、物。

“事實上,用舞蹈去直接表現文物,這明顯是不可能的。我想表現的是人和物之間的關係。”黃亦川強調,“我”如何去表現祖先們的智慧、勞作與創造,是整個創作中的核心思考。

“穀物”篇中,先民的稻作帶領觀眾回溯中國農耕文化起源,重新審視我們賴以生存、不可或缺、更將影響深遠未來的農業文明。玉琮,被古人視為溝通天地之間的媒介。“玉琮”一幕裏,神徽圖騰在舞臺上被放大,玉鳥“翩翩起舞”,從刻畫變成活生生的形象。“印”的角色在黃亦川的想像裏猶如一個時間的年輪,在不停地旋轉中給予不同時期的人們以記憶和傳承的載體。“巫”則展現了古人觀天看地,進而産生水利工程和原始信仰......

舞臺藝術是視覺和聽覺的合體,需要構建每個角色不同的定位。從今天可以見到的傳統江南舞蹈的形態、特色中“倒推、再創造”巧妙創作形成了獨具南方風情魅力的動作舞姿。良渚出土的麻織品碎片、巨大木材、陶器上的文字刻符號、建築裏的“草裹泥”等也都成為了構築舞臺視覺的靈感元素。尤其,不僅演員的服飾以麻織為主,舞臺的空中裝置也以麻織品上的經緯線結構為靈感,用疏密交替的線條來呼應塑造遠古時期那質樸卻又華麗、神秘而朦朧的氛圍。

“樂”的角色則將聽覺體驗詮釋得淋漓盡致,塤成為舞集《良渚》的音樂邏輯線,連貫串起前後篇章,為整部作品注入靈氣。“良渚出土的陶片特別多,有考古學者認為當時可能存在用陶製作的吹奏樂器。”黃亦川説,儘管今天無從得知良渚先民製作的樂器原貌,但可以通過材質推論,陶塤與良渚有著千絲萬縷的聯繫,他篤定地認為,“今天産生的東西,一定與過去有緊密的關聯。”

舞集《良渚》劇照(受訪者供圖)

舞動的非遺,展現生生不息的創造力

透過舞集《良渚》,回眸祖先們給現代人留下的寶貴財富和智慧,感受到文化記憶的根植和熱切的民族情感蘊藉于其中,這也是一場非遺之美的綻放過程。

“文明是人類靠雙手創造的。文物其實正是説明瞭人類要創造未來,一定需要用雙手去創造。”在導演的身份之外,黃亦川還身肩浙江省非物質文化遺産中心傳播推廣部主任的責任。他告訴環球網文化記者,目前浙江省擁有11項世界人類非遺項目和兩百多項國家級非遺項目。他相信良渚遺址裏出土的陶片、陶器及所反映的遠古時代先民的制陶工藝,與宋瓷、流傳到今天的浙江龍泉青瓷等有著源遠流長的傳承關係,“先民的生活和技藝,其實從來沒有離開過我們。”

在良渚博物院裏,一件用陶“編織”成“中國結”造型的陶器令黃亦川印象深刻,還有一片薄薄的陶片讓他嘆為觀止,“你無法想像它怎麼能被做得那麼薄,那時候並沒有先進的工具,完全是靠手作。”

現今出土的良渚文物中最有代表性的是刻畫精微的玉璧,只有通過高倍放大鏡才能看到。“玉雕界最頂尖的淺浮雕工藝,就是玉琮上産生的,放大後你會看見,用線條構建的疏密紋樣非常的細膩精美。”黃亦川不住感慨,或許今天的人不借助現代化工具都做不出那樣薄的陶片、那樣精美的紋樣,“古人的智慧和創造力,到今天還值得我們學習。”

傳播的力量,吸引更多人走進良渚遺址

舞集《良渚》描繪了江南溫婉秀麗的古典風韻之美,也成功打造了屬於浙江舞蹈的品牌和IP。“遠古的歷史文化遺存和源遠流長的非物質文化遺産,都可以變成今天文藝創作的素材。”黃亦川動情表示,紮根中華優秀傳統文化的豐沃土壤,有取之不竭的創意靈感。通過作品傳承和弘揚中國文化,更是身為文藝工作者應自覺擔負的使命,尤其需要通過文藝作品的創作表達讓年輕人和孩子們認識到祖先創造的璀璨歷史成就,既講述“我們從哪來?”“曾經歷過什麼?”,也把“未來我們可以創造什麼?”的思考帶給觀眾。

以文化人,以藝通心。黃亦川希望舞集《良渚》能成為傳播中華文化的索引,吸引更多的人去探索包括良渚在內的中華文化和歷史。一次演出結束後,有位來自美國百老彙的藝術家告訴他,他們的觀眾將有興趣了解中國是如何保護古代人類文明的,這令黃亦川備受鼓舞。在未來,舞集《良渚》將走向全國更多的地方,走向世界,他也期望能透過這部作品的演出搭建海內外觀眾交流的平臺,“可以共同探討我們的過去、今天和未來。”

舞集《良渚》劇照(受訪者供圖)

“希望它可以讓更多的人知道良渚,走進杭州良渚遺址。”在採訪的最後,黃亦川表示,好的作品需要不斷地打磨,就像國外的音樂劇《貓》演出幾十年來不停地在修改,舞集《良渚》在今後也會與時俱進持續創新。對他而言,“首輪演出只是開始,在觀眾和各界的反饋中找到哪些地方還需要更好地去表現,這是創作者對待精品創作的一種態度和追求。”(完)

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123