《水滸傳》裏,但凡寫到京城裏發生的事,州橋總是頻頻出場,成為故事背景。楊志賣刀的地點就在州橋。梁山好漢元宵夜鬧東京,也數次在州橋附近逡巡。因為州橋夜市是東京城最熱鬧的夜市,元宵之夜,站在州橋上,能看見層層綵燈堆疊成的狀如巨鰲的“鰲山”。那晚,宋江四人便是“出小禦街,徑投天漢橋來看鰲山。”天漢橋,即為州橋別稱。

在北宋都城東京,也就是今天河南開封,州橋是城中心一座標誌性建築和禦街的樞紐。禦街是東京城南北貫通的中軸線,北起皇城正南的宣德門,經過州橋,南至內城正南門朱雀門,並延伸至外城正南門南薰門,七八里長。由於東西向的汴河截斷了禦街,架在汴河上的州橋,將禦街連接起來,成為禦街的一部分。

北宋年間,東京城的繁華在州橋一帶一覽無余。“兩岸夾歌樓,明月光相射”,“州橋明月”躋身汴京八景之一。每到節慶之日,州橋南北更是摩肩接踵,燈火璀璨,直到夜半三更。

詩人寫詩,州橋也是一個常用的抒情意象。北宋宰相王安石無數次經禦街往宮裏上朝,他寫過州橋明月:“州橋踏月想山椒,回首哀湍未覺遙。今夜重聞舊嗚咽,卻看山月話州橋。”梅堯臣描繪過州橋兩岸的滿目繁華:“堤上殘風雪,橋邊盛酒樓。據鞍衰意盡,倚檻艷歌留。”

到了南宋,詩人范成大出使金國,途經故都汴京,寫下哀傷的《州橋》:“州橋南北是天街,父老年年等駕回。忍淚失聲問使者,幾時真有六軍來?”六軍指代的是天子統帥的軍隊,故國人民懷念北宋,一架州橋承載著萬般情思。

作為東京城勝景的見證者,北宋之後的歲月裏,州橋歷經重修改建。黃河氾濫導致汴河淤塞日漸嚴重,明朝末年一場洪水灌城後,汴河與州橋徹底在開封地面上消失。

2020年,在開封城考古發掘中,埋藏在地面5米以下的州橋,重新被打撈出來。今年9月28日,國家文物局“考古中國”平臺發佈河南開封北宋東京城州橋遺址重大考古新成果:北宋州橋重見天日,實證開封“城摞城”,首次揭示了北宋東京城內大運河形態。

海馬還是天馬?

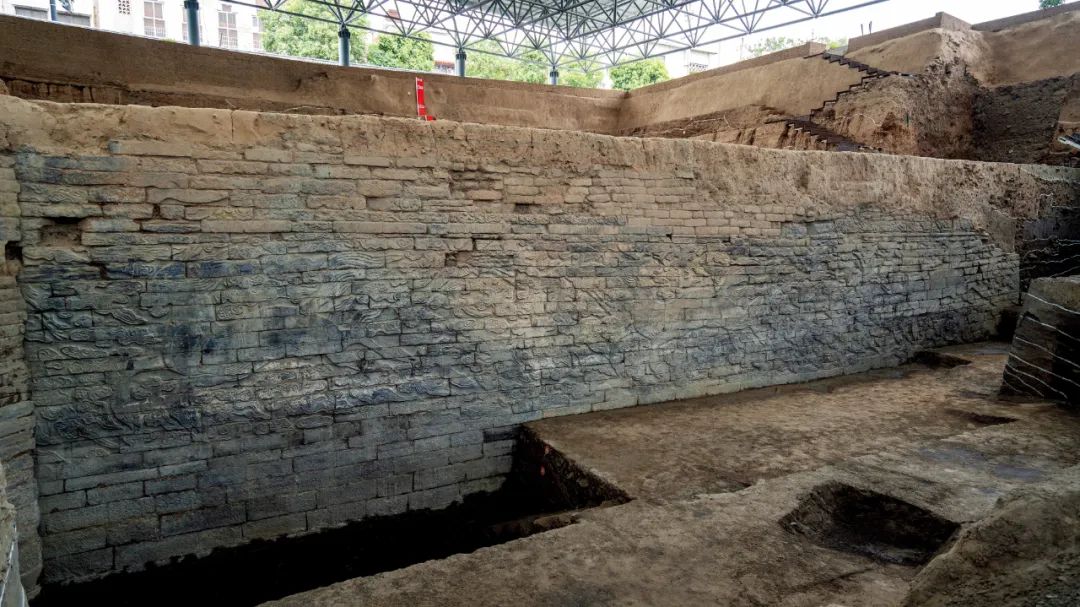

州橋遺址考古成果近日公佈,這座歷經北宋興衰的古橋,最令人眼前一亮的是石壁上的浮雕。

石壁位於河道內側,從州橋往兩側延伸數十米。石壁由青石條砌成,浮雕刻在青石條表面,像拼圖一樣拼出瑞獸的畫面。目前發掘出的三匹馬,頭上長著鹿角,腿後有翅膀,形體健美,飛蹄狂奔,馬鬃和馬尾飄逸在空中,舒展而靈動。三匹馬姿態略有不同,前後兩匹馬首向前,中間一匹則回首瞻望。仙鶴圍繞著馬振翅飛翔,祥雲鋪滿背景。整體風格華麗繁複,而佈局規整,並不淩亂。

石壁由宋代留存至今,紋飾通高約3.3米,總長約25米,構成巨幅長卷。考古工作者判斷,一匹馬和兩隻仙鶴應該是一組圖案,根據與州橋的距離推測,汴河每側應該各有四組浮雕圖案。

近看青石條,除了最下方六層沒有紋飾的素面石條之外,每一塊有紋飾的石條都刻著編號,如“坐十二、坐二十”“上十七、士十八”“由十八、山十六”等。編號的第一個漢字,取自古代習字課本中的句子,如“上士由山水,中人坐竹林,王生自有性,平子本留心……”,以及《千字文》中的“天地玄黃、宇宙洪荒、日月盈昃、辰宿列張”等。這些編號意味著石條是按次序精準碼放的,先由工匠設計,然後每一塊都各安其位。

“其柱皆青石為之,石梁、石筍、楯欄,近橋兩岸,皆石壁,雕鐫海馬、水獸、飛雲之狀,橋下密排石柱。”《東京夢華錄》如此記載北宋時州橋的樣貌,出土的州橋與其高度吻合。《東京夢華錄》是北宋滅亡、東京城被金朝佔領後,南渡的北宋遺民孟元老之作,細緻記錄了東京城內街坊建築、歲時節令、市井生活等方方面面,以懷念東京城往日的盛世。

不過,腳踏祥雲、仙鶴環繞的馬匹,究竟是孟元老所説的海馬,還是天馬?鄭州大學歷史學院院長、中國社科院考古所原所長劉慶柱對《中國新聞週刊》説,他認為更有可能是天馬。州橋架在供皇帝出行的禦街之上,雕刻著象徵天子的天馬更符合邏輯,而孟元老誤將天馬當海馬,也並非不可能。

雖然壁畫保留了北宋原貌,橋體長寬相同、位置不變,但州橋本身已經不是宋代的樣子。

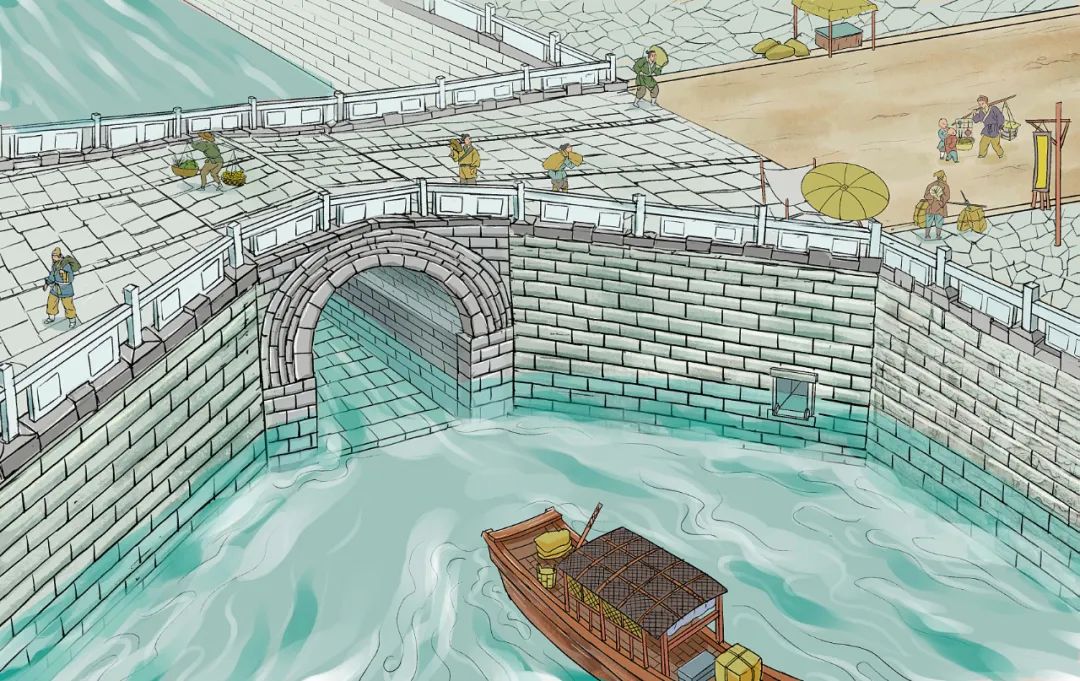

出土的州橋遺址是一座單孔拱橋,為明代早期在宋代橋基上建成的。橋面寬約30米,南北跨度26.4米,中間略高,向南北兩側呈坡狀。而宋代州橋為平橋,橋面不高,下方只能通行平船,明代州橋橋孔則可以通行大型船隻。

“剛發掘出來,發現橋本體為明代時改建,大家還是有些失望。”開封市文物考古研究所所長王三營對《中國新聞週刊》説,“但隨著橋東側石雕壁畫的出土,感覺到是意外收穫,經過反覆論證,確定是宋代原真遺存,非常高興。”在此之前,考古工作者對州橋的宋代遺存有所期待,但沒想過有石雕壁畫如此特別的發現。

王三營説,州橋浮雕雕刻精美、構思縝密、端莊大氣、栩栩如生,印證了《營造法式》關於石作制度的相關記載,以及素平、減地平鈒、壓地隱起等技術。考古工作者將其與宋陵前的瑞獸石刻對比,發現風格非常相近,應該都是官作作品。州橋浮雕對稱分佈在橋體兩側,根據已經出土的面積推測,石岸雕刻面積達到約330平方米。北宋是我國石刻藝術成熟的重要時期,州橋以其特殊的地理位置、龐大規模和全石結構,展示了建築石刻藝術的高度。王三營説,州橋石壁雕刻于宋代中晚期,代表了宋代最高浮雕藝術水準,也是目前國內發現的體量最大的北宋石刻壁畫。

如果不是出土了石壁,州橋遺址的命運或許有很大不同。開封城考古最重要的使命是尋找宋代遺存,還原宋都景象。當發現橋體是明代改建時,主管機構主張結束髮掘,保留橋體就好了。就在做收尾工作時,河道石壁的一角被意外揭開,隨即呈現出前所未見的浮雕長卷。“如果沒有宋代原真的遺存保留下來,文化價值跟現在沒法相比。”王三營説。

跨越30年的考古

州橋在1984年就曾經露出過一角,自那之後,地面上立起了一塊文物牌:州橋遺址。路人來來往往從中山路和自由路的十字路口經過,很多人都以為遺址本身已經不復存在,文物牌只是一塊紀念碑。不承想,州橋還完整地埋藏在地下。

年歲較長的老街坊或許見過州橋一面。1984年的那次發掘,是為中山路中段修建大型下水管道做的。文獻中對州橋位置有詳細的記載,就位於中山路底下。當時,柏油路面被工程人員破開之後,考古工作者用洛陽鏟勘探,下探到4.5米深時發現了硬物。他們一連打了6個孔,全都在同一深度觸及硬物,初步判定下面是橋面。

工程人員挖到4.2米深時,考古人員接手,用考古發掘手段繼續深挖。據《開封日報》記載,當時工程工期緊張,考古人員一開始只有兩天時間,兩天內清理出了4米寬、17米長的一段橋面。隨後又獲得了七天寬限,他們知道不可能發掘出古橋全貌,便在橋面中間打了個洞,花了兩天抽走地下水後,人從洞中下到橋洞裏,坐著充氣輪胎,漂浮在淤泥上,察看整個橋洞。

那次發掘後,州橋遺址迅速回填,下水道工程隨即展開。考古工作者只留下了一篇《開封古州橋勘探試掘報告》和幾張照片。

2014年,中國隋唐大運河申遺成功,大運河文化帶建設推動了汴河遺址發掘的啟動。發掘工作于2018年正式展開,先是發掘古河道,2020年3月開始發掘古橋本體。

在州橋、河道和河堤之外,考古工作者在周邊也發現了近百處房屋建築基址、墓葬、水井、灰坑等遺存。可移動文物更是不計其數,瓷片、陶片、磚瓦、銅錢、鐵器、玉器、骨器、動物骨骼、玻璃器等達6萬餘件,其中5萬餘件為瓷器標本。考古工作者挑選出了1.9萬餘件瓷器標本和300余件陶器標本打撈上岸。明代青花瓷數量最多,金元的白地黑花次之,其他種類還有宋金時期白瓷、青白瓷、印花青瓷,金元明時期龍泉青瓷、鈞瓷,明清時期的青花、五彩、粉彩等。從産自眾多窯口的瓷器,能看到開封運河航運廣泛的輻射範圍。

眾多零碎的器物擺在眼前,讓人們懷想起州橋一帶往日的熱鬧。以州橋為界,往北至宣德門是禦街北段,兩側多是官衙和宅邸;州橋往南至朱雀門,是禦街中段,兩側是鱗次櫛比的店舖。“州橋南頭西側拐角上的遇仙樓正店,結構獨特,前為露廳,後有高臺,京城人都把它叫做‘臺上’,也算得上東京一流的大酒樓。”宋史學家虞雲國在《水滸尋宋》裏寫道。出朱雀門至南薰門為禦街南段,位於外城,各類果子交易和紙畫買賣相當紅火,一些寺觀也坐落在這附近。

也有令人心酸的出土遺物。大量人骨遺骸和動物骨骼也躺在地底,人骨遺骸大多散落在明末洪水淤積層下,這意味著,他們都喪命于明末那場致命的洪水。

10月初,開封市開了一次研討會,商議在遺址兩側建設環路,繞遺址而行。州橋遺址坐落在開封古城中軸線中山路的正中間,考古發掘挖開了路,這幾年車輛只能在周邊道路繞行。州橋遺址未來將永久保存在此處,建設博物館乃至遺址公園,開封市頗有魄力地計劃在中軸線上興建一處文博建築。

“其實也遇到了障礙,”王三營説,在很多人的印象中,中軸線就是交通中軸,不應該截斷,“但古代中軸線實際上是政治文化上的意義,是一系列政治意義上的重要建築物組成的中軸線,交通不是主要功能。”

沉默如謎地下城

州橋遺址考古成果發佈後,浮雕壁畫成為最引人注目的發現。但鄭州大學歷史學院院長、中國社科院考古所原所長劉慶柱認為,浮雕雖然罕見,州橋遺址最重要的意義卻不在於此,而在於其對於北宋都城研究的價值。

州橋及汴河遺址的出土,標定了東京城佈局的重要坐標,也印證了開封城市中軸線——禦街——千年未變的事實。州橋在禦街和汴河上的特殊位置,使其最終演變成天街上的禮制建築,對金元明清都城佈局都産生了影響。

州橋是開封古中軸線的實體證明,而禦街這條中軸線,又是中國幾千年都城史的實體見證。歷代都城,均有一條以皇宮為中心貫穿南北的中軸線,中軸線上的橋梁,則往往是區分等級的分界線。

“北京天安門前為什麼有金水橋?這是告訴人們,裏面是皇宮,外頭是百姓,是區分這個的。這套東西就是古代的禮制,所以州橋不僅是一座橋梁,也是都城禮制中非常重要的建築符號。”劉慶柱説,“開封城是怎麼來的?是從洛陽來的。洛陽怎麼來的?從長安來。長安又是怎麼來的?從鄭州商城、從二里頭城址而來,這套禮制幾千年沒有斷裂。”

北宋末年,開封陷落于金人之手,金人攻佔北方地區後,海陵王完顏亮下令依照東京城的規制,在遼南京城擴建金中都。1153年,完顏亮遷都金中都,也就是今天的北京,具體位置在北京西南的豐臺。北京800餘年都城史從此開始。其後,元大都、明清北京城承襲金中都佈局,其根源可以追溯到開封城。黃河流域的禮制和文化,也被帶到燕山一帶。

開封城市地位的浮沉,取決於汴河的暢通與淤塞。隋大業元年,大運河開通,位於運河要衝的汴州城獲得發展良機。經過唐朝和五代,開封城因為大運河航運發展迅速,城市地位提高,為北宋定都奠定了基礎。到北宋時期,汴河分流了黃河約三分之一的流量,不但補充了汴河水量,保證了航運,也降低了黃河氾濫的概率。當時汴河年漕運量達到驚人的600萬至800萬石,供養了東京百餘萬人口。

和平盛世隨靖康之難終結,此後中原戰亂不斷,汴河時斷時續。金元之後,黃河改道靠近開封,氾濫的洪水多次衝入城內,汴河淤塞更加嚴重。明末1642年,李自成兵臨開封城下,為了不讓城池落入敵手,明軍扒開黃河堤壩,洪水灌城,城毀人亡,釀成開封城市史上最悲慘的歷史事件。汴河與州橋,也在這次氾濫中徹底沒入地表之下。

正因為數百年的黃河氾濫史,開封城考古格外艱難。每氾濫一次,淤泥沉積,開封城就要加高一些。於是,清代開封城、明代開封城、金代汴京城、五代及北宋東京城、唐代汴州城、戰國魏都大梁城,六座城自上而下疊壓在一起,埋藏在今天開封城地下約3至14米之處,北宋東京城約在10米深的地方。這就是開封獨有的“城摞城”現象。

對考古來説,更大的障礙還不是深度,而是水位。開封地下水位太高,“以前挖個一兩米就出水了,沒法繼續下去。”王三營説。與長安和洛陽等古都相比,北宋東京城的考古開展得極少。新中國成立後,長安和洛陽的考古隊就成立了,直到今天一直持續開展考古工作,發掘出了未央宮、大明宮、明堂等重要遺存。而年代更晚的開封城,卻始終沉默如謎。

然而最近十年,華北地下水下降,一些市內工程建設時也抽走了地下水,開封地下水位降低不少,倒是讓考古獲得了難得的條件。這次州橋考古時,挖到了9米深才到達地下水,考古隊在旁邊臨時挖水井抽水,最深觸及13.5米的河道底部。

趁著機遇,開封城開展了一二十項考古項目。大多數發現了明代遺存,宋代遺存只有兩處,除了州橋,還有順天門遺址。順天門是東京外城西南城門,十年前啟動考古,在地下5至9米處,發現了殘存1至4米高的城墻,如今也原地修建了博物館。

對於這座充滿未知的地下城,考古工作者還有很多好奇的謎團。王三營説,一個很大的遺憾是北宋皇城至今沒有做過考古發掘。皇城遺址基本掩埋在龍亭湖的湖面之下,僅在80年代清淤時做過一次勘探,發現了明代王府遺址,還沒有達到北宋皇城的地層。現在想穿越湖面做考古幾乎不可能,揭開這座地下紫禁城,只能等待未來的時機。

記者:倪偉

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123