作為一家海內外馳名的大型中國古代藝術博物館,上海博物館自1952年成立以來,一直堅持以收藏、保護、研究中國古代藝術為己任,且尤重文物研究與保護的傳承,七十年傳承,文脈在茲。以文物修復而言,之所以代代相傳,即得益於一直以來的師徒傳承,而且有傳承,也有創新。

澎湃新聞從今天起,陸續刊出系列報道“70年看上博”。

上海博物館館長楊志剛説:“走過近七十年的歷程,上海博物館以追求卓越、不斷進取、勇於創新的姿態,贏得了全球美譽。審視當下,她更加彰顯人民的立場、世界的眼光,正構建“一體兩館多點”新格局,攀登新高峰。展望未來,她將是頂級的藝術殿堂,同時還是深受觀眾喜愛的學習知識的課堂、交流思想的會堂、休閒娛樂的廳堂。她是人類燦爛文明的守護人,也是參與創造新時代、新文化、新生活的建設者。”

7月25日,送走展廳內最後一批觀眾,上海博物館的“鎮館之寶”大克鼎也將暫別上海,隨大盂鼎一起移師北京國家博物館展出。“鼎盛韆鞦——上海博物館受贈青銅鼎展”是上博今夏推出的最受歡迎的展覽之一,短短一個半月展期,吸引了數十萬名觀眾前來參觀。

在展覽閉幕前夕,88歲高齡的上海博物館第二代青銅修復師黃仁生在兩位弟子的陪同下來到展廳,師徒三人繞著兩方大鼎轉了好幾圈,除了偶爾交談,更多的時候只是靜靜凝望。

“鼎盛韆鞦——上海博物館受贈青銅鼎展”展覽現場,大克鼎與大盂鼎

黃仁生(中)與學生張珮琛(右)、陸耀輝(左)在展廳內的合影

對於大半輩子都在跟青銅器打交道的黃仁生而言,大盂鼎和大克鼎在其心中的分量不可估量。早在半個多世紀前,大盂鼎和大克鼎入藏上博之後,黃仁生就曾親手對大盂鼎做過清洗,而原大的大克鼎第一件複製品也出自黃仁生之手,對於一位文物修復師而言,這都是可遇不可求的。

在上博修文物40餘年,黃仁生經手、修復過的青銅器不計其數,也不遺餘力地為上博培養了第三、第四代修復師。如今他的好手藝在弟子身上得到傳承,他們接過師父手中的接力棒,為這項古老技藝注入新的活力。

一

米壽之年的黃仁生精神矍鑠,一口夾雜無錫口音的上海話,與身旁張珮琛、陸耀輝兩位弟子言笑晏晏。三人戲言,在上博從事青銅器修復的老先生們總是特別高壽,因為他們一直在做給文物“續命”的善行。這當然只是談笑。

談及時隔多年,在展廳內看到雙鼎合璧展出,心裏作何感受?黃仁生説,“作為文物工作者,能夠清理好這兩件大鼎,還能有這麼多觀眾來參觀,內心是很激動的。”

走出展廳,黃仁生經過展廳入口處的海報,眼尖的他一眼就看到海報上大克鼎紋飾的線圖,説:“要畫準確青銅器的紋飾最不易。一般人看這線圖可能不覺得有什麼問題,在我們搞青銅器修復的人看來還是外行畫,太生硬。”一旁的張珮琛、陸耀輝也是心領神會。

“青銅器的修復和複製,首先要過的就是紋飾這一關。”黃仁生説,當年他跟隨師傅王榮達學藝,就是從學畫青銅器紋飾開始。白天在館裏上班,業餘還要對著厚厚的青銅器圖錄畫紋飾。“畫紋飾的目的是為了熟識不同時代的紋飾風格。紋飾畫得不對,做出來的東西就不對路。”

黃仁生出生於1933年,進上海博物館之前他已經是上海標本模型廠比較資深的技師,專門從事人體醫藥衛生模型的製作,待遇很不錯,拿的是八級工人的工資。

1958年,上海博物館設立文物修復工場,組建了書畫裝裱、平面修復、青銅陶瓷修復三個小組,於是將社會上一批功力深厚、技藝高超的手藝人匯集到博物館,黃仁生就是在那時候被招進上海博物館,進館時剛剛25歲。因為懂雕刻,懂磨具翻印,所以被分配到青銅陶瓷修復組,師從館內老先生王榮達。

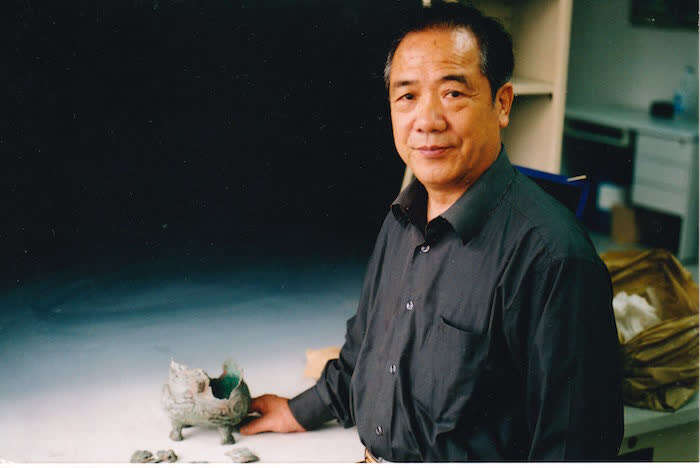

黃仁生

黃仁生在複製青銅器

進館後不久,由於要對大盂鼎做清洗工作,黃仁生初次見到了歷經跌宕起伏的盂鼎。大盂鼎和大克鼎均為西周時期的青銅重器,清朝時期從陜西出土,後為蘇州潘氏家族收藏。新中國成立後,潘達于代表家族將雙鼎無償捐獻給國家,成為上海博物館的“鎮館之寶”。

黃仁生説,“大盂鼎多年來一直在潘家保存,保存狀況很好。當年潘家為了躲避日本人搜查,一度將其入土埋藏,所以鼎的表面附著了一些泥土,我們只是把泥石簡單清理了下,看上去就蠻好了。”

潘達于和大盂鼎、大克鼎

大克鼎 上海博物館藏

黃仁生複製大克鼎的時間則要更晚些。為什麼要複製大克鼎呢?那是上世紀60年代中期,國家實行“備戰、備荒、為人民”的基本國策。為了“備戰”,防止文物遭到戰爭破壞,上海博物館要另外造一處保密庫房,凡是等級比較高的文物統統放到保密倉庫裏保管。為了不影響展覽,上海博物館複製了好多件文物,複製大克鼎的重任就落在黃仁生身上。

由於受當時經濟等條件的限制,用青銅來複製青銅鼎是不可能的,所以黃師傅是用石膏複製。石膏模型出來後又經過上色、做舊、上銹等多道工序,整個過程耗費了四五個月,出來的效果幾乎可以“亂真”。

“應該説,複製好之後,包括專家在內,大家對大克鼎複製品的評價都很高,都説大克鼎複製得好。”談及此,仍能感受到黃仁生內心的驕傲之情。

不過“文革”期間,黃仁生卻因此沒少挨過批判。“他們批判我的重點全在大克鼎上,説我只重視業務不重視政治,所以才把大克鼎複製得這麼好。而且還給我起了一個綽號,叫’大克鼎黨員’。”時過境遷,黃仁生只是把它作為一個趣聞來談,但也足見老先生的手上功夫不一般。

半個多世紀過去了,隨著時代發展,複製件已經漸漸退出文博機構的展陳,這件具有歷史意義的大克鼎複製品也早已完成使命,撤出展廳。

上海博物館第二代青銅修復師黃仁生在大克鼎前

二

在進館之前,黃仁生是在模型廠做醫藥模型的,並沒有接觸過文物和文物修復,師父王榮達是他在文物修復領域的領路人。“我的師傅跟我是同一年進館,但他比我大一輪,也屬雞。”黃仁生説。

王榮達在進上海博物館前,就已經是上海灘古董行修復青銅器的業內高手了。他的修復技藝可溯源至清宮修復師“古銅張”一脈。

據張珮琛介紹,早在新中國成立之前,上海地區的青銅器修復與複製技藝水準已在全國享有盛譽,其歷史可追溯到清末內務府造辦處設立的古銅局,其中有一位名為“歪嘴于”的巧匠為宮中修復和仿製了許多古銅器。其弟子張泰恩繼承衣缽,被世人稱作“古銅張”。王榮達是“古銅張”的再傳弟子,他出師後,來到上海為古董行修復青銅器。1958年,因上海博物館設立文物修復工場的契機,王榮達作為業內高手之一被聘入上海博物館。

“師父是我的領路人。”黃仁生説,“他是做文物修復的行家,他幹活的時候我們就在一旁觀察,他講這個底子應該怎麼做,我們就照做。只要是不知道的、不懂的都去學。”

得益於原來在標本模型廠的工作經歷,黃仁生將師父教授的文物修復技藝與原本在標本模型廠中掌握的模具與精密鑄造技藝進行融合、創新,使青銅器的修復和複製技藝在工藝水準上進一步完善,形成上博獨樹一幟的技藝特點。

黃仁生(右)與馬承源(左)

黃仁生與“九龍寶鼎”

黃仁生提到,要想勝任青銅器的修復與複製工作,非常不容易。尤其要達到專家一級的水準,不僅要有廣博的知識,還要肯鑽研。

“青銅器的修復,最難的是要做到和原件一致,這就要求我們首先紋飾要畫準確,符合年代風格,許多錯誤的修復案例,就是沒有研究不同時代的紋飾風格;其次要會雕刻,手工雕刻出的紋飾要和原件一致;第三要懂色彩,比如複製大克鼎要給它上色,如果不懂色彩搭配就做不到外觀上的相像;第四,要懂模具和鑄造,會根據不同的青銅器選擇不同的鑄造方法。最後還要懂化學,要給青銅器除銹、做銹,如果不懂化學知識,銹沒去好,還可能損壞文物的皮殼……。”

黃仁生(左2)在複製青銅器

黃仁生的手藝不僅得到師父的認可,也獲得上海博物館老館長,青銅器專家馬承源的賞識。他們曾在馬承源先生的指導下,成功為廣州肇慶鼎湖山國家級自然保護區複製鑄造大克鼎等比放大7倍的“九龍寶鼎”。

龍流盉,上海博物館藏

此外,黃仁生修復過上博館藏的春秋中期獸面紋龍流盉,成功複製西周早期的青銅器名品厚趠方鼎等。

獸面紋龍流盉是一件春秋中期南方越族人模倣西周盉並加以創造的傑作,從前這件器物被看成是中原地區的青銅器,隨著南方地區青銅器研究的不斷深入,這件器物所具有的南方地區青銅器的特點被不斷認識。“從紋飾而言,這件器物上的獸面紋與中原商朝和西周時期的獸面紋大相徑庭,是一種南方特色的裝飾。”

龍流盉,上海博物館藏

“這件器物修復前缺損比較嚴重,修復難度極大,花了兩年時間。器物的修復過程幾乎涉及修復技藝的所有工序,是綜合體現青銅器修復技藝的代表性案例。”黃仁生説。

厚趠方鼎在宋代即已著錄,流傳保存至今近千年,極為罕見。此次“鼎盛韆鞦”特展上其與大盂鼎、大克鼎共同展出。黃仁生用傳統工藝複製的厚趠方鼎也可謂形神兼備。

“我們搞(青銅)修復的人,想做得完美高級,是不簡單的。只有沉下心,鑽進去看,才會發現這些文物是非常好、非常妙的。”黃仁生用簡單質樸的話語道出了幾十年實踐的真諦。

三

上博的文物修復何以代代相傳,技藝不滅?這得益於文物修復團隊從建立之初就確立的師徒傳承的方式。不過與很多“固守成規”的文物修復流派不同,上博的文物修復技藝既有傳承,也有創新。

黃仁生不遺餘力得為上博培養第三、第四代修復師,帶過的徒弟不下十幾人,許多已成為國內外文博機構的業務骨幹。其中,張珮琛現為上博青銅器修復的第三代傳承人,自1993年進入上博工作至今,已經從事了28年的青銅器修復工作,多次參與國家重大考古項目,經手的文物有上千件,修復了戰國時期的兵器商鞅鈹、陜西寶雞石鼓山商周墓地出土的青銅龍紋禁等。

陸耀輝1996年進入上海博物館藝術品公司,師從黃仁生學習青銅器複製技藝。從業至今25年,他獨立完成上海博物館館藏的邵鐘、冒鼎、垣上官鼎、陳純釜、鑲嵌棘刺紋尊等重要青銅器的仿製工作,也曾幫助重慶中國三峽博物館、山西青銅博物館等仿製青銅文物。

黃仁生(左)與學生張珮琛(右)

黃仁生與學生在上博展廳內交流

當年作為業內高手進入上博的王榮達修復造詣極高,尤其對青銅器紋飾和形制研究至深;黃仁生進館後,也是從研究青銅器的紋飾和形制起步,一步步走上文物修復的道路;等到黃仁生帶徒弟時,也非常強調對青銅器紋飾的研習。

張珮琛和陸耀輝談到,他們第一天見師父,師父就拿了兩本書:《上海博物館館藏青銅器》和《中國青銅器紋飾》。師父説,你們既然要做這項工作,先把那兩本書拿過去學習一下。幾天之後,師父又讓每人去複印十組圖案再臨摹一遍。

“開始拿到圖案,我們覺得學了多少年的美術,沒有什麼難度。但當你畫的時候,你就知道青銅器圖案的難度了,相互關係錯綜複雜。”陸耀輝説,“雖然圖案已經從立體翻到平面,三維變成二維,應該簡單了好多了,但當你畫的時候,你就發現沒那麼簡單,得反覆練習加思考。”

“師父這樣的老一輩手藝人,他説的能力並沒那麼強,但是做的能力很強。他做的手藝在內行和外行看來都是很精彩的,所以我們也不得不佩服師父的手上功夫,經常是他做的時候我們在一旁觀摩,從他做的過程中來思考自己的不足。他這種身體力行的授業方式也體現了老一輩的匠人本色。”張珮琛説。

在技藝上,他們繼承了師父的衣缽,但在行事風格上,他們跟師父等老一輩手藝人相比存在很大區別:“師父對於工作循規蹈矩,他的工作臺每天都清理得乾淨整潔,工具也擺放得井井有條;師父做得多説得少,很少蹦什麼金句格言,通過身體力行,潤物無聲地將文物修復理念傳授給後輩了。”

而像張珮琛這一代的文物修復師,很多都是美術專業科班出身,他們不僅有自己的審美和態度,擁抱新科技。他們也願意在公共平臺去發聲,宣傳自己的文保理念。比如張珮琛其實就是一直活躍在微網志上的大V“文物醫院”,不少文博從業者和愛好者都會關注他的動態,看他就一些文物事件分享自己的觀點。而之所以取名“文物醫院”,是因為他覺得文物修復師最好的比喻就是“文物醫生”,儘量利用一些現在的技術或者方法,消除或是延緩文物的一些病害,保存文物的價值。

寶雞石鼓山商周墓地出土龍紋禁組裏戶方彝(修復前)

寶雞石鼓山商周墓地出土龍紋禁組裏戶方彝(修復後)

師父年近九旬還在計劃製作新的器物,陸耀輝説,老手藝人這種藝無止境的精神令他這個晚輩動容。反觀自身,他對青銅器複製技藝的求索,也早已超越當年為藝術品公司生産售賣復刻品的最初目的,他希望對青銅器文物的仿製能盡可能回到時代語境,用相近的工藝,模倣歷經幾千年的斑駁銹色,只要能夠跟原物更接近,或者給人帶來更多美的享受,就是他從藝多年後仍不斷追求精益求精的目標所在。

如今,上海博物館的青銅修復和複製技藝已經傳承到第四代,每一代修復師的傳承如同不斷補充的新鮮血液,從黃仁生為代表的第二代修復師創新的翻模工藝,到第三代修復師們擅長的美術技法,再到下一代的現代文保科技等,使得這項傳統技藝不斷得吐故納新,成為一項既傳統又科學的技藝。

大克鼎三份之一大複製件

冒鼎(複製件)

亡智鼎(複製件)

將近一個甲子的時光,從黃仁生複製第一件原大大克鼎,到如今師徒仨在展廳見證盂克雙鼎的重逢,宛若一個小小的輪迴。時光不曾為誰停留,但展廳內的盂克雙鼎,在一代代文物工作者的悉心呵護下,風采卻是絲毫不減當年。

對話|青銅器文物“厚趠方鼎”的複製和新技術在傳統技藝中的運用

澎湃新聞:青銅器複製具體包含哪些步驟?

黃仁生:傳統青銅器複製工藝流程可分為模範(造型雕塑,紋飾雕刻,石膏模翻制,石膏模精修加固)、失蠟鑄造、(蠟模壓鑄,澆冒系統設計,塗料涂挂,脫蠟焙燒,銅液澆鑄,澆冒口切割)倣古做舊(整形打磨,底色製作,手工堆銹,整體調整)。

澎湃新聞:您當年是如何複製厚趠方鼎的?

黃仁生:我們複製厚趠方鼎的時候,需要先把真品的樣子大概取模翻制下來,再做成石膏,然後在石膏上進行修整。因為在原件上直接翻制下來會有很多缺點,翻出來的模具也有很多問題,所以要修整。修整的時候,不能根據自己的想法來修整,而要根據原件上面的紋飾,來看哪有缺損、有不足,修整好之後就能使得最後的鑄件成為一件比較好的複製品。像我們做複製品和普通文物商店的賣品是不一樣的,原件上的銹是什麼樣的,複製品上我們就一定要做成什麼樣。

厚趠方鼎,上海博物館藏

澎湃新聞:那你們是怎麼做銹的?

黃仁生:青銅器上的銹總共有六七類,比如紅銹、綠銹、石灰質銹。青銅器上的銹,最寶貴的是藍銹,但是漂亮的藍銹是很少見的,包括大盂鼎和大克鼎也很少看到漂亮的藍銹。所以我們修復去銹的時候,看到藍銹,都是要保護而不進行去銹。其次是綠銹,但是綠銹的保留需要考慮美觀、對稱和均衡。如果青銅器上的是大片的綠銹,就要去掉一部分,所以去綠銹的時候,要提前想好哪個地方要保留。

澎湃新聞:您在複製帶銘文的青銅器時是怎麼處理銘文的?是通過手工雕刻嗎?

黃仁生:如果可以在文物上進行操作的話,我們就用一种醫用打樣膏加熱回軟後按上去,冷卻之後取下來,但也像石膏翻模的青銅器一樣需要觀察其是否有缺點和不足,並對其進行修整。

澎湃新聞:像3d列印這類技術在青銅器複製中有沒有應用?

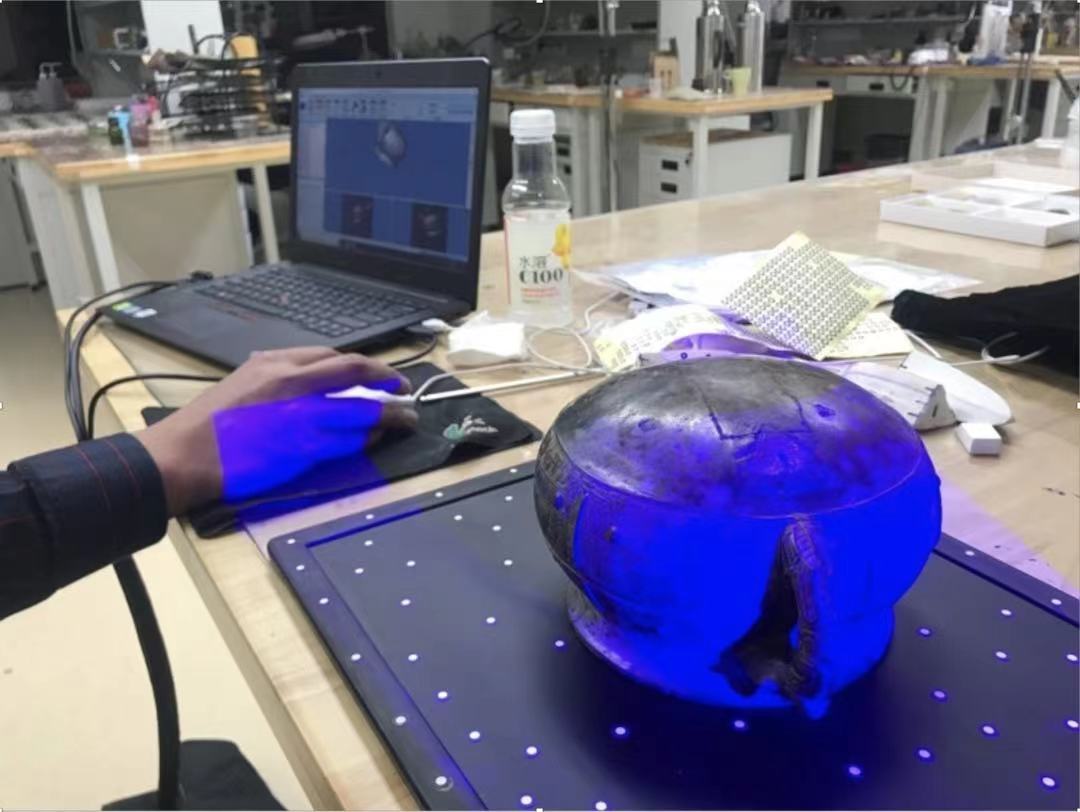

陸耀輝:3d列印可以直接列印出來,但是要説複印性的話,還是像師傅這樣傳統的辦法比較好,複印性是最好的,因為是直接在原樣上取樣和刻劃,損失的細節是最少的。但是現在的文物複製必須要求對文物原件是非觸摸式,所以我們這一代需要考慮的是如何與3D等技術更好的融合。

黃仁生:是的,我覺得現在還是要用好這些現代化的技術。不過這些現代化的技術在我們的複製工作中也有缺點。因為我們嘗試過用3d列印複製陶器,陶器複製出來的紋飾和原來的有不同,樣子也很生硬。所以3d列印一類的新技術很好,我們應該好好使用這些現代化的技術,但是傳統技術不能丟,3d列印出來之後還是要根據傳統方法做成石膏,重新對照原件進行雕刻修整,而且要反覆修整,直到和原件完全一致的地步,才算完成了複製。我們對紋飾複製的要求是極度準確的,但現在的3d列印還到不了完全準確的地步。

陸耀輝:3d列印的細節不足,原因就像早期數位相機一樣,比如在青銅器的紋飾上,就到不了我們要求的那個精度。所以現在還是用師傅傳下來的技術,通過手工雕刻來解決。

利用3D列印進行蠟模輸出

澎湃新聞:明年(2022年)上海博物館將迎來建館70週年,據悉,上博正在籌備70件文物看上博的相關展覽,從您的經歷和研究出發,希望看到哪件館藏文物亮相?

黃仁生:我比較推薦龍耳尊,春秋早期時期吳越青銅器,上博收藏有器型和紋飾相同的兩件,是50年代老一輩專家從金屬冶煉廠的廢舊銅料中搶救回來進行了修復,我建議成對展出。

張珮琛:我推薦上海博物館收藏的上海青浦青龍鎮遺址隆平寺地宮出土的北宋鉛貼金阿育王塔。隆平寺塔始建於北宋天聖年間(1023-1032年),塔的體量超過目前上海所存的13座古塔,這也是上海第一次經考古發掘確認的古塔遺址。塔基地宮出土的阿育王塔,通高25 釐米,底座長9.5 釐米。塔的材質含鉛量超過90%,分片鑄造,焊接成形後再通體貼金,這一製作方法在考古發現中罕見。

陸耀輝:我推薦良渚文化青浦福泉山吳家場墓地m207齣土的象牙權杖。良渚博物院,上歷博,青浦博物館,福泉山遺址博物館都陳列有它的複製品。目前象牙材質的權杖這是國內保存下來唯一的一根。(陳若茜 陸林漢 劉暢)

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123