藍皮書報告 | 以“心理韌性”課程提升中小學生抗挫折能力

發佈時間:2023-08-17 09:34:20 | 來源:中國網心理中國 | 作者:王詠等心理韌性課程能有效提升學生的抗挫能力,有助於學生心理健康和社會交往

習近平總書記在2021年“兩會”發言中指出:“教育,無論學校教育還是家庭教育,都不能過於注重分數。分數是一時之得,要從一生的成長目標來看。如果最後沒有形成健康成熟的人格,那是不合格的。”總書記的講話從戰略高度闡明瞭培養學生健康人格的重要性,是當前和今後引導學生正確看待學習成績、促進家校加強心理品質建設的綱領和指南。

2021年11月29日,教育部部長懷進鵬在全國高校學生心理健康教育工作推進會上強調:“教育是培養人的事業,讓廣大學生更加健康陽光,是落實立德樹人根本任務的應有之義,要加強源頭治理,全面培育學生的積極心理品質。”在其中又具體強調:“知識普及要更加全面到位,科學設置課程、生動開展活動,切實增強學生的心理韌性。”

中國科學院心理研究所、社會科學文獻出版社聯合發佈了我國第三本心理健康藍皮書,書中專題報告了《以“心理韌性”課程提升中小學生抗挫折能力》,課程實施前後測數據比較的結果表明:通過課程干預後,學生心理韌性獲得了顯著提升;且完整上課的學生在韌性總分和分維度上的改善幅度均優於沒完整上課的學生;同時,學生、家長和班主任的評價反饋均肯定了課程的有效性。

2020年9月至2021年7月,中國科學院心理研究所心理健康應用中心與北京市朝陽區教育管理部門合作,以“心理韌性”課程教學方式,面向全區義務教育階段的學校開展了“中小學生積極心理品質培養”工作。先組織培訓課程授課教師,而後由參加培訓後的教師對學生進行課堂授課、同時輔助學生進行課後練習。

在實施課程前後,分別對學生在抗挫折能力、心理健康、社會交往等方面的心理指標進行測評。測評對象包括學生本人、其家長和班主任。鋻於數據保密要求,在此從實際樣本中採取隨機抽樣的方式,選取了前後測數據可匹配的學生3982人,進行考察分析。該數據樣本中,男生2017人(50.7%),女生1965人(49.3%);獨生子女2430人(61.0%),非獨生子女1552人(39.0%);京籍學生2794人(70.2%),非京籍學生1188人(29.8%);小學五年級2765人(69.4%),初中二年級1217人(30.6%)。

分析表明,該樣本數據與原始學生樣本總體的數據分佈相符合。前後測數據顯示,學生心理韌性的各項指標均有不同程度的改善:個人力維度的後測分數比前測分數提升了3.07%,支援力維度的後測分數比前測分數提升了4.33%,心理韌性總分則提升了3.69%。參與課程的學生的心理健康狀況也改善較大,其抑鬱分數下降了24.07%;社會交往情況也有所改善,“和班級的關係”提升了5.19%。以上數據結果均達到統計顯著性水準。

1.有效提升學生抗挫能力

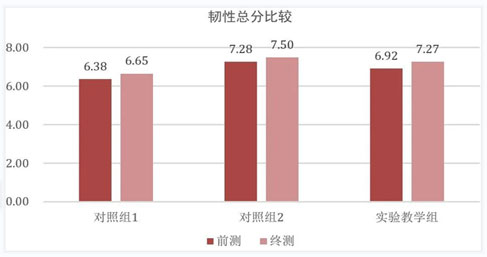

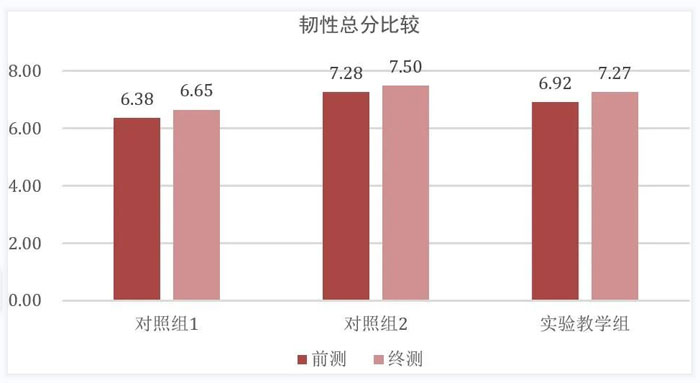

報告中指出,2018年9月-2019年6月,項目組在北京市朝陽區14所中小學開展了《心理韌性》實驗教學(此外匹配了對照組14所學校)。在一學年的《心理韌性》課程實驗教學結束後,實驗組學生的各項心理韌性指標相比于對照組2均提升幅度更大(見圖1);在韌性總分、支援力、情緒控制、人際協助幾方面的指標上,相對於對照組1也提升幅度更大,達到了課程設置的預期目標。

圖1:實驗組、對照組韌性總分前、終測對比

説明:實驗組指既參加過上學年的“積極樂觀”系列課程教學,也參加了一學年的“心理韌性”課程實驗教學的學生。對照組1指上學年沒參加過“積極樂觀”課程教學,此次也未參加“心理韌性”實驗教學的學生;對照組2指上學年參加過“積極樂觀”課程教學,但是沒參加“心理韌性”實驗教學的學生。

2.提升學生的心理韌性能力

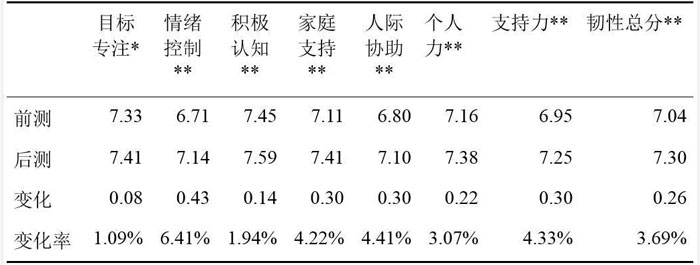

報告中指出,在2020年9月至2021年6月為期一年的“心理韌性”課程實施過程中,前後測驗數據表明,學生心理韌性的各項指標均有不同程度的改善:個人力後測分數比前測分數提升了3.07%,支援力後測分數比前測分數提升了4.33%,心理韌性總分提升了3.69%(見表1),均達到統計顯著性水準。

表1:2020-2021學年心理韌性指標前後測數據(n = 3982)

説明:

1. **表示在p < 0.01水準上統計顯著,*表示在p < 0.05水準上統計顯著;

2.所有指標分數範圍0~10分,分數越高韌性越高。

3.心理健康狀況得到較大改善

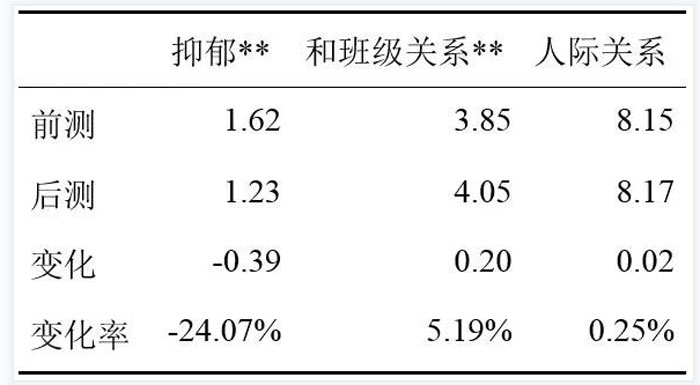

報告中指出,參與課程的學生的心理健康狀況也改善較大,其抑鬱分數下降了24.07%;社會交往情況亦有所改善,“和班級的關係”提升了5.19%,均統計顯著。人際關係前後測的變化則不顯著(見表2)。

表2:2020-2021學年心理健康、社會交往指標前後測數據(n = 3982)

説明

1. **表示在p < 0.01水準上統計顯著,*表示在p < 0.05水準上統計顯著;

2.抑鬱分數越高,説明抑鬱程度越高,臨界值為2.67,即高於2.67分可以認為有抑鬱傾向(是否達到抑鬱症程度需經過醫療機構的醫生或心理治療師臨床評估才能診斷),後同;

3.和班級關係分數越高,説明學生越能融入集體,後同。

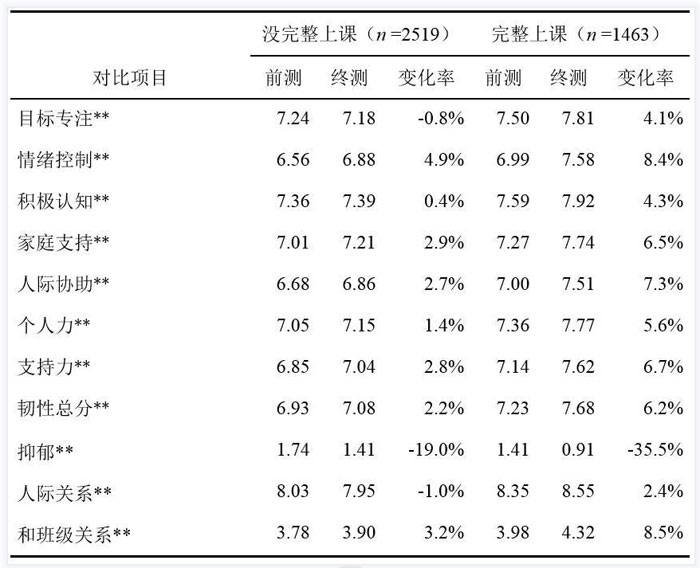

4.積極心理品質、心理健康、社會交往等方面提升幅度大

報告中指出,使用前/後測×完整/沒完整上課的重復測量方差分析,發現完整上課的學生在韌性總分,個人力、支援力這兩大方面,以及目標專注、情緒控制、積極認知、家庭支援、人際協助5個維度上,分值提升的幅度均優於沒完整上課的學生(表3)。這説明“心理韌性”課程對於學生心理韌性品質的提升確實起到了作用,對完整上完全部課程的學生而言效果尤其明顯。

表3:是否完整上課對各項指標的影響

説明:**表示在p < 0.01水準上統計顯著。

5.學生、家長和教師對課程的評價

報告中指出,對於2020-2021學年的“心理韌性”課程,有90.6%的學生表示喜歡。在課程對自己的幫助方面,90%以上的學生認為這門課對自己有幫助或幫助很大,其中在“以積極的態度面對疫情”方面,有96.8%的學生認為“有幫助”或“幫助很大”。

在課程對學生的影響上,95%以上的班主任認為這門課對班上學生有效果或效果顯著,其中在“學生以積極的態度面對疫情”方面,有99.9%的班主任認為“有效果”或“效果顯著”。

在課程對自己孩子的影響上,90%以上的家長認為這門課對自己孩子有效果或效果顯著,其中在“孩子以積極的態度面對疫情”方面,有97.9%的家長認為“有效果”或“效果顯著”。

6.課程效果具有一定的保持作用

分析2018-2021年的心理韌性品質追蹤數據發現,小學五年級的《心理韌性》課程效果具有一定的保持作用,其改善效果可以從小學階段持續到初中階段。

對策與建議

1.在中小學階段適時開展《心理韌性》等積極心理品質培養課程;

2.加強對積極心理品質課程師資的培養和督導;

3.學校要加強對心理健康教育課程實施的保障,並建立健全相關的管理、考核與激勵機制;

4.加強對優秀學生成長個案的宣傳示範。

(中國科學院心理研究所、社會科學文獻出版社獨家授權刊發 請勿轉載 )

構建中國特色心理學話語體系2023-08-21

越來越多大學生選擇在心理情景劇中“療愈”2023-08-21

心理百科:如何正確地發泄情緒?2023-08-21

“心理學讓生活更美好” 第十七屆中國心理學家大會開幕2023-08-18

藍皮書報告 | 2019~2022年心理學與心理健康熱點研究主題2023-08-18

中國在心理學和心理健康研究領域整體實力居世界第三2023-08-18