演講人:王巍 演講地點:內蒙古赤峰博物館 核心價值觀百場講壇 演講時間:2023年9月

王巍 中國考古學會理事長,中國社會科學院學部委員、歷史學部主任。主要研究領域為中國史前至夏商周時期考古學;中華文明起源與形成研究;東亞地區古代國家的形成過程及文化交流的考古學研究。發表、主編論著近十部,發表論文百餘篇。曾擔任國家“十五”到“十三五”重大科研項目——“中華文明探源工程”項目執行專家組組長,主持河南偃師商城宮殿區、安陽殷墟孝民屯鑄銅作坊和居民區的大規模發掘以及陜西周原西周宗廟的發掘,三次獲得國家田野考古獎,自2012年至今,作為總領隊,先後率隊到烏茲別克、中美洲的宏都拉斯和埃及發掘古代文明重要遺址。

玉豬龍。資料圖片

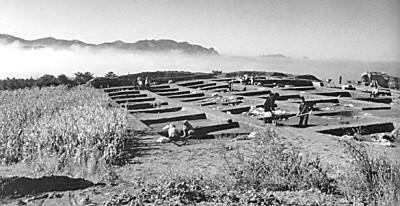

牛河梁遺址第十六地點2003年發掘現場。資料圖片

牛河梁遺址第二地點三號祭壇。資料圖片

紅山文化彩陶罐。資料圖片

編者按

為深入學習貫徹習近平總書記在文化傳承發展座談會上的重要講話精神,由中宣部宣教局、光明日報社共同主辦的“核心價值觀百場講壇”圍繞文化傳承發展這一主題,策劃了系列宣講。本場講壇來到內蒙古赤峰博物館,圍繞“西遼河流域文明化進程”這一主題,探究輝煌燦爛的西遼河文明,感受中華優秀傳統文化的博大精深、兼收並蓄,以進一步提升文化自信、鑄牢中華民族共同體意識的思想基礎。本次宣講是這個系列的第二場活動。

中華文明是世界四大文明之一,是其中唯一延綿至今、未曾中斷的文明,在人類文明史上佔有獨特而重要的地位。中華文明起源不僅是我國學者潛心研究的重大課題,也是國際學術界持續關注的研究課題。

文明的起源和形成是一個十分複雜的過程,涉及物質的、精神的和社會制度等方方面面的因素,是各方面因素交互作用的結果。中國幅員遼闊,各個區域都有自己獨特的邁向文明社會的道路。今天,我們共同探究西遼河流域社會文化的發展、精神層面的進步歷史,對其逐步進入文明社會的過程進行解讀。

中華文明探源工程基本情況

在20世紀以前,中華文明的起源研究存在一些突出的共性問題,比如缺乏對文明形成標誌的研究。到20世紀末,關於中華文明起源的研究主要是歷史學或考古學者的個人研究,十分缺乏同學科內部和不同學科之間的協作,尤其是缺乏考古學與自然科學相關學科的有機結合,對作為文明形成重要基礎的自然環境的變遷、産業的發展、手工業技術和生産組織的發展變化及這些因素與文明形成關係的研究相當薄弱。更重要的是,以往的研究往往集中于對某一個區域的某一個考古學文化的社會狀況分析,缺乏對某一區域文明化進程的整體研究,對各個區域文明之間關係的研究較為薄弱,對以中原地區為引領的歷史趨勢的形成過程及其原因少有深入探討,也沒有形成較為統一的認識;對中華文明形成和發展的背景、機制、道路、模式和特點等深層次問題較少涉及。此外,中華文明與世界其他古老文明的對比研究缺乏,這使得中國學者不僅在世界文明研究領域缺乏話語權,也缺乏對中華文明的權威闡釋。

2001年春季,在“夏商周斷代工程”結束之後,一些參與的學者積極向科技部建議,支援開展中華文明起源、形成與早期發展的多學科綜合研究。2001年底,科技部決定實施中華文明起源與早期發展綜合研究,也即“中華文明探源工程”(以下簡稱“探源工程”)。2002年春,探源工程啟動了為期兩年的預備性研究。這項先後作為國家科技攻關、科技支撐、重點研發計劃項目的研究,至今已有21年,是迄今為止我國持續時間最長的大型人文科學和自然科學結合的研究項目。探源工程的總方針是“多學科、多角度、多層次、全方位”,包括物理、化學、天文、生物在內的20多個學科,各領域400多位學者直接參加探源工程,其中還有多位院士。在全國近千項考古發掘中,探源工程的發掘項目獲得“全國十大考古新發現”和中國社科院考古論壇“中國六大考古新發現”的達十幾項之多。

在黃河上中下游、長江上中下游、西遼河流域的空間範圍內,在距今5500年到距今3500年的時間範圍內,研究各個地區文化的發展、國家的出現,特別是它們相互之間的聯繫,是探源工程主要的內容。

具體來説,我們研究的問題是:第一,中華文明是何時、如何形成的,各個區域包括西遼河流域的文明是如何形成的?中華文明的形成經歷了怎樣的過程、為何經歷這樣的過程;第二,中華文明以黃河中游為中心的歷史格局是何時、如何、為何形成的?為什麼沒有以其他地區為引領,卻以中原地區為引領;第三,文明形成的標誌是什麼?有沒有放諸四海而皆準的標誌?這個標誌,直接決定了文明的久遠端度;第四,作為世界四大文明之一的中華文明有什麼特點,為什麼形成這些特點。圍繞這些問題,我們以考古學為中心、多學科聯合攻關,共同對調查發掘出的遺跡、遺物進行分析闡釋。

判斷進入文明社會標誌的新方案

文明起源與文明形成既有聯繫又有區別,兩者是文明社會孕育和産生的不同階段。具體而言,“文明起源”是指史前時期生産力取得較大發展,物質和精神生活逐漸豐富,社會開始出現腦力勞動與體力勞動的分工,出現貴賤與貧富的分化,文明因素開始孕育。“文明形成”是指一個社會的物質文化、精神文化和制度文化都取得了顯著進步的階段,具體而言,社會分化加劇,出現階級;權力不斷強化,出現王權和國家。

在國內外學術界,曾經以“三要素”——冶金術、文字和城市作為進入文明社會的標準。追溯“三要素”的由來,我們發現這“三要素”是從兩河流域文明和古埃及文明的特徵中概括出來的。國際上,瑪雅文明不知道使用冶金術,印加文明不知道使用文字,但它們都沒有因為不符合三要素而被否認其進入文明社會,這説明各地都有自己進入文明社會的表現。“三要素”標準並不是放諸四海而皆準的,並不是不可或缺的。於是,我們從中國的實際材料出發概括出了我們認為進入文明社會的三個標準。

一是包括農業、手工業在內的生産發展,隨之人口增加並聚集出現城市;二是社會分工分化不斷加劇,高技術含量手工業逐漸專業化,出現脫離勞動、從事部落或者事務管理的階層,隨後貧富、貴賤分化;三是權利不對等,出現王權、國家,出現集軍事指揮權、祭神的權力和社會管理權力於一身的王。

其中,國家的出現是進入文明社會最主要的標誌。當然我們也會遇到一些疑問,例如在沒有當時文字記載的情況下,怎麼能夠認為當時出現了階級、王權和國家?我們的回答是:國家的産生會在考古遺存當中留下痕跡。具體來説可以歸納為以下幾個特徵。

一是都城,即規模巨大,需要動用大量人力來建造的政治、經濟、文化中心;二是宮殿或者是神廟,規模巨大、建造考究的建築,王或者高級貴族居住和處理政務的場所,在神權居統治地位的情況下表現為高大雄偉的神廟;三是大墓,規模大隨葬品多的墓葬;四是禮器和禮制,即彰顯權貴階層尊貴身份的器物,比如埃及金字塔、木乃伊,商代青銅容器,夏王朝時期玉禮器等等;五是戰爭和暴力,武器大量出現,寬大的壕溝和高大城墻的防禦設施出現,人和人的地位懸殊,出現地位低的人為地位高的人殉葬,或者是大型宮殿用人奠基的現象。

如果在考古上出現了這些因素,可能雖然沒有冶金術,但是手工業會有別的發展,比如説我們的琢玉工藝有發展;雖然沒有文字,但是信仰體系、知識體系會以別的形式錶現,那麼這樣的文明同樣可以認定進入文明社會。我們的標準當然是基於中國的材料提出的,但是實際上我們放眼世界,無論是埃及文明、兩河流域文明、印度河文明還是瑪雅文明,我們提出的文明出現的標誌都具有普遍的指導性。其原因就在於,我們堅持了馬克思主義歷史唯物主義的觀點,認為國家是文明社會最關鍵的特徵。

西遼河流域的文明化進程

西遼河流域現存最早的文化是興隆洼文化。興隆洼文化因內蒙古赤峰市敖漢旗興隆洼遺址的發掘而得名,主體分佈在內蒙古東南部和遼寧西部地區,年代為距今8200~7200年。1990年到1992年,社科院考古研究所對興隆洼遺址進行了大面積的發掘,發掘出了一個160米長、140米寬的橢圓形的聚落。聚落周圍有一條寬兩米左右的圍溝環繞,裏邊是成排的建築分佈,是一個很完整的村落。在房址的地面上分不同的區域,有放置陶器、製作石器的場所,也有煮炊的灶。當時流行用人頭蓋骨做裝飾,這跟宗教信仰有關係,説明精神生活開始豐富。此外,遺址中出土了很多動物的骨骼,這時候野豬已經轉變為家豬。

比較重要的發現是,興隆洼遺址中開始出現隨葬品,少數墓葬開始隨葬精美的玉器。這些玉器的年代距今8000年左右,在中國境內是比較早的。其中出土的耳環,我們叫玉玦,特點是有豁口、可以佩戴、非常精緻,説明手工業取得了進步。農業初步發展之後,有些人把精力主要用於製作玉器,這叫作“初步出現了農業和手工業的分工”。

2002年,我們發現了興隆溝遺址。我們在遺址中發現了當時世界上最早的碳化的粟、黍(小米和黃米),把它們出現的時間提早到了8000年前。

在興隆洼遺址,我們發現一位50多歲的男性墓主人的隨葬品比較豐富,包括耳環、耳環吊墜、陶器、漁獵用的工具、魚鰾等等。重要的是,一般的墓當中只隨葬磨盤磨棒或者一件陶器,這個墓主人身旁卻有一雌一雄兩口豬陪葬。家豬在當時是非常重要的財富,説明墓主人地位比較高,可能是當時聚落的首領。由此我們推斷,西遼河流域大約在八千年前開始出現社會分化的端倪,開始了文明起源的進程。

興隆洼文化之後,西遼河流域出現的是趙寶溝文化,其年代在距今7500~6500年前後。這一時期,農業取得初步發展,人口有所增加,人們精神生活日益豐富。最具代表性的是在內蒙古敖漢旗小山遺址出土的一件陶尊表面所施的紋飾圖案:生著翅膀的豬、鹿等神獸在祥雲中飛翔。這説明當時人們的信仰體系已經形成了某幾種動物具有神性的觀念。其後紅山文化中玉龍、玉鳥、玉龜、玉人等具有神性動物的出現進一步為這種認識奠定了基礎。

此後的紅山文化是今天討論的重點。紅山文化是以內蒙古赤峰紅山後這一遺址命名,分佈範圍是內蒙古赤峰地區和遼西地區,年代範圍是距今6500~5000年。

值得注意的是,首先紅山文化的遺址中出土了一些彩陶。彩陶文化本是中原地區仰韶文化的“特産”。有跡象表明,仰韶文化的彩陶從距今6000年開始向周圍擴展其影響,距今5700到5400年的時候分佈範圍擴大,影響到了西遼河流域。到距今5400到5100年,仰韶彩陶的分佈範圍擴展到長江上中下游、黃河上中下游和西遼河流域。這期間,各地的陶器顏色有紅有黑、器形不一樣,但是圓點、弧線、三角弧線的圖案是共同的,代表著中原地區文化第一次向周圍強烈輻射。我個人認為這或許跟當時黃帝、炎帝集團的興起和文化影響力的擴展有關。

其次是龍的出現。在紅山文化晚期,一些墓葬當中出土了玉龍。它的身體呈C形,龍嘴部分很像豬,所以一般也被稱為玉豬龍。最近,在內蒙古赤峰市松山地區的彩陶坡遺址,出土了用蚌殼雕刻出的龍的形狀,它的年代在距今6000年左右,表明在這個區域6000年前已經有了龍的信仰。如前所述,在趙寶溝文化中,一件距今約6500年前的陶器上帶翅膀的鹿、豬等紋飾非常有特點,這説明當時人們的精神世界是非常豐富的。我們認為,從現有的發現來看,西遼河流域很可能有龍的本地起源。

我們看到,紅山文化中權貴階層的墓葬都只隨葬玉器,而且玉器往往只出現在權貴階層,説明當時“以玉為貴”的理念已經出現了。另外,我們發現在若干大墓當中也有鉞存在。鉞是中國史前時期主要的近距離格鬥的武器,我們認為這是首領掌握軍事權力的象徵。

綜合以上資訊,我們認為,紅山文化晚期進入初級文明社會的主要特徵有以下幾點:

其一,紅山文化晚期,農業經濟徹底取代了狩獵——採集經濟佔據主導地位,相對穩定的食物來源為人口的增長和手工業的分化提供了基本保障;其二,紅山文化時期,遺址分佈密集,是人口迅猛增長的標誌,而聚落間的分級和超大規模中心性聚落的出現是社會組織複雜化的印證;其三,紅山文化時期的生産力水準顯著提高,手工業分化日趨加劇,出現了從事建築、制陶、玉雕、陶塑與泥塑等的專業化隊伍,建築技術的發展和提高突出表現在大規模建築群體的規劃與設計以及對於新型建築材料的加工和使用方面;其四,紅山文化時期的科學和藝術成就引人注目,前者是推動社會發展的強大動力,後者是展示社會繁榮和先民智慧的重要標誌;其五,在祭祀性遺址的建築和佈局方面,積石冢建在山梁或土丘的頂部,有單冢與多冢之分,規模大小有別;其六,以單排房址為代表的獨立的經濟生産和生活方式得以確立;其七,紅山文化晚期,社會結構分化,出現了掌管宗教祭祀大權和社會政治大權的特權階層,等級制度確立;其八,紅山文化時期廣泛吸納周鄰地區史前文化的強勢因素,成為西遼河流域史前社會發生質變的重要推動力。

總體來看,在距今5500—5000年的紅山文化晚期,西遼河流域的史前社會發生了質變,已步入初級文明社會。距今約4000—3500年期間,西遼河流域分佈著夏家店下層文化。赤峰敖漢旗大甸子遺址發現的夏家店下層文化墓地出土的陶制酒器,與極有可能是夏代後期都城的河南偃師二里頭遺址出土器物相同,表明該文化與中原王朝保持密切關係。從中原地區吸收了青銅鑄造技術、流行在丘陵地帶以石塊修建山城,墓葬反映的社會分化進一步加劇,西遼河進入方國文明社會。總之,西遼河流域的文明化進程具有自身特點,是旱作農業發生較早的地區,也是史前玉器、龍的信仰、以玉為貴的理念出現較早的地區,在中華文明起源、形成和早期發展中,在中華文明多元一體格局形成過程中都發揮了重要作用。

中華文明起源、形成與發展的歷史脈絡

經過探源工程20多年的研究,我們對中華大地上文明的演進過程有了輪廓性認識,可以做如下概括:

“萬年奠基”:距今11000年前後,全球氣候變暖,促使東亞和西亞的農業産生。距今約10000年前,華北地區的先民馴化了粟和黍,長江中下游地區的先民開始種植稻。浙江浦江上山遺址出土了栽培稻和陶器、石器。華北和長江中下游的先民們開始磨制石器和製作陶器。農業的産生使各地出現了小型的定居村落,為文明的産生奠定了基礎。

“八千年起源”:距今8000~6000年為全球範圍的氣候大暖期。古環境研究表明,當時黃河流域的氣候類似現今的長江流域,長江流域的氣候類似今日的華南。因氣候溫暖濕潤,稻作農業向北傳播到了淮河下游地區,粟作農業在黃河中下游及燕山南北得到普及。遺址中出土的石鏟和骨鏟,表明刀耕火種已發展為耜耕農業。這個時期的農業促使人口增長、村落增加、手工業發展和社會進步。淮河上游河南舞陽賈湖遺址的先民種植水稻、飼養家豬、釀酒、製作綠松石器,還發明瞭可以演奏樂曲的七孔骨笛。在賈湖、興隆洼等遺址,出現極少數規模較大、隨葬玉器或綠松石器的墓葬,説明社會已經出現分化,開啟了文明起源的進程。

“六千年加速”:距今6000年前後,中華文明起源的節奏加速。黃河流域的粟黍栽培技術向長江流域傳播,水稻耕作技術向北傳到了漢水流域和黃河中下游地區。各地的手工業也取得了顯著進步,出現了質地堅實、表面光滑的精緻陶器,一些地區出現了製作較為精緻的玉器,並開始出現從厚重的石斧演變而來的武器——石鉞,説明戰爭開始出現。

“五千多年進入”:距今5500—5000年是中華文明史上一個非常重要的時期,長江中下游等地區相繼進入了文明階段。這一時期各地都出現了高技術含量的手工業製品,如精美的玉器、陶器、漆器和綠松石裝飾品,是社會分工的重要表現。這一時期社會發展的另一項標誌是禮器的出現和禮制的初步形成。距今5300年前後,在黃河中下游、長江中下游及西遼河流域,都出現了面積達100多萬平方米的中心城市和原始宗教聖地。在高等級早期城市出現的同時,階級加速分化。面積數百乃至上千平方米的大型高等級建築、隨葬上百甚至數百件精緻物品的大墓,與一般社會成員的小型房子和小型墓葬相差懸殊,説明統治階層掌握了大量社會財富。

“四千三百年中原崛起”:距今4300年前後,中華各地的文明進程出現轉型,其重要特徵是中原崛起。距今4300—4100年,氣候發生較大變化,氣溫異常,降雨不均,洪水頻發,各地區文明進程受到較大影響。這一時期長江中下游地區文明衰落,黃河中游地區文明進程加速發展。距今4300年前,黃河中游的勢力集團在與周圍其他集團的力量對比中逐漸佔據優勢,山西陶寺和陜西石峁兩座巨型都邑相繼出現。

“四千年王朝建立”:距今4000年前後,夏王朝建立。經過約200年的發展,到了夏代後期,夏王朝的實力不斷增強,中原的引領地位逐步形成,影響範圍空前廣闊。這些可以從河南偃師二里頭遺址得到反映。二里頭文化創造出的玉戈、玉刀、玉璋等玉禮器向周圍地區廣泛傳播。具有二里頭文化風格的陶制酒禮器在西遼河流域出土。隨後的商王朝繼承了夏王朝開創的禮制,政治、經濟、文化和社會進一步發展,形成了以甲骨文為代表的成熟的文字體系,冶金術和禮制對更為廣闊的區域産生影響。甲骨文的記載顯示,商王是國家的最高統治者,商王之下有相對完善的行政機構,有以王畿為中心的直接控制區和間接控制的方國。商系統的青銅禮器在廣闊區域出土,表明商王朝在中華文明演進過程中,發揮了更強的引領作用,促進了各地文化與社會的發展。

“三千年王權鞏固”:西周初年,周王通過“封邦建國”,冊封自己的至親和功臣到各地建立諸侯國,實現了王朝對王畿之外廣大地區的穩固統治。周王封重臣召公于燕,成為西周王朝經略華北北部乃至東北地區西部的重要據點。在繼承夏商禮制的基礎上,周王朝完善了禮制體系,形成了以青銅器的種類和數量差別構成的器用禮制,以此明確等級。西周是中華文明進程中十分關鍵的時期,以分封制、宗法制、禮樂制為特徵的文明形態,以周天子為核心的天下共主的國家結構,進一步強化了夏商以來的中央集權制度,為秦漢統一多民族國家的形成奠定了堅實基礎。

“兩千兩百年統一多民族國家形成”:是指西元前221年,秦始皇統一中國,“海內為郡縣,法令由一統”。中華文明進入到大一統國家的文明階段,開啟了統一多民族國家形成發展的新階段。

中華文明探源工程的重要意義

探源工程通過一系列都邑遺址和各地中心性遺址及區域調查揭示了中華文明起源、形成與早期發展的過程和階段性,實證了中華五千多年文明,揭示了各地區文明化進程,探討了以中原王朝為中心的多元一體格局的形成過程。此外,還對中華文明演進的環境背景、興衰原因、內在機制等取得了較為系統的認識,並提出通過考古遺存辨識文明形成標誌的中國方案,豐富了世界文明史研究的理論與方法。

探源工程揭示,中華文明的統一性並非始自秦始皇統一中國,而是具有久遠的史前時期和夏商週三代的歷史淵源,是經歷了由涓涓細流到江河匯流、百川歸海的過程。儘管歲月流轉、王朝更疊,儘管南方北方、分分合合,但統一始終是大勢所趨,人心所向。中華民族向心力、凝聚力始終存在,成為維護國家統一的內生動力,是統一多民族國家形成、鞏固、發展的重要基因。

下一步開展探源工程的建議

第一是拓展研究的時空範圍。迄今為止,探源工程研究的年代是距今5500年至3500年,建議拓展到接近8000年至2800年前。因為8000年是史前文化發展、史前社會開始出現分化的時期。下限從距今3500年延伸到距今2800年的西周晚期,是因為我們中華文明多元一體的格局和周代禮制的形成在那時才應該説到了基本完備的階段。在空間上繼續以黃河、長江流域為主,但建議東北、西北、東南、西南都擴展進來。因為等到商周時期,這些區域陸陸續續都融入以中原王朝為引領的大格局之中,到秦漢時期就完成了統一多民族國家的形成。

第二是大大加強人文社會科學的參與度。自然科學已經大力推動了工程進展,但人文社會科學的參與還不夠。未來研究任務絕不只是考古學和自然科學結合就能夠解決,包括文明的特質、文明的路向等等。所以人文社科的參與勢在必行。

第三是要加強世界文明的比較研究。沒有充分的比較,我們自己的文明特質很難準確全面地概括。

最後就是成果的轉化和傳播,讓我們的成果為國際學界接受、認可。

2022年5月27日,習近平總書記在中共中央政治局第三十九次集體學習時強調:“中華文明探源工程對中華文明的起源、形成、發展的歷史脈絡,對中華文明多元一體格局的形成和發展過程,對中華文明的特點及其形成原因等,都有了較為清晰的認識。”2023年6月2日,習近平總書記在文化傳承發展座談會上發表重要講話指出,“在五千多年中華文明深厚基礎上開闢和發展中國特色社會主義,把馬克思主義基本原理同中國具體實際、同中華優秀傳統文化相結合是必由之路。這是我們在探索中國特色社會主義道路中得出的規律性的認識,是我們取得成功的最大法寶。”

中華文明是延續五千多年未曾中斷的文明。我們研究文明的起源、形成與發展歷程,就是要知道我們的文明是怎麼樣一步一步地走到現在,要去了解中華文明取得的輝煌成就及對人類文明作出的卓越貢獻,從而增加民族歷史自信和文化自信。習近平總書記關於傳承文明的一系列重要指示具有深刻的內涵,需要我們深刻理解,並在工作中認真貫徹落實。讓我們同心協力,共同推動中華文明的傳承與發展,為中華民族現代文明建設作出貢獻。(記者 金淩冰整理)

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123