臭豆腐,無論由哪般原料賦予其“臭氣”,不管怎樣煎煮烹炸,都脫不掉這個怪誕卻鮮明的“臭”字。眼下正值小雪節氣,江南農戶紛紛開腌鹹菜,成就經典臭豆腐的菜鹵,也就一罈罈醞釀起來。臭豆腐之“臭”,源自發酵時間的累積。同樣在時光長河裏沉澱下來的,還有百年前先民們對臭豆腐的驚詫,當然,還有更多的逐臭“癡情”。一方小豆腐如何“遺‘臭’百年”?伴著油鍋沸滾的“劈裏啪啦”,一段“有味道”的街頭美食史,徐徐展開了畫面。

臭豆腐,讓多少不諳其味的“生客”倉皇掩鼻,驚恐萬狀。1927年,《新聞報》所刊雜文提到,一位上海文人連續多日以臭豆腐招待他鄉來賓,賓客們深畏之臭,留下了不小的心理陰影。結果第四日餐間,僕役奉上蓋著肉末蒸蛋的米飯,賓客們一時間竟號啕不止——原來是誤把肉末“小菜”看成了臭豆腐,“無中覺臭”,腦補出一股“作嘔之氣”。更有甚者,臭豆腐的“臭”,曾迫使官方出面,試圖“禁絕”這道“異味小吃”。據《大公報》通訊,1944年4月,桂林市警察局以“近日市上售賣之油炸臭豆腐幹,臭氣四溢,實有礙衛生”為由,下令在全市範圍內斬斷一切臭豆腐經營活動。

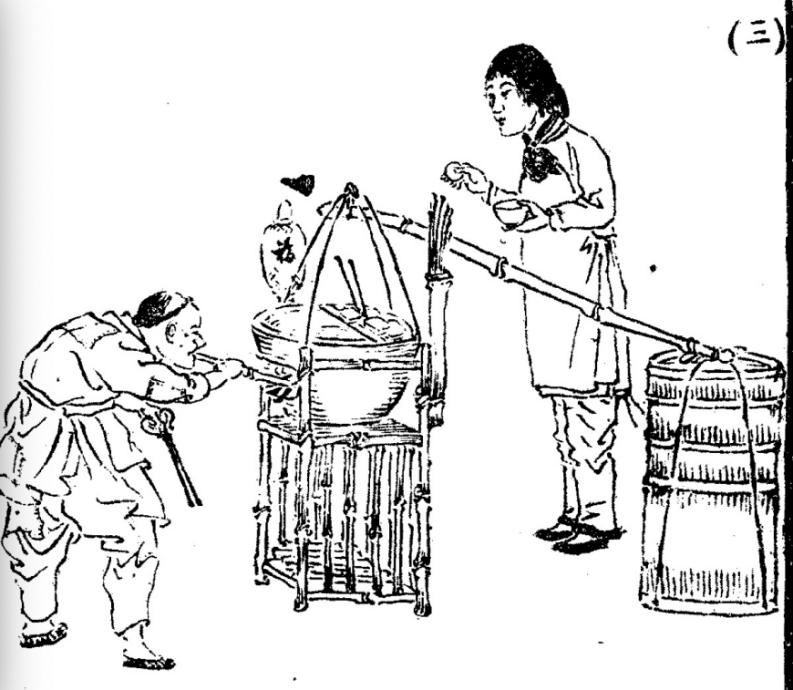

1909年《圖畫日報》上的“臭豆腐擔”風俗畫

臭與不臭,永遠是個體經驗的差異化感知。由此,詈罵臭豆腐者多,給它捧場的食客,自然也不少。在愛好者眼裏,臭豆腐的“臭”,全然是一股令人無從抗拒的“鮮香”,使之擁有了普通豆腐不具備的風味魅力。1928年,某杭州文人深感不解地在寫給《申報》的雜文裏驚嘆:寧紹地區雇來的廚娘“視臭豆腐、莧菜梗若珍膳”。而到了1936年,又有《鐵報》一位撰稿人興致勃勃地讚評了南京臭豆腐:“顏色白裏帶青,質地硬而不堅,軟而不爛。那一股從臭氣中發出來的香味,更比芝蘭、茉莉更美妙呢。如果拿出來夾著花生米同吃,那更有火腿夾雞肉的風味。用作下酒物,正是最好沒有了”。倘有不知臭豆腐“威力”者,聽信上引美言趕去一嘗,那大概率是要暗罵《鐵報》撰稿人,以為他是臭豆腐攤雇來的“托”了!

不要被帶偏了節奏。其實在懂行者看來,臭豆腐可能是各類小吃裏“最坦誠”的一種——1949年《亦報》文章直言:“天下最坦白的東西是臭豆腐幹,不但不諱其臭,且以臭為名”。細細想來,臭豆腐的坦誠,固然主要來自覺其香者的支援。但另一面,堅守“臭道”的執著,也離不開臭豆腐的“自信”吧——有香幹,就必須有“臭幹”,不然豆腐江湖,豈不是要殘缺破敗了?

百年前,在中國臭豆腐“版圖”上,蘇南、浙東,以及深受兩地飲食傳統影響的上海,是所向披靡的一脈“臭宗”。

江浙地區的臭豆腐做法大同小異,基本離不開腌菜菜鹵的“點化”。1948年上海《家庭》月刊細緻地揭開了菜鹵“臭水”的壇蓋:“豆腐店中之‘臭水’,即為菜鹵。制‘臭水’之法亦不難,只須于春季,食盡甕中腌菜後,將鹵傾于釜中,煮之使沸。撇去浮面垢沫,然後注入小甕,覆以石板或用紙蓋之。迨筍季至,將切下筍根蒸熟,逐日投入鹵中,同時加入花椒、食鹽及胡椒末。時日既久,筍根腐爛發奇臭,甕中之水便成‘臭水’矣”。對於此類“臭水”的去處,作者補充介紹道:“‘臭水’可浸豆腐、百葉、豆腐幹、面筋、筍幹。寧波人喜食臭莧菜梗及臭冬瓜,亦即自‘臭水’中浸制者”。如此豐富的“臭水”産物,真説得上“一臭百臭”,也就是“一香百香”了!

江浙地區臭豆腐的吃法,以油煎為最盛,亦不乏其他佳味巧思。1947年,《益世報》列出了兩种經典的家常臭豆腐食譜:“將臭豆腐幹外表黏附之青黑色微菌,用潔凈清水沖洗,置於瓷器之內。和以少許生薑、適量白糖,再加少許紹酒,並傾入熟菜油少許,放于鍋上蒸之。蒸透時,臭豆腐幹之本體變成海綿狀,食之味亦甚美”。在1939年的一期《申報》裏,美食作家也向讀者呈現了老上海日常生活裏的兩類臭豆腐美味:夏日“每到傍晚的時光,街頭巷口,臭豆腐幹的擔子,絡繹不絕,買的人也趨之若鶩。兩塊油氽的臭豆腐幹,蘸些辣油辣醬,吃兩碗茶淘飯下去,其味無窮”。而自己買來生臭豆腐幹,更能烹飪出可口菜肴:“除了生油、醬油、麻油、毛豆、筍末之外,再多加些糖,吃時的確可口。此外,更在油氽之後,和著香菌、木耳、毛豆、扁尖等一同紅燒,那就更覺入味了”。

同處長江下游附近的徽州地區,也創造出了一種誘人的臭豆腐。1936年,《東南日報》主筆揭開了徽州臭豆腐的面紗:“徽州人歡喜吃臭豆腐,在每家酒店的門口,起碼總要歇了一二副臭豆腐擔子,伺候著酒客的光顧”。徽州當地的臭豆腐做法是“把老豆腐切成方塊,浸入鹽和芝麻,以及柏樹葉等灰的混合液裏。大約要浸八九天的樣子,才可撈起。繼而將浸好了的臭豆腐,放在平底鍋,以菜油煎之,至老黃色時取出,再加上些醬油、蔥、辣醬等香料,即成”。

北京,是中國北方臭豆腐擂臺上不敗的“霸主”。老北京的臭豆腐,約莫始於清中葉,到了百年前,已然深入到京城民眾的日常餐食之中。1922年版《增訂實用北京指南》,就臚列出了當時北京城內四家著名臭豆腐店,分別是王致和、仁致和、宋記、洪記。

老北京的臭豆腐,有個素雅的“別稱”——1934年,《大公報》稱在京津地區,臭豆腐又有“青方”之名,得來于“其形方而顏色灰青”。1935年,《時代日報·附刊》詳細呈現了北平臭豆腐的制法:“先將黃豆泡好,後磨成汁,過包燒漿、點鹵,再打成塊。往籠屜裏攤上一天,倒弄三次,比如像秋季時候,七天即長白霉。霉去之後,再用鹽腌。起出缸來,再裝入缸腌四天。摻入藥料湯,用石灰封好,約再需經過半年時間”。對於“倒弄三次”這個步驟,1959年,《食品工業》雜誌以“王致和”臭豆腐工藝為例,解釋了其必要性:“所謂‘倒籠’,就是把擺豆腐坯的籠屜,上下互相倒換位置,藉以調節上下溫度,並通風”。這個步驟非常關鍵,若掌控不好,很可能會前功盡棄,直接變成“臭籠”。

浙江中部地區,有一類不同於浙東近鄰的臭(霉)豆腐制法。1937年,《鐵報》介紹了這種風行浙中地區的下飯“霉豆腐”:“先用一個蒸籠,裏面鋪一些乾淨的稻草。再把買來的豆腐,切成小方塊,一塊塊地放在稻草上。另外將蒸籠蓋好,不要去動。這樣經過一個星期或十天,那些豆腐,就發生一種白色的毛”。把長出白毛的豆腐放進熱鹽裏“四面滾一滾。這時候,整塊的豆腐外面,都是炒鹽了。再一塊塊地填入瓷罐裏,又大約經過一星期,另外用一些黃酒、醬油、胡椒、大蒜葉、生薑、辣椒粉,同時放入鍋內燒滾。取出瓷罐,不要動豆腐,只要將上面的酒和醬油等香料,趁熱倒入那瓷罐裏,過一星期,可以取出吃了”。

雖然從皇城根下到細雨江南,臭豆腐征服了無數南北男女的味蕾。但若要談談臭豆腐的生意經,沒有任何一座城市,能夠與上海相媲美。馬路道旁、白熾燈下,油煎臭豆腐極易被識別的氣息,充盈著老上海的夜空,久久不能散去。

非街頭,不臭豆腐。這,是老上海煙火氣的一個信條。1935年,《申報》主筆勾繪了一幅“滬上臭豆腐”風俗畫:“臭豆腐,天天在街頭可以買到”,“花了兩個銅子,站在油鍋邊,用絲竹篾往鍋內簽它一塊,加上一點辣醬,熱辣辣往口內送,感覺十分開味兒”。在百年前的上海,有許多借著道旁空地,挑著擔子叫賣臭豆腐的小販,他們的擔子一頭挑著裝滿生臭豆腐的豆腐屜,另一邊則燒著一鍋滾熱的炸油。據時人觀察,這些臭豆腐小販大多有同鄉聯繫。譬如1946年《辛報》一篇文章就指出,那時上海賣臭豆腐者有兩派勢力較強,其一是江陰人,還有一波是崇明人。

1934年《社會日報》上的“臭豆腐擔”風俗畫

別小瞧臭豆腐攤這門“小生意”,經營者內部,也是完全可以分出高下,排序三六九等的。1934年,《社會日報》給出了評判臭豆腐攤出品優劣的尺規:第一,“豆腐幹浸的日子愈多愈好。劣質臭豆腐幹,未曾浸透即行發售,煎出來淡而無味,像豆腐店裏的油豆腐一樣”。其二,“著名的小販,入鍋煎幾時,出品又松又脆。‘扯爛污’的小販怕多煎了時間,耗費鍋裏的油,臭豆腐下鍋稍變黃色,就拿出來賣了。這種食品,迎風一吹就要‘還韌’,人家只上一次當”。

拿好的賣,自然有望“賣得好”。百年前的上海灘,就有那麼幾家臭豆腐攤成功“小題大做”,造就了名副其實的“臭豆腐大王”。

1925年,《時事新報》評點了那時上海城內兩家頗具代表性的臭豆腐攤:“東門水仙宮談家弄口,昔有設攤專售此物之金大,最為著名。借此小有積蓄,薄置屋産。又北市寶善街王大吉藥店前,有臭豆腐幹攤,已設多年,饒有風味”。這家“王大吉”臭豆腐攤,真乃此行之“絕”。老闆娘穿金戴銀炸豆腐已是一奇景,更讓人稱奇的事還在後面——1926年,《上海日報》講述了一段有些不可思議的淵源:“上海逐臭的老吃客,哪個不知道王大吉的臭豆腐幹?其實王大吉是藥材店。臭豆腐幹,是王大吉旁邊的一個小擔子,絲毫沒有糾葛的。可是説到臭豆腐幹,總會眾口一詞地推讚王大吉。因此‘王大吉’三個字,就被臭豆腐幹帶出名了”。如此“大小倒置”之事,好不神奇!

“王大吉”的神奇,遠未止步於此。最令人拍手叫絕的,要數名流對這家小攤的鍾情。1944年,《海報》撰稿人寫道:近代上海工商界領袖、上海總商會會長朱葆三,酷愛“王大吉”前的臭豆腐攤,“每飯不忘,即使在堂子裏應酬,堂差可以不叫,該店的臭豆腐不能不吃”。久而久之,臭豆腐攤主摸清了朱先生的習慣,假若某日晚餐時間朱家沒派人來,便會一直堅持到深夜十二點方肯熄爐休息。生意再大,也忘不了小小一方。這塊臭豆腐,究竟何德何能?或許這個問題,只能向朱先生本人求教了。

(作者鄒賾韜,飲食歷史學者,上海大學歷史系博士生)

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123