2022年1月18日,老安走了。家屬告知,遵照老安的遺願,不搞遺體告別,後事從簡,只在親屬範圍內舉行。無緣向老安做最後的告別,懷念之情卻縈繞在心頭,內心難以平靜。自1989年進入人民中國雜誌社,我就分配在老安分管的翻譯部,經常得到老安的言傳身教。點滴往事浮現在眼前,我覺得對老安最好的送別與追思,就是寫一段文字,分享老安的故事。聯繫當年老安的同事劉德有先生和老安的女兒宋菲,二位提供了很多寶貴的資料,回憶了許多細節,這使老安的故事愈發完整,飽滿起來。

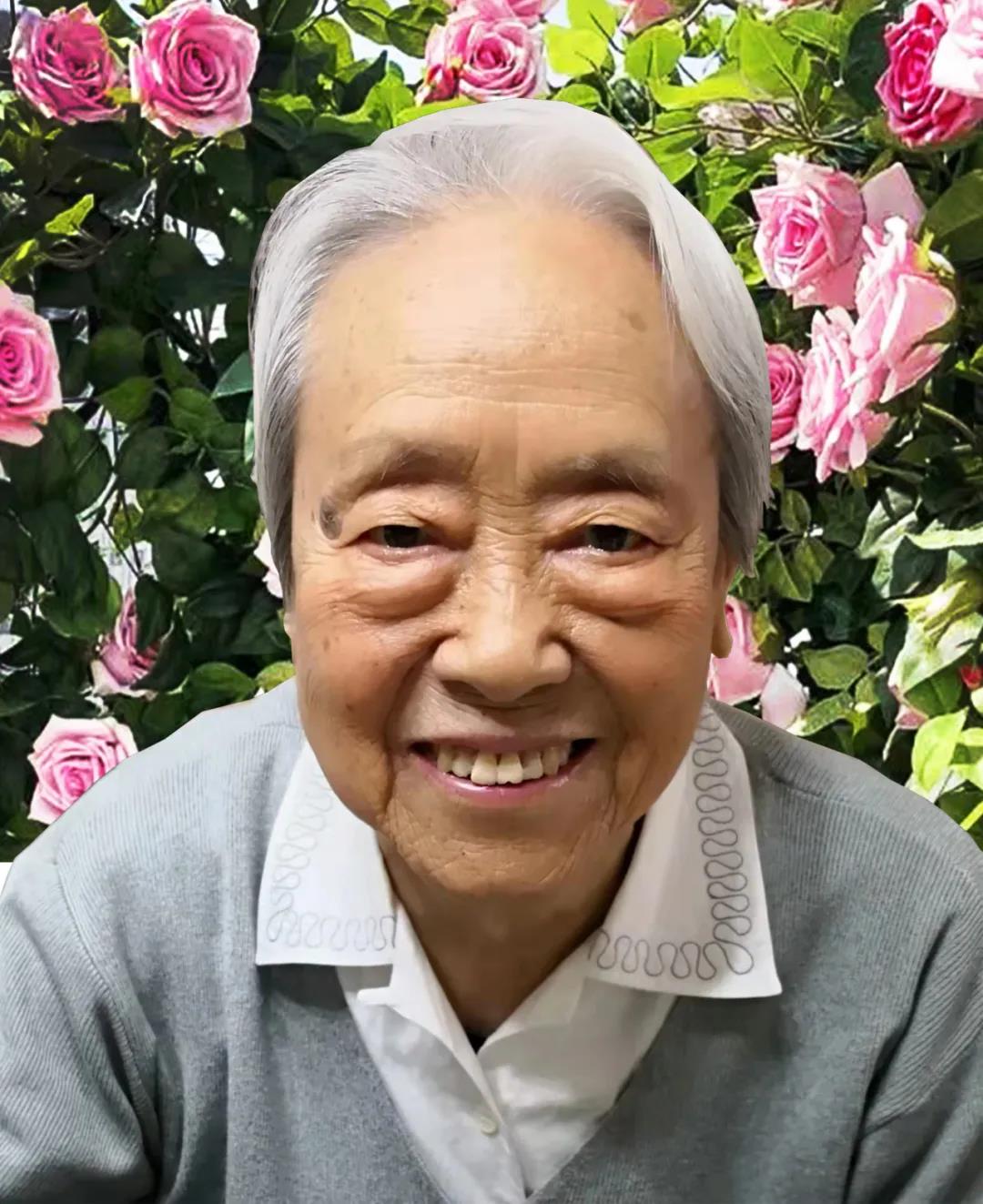

老安是和她曾經共事的同事們的親切稱謂,在翻譯部,中日同事更是直接稱她這位毫無架子的副總編輯為安桑。祖籍山東煙臺的老安,講一口膠東口音濃重的普通話。她全名叫安淑渠,1930年出生於大連。據和老安同批于1952年由大連調任北京籌建《人民中國》的劉德有先生回憶,“老安的父親在大連開有一家茶葉莊。老安小學上的是日本人在大連經營的小學校,畢業後進入初高中在一起的大連神明女子高等學校,讀到三年級時,日本投降,學校關閉。1945年光復後大連即告解放,老安轉上‘文專學校’,畢業後分配到大連日報社當記者。”後來的故事,就是1952年和四位大連的年輕人被《人民中國》日文版創始人康大川調來北京。劉德有先生還記得,一同調至外文出版社(外文局前身)人民中國編輯部日文部的,除了他和安淑渠,還有李玉銀、于鴻運。

2009年第六期《人民中國》,為紀念中國外文局建局60週年策劃了特輯,其中老安撰寫的一篇回憶《人民中國》日文版創辦人康大川的文章,深情地回憶了草創時期的艱辛與軼事。文中用了兩張照片,一張是1955年以外貿部副部長雷任民為團長的中國貿易代表團訪日時,康大川和安淑渠也同行前往,作為譯員的安淑渠陪同康大川等人訪問岩波書店。那時候,日文版《人民中國》剛剛兩歲,康大川和安淑渠也都風華正茂。另一張照片,老安和前副總編輯丘桓興在翻閱相冊,回憶和康大川一起工作的美好時光。就在本月10日,老丘也因病離世。在迎來中日邦交正常化50週年的年份裏,在明年即將迎來《人民中國》日文版創刊70週年的時候,兩位重量級前輩的相繼離世令人唏噓。

1952年安淑渠進入《人民中國》的時候剛剛22歲,起初的工作是做美編,具體工作是畫版樣、排版、找插圖和照片,也兼做校對。上面這張照片就是安淑渠所在團隊的主要成員。右起:安淑渠、由原瀋陽民主新聞社調入的擅長排版、核對的日籍工作人員岡田章、校對大王李薰榮、和安淑渠同來自大連的李玉銀、負責美編的日籍工作人員池田壽美。

在回憶文章裏安淑渠寫道,“經過兩期試刊,飄散著墨香的《人民中國》日文版正式出刊了。就在大家正要舉杯慶賀的時候,突然有人大聲叫道,‘等等!’。原來一篇文章中的人名印錯了。當時是鉛活字排版,修改錯字要用刀在印好的雜誌上刮去錯字,再用正確的鉛活字像蓋章一樣一個個加印在修改處。大家一起動手,用了一天一夜改正了每一本的錯誤。從那以後,‘要心中想著讀者,萬萬不可粗心大意’成了翻譯校對組的座右銘。”

在人才濟濟,業務氣氛濃厚的辦刊環境裏,在多次隨代表團走出去針對日本民眾開展民間交往的活動中,安淑渠在共和國的青春歲月裏不僅成為編排校對的好手,也迅速成長為出色的口筆譯翻譯。上面這張與到訪的日本來賓的合影,大致拍攝于60年代中期,早期《人民中國》的主要成員,除劉德有已經駐日,大多都在其中。羅俊(前排左三著中山裝者,當時的外文局局長)、康大川(後排中間帶眼鏡者,《人民中國》日文版負責人)李澤民(右六,中文編輯部資深負責人)、包慧(右五,中文編輯部負責人之一)、安淑渠(李雪琴右邊女士)、池田壽美(後排左二女士,負責美編的日本專家)、李雪琴(康大川右前方中排中間女士,中文編輯部編輯)、李玉鴻(後排左一,資深美術設計)、陳憶青(前排右一,翻譯)、李薰榮(前排右一,校對大王,25萬分之一的校對錯誤率)。

1955年那一次是安淑渠第一次作為譯員隨團訪日,同行的譯員還有劉德有。訪日期間康大川訪問了岩波書店,對日本圖書出版業進行了深入的調研。據劉德有先生回憶,這張康大川、劉德有、安淑渠三人同框的珍貴照片拍攝于帝都飯店屋頂,從那裏可以望見皇宮和城壕。

1955年8月,在日本舉辦了第一次禁止原子彈、氫彈世界大會。為了維護世界和平,反對帝國主義核子武器的威脅與訛詐,劉寧一以世界人民保衛和平大會中國代表的身份率團訪日,安淑渠作為譯員前往。該團在日本發出中國人民的聲音,與核武器受害者深入交流,同時廣交各界朋友,為發展中日民間友好往來,以民促官推動中日關係正常化做了鋪墊性工作。日本部落解放運動領導人松本治一郎贈送的禮物一直保存至今,由此也可以看到當時該團社會接觸面之廣。

在50年代到60年代的多次訪日活動中,1963年11月5日至12月3日為期近一個月的中國作家代表團第四次訪日活動,安淑渠作為譯員隨行,留下較多生動而珍貴的照片。這一年的2月,廖承志對《人民中國》提出了調整辦刊定位,加大文化內容,擴大讀者對象的要求。6月,為紀念《人民中國》創刊十週年,當時的外文出版社訪日團赴日廣泛聽取讀者、發行者和日本作者等各界意見,為調整編輯方針,加大社會、文化、人民生活方面內的報道內容做了紮實的調研論證。而年底的作家代表團訪日,正是從活動層面體現了當時國家加大對日文化交流力度的舉措。從珍貴的現存照片來看,此次訪日巴金、冰心等中國作家和日本作家進行了深入、廣泛的交流,為兩國民眾的民心相通起到了重要的推動作用。

60年代中期以後,安淑渠憑藉嫺熟的日文,直接用日文采訪寫稿。她是《人民中國》編譯合一的先行者。1972年,多年的努力終於見到曙光。這一年9月間,安淑渠被借調到外交部日本首相田中角榮的接待班子,並被任命為筆譯組組長,見證了中日邦交正常化的歷史時刻。據老安生前回憶説,當時因出身下放到農村的母親病重,但她有重要工作在身卻無法離開去陪伴母親,最終未能見上母親最後一面,抱憾終生。邦交正常化之後,老安更加繁忙。

1974年2月28日至3月26日,老安再次被借調全程陪同日本女科學家代表團訪問北京、廣州。近一個月相處在一起,女科學家們深深被老安的週到熱情和高品質的翻譯所折服,日後特地聯名致信表示感謝。當時鄧小平復出整整一年,國家正在對科學教育進行整頓,一年後周恩來總理將在四屆人大上重提“四化”。在這樣的背景下,鄧小平同志在京接見了日本女科學家代表團,老安作為隨團譯員,為小平同志做翻譯。這件事情成為《人民中國》引以為榮的話題,直到我入社後還經常被談起。一次工作之餘聊天,我好奇地問老安:您的日語水準絕對沒有問題,可您那濃重的膠東口音和小平同志濃重的四川口音之間交流完全沒有問題嗎?老安從沒想過這個問題,我這麼一説,她回憶了一下表示,整個交流確實很順暢,沒受口音影響。一是小平同志説話條理很清楚,易於辨識,二是小平同志見識廣,與五湖四海的幹部打交道,膠東口音也聽得懂吧?

成為副總編以後,老安保持著平易近人的工作作風,善於聽取各方意見,特別重視和讀者、顧問交心,每當有重要客人或讀者團來訪她都和其他社領導熱情座談,虛心請教,交換意見,並據此改進服務與工作。上面這張照片,就是宇都宮德馬訪華時,老安陪同康大川(左)、車慕奇(右)與之座談採訪。幾位老領導的表情,可以看出當時的交流有多麼務實。

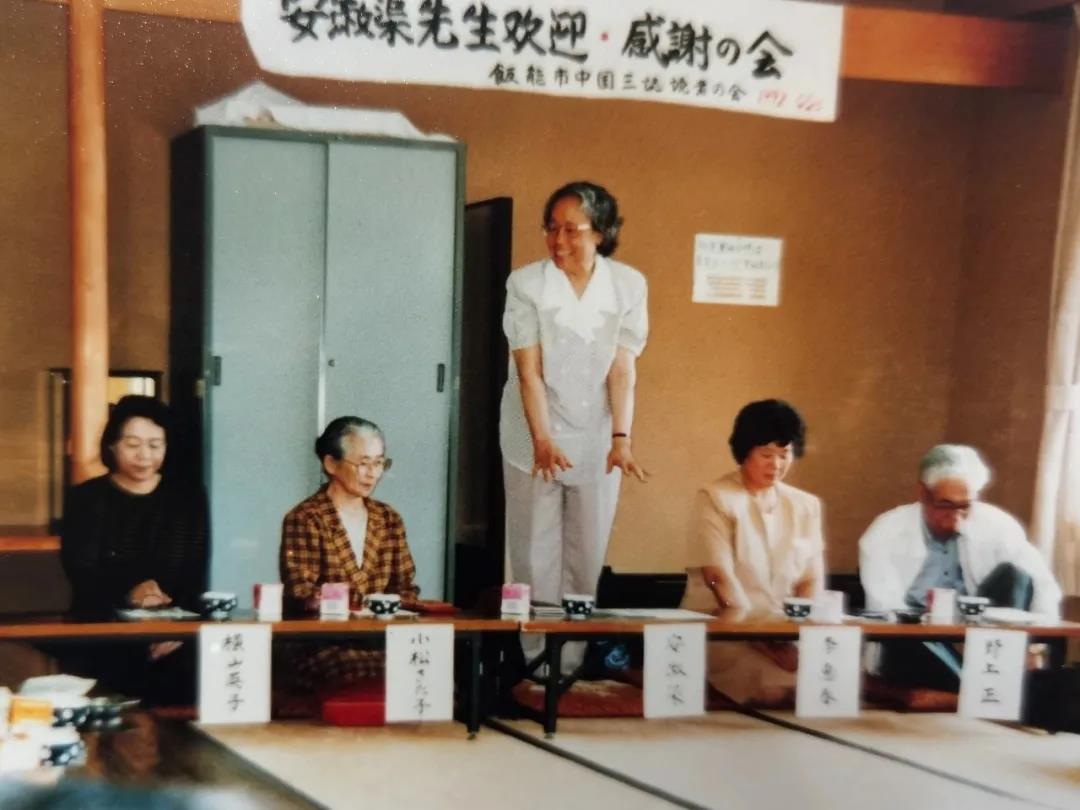

每當讀者來訪,老安總是熱心安排接待。有一年國慶節假期,一位讀者來社裏造訪,老安親自出面接待,與之深入交流,還安排當時住單身公寓的我陪同這位讀者參觀節日的北京。得知是犧牲節假日休息安排的,這位突然造訪的讀者非常感動,一方面為自己的唐突表示不安,一方面對人民中國的週到接待感謝不已。接待工作結束後,老安覺得耽誤了我假期休息,還專叫我到她家裏做壽司飯犒勞我。神宮寺敬夫婦、水原明窗顧問、勝田弘、林謙三、白鳥良香、西野長治等日本各地讀者會的代表人物與普通會員……,很多老讀者就是衝著老安這樣的人格魅力和《人民中國》保持著長久的聯繫,老安訪日來到讀者中間時也受到讀者發自內心的歡迎。

我進入《人民中國》時,老安已經接近離休的年齡。儘管在老安領導下工作不過短短三年多,但耳濡目染下,不僅學到了很多有用的知識和方法,更是在工作作風上受到老一輩的洗禮,受用終生。人民中國的標題討論會是以翻譯部為主體,中日同事全程用日語討論的業務環節,對於培養跨文化意識,使翻譯更加貼近受眾思維意義重大。有老安參加,會議氣氛就格外活躍。討論引發頭腦風暴,一個個生動的標題就確定下來了。如今這個傳統在《人民中國》繼續得到傳承。

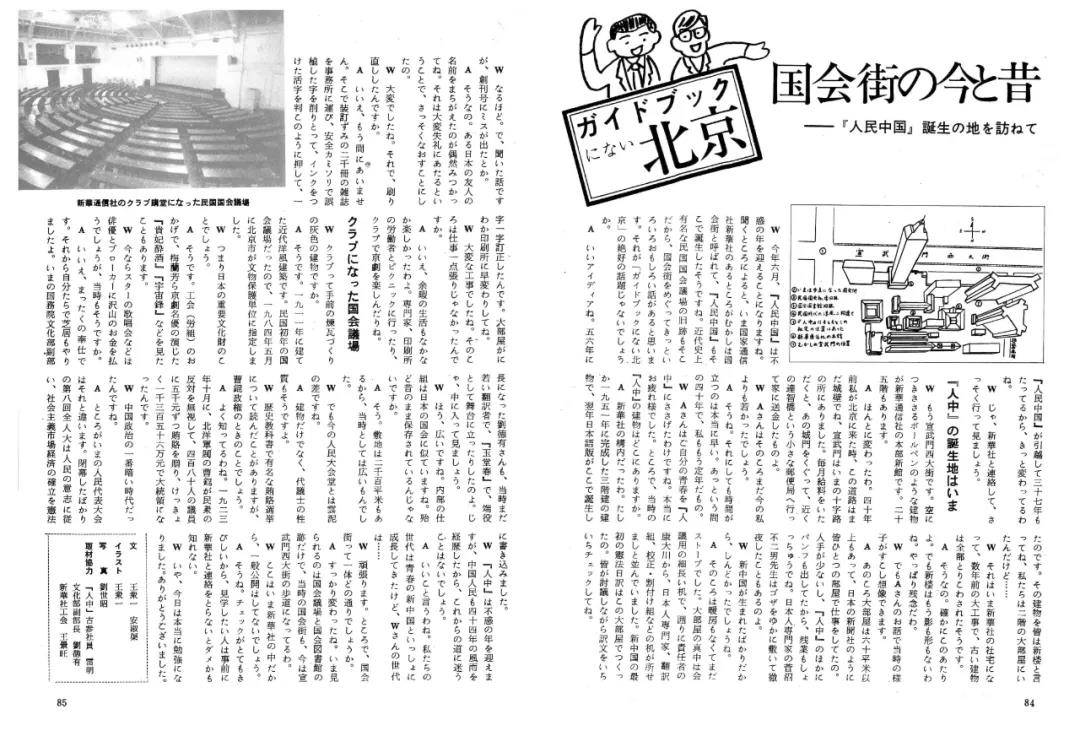

1993年《人民中國》創刊40週年,因為工作需要延長離休年限的老安在也即將迎來光榮離休的時刻。當時我正在負責“導遊手冊上找不到的北京景點”欄目的策劃與采編。我突發奇想,提出要做一期《人民中國》發祥地內容的特別報道。老安聽説後非常支援這個想法,因為參與創辦的人當中,當時只有她還在崗位上。也許是在結束職業生涯之際想重訪自己當年起步的地點,也許是為了對年輕人做一次傳統教育,老安決定帶我一起前去位於新華通訊社內的國會街採訪。到了國會街,當年的建築已經蕩然無存。老安感慨萬千,回憶起當年創業時激情燃燒的歲月。最後,我們以兩人對談的方式完成了這篇文章。日文成稿後請老安閱示,返回的底稿留下了老安用紅筆認真修改的痕跡。老安卻非常謙虛地堅持把她的名字署後面。這份修改稿我一直保存著,直到《人民中國》幾次搬家之後遍尋無蹤,至今仍感遺憾。

創刊40週年的紀念招待會在西苑飯店隆重舉行,大批日本讀者和同業組團前來祝賀,老安在這一刻和老朋友們相聚,一道回憶起愉快的往事。在招待會上,楊正泉局長向老安頒發了榮譽證書,表彰她畢生為人民友好和國際傳播事業作出的傑出貢獻。

離休以後的近30年裏,老安仍然關心著《人民中國》的發展,並繼續為《人民中國》作出力所能及的貢獻。工作中遇到什麼難處,後輩也願意向老安求教問策。許多老讀者依然記著老安,每次工作訪日見到老讀者,都有人問起老安的近況。老安的晚年和女兒在一起,生活是平靜的。回望自己走過的路,老安應該是幸福的。她伴隨著共和國的青春腳步,和一群有情懷的人一起將一本雜誌做成中日兩國人民民心相通的橋梁;她見證了中日關係在戰後艱難起步,通過以民促官,官民互動,一步步迎來邦交正常化,並在中日關係相對最好的時候光榮離休。

老安的故事告訴我們什麼是中國國際傳播的初心所在,她那一代人所獨有的純粹性、使命感、奉獻精神和專業精神,正是我們今天守正創新,傳承國際傳播優良傳統最可寶貴的精神財富。今年是中日邦交正常化50週年,明年《人民中國》日文版將迎來創刊70週年。遺憾的是老安沒有等到這些值得紀念的時刻的到來。對老安的最好的紀念和慰藉,就是繼承好這份精神財富,並在新的歷史條件下將之發揚光大。按照傳統説法,今天是“頭七”,願老安一路走好,願老安的在天之靈繼續守望著我們,守望著她所為之奉獻一生的《人民中國》和外文局的事業與未來。

特別感謝劉德有先生和宋菲女士對此文給予的全力支援和無私奉獻。

(作者:王眾一,外文局亞太傳播中心總編輯)

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123