1921年,安特生、袁復禮等發掘河南省澠池縣仰韶村新石器時代遺址,被學術界公認為中國考古學發展的起點。

2021年,正值中國考古百年。中央廣播電視總臺在2021年年底推出一檔考古節目《中國考古大會》,收視不俗。

如何讓散落在中華大地上的遺址和文物“活”起來?“考古工作枯燥嚴肅”的刻板印像是怎樣形成的,要如何去打破?通過虛實結合的舞臺形式,讓厚重的歷史變得鮮活,觀眾能接受嗎?致敬中國考古百年,是怎麼想到與綜藝元素結合的?帶著諸多問題,羊城晚報記者獨家專訪了《中國考古大會》執行總導演高大山、鐘寶華。

海選 106個候選遺址中僅12個“出道”

説到“考古”,你會想到什麼?

是浩如煙海的歷史文獻資料,是紀錄片裏考古工作者艱苦的發掘工作,還是緊張刺激的大墓探險影片?不論是在現實世界還是虛擬空間,考古這一工作都披著一層神秘的面紗。《中國考古大會》決定要為觀眾揭開這層面紗——節目聚焦良渚、賈湖、週口店等12個遺址,集合30余位考古專家、文化學者,以及12位考古推廣人,帶領觀眾走進演播室打造的遺址“探秘空間”,體驗發掘文物、保護文化遺産的全過程。執行總導演鐘寶華介紹:“我們策劃、製作《中國考古大會》,就是希望讓陳列在廣闊大地上的遺産活起來。”

談及節目命名,執行總導演高大山説:“此前,從來沒有一檔呈現考古工作的綜藝節目,再加上央視有《中國詩詞大會》《中國成語大會》《中國地名大會》等節目打造的‘大會’系列品牌,便將這檔新節目命名為《中國考古大會》。”

節目組最開始的想法是延續“大會”系列的經典答題模式,但在同中國社科院和國家文物局專家開完會後,放棄了這一想法。高大山説:“考古性質特殊,我們不明確究竟要考選手哪方面的知識,總不能考選手不同墓葬該如何發掘吧?”

2020年11月,《中國考古大會》策劃工作開始。高大山提到,專家團最初從全國範圍內挑選了106個考古遺址,計劃用12期節目,介紹其中60個遺址,每期講解5個。隨著策劃推進,備選遺址數量不斷減少,專家投票決定將106個遺址縮減為60個,最後改為36個,“我們決定每期節目用90分鐘左右的時長,把一個遺址講透徹就行”。經過層層篩選,最終留下12個遺址,平衡了中國歷史的時間與空間。鐘寶華解讀道:“時間選擇上,按照整個考古斷代的時間脈絡,也兼顧了中華文明的主根脈;地域選擇上,有黃河流域,也有長江流域。”

鐘寶華透露,12期遺址雖然有中國歷史的大模式框定脈絡,但每一期遺址背後的故事內核不同,“第一期‘良渚’展現了中華五千多年的文明史,第二期‘賈湖’展示了萬年的文化史,第三期‘週口店’展示了百萬年的人類史”。此外,雖然主題為12大遺址,但內容上有很多橫向關聯,“講週口店遺址,也會講到元謀人等其他古人類遺址;講到賈湖遺址的水稻,也會串聯到浙江上山遺址”。

創新 沉浸式考古體驗,密室逃脫的氛圍

有《國家寶藏》《典籍裏的中國》等文物類、典籍類節目珠玉在前,《中國考古大會》要如何獨闢蹊徑,做出自己的特色?

鐘寶華表示,遺址類節目比文物類、典籍類節目更難做。“經過發現、發掘、提取文物後,大部分遺址都回填了。我們要想把遺址考古變成一種電視化的綜藝表達,需要採取很多新方式。”

觀眾對考古感興趣嗎?一期介紹一個遺址的節奏能否吸引觀眾?在執行階段,導演組面臨了巨大壓力。

高大山坦言,沒錄完第一期節目前心裏沒譜:“最初兩期節目的錄製時間很長,每期達到13個小時,方案有70頁紙左右。我們摸索著推進節目製作,一邊錄製一邊改良,逐漸清楚了真正應該要的是什麼。第三期開始,方案‘瘦身’至28頁以內。”

遺址選擇的塵埃落定只是龐大工作量的起點,後面還有一系列工作:節目分解、書面材料整理、實地調研、與專家溝通……鐘寶華表示,節目組把12個遺址都調研遍了,他自己也參與了良渚、賈湖和雲岡石窟的調研。高大山指出,考古工作的流程就是每期節目的暗線——每個遺址如何被發現、被發掘,出土文物如何進行辨別、清理和保護,文物背後的價值意義,都濃縮在90分鐘裏,“每期節目就是一次遺址揭秘,我們就是根據整個考古的發現、發掘、整理、闡釋、保護、傳承,這六個工序去做的”。

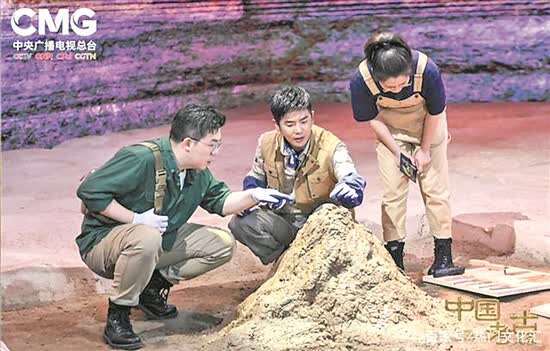

節目中,探秘空間是節目最大的創新點:考古推廣人走進用XR技術(擴展現實)以及逼真道具營造的沉浸式環境中,體驗遺址發掘的全過程。高大山説:“考古推廣人以觀眾視角出發進入探秘空間,回溯遺址發現、發掘的過程,體驗發掘時遇到的難題。‘殷墟’一期的甲骨文識別,‘良渚’一期的懸空操作法……每個遺址中最獨特的元素,都被設計到探秘空間的任務裏,更加形象可感。”

探秘空間的文物既要做得逼真,又不能使用真文物,怎麼辦?高大山説:“節目組來到博物館,在不接觸文物的前提下,做了三維掃描建模,1:1製作文物複製品。”他指出,導演組打造探秘空間時,有意營造了密室逃脫式的緊迫感增加綜藝效果,但也會防止過度娛樂化。“探秘空間類似于真人秀,這種類型的節目在央視很少,我們也是摸著石頭過河。”

《中國考古大會》還通過舞蹈和表演再現古時生活圖景。“週口店”一期播出了反映山頂洞人生活的實景舞蹈;“良渚”一期展示了古玉的雕琢工藝;“海昏侯”一期根據海昏侯博物館裏復現的場景,借助舞蹈呈現了宮女準備夜宴的場景。舞畢,兩位主人同賓客入場席地而坐,相視對飲,拉開西漢生活場景介紹的序幕。鐘寶華解釋,這對應的是考古的整理、闡釋環節,將遺址對應的生活化場景帶到節目中,增強考古可視化。“把表演、舞蹈等形式加入節目,就是為了科普相對冷門的考古,讓晦澀的知識更通俗、更有趣。”

致敬 一代代考古人尋找終極答案

鐘寶華表示,《中國考古大會》包含了三層含義:“這是考古成果和歷史研究成果集中展示的大會;全國考古工作者匯聚一堂,共襄盛舉的大會;全民共用考古成果,了解考古文化的大會。”這三層含義,更是指向對考古工作的致敬。

每期節目都設置了“致敬考古人”環節。良渚遺址的第一發現人施昕更,良渚貴族大墓發掘者王明達,週口店發掘工作者賈蘭坡、裴文中,一生奉獻給賈湖遺址的張居中……每次致敬,都給節目添上一份莊重感和厚重感。

回顧節目調研和策劃過程中那些考古工作者的身影,鐘寶華記憶猶新:“考古人長期與遺址為伴,面朝黃土背朝天。他們可能從高校畢業後就紮根某個考古遺址,一輩子只做這一件事。一件文物能在整潔明亮的博物館展出,它經歷過怎樣的命運和坎坷?有多少人為它能重見天日辛勤付出?我們希望通過《中國考古大會》讓觀眾了解這群默默無聞的奉獻者。”鐘寶華也希望,每一位觀眾在欣賞文物的同時,不要忘記背後基層工作者的付出,“傳統文化不僅在文物上、典籍裏,還在考古工作者風餐露宿、默默無聞的付出中”。

“做這檔節目的意義,是要致敬中國考古百年,但又不止于致敬考古百年。”鐘寶華提到,在文明溯源中讓國人找尋文化自信,是節目最核心的意義,“雖然中國現代考古學只有一百年的歷史,但我們背後探尋的是近百萬年的人類史、一萬年文化史,還有五千多年文明史”。

“週口店”一期,考古推廣人鄭曉寧問出了很多中國人的心聲:“我們爺爺的爺爺是從哪兒來的?”高大山認為,對民族祖先和文化起源的探尋,是國人的訴求,“文明探源不僅是考古人的話題,也是每位中國人的終極話題。我們在節目中也在嘗試尋找答案:我們的祖先是誰?我們的文化起源於哪?我們的文明往前溯源到哪?為什麼是這樣?”

高大山認為,將抽象概念具象化是考古與遺址承載的重要意義。中華五千年文明不是概念口號,是實打實存在的。比如良渚遺址,正好符合世界公認的文明標準。“在良渚遺址,我們可以看到原始文字符號、玉雕工藝、水利系統,也看到高等級的社會分工。它的發掘就證明了五千年前,中華大地已經有相當了得的文明高度。”

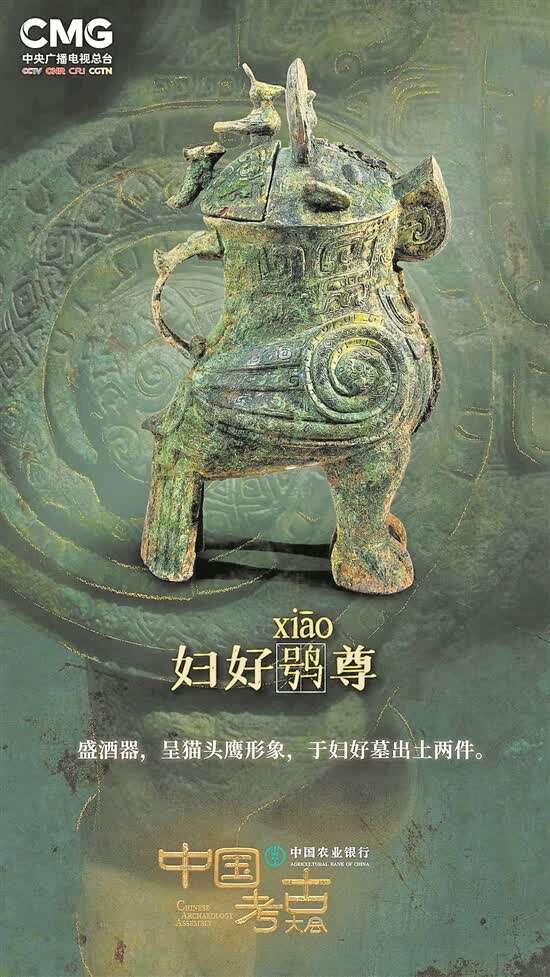

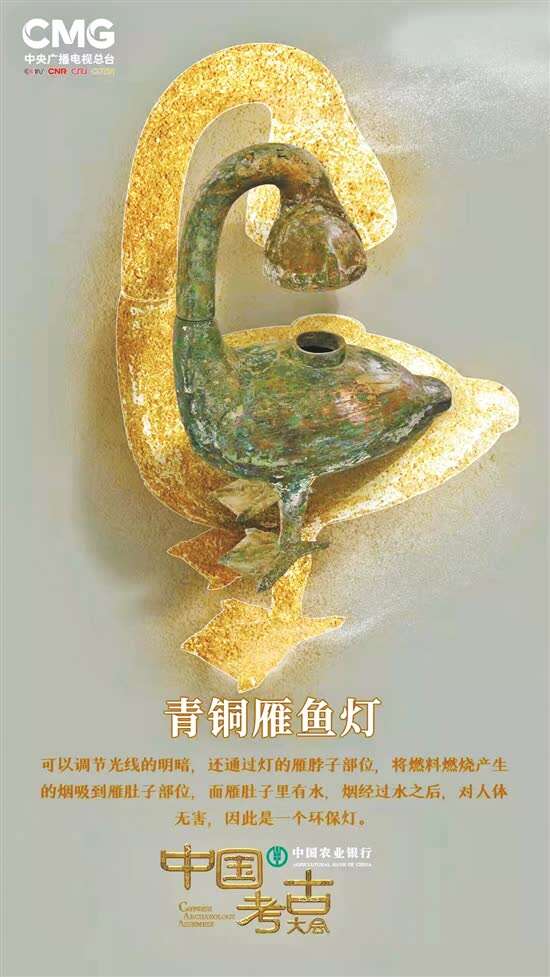

“從漢代的耳杯到今天的酒杯,從青銅雁魚燈到各類檯燈……走進每處遺址、每個朝代,我們都能梳理出很多與當下有關聯的東西,且不止于器物、生存方式。”高大山舉例,一如文字和典籍,文明與文化的變遷往往一脈相承,“中國人今天使用的方塊字,可以在‘賈湖’一期的原始符號、‘殷墟’一期的甲骨文中找到縮影;在海昏侯墓裏發現的《史記》《詩經》《論語》,今天依然被我們捧在手中閱讀。”

傳播 有煙火氣的專業考古成功“出圈”了

“我們想通過這檔節目,向觀眾傳遞到底考古‘考’的是什麼?去考古遺址和博物館看什麼文物?這些文物背後,我們能得到什麼?每一期節目的脈絡如同講給孩子聽的故事,簡單但不失完整——哪年哪日,誰發現了一個什麼樣的東西,這是什麼,發掘之後能夠發現什麼,原主人是誰……”在高大山看來,《中國考古大會》需要起到引領觀眾認識考古、鑒賞文物的作用,循序漸進、抽絲剝繭的方式才能引導觀眾獲取有關資訊,讓專業性很強的考古附上煙火氣。

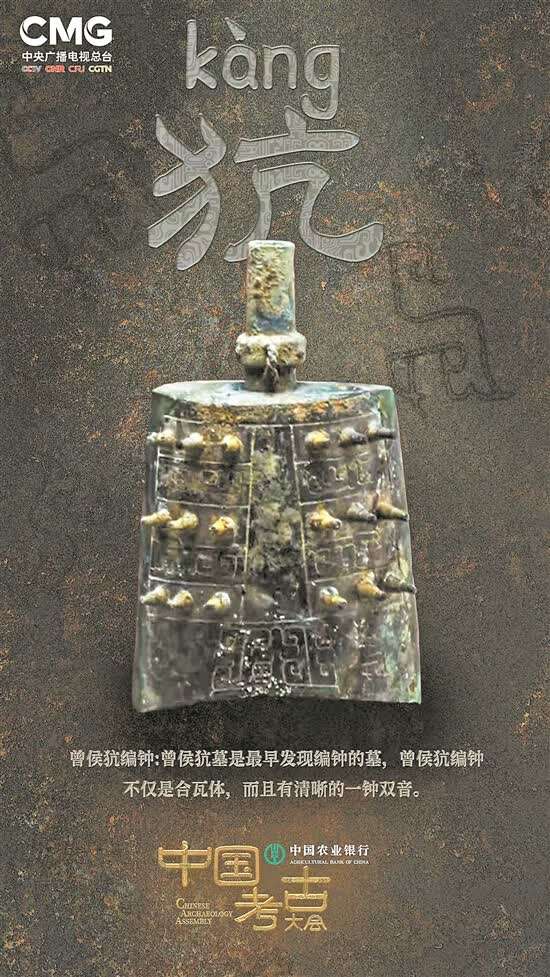

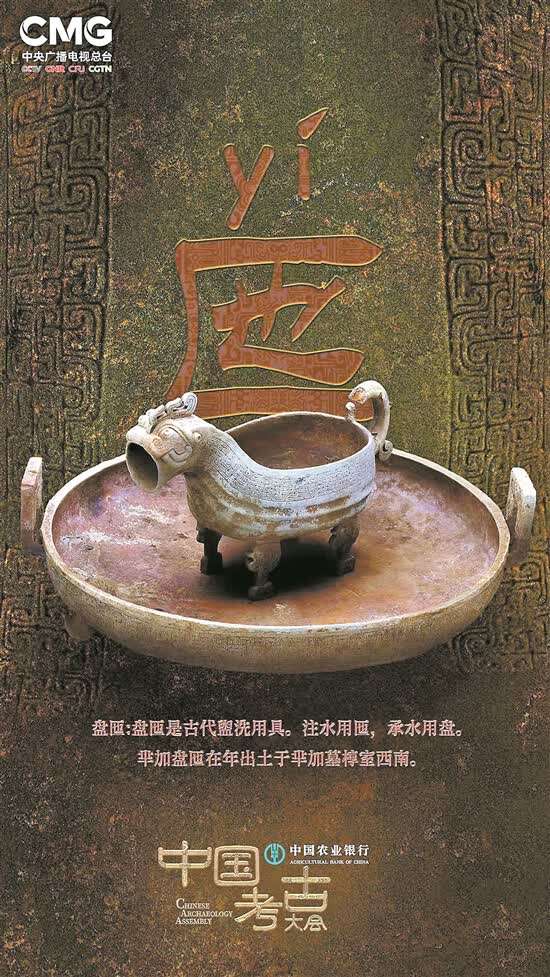

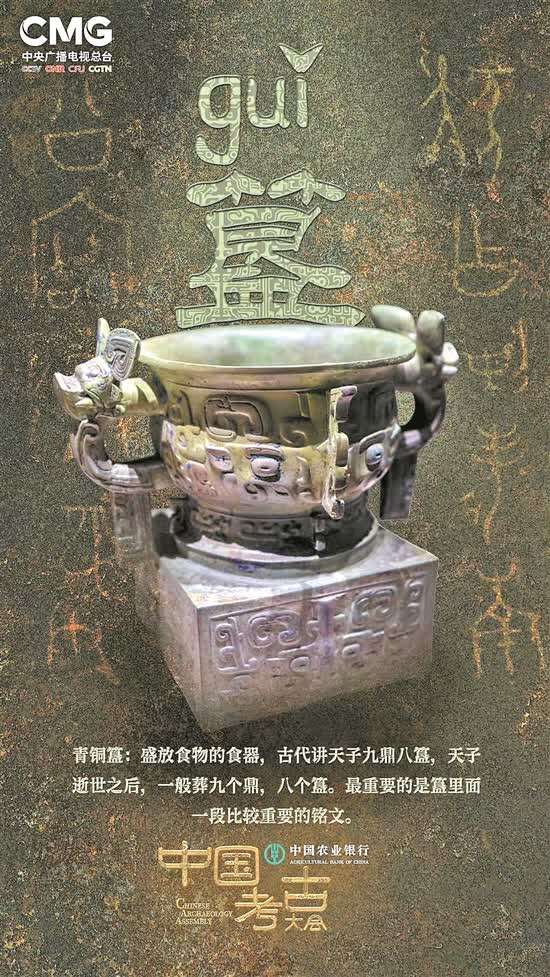

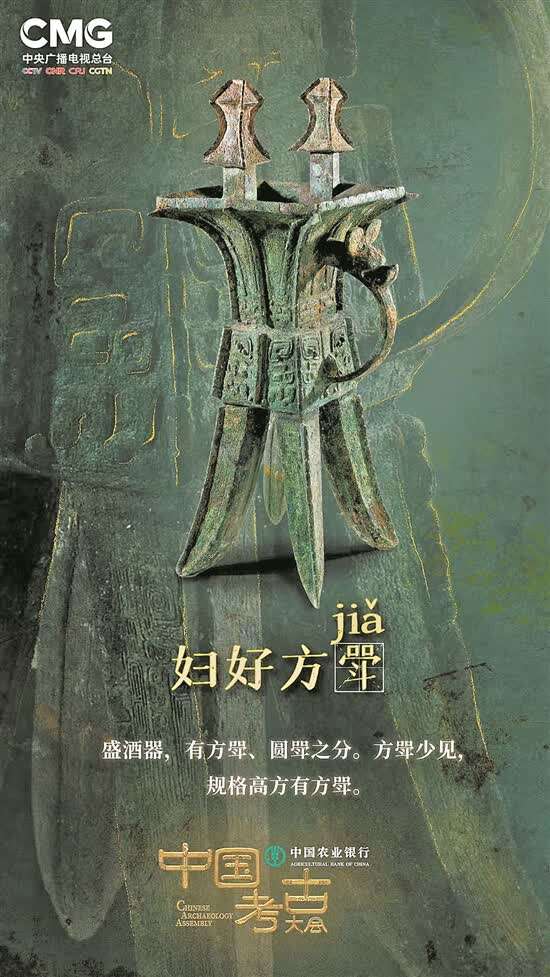

如何讓考古走進公眾視野?為了讓觀眾收看節目的同時,有參與感和互動感,《中國考古大會》在宣發層面也下了工夫。正片中棄用的答題模式,被央視融媒體端採用。鐘寶華介紹,配合每一期節目播出,在央視頻《中國考古大會》賬號開展同步答題也是創新之舉:“每期節目在央視頻平臺相應有10至20道題目供網友線上回答,還有幕後花絮。不過,要把觀眾從大屏吸引到小屏,也對激勵機制、互動方式等方面提出更高的要求。”每期節目的故事點、知識點、專家的金句等,也會以推文、海報等形式在融媒體端進行傳播。

高大山坦言,一開始做節目的時候對收視率的期望並不高。但是幾期節目下來,收到的收視率和觀眾反饋資訊大大超過預期。鐘寶華也透露,截至第七期,電視端觸達人次達3.76億,融媒體端觸達人次高達62億。其中,“電視端的收視數據顯示,節目不少粉絲是年輕觀眾,15至20歲的年輕觀眾增幅很大,也有不少中小學生觀眾在觀看節目”。

“我們讓考古知識性、科普性的內容,打破了受眾年齡層相對固定的概念,成功實現了出圈。”導演組在節目播出階段不斷收集反饋資訊,不少反饋給鐘寶華留下深刻印象,“有一家三代守在電視機前看節目;有家長化身帶教老師,指點萌娃做筆記;有一年級學生告訴媽媽,這比網課有意思多了;還有家長問‘會不會出配套的書籍,這樣我們就不用記筆記了’。”除了學生群體和普通觀眾,節目也吸引了不少從事文博工作的專業人士,他們也對節目評價不俗。

做完《中國考古大會》,給鐘寶華帶來的最大感觸就是紮實做內容是最重要的事。“雖説考古工作相對小眾冷門,但我們在做項目的時候,並沒有刻意討好特定年齡層觀眾或人群。紮實做好節目內容,依靠考古本身的文化氣質,再加上新穎形式的輔助,它就能出圈。”

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123