黨的十八大以來,習近平總書記深刻把握新時代歷史方位,以堅定的文化自覺、宏闊的歷史視野、深遠的戰略考量,就文化建設提出了一系列新理念新思想新戰略,引領中華文化創造性轉化、創新性發展,推動中華文脈綿延繁盛、中華文明歷久彌新。

穿越歷史的煙雲,中華文明歷經數千年風雨始終生生不息、歷久彌新,在人類文明史冊上寫下濃墨重彩的篇章。

中國國家博物館。以國家之名,守護和傳承著中華文明的國家博物館現有藏品143萬餘件,收藏規模全國罕見,充分展現和見證了中華5000多年文明的血脈綿延與燦爛輝煌。中國國家博物館供圖

在天安門廣場東側的國家博物館展廳內,

中華民族燦爛悠久的歷史文化,

與現代中國奮鬥發展的輝煌成就交相輝映,

繪就一幅波瀾壯闊的文明長卷。

下面,我們跟隨一件件文物、一個個展覽,

領略在世界文明中

璀璨奪目的中華文明之花,

看歷史之中國、發展之中國、

奮進之中國、未來之中國……

01

多點起源的中華文明在神州大地上交相輝映,生産工具的改進催生了時代裂變,巧奪天工的禮制器物記錄著一個又一個王朝盛世,多元綻放的少數民族文物見證著中華民族共同體的演進歷程,東西交流的歷史造就了一座又一座藝術巔峰……在國博,一件件古代珍貴文物見證了中華優秀傳統文化綿延不斷、薪火相傳。

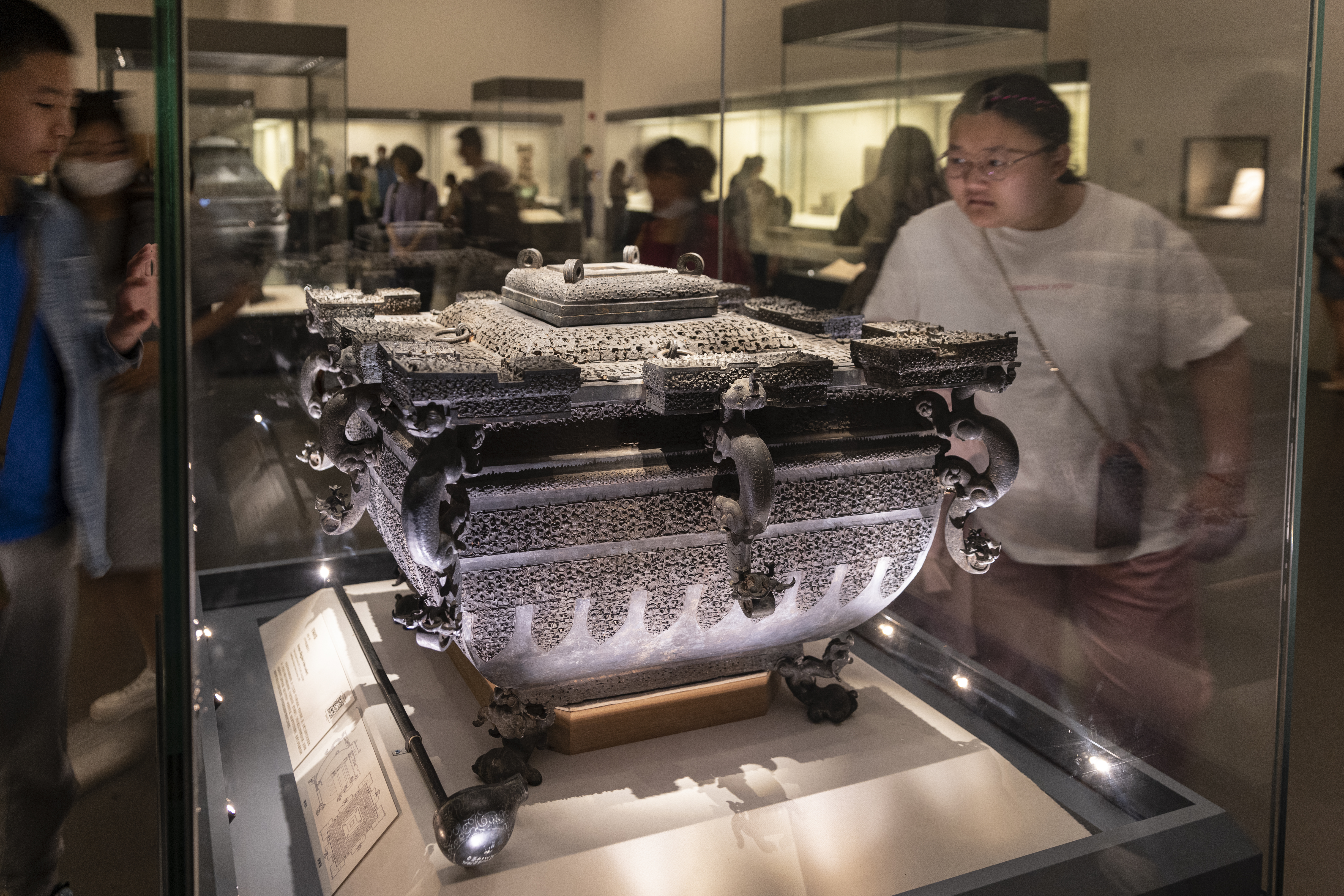

2023年5月25日,國博“古代中國”基本陳列,參觀者駐足觀看。攝影郭莎莎/人民畫報

2023年5月6日,國博“古代中國”基本陳列,參觀者仔細端詳玉龍。攝影陳建/人民畫報

此青銅冰鑒是曾國君王乙的用器,是古代的一種冰酒器,由鑒和尊缶組成,堪稱世界上最早的冰箱,也是當時祭祀中的一種重要禮器。攝影陳建/人民畫報

四羊青銅方尊,在現存商代青銅方尊之中體型最大。造型雄奇,肩部、腹部與足部作為一體被巧妙地設計成四隻卷角羊,各據一隅,在莊靜中突出動感,匠心獨運。此器在器范製作中,並用線刻、浮雕、圓雕技法,將器用與裝飾有機結合,鑄造工藝精湛,是中國古代青銅文化中的珍品。攝影郭莎莎/人民畫報

2023年5月6日,國博“古代中國”基本陳列,兩名小學生被三彩釉陶載樂駱駝吸引。載樂駱駝陶俑表現的應該是長安百戲中的一個雜技節目。這件載樂駱駝陶俑巧妙地誇張了人與駱駝的比例,造型優美生動,釉色鮮明潤澤,代表了唐三彩的最高水準。它既是唐代文化藝術、製作工藝發達昌盛的重要物證,也見證了絲綢之路上藝術的交流與融合。攝影秦斌/人民畫報

青銅人首,商後期文物,高37.5釐米,1986年四川廣漢三星堆出土。青銅人首神情嚴肅、詭秘,面部上寬下窄,呈倒梯形;寬眉,目呈杏核狀,眼角上挑,鼻翼上方似戴一面罩,闊口,兩耳飾卷雲紋,耳垂有穿;腦後梳一長辮,髮絲根根可見。此器出土于三星堆遺址祭祀坑中,與之同出的還有大量玉器、銅器等物,有許多明顯受到中原文化的影響,如銅尊、銅罍等。三星堆遺址一般被視為古蜀人的遺存。這些發現表明商與古蜀之間的交流十分密切。攝影郭莎莎/人民畫報

青銅冰鑒外表華麗、工藝精美。攝影郭莎莎/人民畫報

彩繪陶兵馬俑的服飾、鎧甲、馬的毛色及韉、轡等均施彩繪,其彩繪之細緻、數量之多、配套之全、品類之繁新、步武之嚴整,為漢代出土文物所罕見。整批陶兵馬俑生動反映了當時軍隊正處於從車騎並用向以騎兵為主力變化的關鍵時期。攝影郭莎莎/人民畫報

國博“古代中國”基本陳列,觀眾參觀金縷玉柙。金縷玉柙是西漢時期文物,長182釐米,1973年于河北定縣八角廊村40號漢墓出土。玉柙主人為中山懷王劉修,是著名的河北滿城漢墓墓主劉勝的後代。攝影郭莎莎/人民畫報

詛盟為古代西南民族中極為盛行的一種風俗,凡有重大事件都要用盟誓來約束,設立祭壇、供奉祭品、舉行典禮。此貯貝器器蓋上描述的就是一個詛盟的場景。從其中殺人祭柱場面來推測,這是一次立柱祭社的儀式。攝影郭莎莎/人民畫報

02

1840年鴉片戰爭以來,陷入半殖民地半封建社會深淵的中國各階層人民在屈辱苦難中奮起抗爭,為實現民族復興進行了種種探索。從虎門銷煙、義和團運動、辛亥革命的上下求索,《新青年》發出的時代呼喚,到中國共産黨誕生這一開天闢地的大事件,井岡山的星星之火,拯救民族危亡的連天烽火……在國博,生動反映革命文化的歷史見證逐一呈現。

2023年5月6日,國博“復興之路”基本陳列,觀眾在參觀“帝國主義列強對中國的侵略”部分。攝影董芳/人民畫報

2023年5月6日,觀眾在觀賞圓明園青銅兔首。兔首銅像是圓明園西洋樓海晏堂十二生肖人身獸首銅像中的一個,為清乾隆年間義大利人郎世寧主持設計。以水報時的十二生肖銅像是海晏堂的精華。鴉片戰爭期間被英法聯軍掠奪並流失海外,2013年回歸。攝影萬全/人民畫報

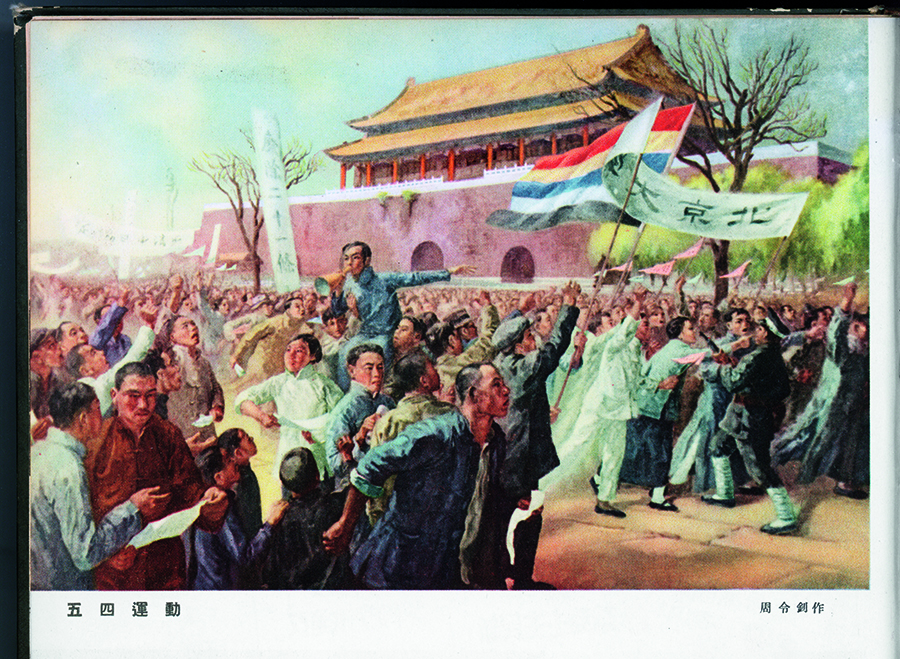

油畫《五四運動》。1919年5月4日,北京學生3000余人,高呼“外爭主權,內除國賊”的口號,在天安門前遊行示威。反帝愛國的五四運動從此爆發。五四運動是近代中國革命史上具有劃時代意義的事件,標誌著新民主主義革命的偉大開端。這幅作品呈現了五四運動中學生遊行的場景。畫作中,城樓一角天空中的滾滾烏雲象徵著陰暗壓抑的社會環境和激蕩變幻的時代風雲,而另一邊則藍天隱現,象徵著希望的曙光。中國國家博物館供圖

2023年5月6日,國博“復興之路”基本陳列,觀眾在參觀“中國共産黨的誕生及其政治主張”部分。攝影董芳/人民畫報

油畫《遵義會議》。1935年1月,黨中央在貴州遵義召開政治局擴大會議。遵義會議在紅軍第五次反“圍剿”失敗和長征初期嚴重受挫的歷史關頭召開,事實上確立了毛澤東在黨中央和紅軍的領導地位,開啟了黨獨立自主解決中國革命實際問題的階段,在最危急關頭挽救了黨、挽救了紅軍、挽救了中國革命。這幅作品描繪了遵義會議召開前的20位參會者。中國國家博物館供圖

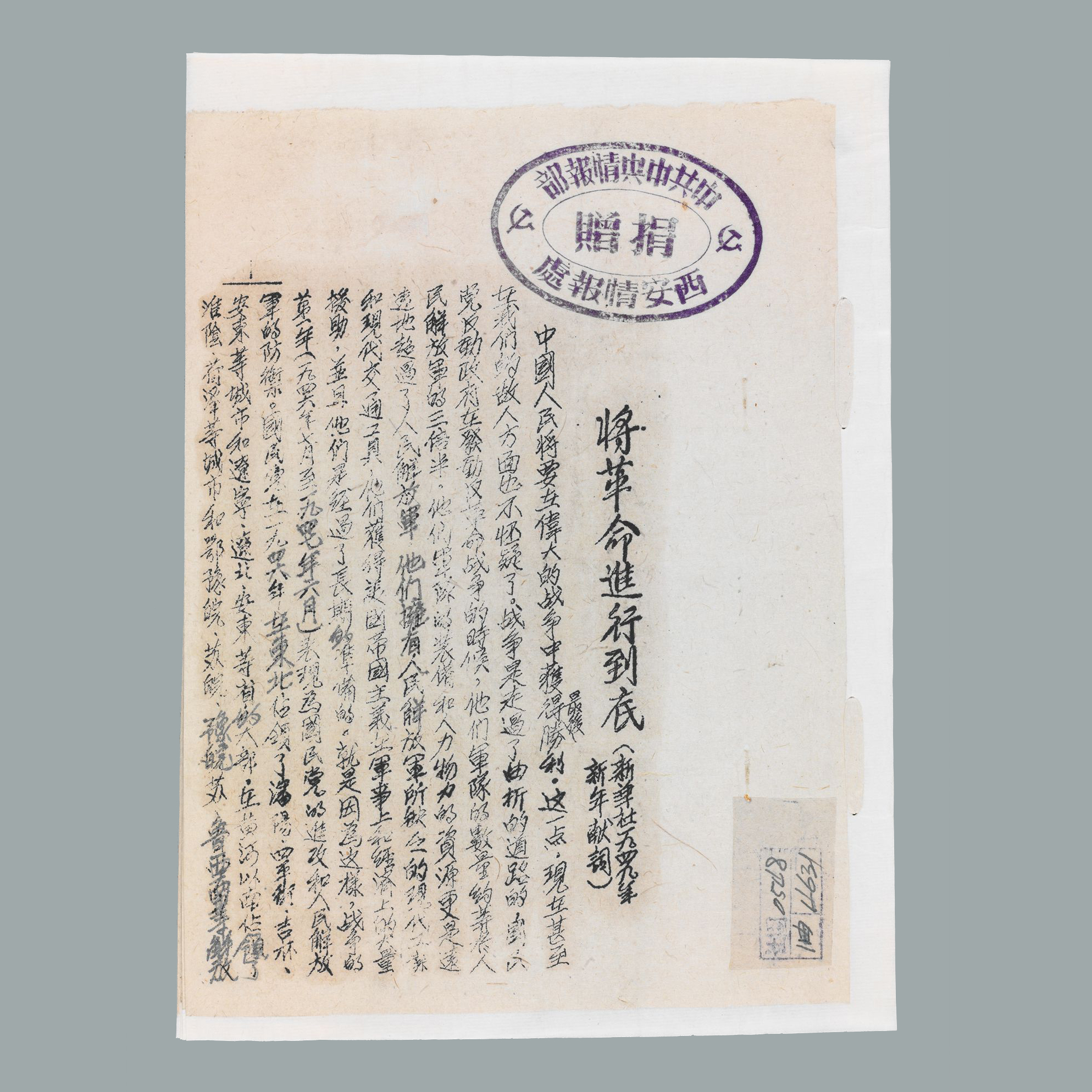

《將革命進行到底》。隨著解放戰爭的勝利發展,1949年元旦,蔣介石發表了要求和談的《新年文告》。對此,毛澤東為新華社寫了題為《將革命進行到底》的新年獻詞,號召全國人民、各民主黨派、各人民團體真誠合作,採取一致的步驟,粉碎美帝國主義和國民黨反動派的政治陰謀,將革命進行到底。中國國家博物館供圖

中華人民共和國中央人民政府之印被稱為新中國的“開國大印”。這枚銅鑄開國大印由篆刻大師張樾丞製作,印面9釐米見方,大印字體被毛澤東確立為宋体。1954年9月,一屆全國人大一次會議通過了《中華人民共和國憲法》,規定全國人民代表大會為國家最高權力機關,同時成立了國務院作為執行機關。至此,“開國大印”完成了它的歷史使命。攝影徐訊/人民畫報

2023年5月6日,一位小朋友在國博“復興之路”基本陳列中觀看《開國大典》油畫。攝影董芳/人民畫報

中國首座大型低速回流風洞系統。北京大學風洞實驗系統創建於1958年10月1日,由錢學森參與設計、周培源主持建造,是中國第一座較大型低速風洞,記錄著1976年前多機種低速空氣動力試驗的數據,為當時飛機設計的唯一主要資料來源,是中國航空史上使用時間最久、效率最高、對飛行器低速空氣動力特性的設計貢獻最大的風洞之一。攝影萬全/人民畫報

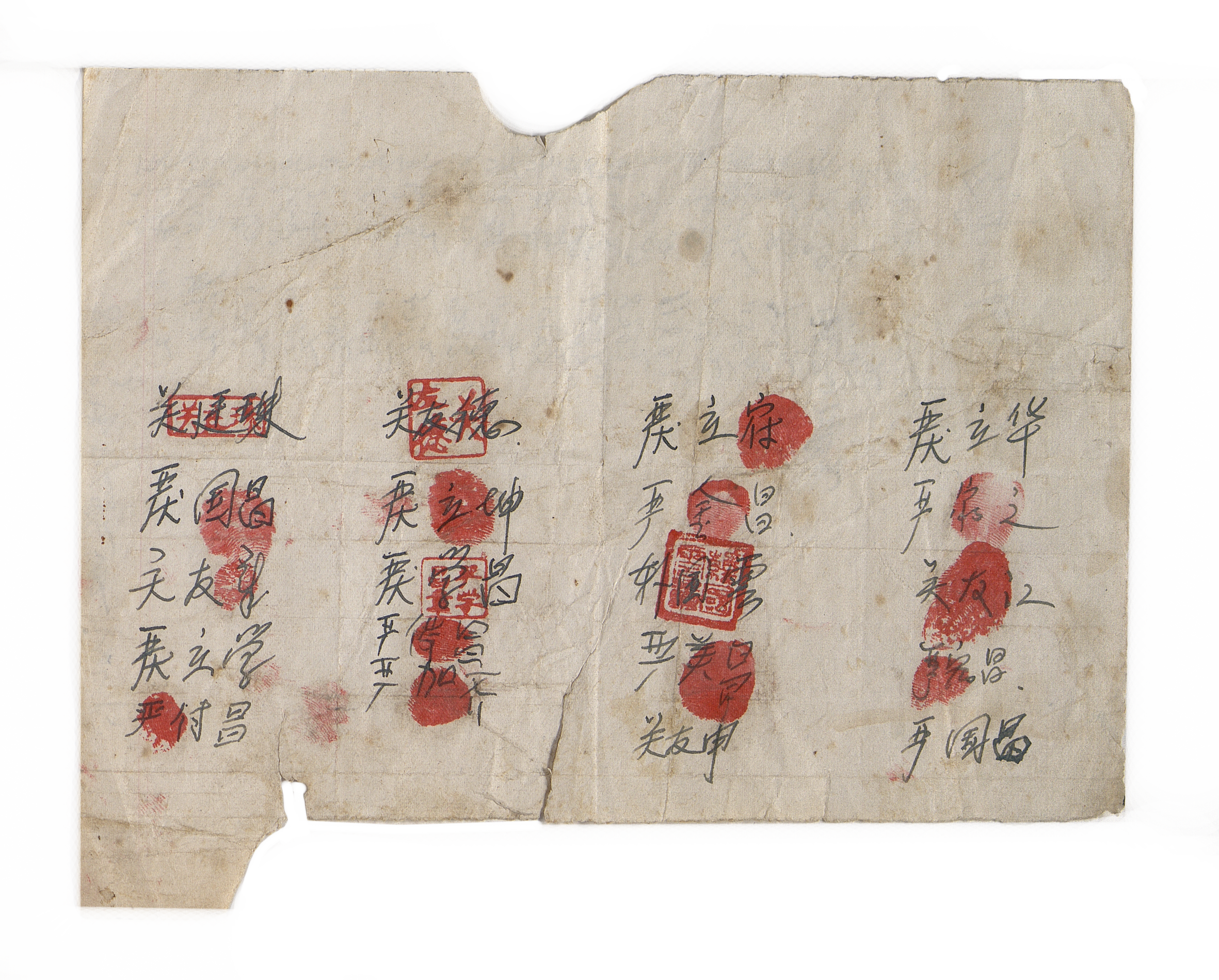

安徽省鳳陽縣小崗生産隊包乾到戶合同書、1978年11月24日夜,安徽省鳳陽縣小崗生産隊20戶農民的18位代表聚集在村民嚴立華家,在一紙分田到戶的“秘密契約”上按下鮮紅的手印,實行農業“大包乾”。隨後,生産隊的土地、耕牛、農具等按人頭分到了各家各戶,“大包乾”由此開啟。18枚紅手印催生的家庭聯産承包責任制,最終上升為我國農村基本經營制度。中國國家博物館供圖

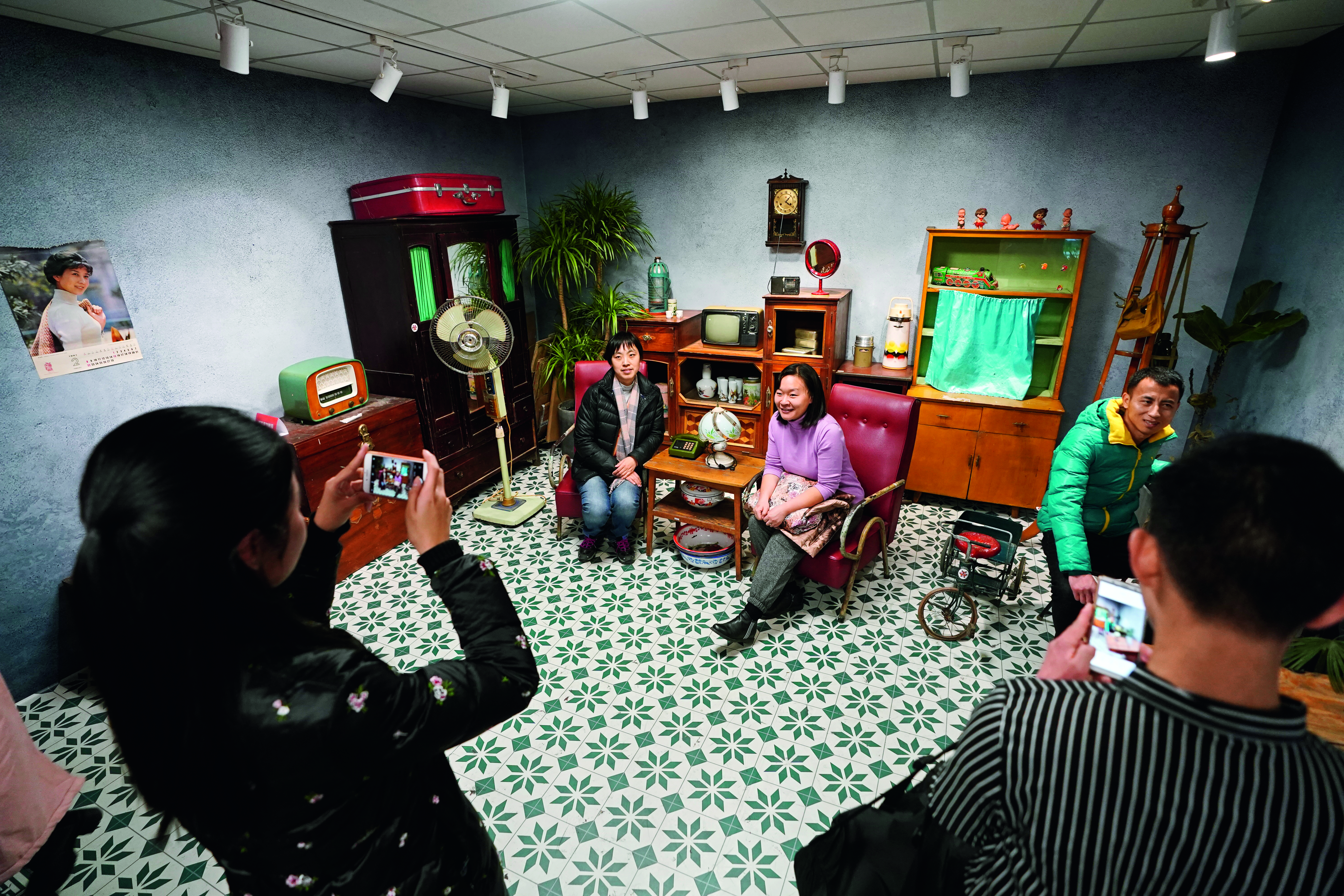

2018年11月13日至2019年3月20日,“偉大的變革——慶祝改革開放40週年大型展覽”在國博舉辦。觀眾在展覽所設“時光博物館”的年代照相館裏拍照留念。攝影萬全/人民畫報

03

以習近平同志為核心的黨中央以巨大的政治勇氣和強烈的責任擔當,統籌推進“五位一體”總體佈局、協調推進“四個全面”戰略佈局,推進黨的建設新的偉大工程,提出一系列新理念新思想新戰略,出臺一系列重大方針政策,推出一系列重大舉措,推進一系列重大工作,解決了許多長期想解決而沒有解決的難題,辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事,創立了習近平新時代中國特色社會主義思想,黨和國家事業發生歷史性變革、取得歷史性成就,中國特色社會主義進入新時代,開啟了決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢、實現人民對美好生活的嚮往的新征程。

500米口徑球面射電望遠鏡簡稱“FAST”,被譽為中國“天眼”,于2016年9月25日落成,是具有自主智慧財産權的射電望遠鏡,口徑約為500米,球冠張角約為120度,接收面積相當於30個標準足球場,是國際上口徑最大的單天線望遠鏡。攝影萬全/人民畫報

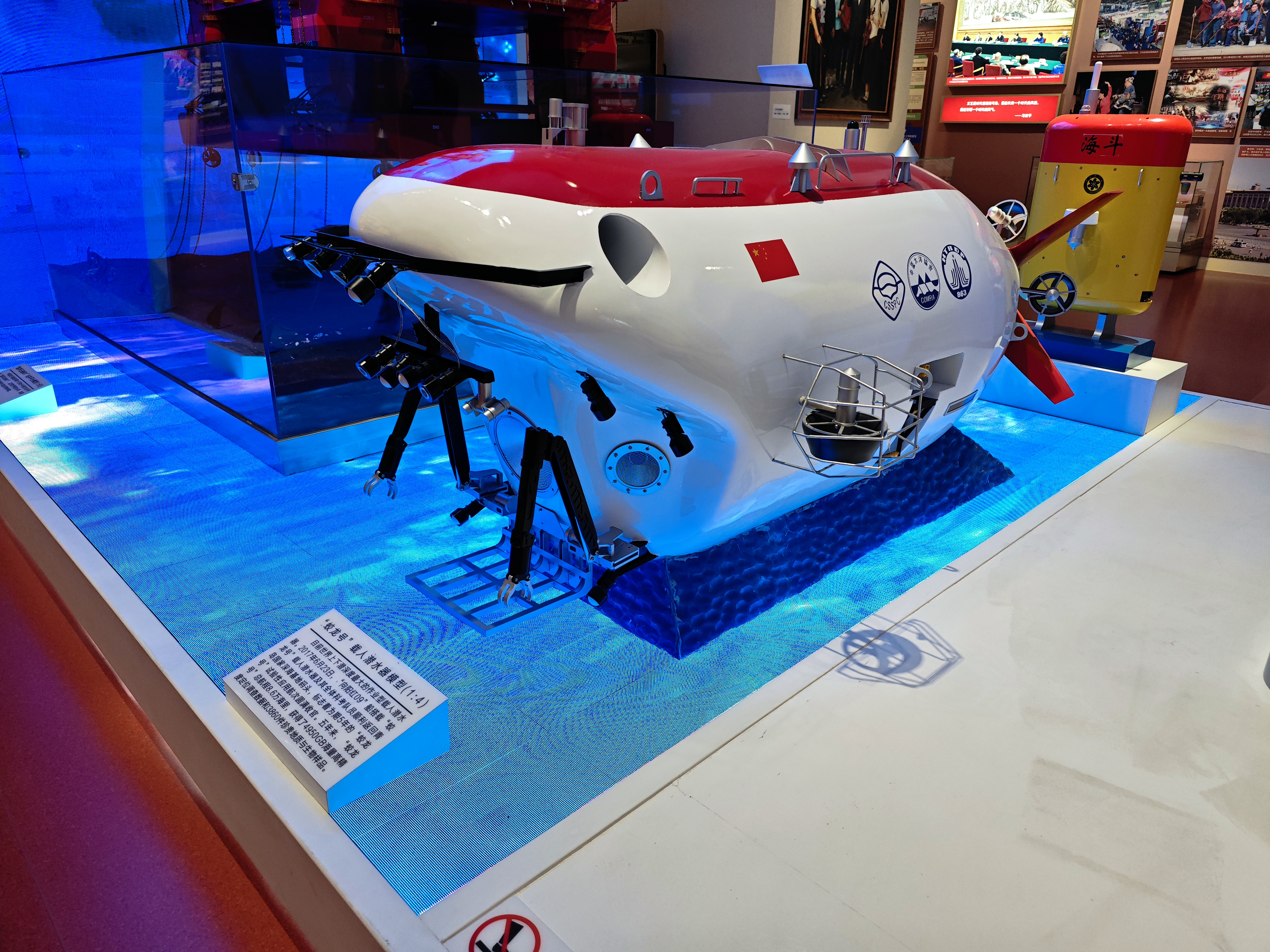

“蛟龍”號是我國首臺自行設計、自主整合研製的7000米級載人潛水器,實現了我國大深度載人潛水器從無到有的突破。攝影萬全/人民畫報

2018年11月16日,觀眾在國博“偉大的變革——慶祝改革開放40週年大型展覽”所設“大美中國”影像長廊中參觀共建“一帶一路”的相關成果展示。攝影鄒毅 /人民畫報

2018年11月16日,觀眾在國博“偉大的變革——慶祝改革開放40週年大型展覽”所設國防和軍隊建設專題展區內參觀航母編隊模型。攝影鄒毅/人民畫報

海洋石油981深水半潛式鑽井平臺是中國首座自主設計、建造的第六代深水半潛式鑽井平臺。2014年8月18日,“海洋石油981”,在中國南海陵水17-2區塊鑽獲大型氣田“深海一號”,測試收穫高産油氣流。攝影萬全/人民畫報

2018年11月28日,觀眾在國博“偉大的變革——慶祝改革開放40週年大型展覽”中參觀國産大飛機C919模型。 C919大型客機是繼運-10之後,我國第一款真正意義上的民航大飛機。2023年5月28日,C919圓滿完成首個商業航班飛行,標誌著該機型正式進入民航市場,開啟市場化運營、産業化發展新征程。攝影萬全/人民畫報

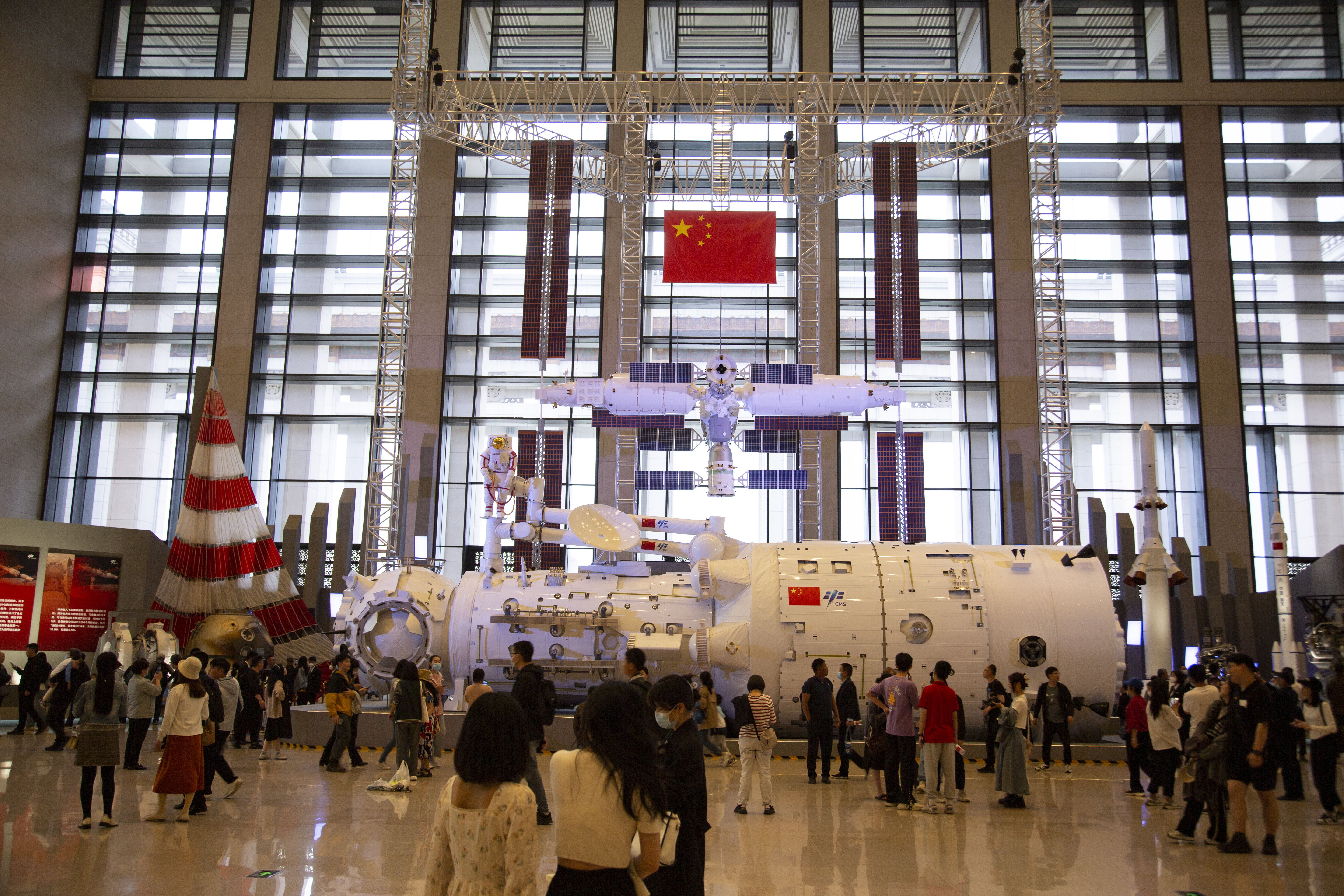

2023年5月9日,國博西大廳設立的“逐夢寰宇問蒼穹——中國載人航太工程30年成就展”中,可步入艙內參觀的天和核心艙1:1模型和空間站組合體1:4模型吸引了眾多觀眾。攝影董芳/人民畫報

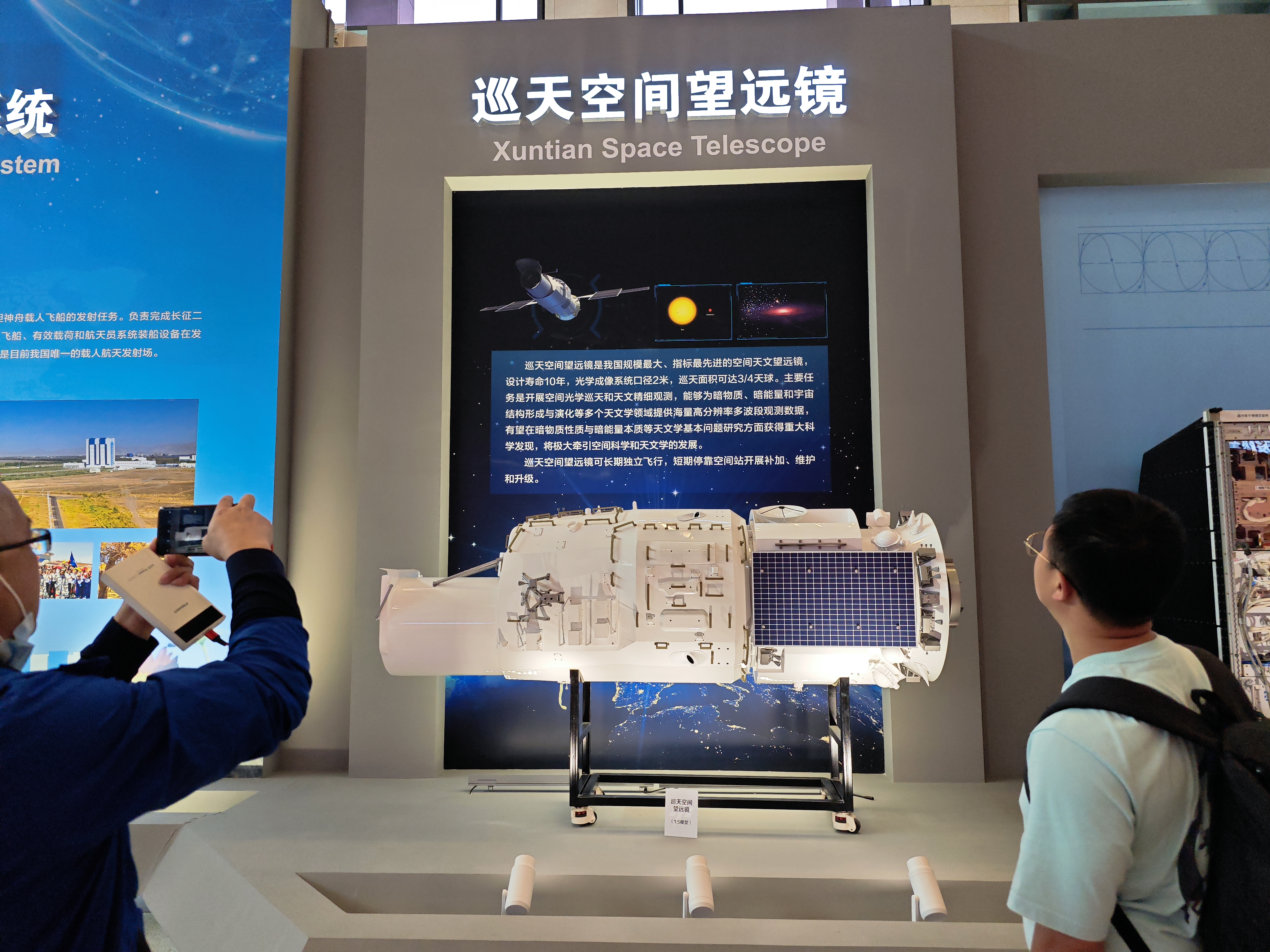

2023年5月6日,國博“逐夢寰宇問蒼穹——中國載人航太工程30年成就展”,觀眾參觀巡天空間望遠鏡1:5模型。攝影萬全/人民畫報

2023年5月6日,國博“逐夢寰宇問蒼穹——中國載人航太工程30年成就展”,觀眾參觀月球樣品。攝影萬全/人民畫報

2023年5月6日,國博“逐夢寰宇問蒼穹——中國載人航太工程30年成就展”中展出的新一代“飛天”艙外航太服吸引了大批觀眾。攝影董芳/人民畫報

2023年5月6日,國博“逐夢寰宇問蒼穹——中國載人航太工程30年成就展”,觀眾在天和核心艙模型內部參觀。攝影萬全/人民畫報

“每一種文明

都延續著一個國家和民族的精神血脈,

既需要薪火相傳、代代守護,

更需要與時俱進、勇於創新。”

文字綜合 |國家博物館官網、人民日報

編輯 |黃麗巍、莫倩、王伊奕、張勁文

校對 |袁夢

值班審校 |黃麗巍

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123