何以中國何以家國

——山西臨汾穿越時空的答案

光明日報記者 楊玨 郭冠東 劉宇航 光明日報通訊員 王婕

一個古遺址,連通了中國大陸人類發展史譜係;一座古都城,初現王權禮制及早期國家的基本面貌;一棵古槐樹,紮根五湖四海遊子思念故園家國的赤誠心底……

散落在山西臨汾的華夏文明印記,向我們娓娓道出“何以中國”的歷史答案。

穿越歷史長河,一部大藏經的劫難與重生,彰顯著家國守護者的決心與毅力;一面鮮紅戰旗迎風飄揚,連接著一支光榮的部隊與一座英雄的城市……

闊步今日臨汾,一派生機勃勃、幸福安康景象,向我們婉轉講述著“何以家國”的現實答卷。

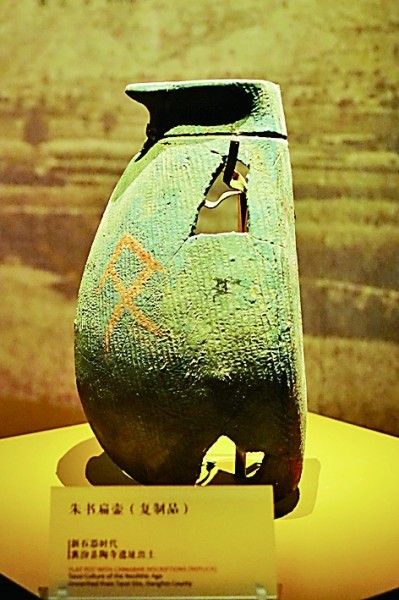

陶寺遺址出土的朱書扁壺(複製品)。光明日報記者 郭冠東 攝

壹

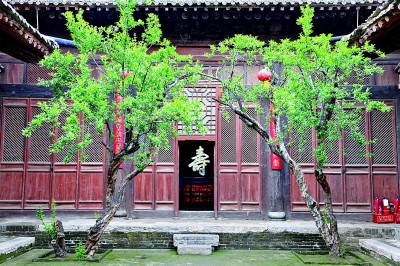

丁村坐落于山西省臨汾市襄汾縣城南5公里處,是一個只有200多戶,1000多人的小村莊,卻擁有兩處國家級重點文物保護單位,一處是聞名於世的丁村遺址,另一處是明清保留至今的丁村民宅。

1953年,汾河東畔,原本尋常的挖沙工程卻成就了一場意外驚喜——丁村遺址得以發現。距今十萬年左右的三枚人牙化石和一塊右頂骨化石重現世間,述説著一個汾河之濱古老住戶的故事。

丁村遺址是新中國成立以後在北京週口店以外地區發現的首個大型舊石器時代遺址,“丁村人”和“丁村文化”填補了大陸人類進化中間“古人”的缺環,有力駁斥了“中國人種西來説”觀點,連通了中國大陸人類發展史譜係。

丁村民宅一景。光明日報記者 劉宇航 攝

拂去歷史的塵埃,走進臨汾市博物館,通過現代高新技術,觀眾可以清晰直觀地看到三枚人牙化石和右頂骨化石在頭骨中的位置,以及“丁村人”栩栩如生的生活場景。

“日前,我們剛剛對博物館進行了升級改造,史料更翔實,場景設計更生動,增加了聲、光、電等高科技元素,大大拉近了展品與觀眾的距離。”臨汾市博物館館長狄跟飛介紹説。

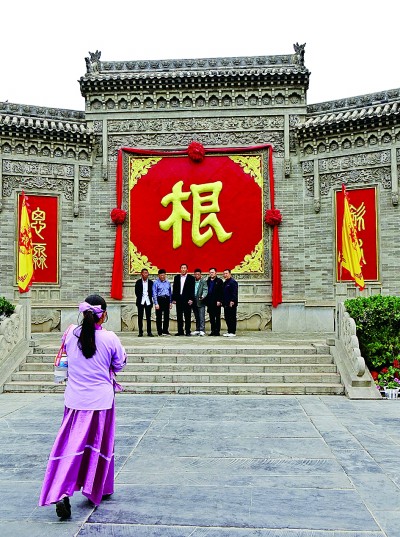

遊客在洪洞大槐樹尋根祭祖園內的“根”字影壁下合影留念。光明日報記者 郭冠東 攝

貳

1926年,中國考古學之父李濟在晉南組織考古發掘時曾感嘆道:“臨汾縣,這是一個勾起人們歷史遐想的城市——帝堯的古都!中國的讀書人又有誰不熟悉這位偉大君王的種種高尚品德呢?可是,他究竟建造過一個雛形的城市沒有?”

也許,李濟之問在今天有了答案。

1978年,也是在襄汾縣,考古工作者用手中的探鏟和手鏟,翻開了厚重的黃土地,開啟了一段事關中華文明起源的重大考古發現。

40多年來,經過幾代考古人的嘔心瀝血,確立了“陶寺文化”,也確立了陶寺遺址在中華文明起源和發展中的重要地位。

位於陶寺遺址觀象臺的觀測點,若能通過觀測縫看到太陽從塔兒山露出並離開山脊,那這一神奇時刻便是當時陶寺的20個節氣之一。或者説,太陽升起,一道光柱透過柱縫打在觀測點的神奇時刻,就是一個節氣。

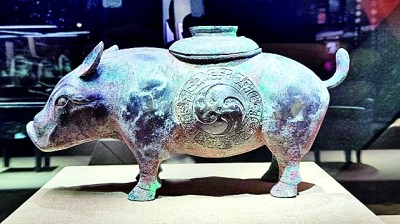

豬尊出土于曲沃晉侯墓地,是西周早中期青銅器,現藏于山西博物院。圖為曲沃晉國博物館內陳列的豬尊複製品。光明日報記者 郭冠東 攝

當文明的曙光照耀到古老的華夏大地,觀象祭祀區、宮殿區、窖穴區、居住區、手工業作坊區……一座規模宏大、佈局合理、功能齊全的“地中之都、中土之國”在歷史的晨霧中逐漸清晰,重禮、務實、融合的陶寺社會品質接續傳承,中華之魂由是發軔。

這座城的主人是誰呢?陶寺遺址存在的年代主要是距今4300—3900年。“中華文明探源工程”首席專家王巍曾説,沒有哪一個遺址能像陶寺遺址這樣全面擁有文明起源形成的要素和標誌。陶寺遺址在年代、地理位置以及它所反映的文明程度等方面都與堯都相當契合,是實證5000多年中華文明歷程的重要支點和基石。

如今,陶寺遺址博物館主體工程已經完工,正在進行室內工程安裝、裝飾裝潢和展陳設計,不久就將呈現在人們面前。

參

西周初年,桐葉封弟開啟晉韻唐風的千年華章。

華夏故國三千載,風雲春秋六百年,歷經38位國君、600餘年跌宕起伏,晉國曾稱霸中原150餘年,創造了輝煌的晉文化。

而晉文化則把最絢麗的一頁譜寫在了三晉之源——曲沃。曲沃之名,亦始見於西周初期。從上世紀60年代開始,考古工作者對曲沃境內的曲村——天馬遺址展開了系統的考古發掘。位於曲沃縣曲村鎮的晉國博物館,凝萬古之志的件件重器撥開“晉”的千年神秘面紗。

兔尊、晉侯穌鼎、龍流人足盤、提梁卣,這些神秘而又高貴的國之重器,承載的是遠古工匠的精湛技藝和智慧;玉龍人、玉蠶、玉組佩、玉覆面,這些巧奪天工的玉器,帶著晉人最原始的虔誠,將璀璨的晉國玉文化呈現在世人面前;而編鐘、編磬,又是晉國禮樂之邦的真實寫照。

半個世紀的櫛風沐雨,晉國和晉文化逐漸鮮活呈現,繪就了一幅考古人探尋中華文明的漫漫長卷,完善了中華文化的早期面貌。

在中國的版圖上,山西的形狀正似一片菱形樹葉,而中華文化就是這片葉子上的莖脈,早已滲入到這片土地的最深處。

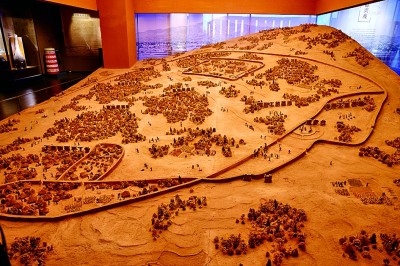

臨汾市博物館陳列的陶寺宮城復原沙盤模型。光明日報記者 劉宇航 攝

肆

“問我老家在何處,山西洪洞大槐樹。”口口相傳的民謠是歷史,也是故事,更是對“根”的記憶。

600年前,遷徙的隊伍從洪洞大槐樹下開拔,人們折槐枝涕淚俱下,流徙中原。洪洞大槐樹慰藉著一代又一代遊子的鄉愁,隔萬里之遙也似能嗅到古槐幽香。

其實,洪洞大槐樹移民的時間從北宋末年宋室南遷已開始,到明朝初期形成高潮,一直延續到清代中葉,約700餘年。其間,明朝洪武、永樂年間的大移民,是中國歷史上規模最大、範圍最廣、有組織、有計劃的一次遷徙。

明洪武三年至永樂十五年,大槐樹下就發生大規模官方移民18次,遍佈河南、山東、河北等18個省市500多個縣份。經過600年的輾轉遷徙,繁衍生息,今天全球凡有華人的地方就有大槐樹移民的後裔。

從源頭出發,一路奔流融匯成浩蕩洪流。而無論涌向何處,“家”這個字,對於這片土地上的人來説有著千鈞的分量。

“讓老家更溫馨,讓人民更幸福”。今天,洪洞正在創建全國文明城市,打造衛生之城、溫暖之城、活力之城、善治之城、書香之城,一個“內外兼修”的文明老家,正時刻傳遞著這座城市特有的活力和魅力。

伍

夜色中,巍峨的廣勝寺琉璃飛虹塔靜靜屹立在霍山之巔,塔檐下風鈴叮噹。寂靜的寺院內,仿佛依然能聽到1942年春天那密集的腳步聲。

廣勝寺位於洪洞縣霍山南麓,是一座有著1800多年曆史的古剎。1933年,《趙城金藏》就在此發現的,被佛教界譽為“天壤間的孤本秘笈”,也是世界印刷史和版本史上絕無僅有的奇跡。

1942年,侵華日軍企圖搶奪這一稀世珍寶,在日寇覬覦和包圍中,八路軍與寺內僧人傾力合作將《趙城金藏》分裝40余箱連夜安全轉移。如今,這部珍貴的經卷已整修完好,存放于中國國家圖書館。

1948年5月17日,隨著兩聲“轟隆”巨響,耗時72天的臨汾攻堅戰終於獲得徹底勝利。至此臨汾宣告解放,平陽古城終於回到了人民手中,參與“臨汾戰役”的晉冀魯豫軍區第8縱隊23旅也被中央軍委授予“臨汾旅”的光榮稱號。

歲月流轉,75年過去了。作為革命老區和英雄城市,臨汾賡續紅色血脈,發揚攻堅精神,進入了推動高品質發展全面提質提速的新賽道。

漫步街巷,霍州會議、午城和井溝戰役、韓略伏擊戰……平陽廣場上,革命歷史文化長廊的浮雕墻生動再現了波瀾壯闊的保家衛國場景,自北向南的20處花池外壁上鐫刻著臨汾攻堅戰歷程。

出門見綠、移步入園,轉角便能遇見美,兩米多高的花墻隨處可見,“口袋公園”如“大珠小珠落玉盤”,成為市民觸手可及的幸福,整個城市凝聚起“一座城、一條心、一起幹、一定贏”的磅薄力量。

“所有旅行都是出發,到了臨汾咱是回家。”在這裡,抓起一把泥土觸及華夏文明綿延不息的根系,透過一捧清淩淩的汾河水折射出市民的怡然歡顏,“何以中國”“何以家國”的臨汾答卷早已在這片承載著厚重歷史的土地上穿越古今。

《光明日報》( 2023年06月04日10版)

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123