【一線講述】

五位博物館負責人講述兔年春節“新年俗”——

傳統味兒、時尚范兒,博物館裏過大年

編者按

兔年春節前後,各地博物館推出了多姿多彩的年節活動,給百姓帶來了豐厚美好的文化體驗。放眼全國,各地博物館開門迎客,觀眾在濃濃的年味兒裏聽春節習俗、看年畫大展、體驗兔燈製作……僅北京地區博物館,春節期間就累計接待觀眾約100萬人次。

博物館裏的年節,有何獨特魅力?讓我們走進5家博物館尋找答案。

“文化套餐”誠意滿滿

講述人:河南博物院院長 馬蕭林

今年春節前後,我們河南博物院展覽、教育、文創齊發力,“烹制”了年味兒十足、誠意滿滿的“文化套餐”。觀眾紛紛前來品味厚重歷史、體驗春節文化。

我們甄選了近200件館藏生肖動物精品文物和藝術品,舉辦“十二生肖拜大年——癸卯新春生肖文化”主題賀歲展,讓一件件栩栩如生的生肖文物從不同年代“穿越”而來,為公眾講述中國傳統生肖文化的神奇構思與厚重歷史。

大年初三至初六,我們每天推出3場“春日樂吟百家歡——癸卯年華夏古樂春節賞聽會”,精心演奏《奮五穀》《花好月圓》等古今曲目。聽著餘音繞梁的中華音樂,不少觀眾發出了“古樂叩動心弦”的感嘆。

不光要備好“酒菜”迎客來,還要走出家門送文化。這不,以“行走河南 讀懂中國——黃河邊上是我家”為主題,我們走進經八路街道黨群服務中心,10余名紅領巾講解員為轄區青少年送上了黃河文化的新年“第一課”,號召大家爭做文物守護者。我們還策劃推出“行走河南·讀懂中國”“玉兔抱福迎春來”及“國寶守護藝術創作營”深度研學等線上線下活動,通過書寫福字、拓印年畫、模擬考古、藝術創作等方式,為近千名青少年留下快樂的新年記憶。

獨具匠心的“文創禮包”,成了我們送給大家的新春大禮:考古盲盒、玉佩棒棒糖、文創巧克力、限量版兔年春聯……樣樣都收穫了不少“粉絲”。觀眾還參加了寫新春便利貼、幸運大轉盤、答題享折扣等文化互動活動,在博物館裏增加了知識、感受了幸福。一位來自江蘇的觀眾留言:“仿佛穿越了時空,真正體會到在中原過年的熱乎勁兒,感受到了別樣的文化魅力,真是不虛此行。”

每天,近400位工作人員站在新春一線,為觀眾開展講解服務及智慧導覽6865場次,近120名志願者積極投身“豫博紅志願服務”。他們是觀眾心中難忘的暖心人,也是我們博物館最美的風景線。

風景“浙裏”別樣好

講述人:浙江省博物館黨委書記、館長 陳水華

“吉兔送福”“木版年畫印刷”“剪出好彩頭”“浙博尋寶”……兔年春節,我們浙江省博物館孤山、武林兩館區聯動,籌劃了形式多樣、新意滿滿的線下活動。

大年初一,我們為到館參觀的前20名屬兔觀眾準備了“吉兔送福”斗方,還推出了非遺剪紙、手書春聯等傳統民俗體驗活動。這些新春活動融入了我們的館藏特色,觀眾可以了解鎮館之寶“萬工轎”的前世今生,親手進行拼裝;可以鑒賞浙博書畫,在繪畫中揮灑創意;可以學習古法拓印技藝,體驗宋瓦當拓印;可以從館藏碑刻拓片中識讀吉語,書寫新年祝福;可以動手按下浙博新春特色火漆印章,製作一款喜慶又特別的博物館冰箱貼;還可以跟著以浙博“十大鎮館之寶”和吉祥文物為主線設計的尋寶線路圖,一起體會趣味、學習知識。

我們還推出了《天下己任——宋代士大夫的精神世界》等主題展覽,並通過拍攝短視頻、編制“博物館裏過大年”攻略、“館長拜大年”等形式,用微信、微網志、抖音等平臺向觀眾朋友拜年,讓博物館融入全民生活。

一系列文化惠民活動,點亮了百姓的年節生活。春節期間,不少人“全家總動員”,扶老攜幼來浙博過大年。在氤氳的文化氛圍中,在“歷史+科技+藝術”的全方位呈現中,觀眾感受著傳統文化的非凡魅力,沉浸式體驗著“風景‘浙裏’別樣好”的文化韻味。

繽紛活動、特色文創齊賀歲

講述人:甘肅省博物館副館長 班睿

博物館裏度新春,傳統文化賀新年。如今,博物館越來越成為一個城市的度假地和會客廳。癸卯兔年新春到來之際,甘肅省博物館精心準備了一系列文化大餐,為城市增年味、為觀眾賀新春。

臘月二十三是農曆小年,我們的“博物館過大年”活動正式拉開序幕,當天上午一開館,我們給最早到來的200名觀眾贈送了兔年春聯、年畫,以及暖暖的新春祝福。各展廳裏年味濃郁,我們聯合50多家文博機構等單位共同推出的“大展宏‘兔’——癸卯(兔年)新春生肖文物圖片聯展”大受歡迎。現場還設有兔爺、月亮門等打卡體驗區,觀眾紛紛和家人拍照打卡,其樂融融。

為了讓大家近距離感受中國傳統藝術的魅力,我們還精選了館藏二玄社複製的書畫作品60余幅用來展出,有東晉王羲之的《快雪時晴帖》《平安帖》、宋代范寬《溪山行旅圖》、郭熙《早春圖》、元代趙孟頫《鵲華秋色圖》和清初石濤、八大山人的冊頁等,引得眾人駐足觀賞。

“春節七天樂”活動也是館裏的一大熱點。我們以“兔”個康順、“兔”個開心、“兔”個放鬆等為主題,策劃了7場以“兔”為核心元素的活動。很多小朋友興致勃勃地參加進來,了解博物館藏的燈具文物、與“兔”有關的名畫和古詩詞,還學習了“玉兔號”等航太知識,在快樂遊戲中擴展了知識面。猜燈謎、兔年木版年畫拓印、DIY兔包等互動環節,也讓小朋友們笑聲連連、收穫滿滿。

去年,我們的文創産品——綠馬毛絨玩具火爆出圈,並被評為全國十大文博年度影響力榜單之年度文創産品。這個春節,我們推出了基於銅奔馬形象設計的“樂絨絨”毛絨包、“萌鳥先飛”毛絨拖鞋以及“幸福一線牽”馬克杯套裝等三款文創産品,大受歡迎,觀眾紛紛購買,把文物帶回家。

新的一年,我們要把社會服務做得更好,讓博物館成為弘揚中華優秀傳統文化的大學校。

穿越千年,走近兔文物

講述人:山西省考古研究院(山西考古博物館)副院長 鄭媛

在中華傳統文化中,兔被稱為瑞兔、玉兔。我們的祖先們在愛兔、養兔、獵兔的同時,將兔子形象融入玉器、瓷器、青銅器、繪畫等各類生活器物,留下了大量與兔相關的文物遺存,全國各地也流傳著與兔有關的神話傳説、民俗典故。

癸卯兔年新春之際,我們延續生肖年的傳統,向社會推出賀歲展“安辨雄雌——山西出土兔文物展”,新春社教活動“兔燈亮萬家——兔主題花燈製作”“畫兔圖似錦——兔形象創意畫”,還在“考古匯”微信公眾號上推出六篇“考古兔”系列文章。

在“安辨雄雌——山西出土兔文物展”中,真可謂“晉兔”雲集,令人目不暇接。這些山西出土的新石器時代以來關於兔的文物,如史前遺址出土的兔骨遺存、西周晉侯墓地的青銅兔尊、唐代的十二生肖銅鏡、宋代的生肖壓勝錢、明清的兔磚雕等,形態各異,很多都是第一次展出,深受觀眾喜愛。

展覽分為“形”“神”“意”三個單元。“形”,主要展示史前至商周各類形態的兔文物。兔類聽覺敏銳、善走擅躍,是自然界築窟營穴的高手,中華先民慕嘆沉思,從兔身上汲取生存智慧,兔的形象大量出現在先秦器物中。“神”這一單元,以展示十二生肖題材的兔文物為主。山西最早的生肖繪于北齊壁畫墓中,太原婁睿墓和朔州水泉梁墓中均有形象寫實、姿態祥瑞的生肖圖。“意”單元,以展示承載各類美好寓意的兔文物為主。兔象徵多子,在中國傳統文化中寓意多子多福、人丁興旺;也代表長壽,古人相信玉兔所搗之藥乃長生不老之藥;兔還象徵月亮,在漢代,玉兔和蟾蜍都是月亮中的重要角色,到了宋代,兔逐漸取代蟾蜍,成為月亮的別稱。

看著眾多遊客靜靜駐足於兔文物前,聽著他們認真討論兔文化的內涵,看著孩子們用巧手創作著他們心中的兔形象,我感受到了一種別樣的感動。這就是文化傳承的力量。作為新時代考古人,我們要以深入挖掘文物內涵為己任,以物説史、以物釋史、以物證史,為增強人們的文化自信作貢獻。

品味老成都,玩轉大三國

講述人:成都武侯祠博物館館長 謝輝

轉眼之間,春節假期已結束,但在成都武侯祠,新春氛圍還是那麼濃。每天早上,我都趕在“2023武侯祠成都大廟會”開始前來到博物館正門。看著綵燈洋溢、百戲薈萃,看到排隊等待入園的熙熙攘攘的人群,不由得心生感慨:熟悉的“大廟會”終於回來了。

“武侯祠成都大廟會”從2005年開始舉辦,每年可接待觀眾上百萬人次。春節前,隨著國家疫情防控政策優化調整,我們經過精心策劃,決定重啟“大廟會”,讓人們帶著喜氣走進新生活。

大年初一一早,倣古祭祀活動隆重開場。鑼鼓鏗鏘,儀仗隊伍威風凜凜,一眾蜀漢英傑穿過重重殿宇,在三義廟廣場獻三牲九禮,祭拜先賢,祈願福盛。隨後,再現成都百年民俗的“遊喜神方”活動正式開始。“喜神方”代表喜神所在的方位,清代開始,成都人以南方為吉祥方位,武侯祠位於成都南郊,於是逐漸形成了春節到武侯祠遊喜神方、摸喜神石的習俗。在絡繹不絕的人群中,我聽到一位觀眾講述他們每年大年初一都會齊聚武侯祠,帶著小朋友遊喜神方的故事。這給了我很大觸動:傳統習俗要守望傳承、時續常新。能為觀眾傳遞吉祥美好的新年祝願,也為他們提供增進家庭情感的幸福紐帶,對於我們文博人來説,何其有幸。

每天晚上,遍佈園區的傳統文化主題、生肖主題、當代藝術主題氛圍燈同時點亮,飛檐反宇間遊人駐足,水榭碧湖上星河一片。廟會主舞臺上,京劇、川劇、舞蹈、民樂輪番上演,天府之國非遺絕技變臉吐火韻味獨特,深受歡迎。主舞臺旁的文創非遺展示體驗區,三國文化主題和成都本地特色的品牌工藝品琳瑯滿目,每位非遺傳承人的表演臺前,都簇擁著好奇的觀眾。

武侯祠群賢堂展廳,“錦官城外柏森森——成都武侯祠文化藝術展”精選了50件(套)精品館藏文物和當代藝術作品,展示武侯祠的前世今生和文化印記。年前,歷經十餘年蒐集編撰的《祠廟韆鞦——成都武侯祠志》正式出版並展出,填補了道光九年後成都武侯祠無專志的空白。我想,我們要守護好這處三國聖地,傳承好中華優秀傳統文化。

中國人講究“過了十五才算過完年”,武侯祠成都大廟會也將持續到正月十五,讓更多人能在這裡品味老成都、玩轉大三國。

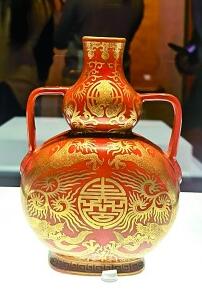

國家博物館展出的二龍捧壽紋雙耳葫蘆瓶。光明日報記者 李韻攝/光明圖片

(項目團隊:光明日報記者 張勝、王勝昔、陸健、宋喜群、王冰雅、李建斌、李曉東、周洪雙、李韻、王斯敏

《光明日報》( 2023年02月01日 07版)

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123