心理科學傳播公開課 | 高效工作:習慣性拖延?試試“四象限”時間管理法

發佈時間:2025-03-13 16:11:27 | 來源:中國網心理中國 | 作者:辛理——心理科學傳播公開課之七

編者言:

建立心理學頭腦是大眾心理科普的總體目標。中國網心理中國——國民心理健康服務平臺,聯合中國心理學會心理學普及工作委員會共同推出《心理科學傳播公開課》專題系列科普文章。今天推出第七篇《心理科學傳播公開課|高效工作:習慣性拖延?試試“四象限”時間管理法》。

內容提要

深度工作是職場人的核心能力,每個人都需要找到一份適合自己的價值觀與興趣的工作,讓生活變得有意義。

一、傳播要點

(一)目標——找到工作意義

談到工作的意義,很多人都會説工作不就是為了“掙錢”,為了“填飽肚子”,除此之外,好像工作別無它用。一些人每天只是機械地完成著工作中的種種任務,但在這個過程中感受不到快樂,如同行屍走肉,被調侃為是“社畜”。還有一些人可能乾脆覺得工作是沒有必要的,在家裏當著“啃老族”。但實際上,無論是對工作意義感的缺失,或者乾脆不工作,對我們大多數人來説都是有害的。

作為社會人,在社會上尋求一定的位置與領地是必須的,沒有位置與領地的人,會被別人所排斥。社會對每個年齡段的人都無形中設置了一些任務。對於成年人而言,工作便是任務,沒有工作便會處於被人排斥的邊緣狀態,大學或高中同學聚會時,那些混得差的或沒有工作的人,會自動地退出同學聚會。

同時,從建設性的角度來看,工作是實現價值感與意義感的途徑。每個每人平均需要尋找到生命的意義與價值,蠅營狗茍的生活不值得過。

工作的重要價值是設定某種意義感,提供自我價值與現實社會聯結的橋梁,融入到更宏大的使命中,在這種狀態下,生活也會始終帶給自己一種令人愉悅的感受。

(二)深度工作

深度工作指注意力高度集中的狀態下開展的工作,可以最大程度地發揮人們的認知能力。工作的價值,並不取決於數量,而取決於品質,換句話説,就是工作的“深度”。阻礙我們深度工作的是所謂的“最小阻力原則”,這個原則最早是由投資天才傑西•利弗摩爾提出的,他是美國20世紀早期最有影響的一位證券交易商。應用到工作環境中指的是人會習慣於在做事時選擇“最小阻力路徑”來完成任務。也就是説,當人們在選擇工作時,總是從簡單的工作開始,因為這些工作阻力最小。

比如回復一封電子郵件要比準備一場演講簡單得多,人們往往選擇先回復電子郵件。雖然你明明知道,準備演講更加費時耗力,但是一收到電子郵件,還是忍不住打開郵箱去回復。這樣半天下來,你的報告可能還是一個字沒寫。你可能會抱怨,總是被這些看上去更簡單的事兒打亂節奏,但是第二天還這樣。

這是為什麼呢?因為根據最小阻力原則,回復郵件阻力更小,讓你覺得輕鬆。這樣下來,你會不斷重復去做簡單的事兒,但是在那些需要花費時間並且産出高價值的事上就壓縮了時間,甚至草草了事。時間長了,很多人就會覺得自己的工作沒價值,重要的工作總是一拖再拖。

根據“最小阻力原則”,人們如果滿足於長期處理簡單、低價值的工作,等到處理重要的任務時,注意力很容易渙散。因為人腦不是電腦,注意力的調控是較為複雜的過程。工作的難易程度不同,大腦的處理機制就不一樣。但無論調用了何種機制,當你長期處在需要切換注意力的場景中時,大腦的處理能力都會降低。

這是為什麼呢?主要有兩個原因,一個稱為任務切換耗散,也就是當需要同時處理兩個任務時,兩個任務的切換會消耗掉許多腦力,雖然看似同時處理了兩件事情,但是對於每件事情所分配的注意力都比一次只做一件事情時要少得多。另一個原因叫任務混淆耗散。指的是從前任務切換到後任務時,頭腦中仍然會閃現地出現前任務的內容,這會降低處理後任務的效率。

除此之外,我們過去的認知偏見也會導致我們無法深度工作。比如很多人認為,忙碌代表生産力,長期處在忙碌狀態下的職工,必然會有較高的産出。

就像在職場中,我們經常會聽到上司説這樣的話:“忙好啊,就怕不忙,你看那個誰,天天加班到深夜,工作多賣力”。在傳統的工作思維中,加班成了努力工作的象徵,每天大會小會成了有價值的表現。時間長了就形成了越忙碌越能幹,完成的事越多、效率越高的觀念偏差。這種觀念偏差忽視了對事件本身的難度以及事件的價值等因素。所以,比起留出大塊時間做有價值的工作,人們更傾向於追求這種看得見的成果所帶來的成就感。

二、對策參考

(一)時間“四象限”法

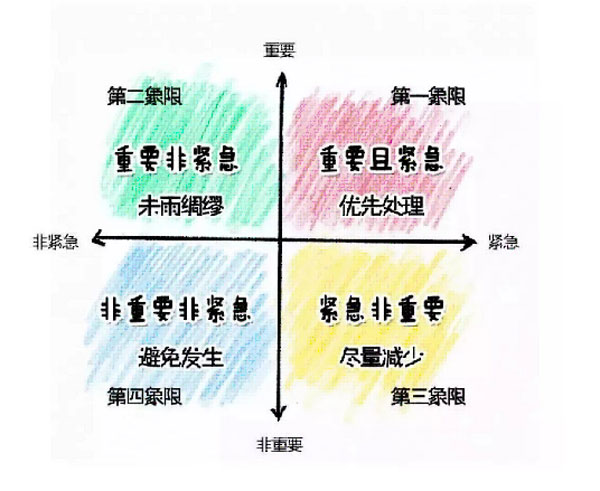

時間“四象限”法是時間管理中的重要工具。日常工作時,有計劃地完成一件事是很有必要的,但事實上,人們卻常未能及時處理,隨著時間的推移,造成工作品質的下降。

如果把工作按照重要和緊急兩個維度進行劃分,所有的工作可分為四個“象限”:既緊急又重要、重要但不緊急、緊急但不重要、既不緊急也不重要。一般來説,把更多的精力用在處理重要但不緊急這個“象限”的事務上是必要的。

按處理順序劃分:先是重要且緊急的,接著是重要非緊急的,再到緊急非重要的,最後是非重要非緊急的。時間“四象限”法的關鍵在於“第二象限”和“第三象限”的順序問題,務必小心區分。另外,也要注意劃分好“第一象限”和“第三象限”的任務,雖然都具有緊急性,但是前者能帶來價值,實現某種重要目標,而後者不能。

第一象限“重要且緊急事件”

往往是壓力和焦慮的主要來源,是迫在眉睫的事情。比如下午領導開會要用的數據統計表,第二天要參加的重大會議等等都屬於這一象限。

這類事情對後果起著決定性作用,所以很重要,但是由於前期沒有規劃好事情,以至於到期限了還沒準備好,所以事件就變得緊急起來。這類事件在我們的日程安排中,就要優先解決。

第二象限“重要非緊急事件”

是決定人與人之間差距的分水嶺。這類事情短時間看不到結果,經過日積月累後就可以生成巨大複利。比如,培養良好生活習慣,制定長期的工作、學習計劃,建立思維模式等。這類事情雖然不緊急,但是需要我們格外重視。平時要多花精力在這類事情上,這是我們能力的養成和提升,會幫助我們高效解決事情。

第三象限“緊急非重要事件”

是讓我們忙忙碌碌卻又一事無成的事情。比如難以推脫的應酬,盛情難卻的尬聊,不熟悉的人突如其來的到訪等。這類事情其實最讓人無奈,對自己沒有什麼益處卻又不得不處理,還佔據了自己時間。對於這種事情,能避免就避免,能不做就不做。

第四象限是“非重要非緊急事件”

是讓我們效率低下的罪魁禍首。刷朋友圈,追劇,吃零食等。通常這類事情沒有什麼太大的意義,但極具誘惑力,很容易佔據我們大量時間。對於這個象限,我們可以把它當做生活的調劑品,適當放鬆。但切記不要沉迷其中,影響自己正事。

所有的事情都可以套用這個四象限歸類,把時間多用在第一和第二象限,減少第三第四象限時間的支出。用對時間,是對自己的生命的延續。

(二)應對拖延行為

通常來説,習慣性拖延的人會有以下表現:

(1)回避:習慣拖延的人會選擇回避和任務有關的場所和場景。比如明明應該在規定時間內完成工作任務,比起進入書房開始收集資料,拖延的人會選擇在客廳逗留,刻意回避那些提醒自己要完成任務的場所。

(2)否認和輕視:習慣拖延的人會否認和輕視在當下那些重要且緊迫的事件。按照時間管理的理論,面對手頭需要處理的各項任務,高效者會立刻處理那些重要且緊迫的事,但拖延的人會選擇否認和輕視這類事件。比如,在開始工作之前發現自己的辦公桌很亂,所以決定先整理桌面,然後打開淘寶買點收納用品。在整理桌面和網購的時候,完成任務這件事的緊迫性和重要性就被人們否認和低估了。

(3)分散注意力:還有一些人,可能並不會否認任務的重要性,但在需要完成它時,會把注意力分散到其他事物上。比如要開始寫文稿了,忽然發現自己很久沒有練過字了,就想先開始練字了。這其實是為了讓自己不會因為沒有完成真正需要去做的任務而感到“一無是處”,通過在任務之外的事上有所産出,達到一種變相的補償,降低自己的緊張和焦慮感。

拖延行為常受到以下心理因素的影響:

(1)負面情緒更容易導致拖延

有研究者發現,越容易受到負面情緒影響的人,就越容易拖延。因為處理焦慮、難過等負面情緒已經會消耗他們很多的精力,這也會直接削弱他們完成任務的動力。同時,拖延本身也會帶給人抑鬱和焦慮的情緒,因為未能如期完成任務會給人一種挫敗的感受,帶來種種負面情緒,這些又更加劇了拖延的行為,形成一個惡性迴圈。

(2)過於恐懼失敗

這樣的人會認為,某件事如果不去開始,就不會有失敗。他們會過於擔心失敗之後周圍的負面評價,害怕自己被評價為笨的、能力不足的,與其這樣,不如被認為是因為懶惰和拖延導致該做的事沒有完成,而不是被看到自己在做事的過程中可能會犯很多錯。這種過於恐懼失敗的心態也常和適應不良的完美主義有關,他們對犯錯、失誤、哪怕是一點點瑕疵,都是不能容忍的。這樣的人可能一直在等待一個“完美”的時機,讓自己具備了“完美”的狀態,才會動手去做一件事。這種表現更多的像是一種思維方式:如果“我”有完美的表現,做事不出任何差池,方方面面完美無瑕,那麼“我”就能夠避免所有的愧疚感、來自他人的責怪和一切負性的評價。這種思維方式不僅沒法避免負面情緒的出現,反而更容易讓人因為“不完美”而焦慮、抑鬱,甚至更加容易被內疚、沮喪等負面情緒所困擾,更加加重拖延。

(3)對未來缺乏實感

人們對於未來的時間的感知經常是不客觀的,拖延者更是如此。當任務的的截止日期離當下的日期看起來很遠時,拖延者並不能對自己究竟還剩多少時間有一個清晰明確的認識。這也是為什麼有的拖延者會在截止日期快要到來的時候,才突然發現原來沒有剩多少時間了。

值得一提的是,不是每一個做事愛拖延的人都需要自我調整,有些人雖然做事拖拉,但是不自責,不糾結,甚至不想變得更有效率,這種情況並不需要干預。相反,如果一個人做事不僅拖,而且在心理上不能接受自己,想要急切地做出改變,卻辦不到,這種心理的矛盾導致極度的痛苦,甚至在身體上也會表現出一些症狀,比如説頭痛、胃痛、失眠,影響了自己正常的生活,像這種情況就需要進行一些調適了。

如果拖延影響了你的正常生活,可以嘗試使用“五步改變法”。

第一步,覺察。這一步非常容易理解,就是從自我意識中掙脫出來,從觀察角度審視拖延症,並梳理自己的拖延症症狀,做好終結它的心理準備。就像亮劍,鼓起勇氣對拖延症宣戰。

第二步是行動,這一步需要用意志力控制拖延症,簡單來説,就是在一段時間內,比如一個周,甚至三五天時間內,用意志力強迫自己扭轉拖延症,積極工作,完成任務。這個過程會相當痛苦,很容易失去樂趣懷疑人生,這是不可避免的。跟拖延症短兵相接,當然不會輕鬆。怎麼持續行動,給予拖延症源源不斷的打擊?就要説到第三步。

第三步是調節,你要在拖延症和積極行動之間精心調節。比如積極完成三天任務,然後允許自己拖延一天;或者光速做完一天工作,然後玩幾個小時。

第四步:接納自己。每個人,或多或少都會對自己有所不滿,深深的自卑隱藏在你的心底,平時難以發覺,只不過在前四步向拖延症亮劍的過程中,讓這種不滿和自卑徹底暴露在你面前。沒關係,接納這個不完美的自己,接納自己的缺點。這樣做的好處是,會在不經意之間,增強心理忍受能力,釋放出那些被自責、懷疑、緊張壓抑的正能量。接納自己以後,你需要用最後一步鞏固戰果。

第五步:自我實現。自我實現是幸福感的終極來源,但是每個人的表現形式多種多樣。有的人自我實現的方法是讓家人幸福,有的人自我實現的方法是獲得認同,甚至有的人自我實現的方法是消費。但是無論何種表現形式,你要做的,就是用心觀察“戰拖”過程中,能夠讓你得到自我實現和改變的小事,然後強化這種幸福感,並從中獲得持之以恒的力量。

(原創 中國網心理中國 中國心理學會心理學普及工作委員會 聯合出品 心理中國網址:http://psy.china.com.cn/)

專題:心理科學傳播公開課 http://psy.china.com.cn/node_1016333.html

九個女作家小劇場療愈空間揭牌 讓藝術助力自我成長2025-03-14

心理科學傳播公開課 | 高效工作:習慣性拖延?試試"四象限"時間管理法2025-03-13

700萬粉絲網紅自曝患焦慮症!醫生:這些常見不適也是軀體症狀2025-03-13

AI心理老師上崗!廈門部分中小學積極擁抱人工智慧2025-03-13

兩會觀瀾 | 破除“心病”隱痛,讓心理門診成為社會標配服務2025-03-13

從韓星金賽綸事件看懂“抑鬱症”:撕掉標簽,點亮希望2025-03-13