心理科學傳播公開課 | 家庭關係: 愛的語言,邊界、鈍感力與經營心態

發佈時間:2025-03-03 16:26:37 | 來源:中國網心理中國 | 作者:辛理——心理科學傳播公開課之四

編者言:

建立心理學頭腦是大眾心理科普的總體目標。中國網心理中國——國民心理健康服務平臺,聯合中國心理學會心理學普及工作委員會共同推出《心理科學傳播公開課》專題系列科普文章。今天推出第四篇《心理科學傳播公開課|家庭關係:愛的語言,邊界、鈍感力與經營心態》。

內容提要

家庭關係是人生的“第二座山”,理解家庭關係是一種自我提升。邊界、鈍感力與經營心態是家庭關係的核心能力。

一、傳播要點

(一)目標——理解與提升

人生要爬兩座山,第一座山是關於“自我”的,你希望自己越來越成功、越來越厲害,要實現自我,獲得幸福。第二座山,卻是關於別人的,是關於“失去自我”的:你為了別人,或者為了某個使命,而寧可失去自我。

——戴維•布魯克斯《第二座山》

家庭關係,是人生的“第二座山”。

家庭關係亦稱家庭人際關係。家庭成員之間固有的特定關係。表現為不同家庭成員之間的不同聯繫方式和互助方式,是聯結家庭成員之間的紐帶。它的特點是以婚姻和血緣為主體,並由有婚姻和血緣關係的人生活在一起構成,表現為組成家庭的各成員之間特殊的相互行為。以代際關係為層次,以家庭同代人的多少為幅度,構成家庭中幾代人或同代人之間的傳遞和交往。家庭關係的多樣性與家庭規模有關。核心家庭只有夫妻關係、父母子女關係和兄弟姐妹關係;直系家庭要加上婆媳(翁婿)關係、祖孫關係;聯闔家庭還要加上妯娌、姑(叔)嫂關係等。

在家庭關係這個模組,心理科學傳播工作需要實現兩個目標:首先,增加理解力,理解家庭中其他成員的能力;其次,提升自己。

(二)愛情

請你思考一個有趣的問題:如果某個人具有你所期待的所有品質,但你還沒有愛上他/她,你會與這個人結婚嗎?大多數讀者會説不。但縱觀人類歷史,通常擇偶標準和浪漫愛情並無多大的關聯,人們的婚配有著政治的、經濟的、實用的和家庭的原因,而獨獨不會僅僅因為彼此相愛而結合。而現在,多數人會拒絕這樣的婚姻。

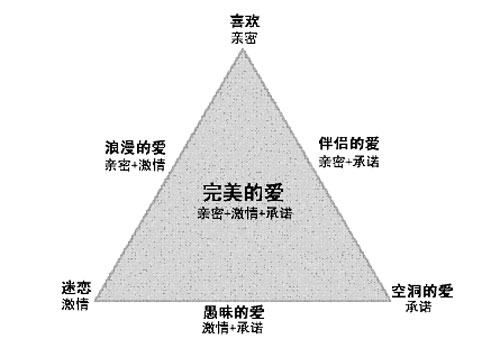

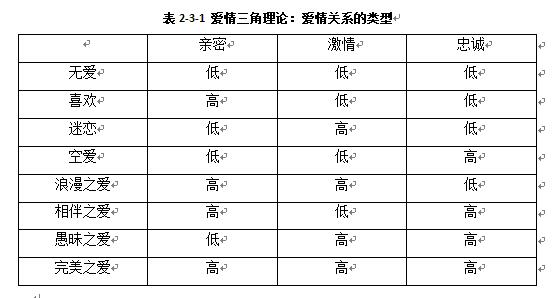

羅伯特•斯騰伯格認為各種不同的愛情都能由三個構成成分組合而成。愛情的第一個成分是親密(intimacy),包括熱情、理解、溝通、支援和分享等愛情關係中常見的特徵。第二個成分是激情(passion),其主要特徵為性的喚醒和慾望。激情常以性渴望的形式出現,但任何能使伴侶感到滿足的強烈情感需要都可以歸入此類。愛情的最後一個成分是忠誠(commitment),指投身於愛情和努力維護愛情的決心。忠誠在本質上主要是認知性的,而親密是情感性的,激情則是一種動機或者驅力。戀愛關係的“火熱”來自激情,溫情來自親密;相形之下,忠誠反映的則是完全與情感或性情無關的決策。

愛情三角理論認為,這三個成分就是愛情三角形的三條邊。每個成分的強度都可由低到高地變化,所以愛情的三角形可能有各種大小和形狀。實際上可能存在無數的形狀,為了簡化,我們只考察幾種相對純粹的愛情類型,即某一成分非常低而其他成分充足的愛情三角形。在現實生活中,這樣明確定義的純粹愛情體驗或許並不多見。

1、無愛。如果親密、激情和忠誠三者都缺失,愛情就不存在。兩個人可能僅是泛泛之交而不是朋友,彼此的關係是隨意、膚淺和不受約束的。

2、喜歡。當親密程度高而激情和忠誠都非常低時,就是喜歡。喜歡多表現在友誼之中,夥伴雙方有著真正的親近和溫情,卻不會喚起激情或者與對方共度余生的期望。如果某個朋友的確能喚起你的激情,或者當他/她離開的時候你會強烈地思慕,那麼你們之間的關係就已經超越了喜愛,變成其他類型的了。

3、浪漫之愛。浪漫之愛中,藏著強烈的親密和激情,斯騰伯格認為忠誠並非浪漫之愛的典型特徵。比如夏天的戀愛可能非常浪漫,即使雙方都知道夏季一結束愛情也就走到了盡頭。

4、相伴之愛。親密和忠誠結合在一起所形成的愛就是相伴之愛,處在這種類型愛情中的雙方會努力維持深刻、長期的友誼,這種愛情表現為深入內心的溝通以及對彼此需求的長期敏感,相伴之愛的典型例子是長久而幸福的婚姻,雖然年輕時的激情已逐漸消失。

5、迷戀。缺乏親密或忠誠卻有著強烈的激情即是迷戀。當人們被幾乎不認識的人激起慾望就會有這種體驗。斯騰伯格承認他曾經痛苦地癡戀過一位在10年級的生物課堂上從未説過話的女生;為她衣帶漸寬卻從來沒有勇氣去認識她。他現在認為這種愛情就僅僅是激情。他對她的愛就是迷戀。

6、愚昧之愛。缺失親密的激情和忠誠會産生愚蠢的愛情體驗即愚昧之愛。雙方在彼此缺乏了解的情況下,僅憑壓倒一切的激情就快速建立關係,這樣的愛人在迷戀對方時有許多非理性的因素——很可能得不償失。

7、空愛。沒有親密、激情或忠誠就是空虛的愛。這種愛常見於窮途末路的關係中,僅僅維持了一起過日子的形式,卻沒有任何溫情與激情。在有包辦婚姻的社會中,空愛或許是配偶們生活在一起的第一個階段,而不是最後一個階段。

8、完美之愛。完美的愛情中,親密、激情和忠誠三個成分非常充足,這是許多人都追求的愛情類型,但斯騰伯格認為完美之愛非常類似于減肥:短時間裏容易做到,但很難長久堅持。

所以,根據愛情三角理論,“我愛你”這樣一句簡單的陳述可能包含許多不同的情感體驗(在表2-3-1中總結了“愛情”的不同類型)。另一個使愛情變得難於理解的複雜情形是,愛情的三個組成成分會隨著時間發生變化,所以某對特定的愛情伴侶在不同時期可能會體驗到各種不同類型的愛情。不過在愛情的三個成分中,激情是最容易發生變化,也是最不容易控制的成分。所以我們會發現自己對伴侶的慾望急劇飆升,隨後又迅速消退,我們很難有意識地控制這種變化。

(三)婚姻

1、婚姻的蹺蹺板理論

蹺蹺板理論的核心在於夫妻之間相處的平衡。在幾十年的婚姻生活中,雖然會經歷各種事情,但夫妻對於平衡態的追求像蹺蹺板一樣,處於不斷調整中。平衡態的保持,在於夫妻雙方對對方的理解與包容。

在追求平衡的過程中,夫妻以何種方式進行互動會影響整個平衡態的走勢。互動的模式可以從兩個維度去進行區分,一是積極與否,二是主動與否。積極就是肯定對方,消極就是不怎麼表態或者否定對方。主動就是對對方問題感興趣,願意繼續問下去,被動就是不會提更多的問題。

例如:你愛人説:今天真不開心。

積極主動:遇到什麼不開心的事了?跟我説説看吧。

積極被動:不要不開心,不開心都會過去的。

消極主動:你怎麼老是不開心?是不是又到情緒低谷了,誰又打擊你了?

消極被動:我看你就特別容易不開心。

積極主動的互動模式對於夫妻關係朝向良好方向發展尤為重要。

2、愛的五種語言

婚姻中的男女對於另一半總會有各種各樣的不滿。比如妻子會抱怨:他一天工作後,窩在沙發裏一句話都不願意説,我跟他分享一些生活趣事他也是愛答不理,他是不是不愛我了?丈夫也會不解:我忙忙碌碌也是為了這個家,為什麼她總是不能理解我,卻非要這麼作的讓我去做這做那?

婚姻中感情的淡化和消磨,往往不是因為大的原則性問題,而是體現在相處的細節中:一方面覺得對方不懂自己想要什麼,一方面又覺得對方的要求無理取鬧。

其實,這本質上是因為不同的個體,表達愛和關注的方式不同,當婚姻中的雙方在用不同的愛語表達對另一半的在乎時,都會同時覺得自己的付出沒有得到對等的回饋,從而感到低落和消極。因此,學會表達愛,找到彼此接受愛和表達愛的方式,才能達成舒適和平衡的關係。

《愛的五種語言》的作者蓋瑞•查普曼是著名的婚姻輔導專家,他把人們表達愛意的方式劃分成了5種,也就是“愛的五種語言”,這五種語言分別是“肯定的言辭”“精心的時刻”“有意義的禮物”“服務的行動”“身體的接觸”。如果雙方的語言不一致,表達愛的時候,另一半就如同聽“外語”一般,自然不可能得到認可。

(1)肯定的言語。在表達愛的時候要給予對方肯定和信心,在言語上支援、鼓勵對方,學會換位思考,為對方著想,讓另一半在跟你相處的時候有如沐春風的感覺。

(2)精心的時刻。要讓對方能感受到跟你在一起的時候是一心一意的關注、重視,給她全部的注意力。保持肢體的接觸和眼神的交流,能給另一半留下深刻的印象。

(3)有意義的禮物。給伴侶有特別意義的或是花費心思去準備的禮物,並且凸出為此努力的儀式感,能讓她感受到你滿滿的愛意。送禮物不管是在婚姻生活還是戀愛生活中都是促進感情的催化劑,有意義的禮物關鍵還是在用心上面。

(4)服務的行動。當另一半有需要你做某件事兒的時候,你要表現出積極並且樂意為她付出的一個狀態。多主動去做另一半喜歡的事情,處處先想到她的需要。

(5)身體的接觸。牽手、撫摸、擁抱、親吻這些愛人之間需要經常表達的行為,要多多表現出來。愛除了要大聲説出來,還要用身體的行動來表現。

3、離婚徵兆

不論文化背景如何,總有些婚姻很成功,有些婚姻則以失敗告終。我國民政部調查結果顯示,2018年全國結婚率(結婚人數/同期總人口數)為 7.2%,創 2013年以來的新低,而離婚率則連續 15年上升,從結婚與離婚人數的發展趨勢中,可以看出結婚人數連年下降,而離婚人數年年上升。

離婚的徵兆通常有六個典型跡象:

第一個跡象:談話有一個苛刻的開始,挖苦:“跟你説了也沒有用!”、“你這個人做什麼都堅持不了一個月。”

第二個跡象:四種消極溝通模式(批評、鄙視、辯護、冷戰)出現。批評和抱怨的區別是對人還是對事,可以抱怨,但是儘量不批評,批評傷害比較大。

第三個跡象:被消極情緒淹沒。情緒淹沒:消極情緒突然爆發而勢不可擋,讓自己覺得不堪一擊。

第四個跡象:身體語言。85%的婚姻中,丈夫都是冷戰者(回避vs滔滔不絕)

第五個跡象:失敗的感情修復嘗試。一方做出修復感情的嘗試時,另一方以消極應對。

第六個跡象:雙方只剩下糟糕的回憶。

(四)次生關係

婆媳不和是個老話題,因為往往在母親的潛意識裏,還是把兒子當作孩子,過分插手兒子的婚姻生活,兒媳覺得隱私遭到侵犯,反感婆婆的各種行為,加之生活在同一屋檐之下,難免有一些不愉快的事情。姑嫂之間的矛盾一般來源於婆媳不和。做婆婆的在兒媳那裏覺得受了委屈,跟自己的女兒訴苦,本來都是芝麻綠豆的小事,結果女兒心疼她媽,全都把氣撒到嫂子身上。妯娌之間的矛盾,多來自於父母對兄弟之間的區別對待。

所有這些矛盾,都需要緊抓夫妻關係這個核心,夫妻的子系統需要邊界來保護,丈夫應該站在妻子這邊維護妻子,力保夫妻子系統的邊界得到保護。在這個過程中,丈夫也需要克制父母與子女天然的親近感。

二、對策參考

(一)家庭邊界

一個完整的人可以在任何關係中都始終堅守住一個“我”的位置。

——鮑文

鮑文的家庭系統理論中有一個核心概念,叫做“自我分化”。“自我分化”是掌握人際關係親密性和獨立性的平衡能力。在青春期,個體開始意識到自己的存在,也開始慢慢脫離父母親,形成自己獨立的思想與人格。埃裏克森提出,青春期個體尋找的是“自我同一性”,探索自己在這個世界上的位置。在懂得自己是誰之後,接納並欣賞這個自我。在這個階段,個體慢慢地從家庭中,分化出一個誕生於家庭價值觀念,但卻與之有所區別的自我來。

自我分化良好的個體,既可以維持與他人的連結,又可以保持自主性,他們在與人相處時能夠保持清晰的邊界感,精準地了解自我的定位,面臨外界壓力時能夠基於內心原則去堅持自己的信念,而非過分迎合他人的期望。不清晰的家庭邊界會使一個人的自我分化程度較低,他會缺乏理智的判斷,很多時候只能憑藉自動反應面對環境的變化。這樣的人極容易受外界的影響,且容易與他人的情緒相混淆。當壓力來臨,分化程度低的人會慌不擇路,要麼緊緊抱住可以依賴的人,要麼拒人于千里之外。

某種程度上説,“自我分化”水準高意味著關係中的邊界更清晰。自我分化程度高的個體,他們更傾向於擁有成熟的情緒和獨立的人格。許多研究都支援此觀點,例如較高水準的自我分化能夠預測心理成熟度和婚姻滿意度。較低的分化水準與社會焦慮、人際關係問題正相關,而與問題解決能力的匱乏相關負相關。

無論是親情,還是愛情,愛的前提都是彼此都擁有屬於自己的獨立人格。

(二)鈍感力

家庭成員之間的感受性較強,很容易被彼此的語言與行動傷害,造成情緒波動,所以,在家庭生活中,培養“鈍感力”顯得尤為重要。“鈍感力”一詞出自渡邊淳一的同名雜文集,其意為“遲鈍的能力”。鈍感屬於心理學名詞,與“敏感”意思相對,鈍感是人的動作活動反應慢度的尺規,用來描述人的活動速率。鈍感系數越高則對外部反應越遲鈍,同時其敏感度也會越低,人的思維只有鈍感系數與敏感系數相平衡才更容易保持較為理性的思維。“鈍感力”則是以“力的概念”,使“頓感”這個概念形象化,將其認知為一種有程度差異的能力和社會個體特徵。

與敏感相對,鈍感力強的人,具備以下五個特點:第一是迅速忘卻不快之事;第二是認定目標,即使失敗仍然繼續挑戰;第三是坦然面對流言蜚語;第四是對嫉妒、諷刺常常懷感恩之心;第五是面對表揚不得寸進尺,不得意忘形。

鈍感力作為一種為人處世的態度及人生智慧,相比激進、張揚、剛硬而言,更易在婚姻生活中求得自身內心的平衡及與家人的和諧相處。

(三)經營心態

忒修斯之船是一個古代著名的思想實驗:“一艘可以在海上航行幾百年的船,歸功於不間斷的維修和替換部件。只要一塊木板腐爛了,它就會被替換掉,以此類推,直到所有的功能部件都不是最開始的那些了。問題是,最終産生的這艘船是否還是原來的那艘特修斯之船,還是一艘完全不同的船?如果不是原來的船,那麼在什麼時候它不再是原來的船了?”

在一段真實的婚姻關係裏,兩個人都有自己各自想法,一定會有衝突和摩擦。有了衝突,夫妻雙方一起解決,這個過程就像給船不斷地維修和替換部件,能夠使得婚姻的船在人生的海上行駛得更穩更遠。維修和替換部件的過程,也是夫妻雙方克服自身短板不斷升級的過程。可以説,人在婚姻中的成長絕對不亞於在原生家庭的成長。

(原創 中國網心理中國 中國心理學會心理學普及工作委員會 聯合出品 心理中國網址:http://psy.china.com.cn/)

兩會聲音|全國人大代表黃花春:深化醫教融合 護航青少年心理健康2025-03-05

家庭諮詢室丨招大人喜歡卻交不到朋友的孩子2025-03-05

抑鬱症軀體化:是身體"叛逆",還是心靈"求救"?2025-03-04

不被負向情緒裹挾,爭吵也能成為理解的橋梁2025-03-04

貴州組建未成年人心理健康疏導志願服務隊2025-03-04

心理科學傳播公開課 | 家庭關係: 愛的語言,邊界、鈍感力與經營心態2025-03-03