跋涉三境地,來從寰宇遊。北歐雪峰寂,山海峽灣流。拉美星河燦,鹽湖海蜃樓。瑪雅安何在,印加存古丘。南亞時光凝,眾生華彩遺。尋境我身累,悟境我心樂。何日凈塵事?問道三靜中。

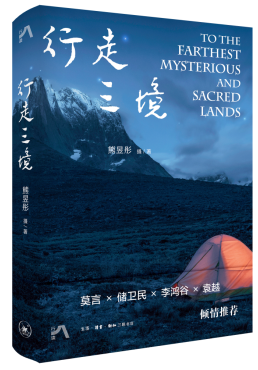

《行走三境》是生活·讀書·新知三聯書店于2024年1月出版的一本新書,攝影撰文均為熊昱彤。作者曾供職于經濟、外交、新聞、文化和生態環保領域,作為旅行與文史專欄作家,她長期為《三聯生活週刊》、《中國新聞週刊》、《財新》、《中國慈善家》、《中國國家地理》、《西藏旅遊》等媒體撰稿。自2018年底在緬甸攝影認識以來,通過她發表的系列文章及照片,在欽佩于其堅韌、豁達、悠然行走世界的同時,又為她高超的攝影技藝和斐然文采所折服。在龍年春節來臨之際,收到昱彤贈送的《行走三境》新書,置於案頭,每日細細讀來,擊節稱歎之際,不由得浮想聯翩。

這部著作以北歐、南美和南亞部分國家依次展開,全書17萬字,共330頁,照片295幅。在版式上既區別於畫冊,又有別於傳統以文字為主的書籍。文字與照片相得益彰,在清新細膩的文筆下,透過一幅幅難忘的圖片,北歐的荒寒與冷峻,南美的奇幻與瑰麗,南亞的煙火與情味,一幕幕浮現在眼前。從地理到風物,從歷史到民俗,在娓娓道來之際又不乏深入認知和生動表達。身體上的一次次艱難跋涉,精神上的一次次洗禮昇華,都凝結在這部行攝遊記和心路歷程為一體的作品中。

《行走三境》單看書名就極有創意,從不同的地理和人文特點來進行表述,分別為極境、秘境和聖境,讓人耳目一新又浮想聯翩。仔細鑒賞下來,書中的很多照片,已經不是單純的地理攝影而具有美學的價值。所以,從中國美學的角度看,這是一部行走(體驗)“三靜”之境的作品。

中國美學關於“靜”的理解,有三種不同的觀念,一是環境的安靜,二是心靈的平靜,三是永恒的宇宙精神。在《行走三境》中,格陵蘭的雪峰冰礫,冰島的曠野雪原,挪威的深峽碧灣,印加古國的沉默廢墟,烏尤鹽湖的水天奇幻,這是環境安靜之境;北印度泰姬陵前沉坐的婦女,南印度馬杜賴鐵皮房子前的男人,斯里蘭卡海濱高蹺海釣的漁夫,這是心靈平靜之境。而巴塔哥尼亞的雪峰星河,印度根尼亞海濱的永恒人流,則顯現出一種永恒的宇宙精神之境。

那“靜”的意義何在?藝術家為何要以“靜”的審美心胸來看世界?來反映這個世界?

2600年前,老子在《道德經》中,就通過“滌除玄鑒”的思想回答了這個問題:“致虛極,守靜篤。萬物並作,吾以觀復。夫物蕓蕓,各復歸其根,歸根曰靜,是謂復命。”“復”——回到最初最老的根,“觀復”就是觀照萬物的根源和本原,人心只有保持虛靜的狀態,才能觀照宇宙萬物的變化及其本原。在我看來,這是“不忘初心”的最早理論源頭。

戰國時期哲學家管子和荀子講“虛壹而靜”,韓非子講“虛則知實之情,靜則知動之正”、莊子講“朝徹”、“見獨”、“遊心於物之初”,劉勰在《文心雕龍∙神思》篇中説:“是以陶鈞文思,貴在虛靜;疏瀹五藏,澡雪精神”,蘇軾説“欲令詩語妙,無厭空且靜。靜故了群動,空故納萬鏡”。都在強調“靜”。反映在藝術上,就是為了發現審美的自然,為了創造審美意象,藝術家必須有一個審美的心胸,而這個審美心胸的建立,須從“靜”的心靈開始。

宗白華先生在《我和詩》中説:藝術的使命,就是通過藝術家的“澄懷觀道”,用“微渺的心和那遙遠的自然,和那茫茫的廣大人類,打通一道地下的深沉的神秘暗道,在絕對的靜寂裏獲得自然人生最親密的接觸”。熊昱彤這些充滿著“靜寂”的作品,如果説“三境”是內容,則“三靜”就是境界。因為,藝術本身就是人生之顯現,一片山水就是一片心靈的境界,既是審美境界,又是人生境界。這就是她行走“三靜”之境的意義和價值所在。

這裡選取書中幾幅有代表性的作品,對其背後蘊含的“三靜”審美意象進行解讀

夜深人靜,疏星高懸,寂寞的荒原上悄無聲息,氣氛淒冷,一切的喧囂都已遠去,一切的風煙都已蕩盡,天空中閃爍的幾顆殘星,仿佛是與夜宿人相依為命的精靈。這是一種“寂靜”境界的營造,這是一種當下的體驗,一個被心靈浸被的世界。這時,我的思緒回到了天人合一,從世界的對岸回到了世界。

一片蕭瑟的畫面。地上沒有樹,天空沒有鳥,沙灘沒有人,海上沒有船。只有灰色的天,黑色的地,陸離的雲。正所謂繁華落盡,執著和躁動歸於無形。這個寂寞的藝術世界,是“總非人間所有”但又“總是人間所有”的寂寥境界,它不是山高水長、花落鳥飛,而是“卻從靜中起,還向靜中消”的地老天荒。

璀璨的銀河拱橋,飛越菲茨羅伊主峰,粗莽迷蒙、豪視一世的氣勢噴涌而出!這是藝術家獨特的宇宙體驗,時空合一的宇宙體驗。荒天迥地,萬籟之靜當中是生命無邊的涌動。此時此刻,就是太古,轉眼之間,就是萬年。萬年不過是此刻,太古不過是當下。

古枝虬曲,伸向遠山,仿佛將人的思緒也拉向那遠山的靜寂,拉向那茫茫的遠古。這是生命的張揚,還是生命的掙扎,或是生命的呼喚?這不就是惲南田所言:“忽如寄身荒崖邃谷,寂寞無人之境。樹色離披,澗路盤折,景不盈尺,遊目無窮”的“茂古蒼渾”之境?此時,重山岑寂,萬籟無聲,唯有“抗心乎韆鞦之間,高蹈于八荒之表”的時空超越意象縈繞心頭。

獨特的虛實相生手法,展現一種迥絕的宇宙意識。因為中國人的宇宙觀,是時空合一的宇宙感,戰國時期《屍子》曰“天地四方曰宇,往古來今曰宙”。《春江花月夜》中説:“江畔何人初見月?江月何年初照人?人生代代無窮已,江月年年望相似。不知江月待何人,但見長江送流水。”不就是此情此景最好的寫照?只不過,江變成了海,月亮變成了日出和黎明。但人,還是這世間的人。

海濱高蹺海釣漁夫儀式感十足的畫面中,是面對“塵網”和“樊籠”保持內心平靜的審美意象:畫面的迷離、重疊和依稀可見的漁網,就是“塵世的束縛”,漁夫那靜靜的等待姿勢,那自在而愜意的背影,就是面對這物欲橫流的社會,保持自己那一份內心的平靜、保持一份精神領域的自由——“此心安處是吾鄉”的審美意象。

擺脫主客的對立,重新回到天人合一的境界,尋找人的精神家園,追求精神的自由,這是人類歷史上一代又一代哲學家、文學家、藝術家的共同呼喚。

李凡:

中國當代傳統意象派攝影家,攝影美學研究學者。在繼承中國古典生命哲學基礎上,他沿襲王夫之、葉燮、宗白華的美學思想,對攝影美學進行了長期深入和獨創性研究,致力於中國美學“意象”、“意境”理論與攝影實踐的結合,最終建立區別於西方的中國攝影美學體系。在長期的攝影實踐和理論研究中,系統提出了塑造攝影“氣勢之美“的三大法則、“意境之美”的六大法則以及“四維度風景攝影”“五維度人文攝影”理念。著有《風光攝影的美學表達—詩意中國》(係首部用中國美學論述風光攝影的專著)《詩意緬甸—兼談人文攝影的美學表達》以及論文集《攝影之美在意象》、《從中國美學追根溯源,重新定義風景攝影和人文攝影》等。2022年1月,聯合國世界非物質文化遺産保護基金會授予“國際和平藝術家”稱號。

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123