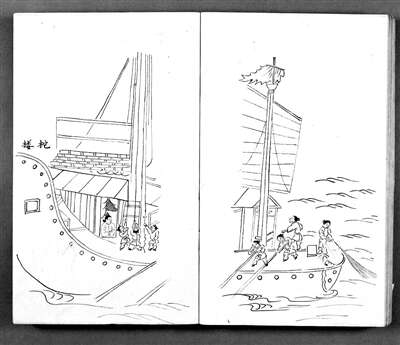

明朝三保太監鄭和下西洋留下的航海圖,這是中國現存最早的航海圖

南宋時期,800多年前,有一艘30米長、9米寬的大型木帆船,滿載著瓷器、漆器、玉器、銅器、金器、銀器和絲綢,總共至少18萬件貨物,從福建泉州起航,要做遠洋貿易。不幸的是,這艘船剛剛航行到廣東陽江海域,就出了大事——可能是船底觸礁,也可能因為遭遇風暴,它沉沒了。

1987年,英國海洋探測公司和廣東救撈局聯合搜尋其他沉船時,意外發現了這艘船。2007年,這艘船被成功地整體打撈出水,送進廣東省陽江市海陵島上的“海上絲綢之路”博物館,並被命名為“南海Ⅰ號”。2013年,國內考古團隊正式對南海Ⅰ號進行全面考古發掘工作。最近十年來,關於南海Ⅰ號的發掘報告陸續公佈,再結合歷史文獻,我們可以窺探到宋朝遠洋貿易的一些比較有意思的側面。比如説,宋朝海船上的伙食是否豐富?那些航行萬里之遙到異國他鄉的大宋商人和水手們吃什麼、喝什麼?他們怎樣才能保證飲食不短缺和食物不變質呢?

大碗喝酒、大塊吃肉,船員如同梁山好漢?

南宋官員周去非著有《嶺外代答》一書,該書第六卷有一個小節叫《木蘭舟》,對宋朝海船以及船上生活描寫如下:

浮南海而南,舟如巨室,帆若垂天之雲,舵長數丈,一舟數百人,中積一年糧,豢豕、釀酒其中,置死生於度外……人在其中,日擊牲酣飲,迭為賓主,以忘其危。

從南中海往南航行,海船如同高樓廣廈,船帆就像白雲從空中垂下,船舵有幾丈長,一艘船可以乘坐幾百人,艙裏貯藏著這幾百人一年的口糧。為了能吃上肉、喝上酒,他們在船上養豬、釀酒。為了對付長途航行中的寂寞、無聊和恐慌,他們每天殺豬、喝酒,輪班做東。

周去非是浙江溫州人,南宋第二個皇帝宋孝宗在位時考中進士,去廣西做了六年官,曾經在桂林當縣尉(相當於縣公安局長),在欽州當過教授(相當於市教育局長),還在陸游的好友范成大和岳飛的兒子岳霖手下任過職。他在岳霖手下任職時,岳霖是欽州知州(相當於市長),而欽州毗鄰北部灣,適合遠洋貿易,是宋朝廣西最重要的港口城市,所以周去非能夠接觸來自越南、緬甸、柬埔寨、爪哇、印尼等地的商人,也有機會參觀前往南亞、東南亞、西亞和北非貿易的中國商船。

然而,周去非畢竟沒有親自在遠洋商船上生活過,所以他的描寫不免有傳聞和誇大之處。從常理推想,真實的海上旅程應該不會像他描寫的那麼瀟灑和浪漫,宋朝的船員也不太可能過著梁山好漢一般的生活,每天都能大塊吃肉、大碗喝酒。

北宋末年有一位官二代,名叫朱彧,是廣州知州朱服的兒子。當時廣州是宋朝第一大港口城市,遠洋貿易比廣西欽州還要繁盛得多,所以朱彧也能了解到一些相關資訊。按朱彧《萍洲可談》一書記載,宋朝的遠洋商船危機重重,不僅常常面臨飲食短缺,還會有食物發黴、發臭的問題,進而導致船員陸續染病身亡。

朱彧説,當食物短缺的時候,船員不得不釣魚救急。怎麼釣呢?“用大鉤如臂,縛一雞騖為餌,使大魚吞之,隨其行,半日方困,稍近之,又半日方可取,忽遇風,則棄。”用胳膊粗的大鐵鉤做魚鉤,用雞鴨做魚餌,等大魚吞鉤,就拽緊釣竿,跟著大魚的路線走,直到大魚筋疲力盡,才能將其拽到甲板上。這樣釣一條大魚,往往需要一天時間,如果遇到狂風巨浪,人在甲板上站不住,大船還有可能弄翻,眾人為了保命,只能松鉤放棄。

朱彧還説,船員得了病,往往傳染,如果不能自動痊癒,病情就會越來越重,直到奄奄一息。這時候,那些沒染病的船員就用席子將病人捲起來,用繩索捆牢,噗通一聲扔進海裏。為什麼不搶救呢?因為當時醫學太落後,船上的醫療條件更差,不太可能搶救成功。為什麼不等到病人死後再海葬,而非要殘忍地將還剩一口氣的同伴活活扔進大海呢?因為只有這樣才能把疾病的傳染率稍微降下來一點點。

有雞有鵝有果子,還在船上搞養殖?

2019年,中國社科院考古研究所考察了南海Ⅰ號上的生物殘骸,其中有人的遺骨,暫時還不知道是死於疾病,還是死於沉船。另外,還有雞骨、鵝骨、豬骨、羊骨、牛骨、魚骨,以及一些貝類。那些魚骨和貝類可能是船員們在航行途中捕撈的,屬於貼補型的食物,而那些家禽和家畜則必定是出發前裝上船的。目前考古團隊已經從南海Ⅰ號發掘出86件羊骨、46件雞骨、40件鵝骨、9件豬骨和1件牛骨。這些動物在活著時被裝船,然後在航行中飼養、宰殺,這樣能讓船員們吃到新鮮的肉類。

人需要食物,動物也需要食物,假如船員們的肉食全部來自飼養的活物,那麼這艘船就必須裝載更多的糧食,船上有限的空間將白白浪費。按朱彧《萍洲可談》記載:

海舶大者數百人,小者百餘人……深闊各數十丈,商人分佔貯貨,人得數尺許,下以貯物,夜臥其上。貨多陶器,大小相套,無少隙地。

一艘海船上面多則幾百人,少則百餘人,船身長寬各幾十丈,隨船的商人們分別佔據幾尺見方的空間,艙底放貨物,貨物上睡人。貨物以陶瓷為主,大瓷碗裏套著小瓷碗,大陶罐裏放著小陶罐,每一處空間都被利用,沒有一分一厘空閒的地方。那麼由此推想,海船裝載的肉類必定以宰殺腌制的成品為主,趕上船的活物數量絕不會太多。

宋朝腌制肉類的技術相當成熟。在北宋開封風俗寶典《東京夢華錄》和南宋杭州風俗寶典《夢粱錄》裏,我們能讀到當時市面上出售的腌肉、臘肉、魚鲊和弝子,其中“魚鲊”是腌好的魚幹,“弝子”是腌好的肉乾,都能長期存放而不腐敗變質。南宋食譜《吳氏中饋錄》則記載了弝子的加工方法:將豬肉切成三寸長的細條,用食鹽、砂糖、花椒、砂仁拌勻,曬乾,再蒸熟、攤涼,用紙包裹,用草繩紮緊,懸挂起來保存。

除了肉類,考古工作者還在南海Ⅰ號上發掘到大量果核和果殼,包括梅核、棗核、檳榔核、橄欖核、荔枝核、銀杏核、葡萄籽、栗子殼、核桃殼,以及殘存的榧子和松子。在船艙底部有一些罈罈罐罐,不是運到海外出售的,而是用來釀造和貯藏黃酒的。另外還有一個罐子,裏面裝的居然是鹹鴨蛋。可見這艘船出發前,船員們準備充足,從糧食到肉類,從果子到酒水,所有飲食都備齊了。酒不易壞,只要密封得好,在船上存放十幾年都沒問題,但是果子極易腐爛,所以船上的果子應該大部分都是乾果,以及加工好的果幹和蜜餞。

果幹在宋朝被稱為“幹菓子”,蜜餞被稱為“香糖菓子”,總之都是“菓子”。《東京夢華錄》第二卷《飲食果子》羅列了北宋開封市面上常見的菓子:

旋炒銀杏、栗子、河北鵝梨、梨條、梨幹、梨肉、膠棗、棗圈、梨圈、桃圈、核桃肉、牙棗、海紅、嘉慶子、林檎旋、烏李、李子旋、櫻桃煎、西京雨梨、夫梨、甘棠梨、鳳棲梨、鎮府濁梨、河陰石榴、河陽查子、查條、沙苑榅桲、回馬孛萄、西川乳糖獅子、糖霜蜂兒、橄欖、溫柑、綿棖、金橘、龍眼、荔枝、召白藕、甘蔗、漉梨、林檎幹、枝頭幹、芭蕉幹、人面子、巴覽子、榛子、榧子。

“旋炒銀杏”是現炒現賣的銀杏,就像現在現炒現賣的板栗一樣;“梨條”是切成條狀再製成蜜餞的去核梨;“棗圈”是先去核、再片切、最後曬乾的棗片;“查子”即山楂,“查條”即山楂條;“孛萄”即葡萄;“乳糖獅子”是用糖漿混合乳香打勻以後在模具裏冷卻成型的大糖塊兒,樣子像獅子;“糖霜”則是宋朝人對冰糖的別稱,“糖霜蜂兒”是指冰糖蓮子——因為蓮蓬裏白嫩的蓮子很像蜂房裏蜜蜂的幼蟲(蜂兒),所以宋朝人給冰糖蓮子取了“糖霜蜂兒”或者“糖霜玉蜂兒”這樣的名字。

遙想800多年前,南海Ⅰ號從泉州港出發前,船員們一定抬著大筐大筐的炒銀杏、炒栗子、梨條、棗片、山楂條、葡萄幹、乳糖獅子和冰糖蓮子,陸陸續續往艙裏搬。長途漫漫,前路多艱,有這些菓子安撫腸胃,既能充饑,又能解饞,還能緩解對家鄉的思念。

宋朝的巨型海船到底有多大?

前面説過,南海Ⅰ號從福建泉州起航,在廣東陽江沉沒,它本來規劃的目標是哪兒呢?現在考古界主流的推測是,它可能要去南亞諸國,用船上的銅錢、絲綢和各類器皿做交換,在南亞採購香料、珍珠、象牙、玳瑁等奢侈品,再運回中國賣掉。不過,當時中國海船不僅去南亞各國做生意,而且跟日本、朝鮮、印度、埃及、敘利亞、伊拉克、馬達加斯加等地有貿易往來。

按《嶺外代答》一書記載,僅僅是從廣西欽州出發的海船,其目的地就包括交趾(今越南北部)、佔城(今越南中部)、真臘(今柬埔寨)、蒲甘(今緬甸)、三佛齊(今印度尼西亞的蘇門答臘島)、闍婆(今爪哇)、故臨(今印度西南部的港口城市奎隆,《宋史·外國列傳》譯為“柯蘭”)、麻離拔(今印度西南部的馬拉巴爾)、麻嘉(今沙烏地阿拉伯的麥加)、白達(今伊拉克)、勿斯離(今埃及)、木蘭皮(今摩洛哥)、崑崙層期(今馬達加斯加)……換句話説,南到南亞,西到西亞,西南到北非,還有亞洲西南部的阿拉伯半島,都曾經留下大宋商人的足跡,都曾經是大宋海船的目的地。

木蘭皮(摩洛哥)位於非洲大陸西北角,距離宋朝的海港城市廣州、泉州和欽州都非常遙遠,所以去往那裏的海船必須更加龐大,船上儲備的貨物和食物必須更多,否則既經不起狂風巨浪和飲食短缺的衝擊,航行這一趟從經濟上也不划算。《嶺外代答》記載:“大食國更越西海,至木蘭皮國,則其舟又加大矣,一舟容千人,舟上有機杼、市井。或不遇便風,則數年而後達,非甚巨舟不可至也。”從阿拉伯半島再往西去,前往摩洛哥的海船更加龐大,一艘船乘坐上千人,船上竟然還有紡織作坊和交易場所。如果不遇順風,那麼需要航行幾年才能抵達,故此必須是巨型船隻才可以。

宋朝人所説的巨型船隻到底有多大呢?跟今天的郵輪當然沒法比。在《宋會要輯稿》和宋人筆記中出現的最大型海船,載重只有“兩萬料”(或寫為“兩萬斛”)。這裡的“料”是重量單位,1料等於120宋斤,換算成現代公制單位是70公斤,“兩萬料”僅為140萬公斤,也就是1400噸而已。如果放在今天,連小型郵輪都算不上,但在當時卻是世界上最龐大的船隻。南海Ⅰ號的載重量是多少呢?將近800噸,比宋朝文獻裏記載的最大型海船小了將近一倍,不過仍屬於大船。按宋人筆記《倦遊雜錄》記載,宋神宗元豐元年(1078年),朝廷派兩艘海船前往高麗(今朝鮮半島),一艘叫“淩波致遠安濟舟”,一艘叫“賡飛順濟神舟”,設計載重量均為“萬料”,即700噸,跟南海Ⅰ號的級別差不多。

歐洲航海技術為何迅速超越東方?

非常遺憾的是,現在我們能讀到的宋朝海船文獻都是官員記錄的,迄今還沒有發現一篇由海商或水手親自記錄的文獻。而在幾百年後,當歐洲探險家費迪南·麥哲倫率領著他的每艘載重僅百噸左右的船隊開展人類首次環球航行時,船員們卻留下了大量日記、帳單和遊記,讓今人得以了解古代海船上的生活細節。

我們先看麥哲倫船隊攜帶的伙食,據美國歷史作家勞倫斯·貝爾格林的著作《黃金、香料與殖民地》中記載:淡水、糧食、餅乾、果幹、魚幹、腌肉、紅酒……還有船上飼養的牲畜,看上去很豐富。可是船隊剛出發十幾天,船員們就不得不開始宰殺那幾頭牛和豬,因為它們消耗食物的速度太快了。船隊出發一個月後,全麥餅乾就因為持續遭受潮濕的海風侵襲而變軟、發黴,最後只能當面糊煮著吃。又過了兩個月,大米生蟲了,老鼠和蟑螂成群結隊地入侵糧食區,原本計劃至少吃半年的腌肉也因為受潮和高溫而慢慢發臭。

至於船員們的個人衛生問題,那根本沒辦法解決,因為用海水洗澡會引發過敏和瘙癢,而淡水又是那麼緊缺和珍貴。所以每到一個有可能停靠的海島或港口,麥哲倫船隊就得停下來,補充淡水和食物,順便做做交易。但特別危險的是,他們停靠的地方可能是海盜的大本營,也可能生活著野蠻的食人部落。

英國歷史作家賈爾斯·米爾頓在《改變歷史的香料商人》一書中寫道:“這些駕駛帆船穿過狂風暴雨的勇士,有三分之一命喪于途。”為什麼會死這麼多人?因為遠洋航行者經常面臨饑餓、疾病、海盜劫掠和部族襲擊等等危險。

既然遠洋航行如此危險、如此艱難,宋朝海船和16世紀前半葉的麥哲倫船隊為何還要冒死遠航呢?因為有可能得到驚人的利潤。南宋短篇小説集《夷堅志》裏不乏海商暴富的故事,《宋史·食貨志》和《宋會要輯稿·蕃夷志》裏也不乏宋朝海關日進鬥金的記載:宋高宗在位時,一艘滿載香料的海船抵達泉州港,僅僅繳納的關稅就高達30萬貫。

30萬貫是什麼概念?當時南宋跟金國簽訂和議,每年向金國繳納的“歲幣”恰好就是30萬貫。也就是説,一艘海船給南宋政府做的貢獻就足夠向金國支付一年的戰爭賠款了。而在麥哲倫開始全球航行時,西班牙商人不遠萬里航行到東南亞的香料群島,用一顆玻璃珠就能換一磅重的丁香和肉豆蔻,再帶回歐洲賣掉,僅僅這一磅香料就能換來一幢房子,所以,利潤巨大,回報豐厚,800年前的南海Ⅰ號船員和500年前麥哲倫船隊上的船員都是在捨身求財。

所不同的是,宋朝船員沒有留下只言片語,而麥哲倫船隊卻有船長、大副、牧師、醫生等人從不同角度繪製航海圖,記錄航海過程,記錄他們遇到的問題和解決問題的方法。這種區別看上去無關緊要,實際上造成的影響是顛覆性的:每個留下文字記錄和第一手航海圖的人都是在積累和傳播知識,這些知識又在傳播中不斷更新,從而讓歐洲的航海技術沿著一條可以傳承的路徑迅速升級,迅速超越東方。

再看宋朝海船,雖説在很多方面都做到了世界第一,可是所有紮實可靠的航海知識都只能在小圈子裏言傳身教,既沒有反饋給整個社會,也不太可能迭代升級。所以從宋朝到明朝,中國海船的設計模式始終沒變,中國海商的航海路線也始終沒變。從明朝中葉起,由於統治者採取愚蠢的禁海政策,航海技術不僅不再進步,而且開始被大規模地遺忘。

我想説的是,實踐當然重要,然而知識的傳承和更新也同樣重要,否則前人踩過的坑,後人仍然要踩,前人從實踐中得到了教訓,後人又要重復地被教訓。

供圖/李開周

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123