凜冬已至,寒日常駐。朔風起而凍雲遏,飛雪揚而關河鎖。

冬天有其冰冷的一面,也有其雄渾的一面,自然也有其可愛的一面。有晚來天欲雪,紅泥火爐旁的一盞溫酒;有早起看窗花,瓊枝玉宇的一派妖嬈。有萬物寂寥,或黑或灰的防寒服裹緊了瑟瑟發抖的行人,也有生靈嬉鬧,紅紅綠綠的小手套暖著孩子打雪仗凍紅的小手。冬日裏的暖陽讓人心生暖意;寒枝上的孤鳥則使人胸中寒涼。

寒與暖相對,悲與喜相生,冬日的況味,恰蘊含于這種相生相對之中。冬日如雪,靜靜飄落時,像潔白的精靈,可愛而婉轉,但落在掌心,只剩一點涼意,便消失無影。狂風暴雪,則像兇暴的猛獸,縱使它挾其凜寒威勢,讓人人掩口瑟縮,戶戶關門閉屋,但太陽一齣,終會冰消雪釋。

本期專題,是在冬天講述冬天的故事。冬天是火爐旁的暖意,是寒風中流傳千年的古老傳説,也是片片雪花靜靜飄落在心頭的靈光一點。就像雪地鴻爪,抑或是卡爾維諾筆下那個冬夜旅人,透過騰騰的霧氣,看到了自己夢中朦朧的詩句。

本文出自《新京報·書評週刊》12月24日專題《冬至》的B04-B05。

雪,靜靜地落在掌心,仿佛尚未融成水滴,便乘著體溫返回到空中,它被白霧般的呵氣推開,又紛紛颺颺地落在人的眉梢鬢角,將青絲染作霜煙。雪也會俏皮地鑽進大衣的領口,寒意如牛毛般的冰針,刺得人脖頸猛地一縮,它卻又再次乘著體溫逃回到無盡的虛空之中。

雪,狠狠地劃過臉龐,猶如閃著寒光的刀刃,在面頰割出細細的血痕,它像是暴橫的劊子手,在用冰刀淩遲犯人之前,還要用刺骨的冰屑塞住人的口鼻,讓人艱於呼吸。凜冬將它塞進北風的槍膛,像霰彈一樣對著行人呼嘯掃射,凍紅的耳朵、皴裂的手掌、刺痛的凍瘡,都是雪留下的纍纍彈痕。

雪是寂靜的,無邊無垠的純白鋪滿了大街小巷,給整座城市涂上了一層濃白色的雪花膏,月光下泛著清冷的灰白色,陽光下閃著奇異的白光,無人走過的雪地,只留下麻雀寂寞的腳印,樹梢的積雪,被風輕輕吹散,無聲無息地落下,仿佛它就是寂靜本身,車笛鳴響、人聲鼎沸,一觸及它,就瞬間沉寂,就像是被厚重的雪關在門外,只剩下真切可觸的寂靜。

雪是喧鬧的,當它在空中亂舞時,猶如戰場上最猛烈的廝殺,在夜晚寂靜無人的路燈下,它們也會顫抖不休。當它鋪天蓋地襲來時,更是如沸如吼,像兇猛的虎狼踏遍城市與鄉村,成片降下的雪用白色的油漆粗暴地涂刷著眼前所見到的一切。它不加解釋地將成串的車流阻擋在數百米長的高速路上——暴雪怒吼,車笛亂鳴,眼前紛亂的雪,猶如數以萬計的狂舞銀蛇,在人們的眼前炫耀著它閃著白光的身體,扭動著,爆裂著,戰栗著,更讓人心生煩躁。

雪是一種矛盾的存在,溫柔與凜寒在它的身上並存,優雅與兇暴是它兩張並行不悖的面孔。每張面孔都並非謊言。古人似乎早已意識到了這一點,只是他們欠缺交流經驗的通道。西元四世紀的古希臘哲人希皮亞斯曾進行了一次奇異的旅行。他一路北行,抵達冰島,並且進入了格陵蘭海域,在那裏,他看到雪的偉力,雄渾、凜冽、潔白的雪山冰峰。當他回到溫暖、湛藍的地中海世界,向他的同胞講述自己的奇聞時,卻遭哄堂大笑,他們斷定這位旅行歸客是在吹牛,他們想像不出“這種偶爾薄薄覆蓋在諸神居住的山頂上的白色物質有怎樣神奇的偉力”。

但在希皮亞斯前往的冰島,那個白雪主宰的世界中,冰雪是神話中的巨人,是誕育萬物的元始質料,它雄踞于山巒荒原之上,冰川作為雪的另一副形態,偉力更是無可比擬,它莊嚴而緩慢的移動猶如神靈開天闢地的巨刃,在山河間刻下深深的刀痕。

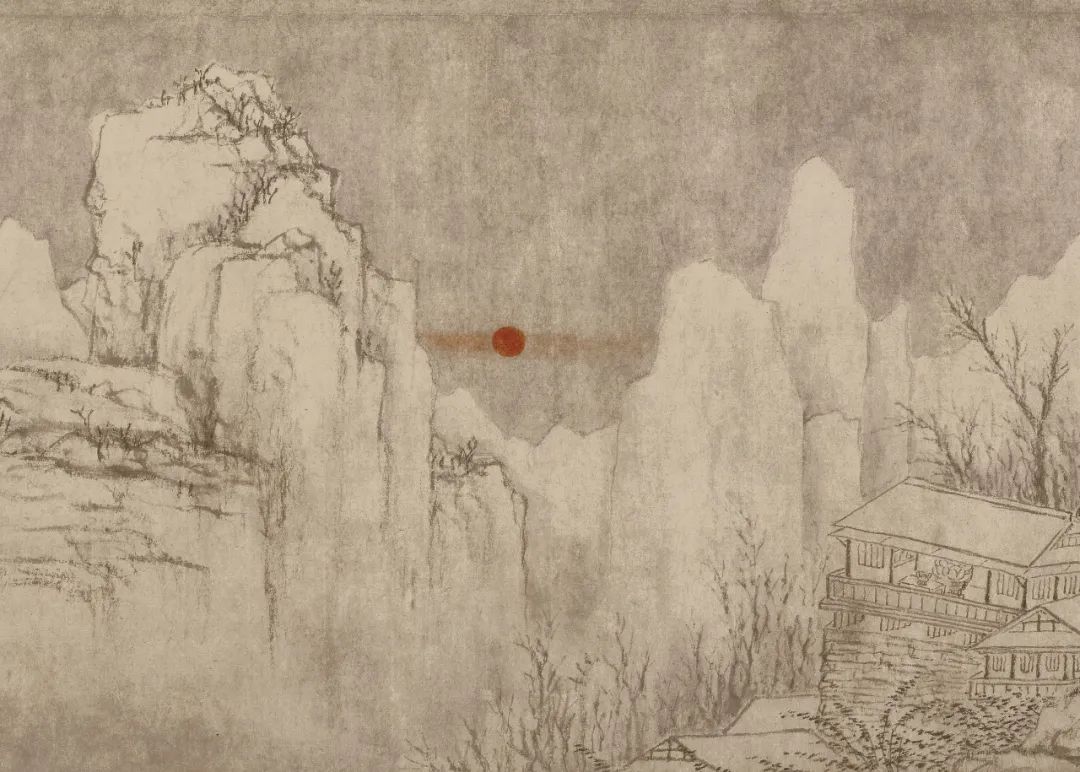

明代文徵明的《關山積雪圖》。

雪卻又是如此柔弱而輕盈,以至於我們會把最脆弱而又最美的事物比作雪,唐人李商隱咏雪才有詩句“寒氣先侵玉女扉,清光旋透省郎闈。梅花大庾嶺頭髮,柳絮章臺街裏飛。”柳絮輕薄,然而攜帶的種子,卻可長成柳樹,年年春風裏,垂下萬條絲絳;梅花柔弱,但縱使零落成塵,遺香如故,來年歲寒,仍會發出一樹好花。

只有雪花轉瞬即逝,誕育于酷寒之時,經過寒風洗禮,最冷酷的結局是落在地上遭人踏踐,碾作泥水,最溫柔的結局不過是在掌心倏然化作蒸汽,回歸大氣。它們也可以落在雪山之巔。蒸發與凝結交替,零落與重生同時,猶如佛偈中“不增不減,不生不滅”的禪意。雪因此成為了一個生生滅滅輪迴不息的生命寓言。就像一位故友所寫的《傷雪》:

何處綃塵雜玉屑,散入人間,猶帶冰輪月。忍踏六齣行復卻,緊隨車跡行猶怯。

空嘆此心誰可解,掃雪無情,鏟底聲嗚咽。滿目淒淒白漸滅,明朝又是光如血。

01 雪絨花,雪絨花……

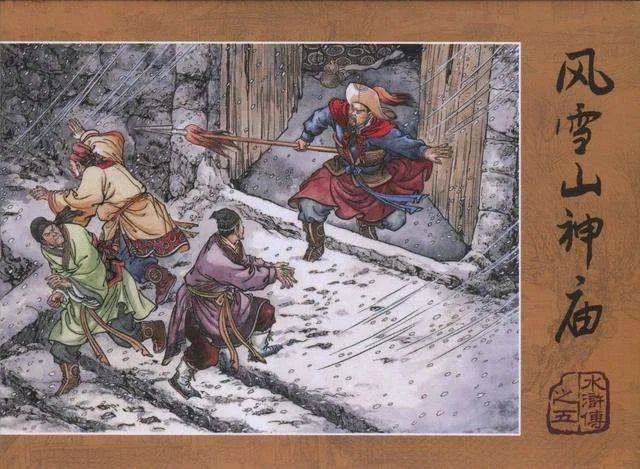

《林教頭風雪山神廟》是《水滸傳》中最經典的一折。因為沒找到眾位好漢賞雪的圖片,用它代替也不差。

“這雪有數般名色:一片的是蜂兒,二片的是鵝毛,三片的是攢三,四片的是聚四,五片喚做梅花,六片喚做六齣。”

《水滸傳》是一本強人講給強人聽的“強盜書”,所謂“《西廂》誨淫,《水滸》誨盜”,但許是經了文人手筆的一番涂飾,好漢們的虎狼口吻中,也摻上了幾分文士的書卷氣。第九十三回裏,“地文星”蕭讓向眾位好漢講解雪花名色,便是其中一例。這位虎狼群裏的秀才還特意做了一番解釋:

“這雪本是陰氣凝結,所以六齣應著陰數。到立春以後,都是梅花雜片,更無六齣了。今日雖已立春,尚在冬春之交,那雪片卻是或五或六。”

這番話倒引起了眾位好漢頭領的雅趣來,於是“地樂星”樂和特意到檐前,用衣袖承著一些落雪細細觀瞧,只見“真個雪花六齣,內一齣尚未全去,還有些圭角,內中也有五齣的了”,不由得連聲叫道“果然!果然!”眾位好漢也一併擁上來觀看,但卻被李逵“鼻中衝出一陣熱氣,把那雪花兒衝滅了”。於是眾人哈哈大笑。

書中眾位好漢觀雪一折,看似文人刻意掉書袋的閒筆,但仔細品咂,卻別具意趣。雪花的輕柔與好漢的粗獷恰成最鮮明的對比,然而即使是這些嘯聚綠林的虎狼之輩,也能被小小的雪花所吸引,為之驚嘆不已。他們殺人越貨的生涯中,必然經歷過無數次風雪,只是忙於手起刀落,讓這些殺人不眨眼的好漢們連眼睛幹不幹都顧不上,更遑論去欣賞如此纖小的雪花。

但這一次,他們看到了,並且是仔細用袖子承受著,就像在呵護一個剛出世的嬰孩。可見雪花確實擁有一種神奇的魔力,再粗獷暴戾的內心,也能被它激起一種好奇可愛的情愫。雪花雖然最終被李逵用鼻子的熱氣一衝而滅,但他暴烈的熱火脾氣,在雪花輕柔的襯映下,卻只是顯得滑稽可愛。考慮到接下來的一幕就是這位“黑旋風”酒醉冒雪衝到一座莊子裏,拔出他招牌的大板斧,對著一群強搶民女的惡棍大砍大殺,“一連六七斧,砍的七顛八倒,屍橫滿地”。這一對比的衝擊力就更加強烈——想像一個手持血淋淋板斧的黑壯大漢,站在雪地裏,鵝毛般的雪降下,漸漸蓋住了橫陳僵臥的屍首與遍地的鮮血。這不像是一部強盜書,倒更像是馬爾克斯筆下荒誕怪異而羅曼蒂克的小説《雪地裏,你的血跡》。

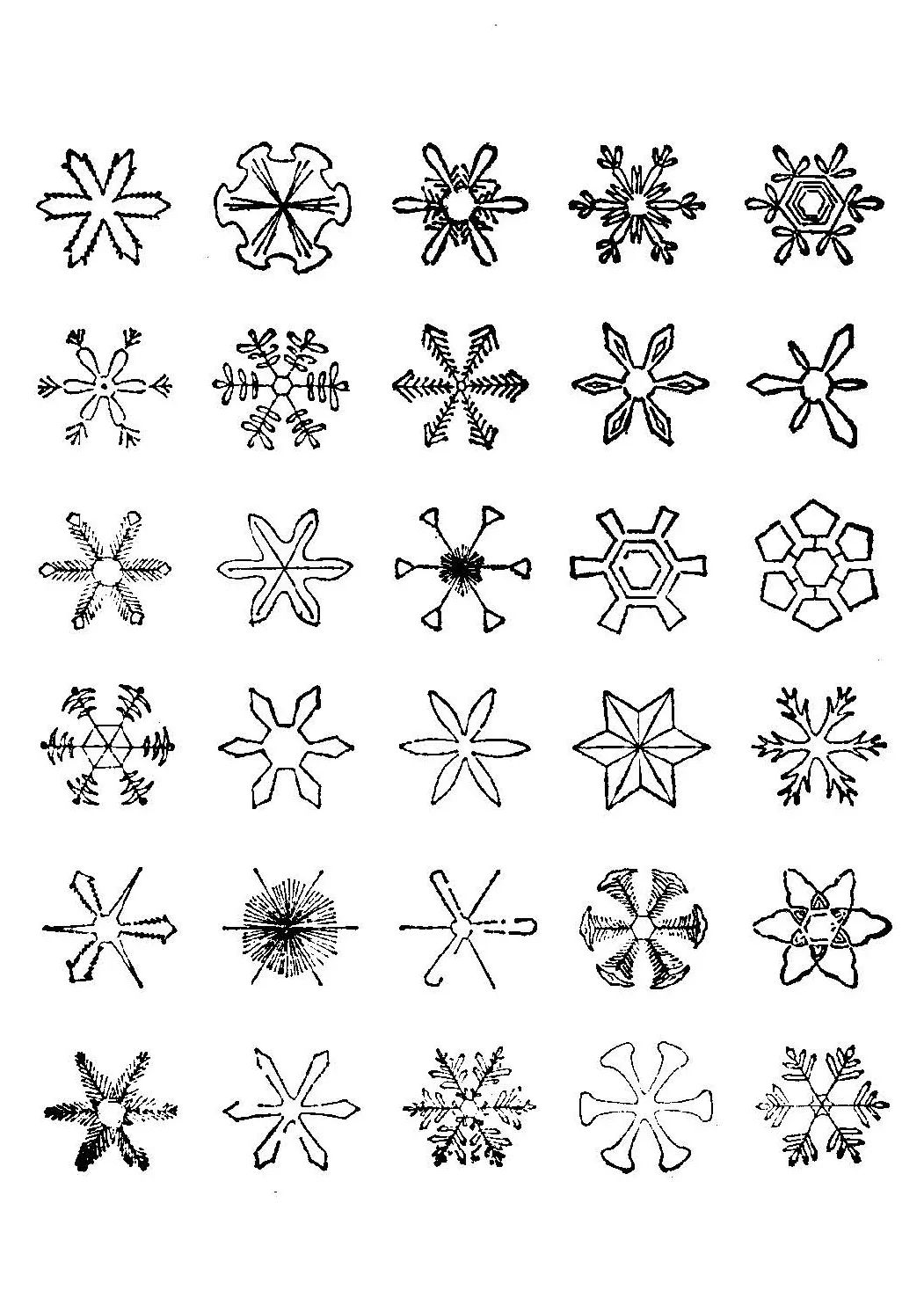

雪花的奇趣確實能引起人最溫柔的好奇心。只不過“地文星”蕭讓自炫博學所謂的雪花的數般名色,卻純屬胡説八道。雪花的形狀只有一種,就是六瓣形。19世紀的冰川學家丁鐸爾寫道:

“這些雪花,全是由小冰花組成的,每一朵小冰花都有六片花瓣,有些花瓣像山蘇花一樣放出美麗的小側舌,有些是圓形的,有些又是箭形的,或是鋸齒形的,有些是完整的,有些又呈格狀,但都沒有超出六瓣型的範圍。”

不過這一點,早在《水滸傳》誕生的一千多年前,西漢文士韓嬰就發現了,他在《韓詩外傳》中寫道:

“凡草木花多五齣,雪花獨六齣。”

雪花皆是“六齣”,觀察很精準。但為何是“六齣”,中國的古人自然也會給出一番自有其理的解釋。《水滸傳》中蕭讓“這雪本是陰氣凝結,所以六齣應著陰數”的解釋,正是當時對雪花六齣原因最普遍的認知方式。朱熹在《朱子語類》以不容置疑的口吻教導學生:“雪花所以必六齣者,只是霰下被猛風拍開于地,故成六齣”,所謂“六齣陰數,太陰玄精石亦六棱,蓋天地自然之數”。這一陰陽術數的解釋,得到了朱熹這樣的先儒加持,故而大行其道。明代唐錦的《龍江夢余錄》中對雪花六齣的解釋,比朱熹“霰下被猛風拍開于地”之説更近了一步,他指出“雪花,水結為花”這是一個很科學的説法,但他接下來又走進陰陽術數的牢籠之中,因為“先儒謂地六為水之成數”,所以“水結為花”的雪花六齣。

雪花的基本形狀,世上找不出兩片一模一樣的雪花。

六是陰數,天屬陽,地屬陰,地六為水之成數,雪花為水結成,所以雪花六齣。這套解釋聽起來完全可以自圓其説。但如果按照六是陰數的原理來解釋雪花六齣,那屬陽的太陽六暈又該作何解釋呢?

或許應該慶倖的是,中國古人尚未發現太陽六暈這一現象。但也不必因此嘲笑中國古人拘泥于陰陽術數,不諳科學原理。畢竟現代科學發達之前,無論中西,對雪的解釋都只能從經驗出發。古羅馬學者普林尼被認為是古代世界最博學的人物之一,他對雪的認知也錯漏百齣。他認為水晶(即朱熹所謂的“太陰玄精石”)乃是冰雪嚴寒硬化而成的,因為它們只能出現在冰雪凍結的地方,他很肯定地寫道:“水晶必定出自天空純粹雪花形式的濕氣,正是因為這個原因,它不能耐受高溫,只能用來做冷飲器皿”。他也注意到了水晶是六面體的這一點,只不過對於成因,他坦承“很難解釋清楚”。他還認為白兔之所以是皮毛白色,是因為它們以雪為食,所以皮毛變成了雪的顏色。

普林尼和朱熹搞不清楚的難題,從現代科學的角度已經有了合理的解釋。水的結晶學特性屬於六方晶係,具有四個結晶軸,分為一個主軸和三個輔軸,三個輔軸分佈在同一個平面上,互相以六十度的角度對稱相交,主晶軸從三個輔軸的交點上引申出來,並且垂直于輔軸所構成的平面。這樣,當水汽凝結時,如果主晶軸比其他三個輔軸發育緩慢,並且較短,那麼雪的形狀就會變成六角形雪片;如果主晶軸發育很快,延伸較長,那麼雪的形狀就會變成六棱柱狀。一般來説,溫度高,雪花就呈六角形;溫度低,雪花就呈六棱柱狀。這也就是六角形的雪花與鵝毛大雪之間的區別。

科學是嚴謹的,但也是幹澀的,它可以賦予美以原理,也可以創造出美的造型,卻難以狀寫美的形狀——那需要理性暫居幕後,換感性出來登臺獻技。

“夜來六齣飛花,又催寂寞袁門閉。”

詩人騷客不需要知道六齣雪花的成因,但卻可以借用雪花六齣的典故。宋人揚無咎《水龍吟》即用“雪花六齣”的典故,將雪花直接稱為“六齣”。無名詩人的《雪梅香》也道“凍雲深,六齣瑤花滿長空”。六齣雪花也被簡稱為“六花”,曹協《點絳唇》:“六花無數,飛舞朝天路”。

五代,佚名畫家,《雪漁圖》。

超脫雪花六齣的典故牢籠,描寫雪的詩句,就更不勝枚舉。唐太宗這樣的帝王看到的是“凍雲宵遍嶺,素雪曉凝華。入牖千重碎,迎風一半斜。不粧空散粉,無樹獨飄花。縈空慚夕照,破彩謝晨霞。”邊塞將領岑參眼中的邊塞風雪卻是“北風卷地白草折,胡天八月即飛雪。忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開。”孤寂的雪中文士柳宗元,眺望一江冬雪,只見得“千山鳥飛絕,萬徑人蹤滅。孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪。”白居易獨酌賞雪,身邊是“綠蟻新醅酒,紅泥小火爐”。眼見“晚來天欲雪”,憑誰問“能飲一杯無?”

當然還有張打油流傳千年的打油奇詩,比起這些名句,更加膾炙人口:

“江山一籠統,井上一窟窿。

黃狗身上白,白狗身上腫。”

君王的雪,邊將的雪,隱士的雪,酒客的雪,打油詩人的雪。雪花毫無偏私地落滿人間,它不曾為任何一個人刻意改變自己的形象,但人人皆可見到,人人也皆能生出各自的一番感受。

《水滸傳》裏綠林好漢們也同樣可以看到這些雪,但他們做不出文士那樣的優美詞句,只是看到六齣的雪花“果然!果然!”地驚嘆不已。他們飲酒食肉,醉飽酣睡,在雪地上留下他們刀光劍影的強人事跡,供後世著書傳頌。縱使他們不能作詩,也有後世文人代他們草擬辭章,只是這些打家劫捨得強人,劫富濟貧時才算得上是值得歌咏的俠義好漢,他們像狂風暴雪般攪擾了朱門權貴的太平清夢,卻是窮戶貧民雪中送炭的救星。於是歌咏他們的雪詩,也是這般下筆:

“廣莫嚴風刮地,這雪兒下的正好。拈絮挦綿,裁幾片大如栲栳。見林間竹屋茅茨,爭些兒被他壓倒。

富室豪家,卻言道壓瘴猶嫌少。向的是獸炭紅爐,穿的是綿衣絮襖。手拈梅花,唱道國家祥瑞,不念貧民些小。”

02 豐年好大雪

張岱好友陳洪綬繪《高士清供圖》。

飛雪消逝,梅花凋零。烏飛兔走,世殊時異,唯有記憶,尚能寬慰孤寂的殘年。記得那一年冬天,西湖大雪連下三日,“湖中人鳥聲俱絕”。自己乘著一艘小舟,前往湖心亭看雪。如今想來,那時眼前宛若幻夢一般:

“霧凇沆碭,天與雲與山與水,上下一白。湖上影子,惟長堤一痕、湖心亭一點、與余舟一芥、舟中人兩三粒而已。”

這般似夢似真的賞雪光景,直到多年後,仍是張岱心中最精彩的記憶。那是崇禎五年十二月(1633年1月),自己尚是躊躇滿志的富家公子,江南表面上也是一派清平景象,那時的張岱,絕難預料,僅僅九年之後,明朝覆滅,他也由朱門貴子淪為漂萍無依的前朝遺民。蕭索鄉居,一豆燈火,幾莖蔬飯,自己昔日蓬勃的烏發,如今也在漸漸沉入幽谷的前朝夢憶中,染上了滿頭白雪。與他同時的另一位遺民詩人吳殳,也在一個雪夜,想起了自己平生的抱負。恢復故國的豪情與希望,隨著歲月的流逝而淪沒在風雪之中:

“酒盡燈殘夜二更,打窗風雪映空明。

馳來北馬多驕氣,歌到南風盡死聲。

海外更無奇事報,國中惟有旅葵生。

不知冰冱何時了,一見梅花眼便清。”

雪,勾起兩位明朝遺民的故國之思,但他們絕然意想不到,從某種程度上説,正是這飄飄落下的輕盈雪花,壓垮了他們追懷夢憶的前明王朝。

在中國古人普遍的認知中,隆冬下雪乃是祥瑞之兆,中國各地鄉村,自古便流傳著“瑞雪兆豐年”的農諺。所謂“江南三尺雪,米道十豐年”。現代農業科學也證實,雪作為不良導體,能保護越冬農作物安全過冬,避免土壤水分蒸發,吸收空氣中的氮氣和二氧化硫等,製造出植物生長的養料,滲入土壤,增加土地肥力。

傳唐人李思訓繪《京畿瑞雪圖》。

然而,就像唐末詩人羅隱的咏雪詩中所言:“盡道豐年瑞,豐年事若何?長安有貧者,為瑞不宜多”——當雪超過了必要的限度,預示豐年的祥瑞就會變成王朝傾覆的凶兆。只是鮮有文人能像羅隱具有如此敏銳的預見性。雪對於他們來説,更適合作為歌咏描繪的對象。

1245年,黃公望畫下了一幅令人印象深刻的作品:大雪初霽後群山盡白,寒林蕭索,唯有天上一輪紅日橫帶一抹紅霞。這幅題為《快雪時晴圖》的畫作展卷而觀,就能讓人感到一股寒氣撲面襲來。

黃公望《快雪時晴圖》局部。

黃公望揮毫畫下這幅名作時,或許意識不到,他所生活的元朝,時序已經進入了元朝最後一個年號“至正”年間。而差不多也從此時開始,地球進入了一個長達四百年的氣候異常時期,氣象學家稱之為“小冰河期”。黃公望所描繪的《快雪時晴圖》正是小冰河期到來的徵兆:氣溫陡然下降,冬季變得奇冷,大雪普降,超過了農作物承受的限度。就在黃公望《快雪時晴圖》繪就的十五年後,1360年,浙西地區迎來了一場極端異常的暴雪天氣,根據《杭州府志》記載,這年農曆二月,“浙西震霆掣電,雪大如掌,頃刻積尺余”。此時的元朝,正是因為氣候降溫,導致農業減産,饑荒嚴重,但朝廷仍然徵稅無度,各地農民紛紛起義。八年後,元朝覆滅,明朝建立。

明朝的肇建從某種程度上説確實是“天與人歸”,小冰河期的異常氣候在明初之際逐步回暖。這段回暖期持續了大致四十年,又在1450年左右再度陡然轉寒。這一次明王朝也迎來了王朝中葉最嚴重的危機。1449年,北方瓦剌南侵,明英宗御駕親徵,最終在土木堡兵敗被俘,瓦剌大軍更趁勢南下,對北京造成嚴重威脅。就在這一年的10月28日,根據《明實錄》記載“是日大雨雪”。1452年的冬天尤其寒冷,次年春天,巡撫淮南等處右僉都御史王竑奏稱“去年正月大雪異常,樹芥數次,夏秋雨水,人民廬舍漂蕩,麥稻淹沒,老稚顛連流徙,邇者新春,風雨連月,寒冱倍冬,不識天意果何在哉。”戶部奏報長江下游“凍死人民無算。”

一年後,一位叫戴進的浙江畫家描繪了一幅頗具詩意的《雪寒歸家圖》,畫中一位男子行走于寒林雪地之中,因為天氣酷寒,呵氣成冰,因而用袖子捂住了口鼻。就在這幅畫繪製的那年冬天,“杭州、嘉興、湖州三府正月中雨雪相繼,二麥凍死”。

明代戴進繪《雪寒歸家圖》。

這一場降溫終於在兩年後結束,在之後的一個世紀中,氣候或寒或暖,週而复始。直到1600年左右,氣溫再次陡然下降。當張岱沉浸于杭州湖心亭美得不可方物的雪景之中時,恰是小冰河期最酷寒的時代到來。就在這場讓杭州萬籟俱寂的大雪降臨的四個月前,錦衣衛指揮金星耀憂心忡忡地對崇禎皇帝進諫:

“年來萬國九州,不亢旱而焦金流石,即淫雨而漲海漂山,天地生物之心,已失其常。”

儘管對金星耀來説,他所知的“萬國九州”僅限于中華大地,但這場異常酷寒天氣,不僅影響到中國,更波及全球各國。1620到1621年,全歐經歷了一場不同尋常的嚴冬:許多河流冰封甚厚,以至於有三個月的時間都可以承受滿載的運貨馬車的重量。最不可思議的是,博斯普魯斯海峽封凍得結結實實,使人們可以踏冰來往于歐亞大陸之間。從1640年開始,全球迎來了小冰河期最寒冷漫長的冬天。地中海沿岸遭遇了極端酷寒天氣的襲擊,1640年3月,一名信使穿過“深至馬膝的積雪”抵近伊斯坦布爾,他經歷了“如此劇烈的霜凍,以至於在路上徒手就抓住了兩隻凍僵的鳥”。在馬其頓,秋季見證了“如此之多的雨水和降雪,以至於許多工人死於酷寒”。在更北方的愛爾蘭,始於1641年10月的霜凍和積雪開啟了時人所謂“近年乃至愛爾蘭有史以來最冷的冬季”。

此時的歐洲也經歷著同樣的嚴寒風雪。老勃魯蓋爾的《雪中獵人》展現了自16世紀末葉以來逐漸變寒的氣候。

這場漫長酷寒的冬季,對全球各國來説,都是一場嚴峻的考驗。從地中海到歐洲再到日本,因饑寒而爆發的民變起義屢見不鮮,政變與戰爭也相隨而至。在英國,推翻查理一世國王的內戰正在孕育;在西班牙,許多民眾聚集在宮門前,要求官方提供更多的食物。面對蔓延歐洲的饑荒、戰爭與內亂,一位德意志布商哀嘆:“如此之多的人死去,這是人類史上聞所未聞的。”而在日本,江戶附近的一位鹽商榎本彌左衛門也寫道:“自吾年歲十五及至十八,身居三界火宅之中。”

對張岱與吳殳來説,他們所目睹的,是自己所效忠的明王朝的澌滅。1650年,儘管西南地區忠於明朝的力量仍在竭力抵抗,但大部分地區的時序已經進入新的清朝,按照新朝正朔來説,這一年是順治七年。杭州也早在五年前就降服新朝。

就在1650年的8月2日,原本炎熱的酷暑天氣,萬里無雲的天空中,“忽飛雪,極細,著物即化”。這等夏日飛雪的怪異之事,無論是張岱還是吳殳都沒有興趣筆之於書——他們要忙於適應現實,也要學會遁身於記憶的雪景中來撫慰自己的內心。

雪紛紛然落下,如此細微、如此輕盈,剛剛落進手心就消失不見。但就是如此弱小的事物,卻蘊含著改換天地的偉力,層層積漸,覆蓋在山河大地之上,一片雪白。

03 去年之雪今安在

“去年之雪今安在?”

中古時代的吟遊詩人維庸哀嘆世事無常,如此問道。雪所帶來的記憶,往往是孤寂的,猶如四時輪轉,到冬季已然是歲暮時分。對於人來説,也常常象徵著暮年。凜冬已至,生命之火,也在瑟瑟寒風中逐漸凝結。

爐火的溫存雖然足以烤暖身體,但冰冷的靈魂,又該如何得以溫暖?

安徒生在寫給孩子的童話中,也將冬天比作老烏鴉在火爐旁講著古老的故事。雪,千萬年不變的降臨在這個紛擾的人世,似乎也在提醒那些寒冬裏的行人,他們走得再急再快,留下的腳印,也總會被飛雪掩住。“大雪覆蓋下,一切似乎都被抹去了”,只剩下白茫茫一片,大地真乾淨。

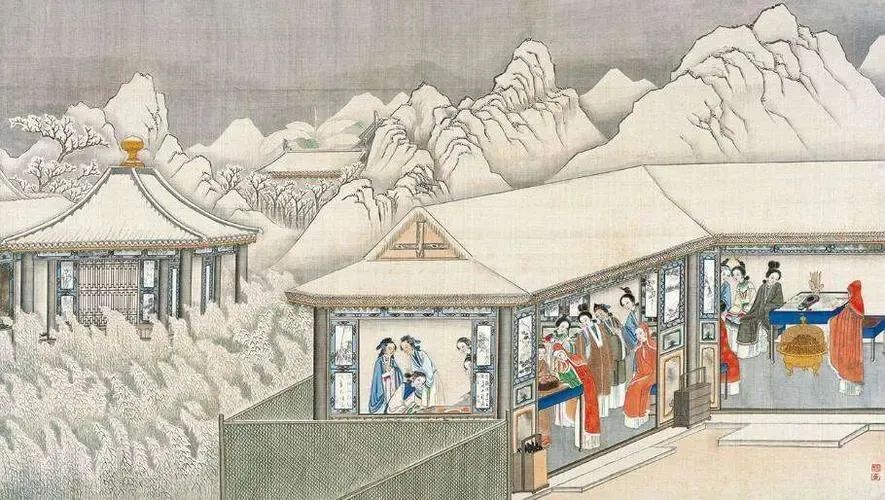

孫溫《紅樓夢》彩繪插圖,真個白茫茫大地真乾淨。

雪會掩蓋一切,但雪也會消逝。雪所帶來的孤寂,更多的是一種單調,滿眼的白色覆蓋了所有的色彩。但這連綿的雪白終會褪去,世界重又變得多彩昂然。

因此,不妨將雪看作冬日裏的回憶。連綿不斷的回憶,是生活的印痕,是心靈的獨想,但也孕育著萌動的希望。

一切都等待著雪的消融,但也在雪的飛揚中被靜靜地貯藏。宛如魯迅在《雪》中所寫的那樣,雪是“包藏火焰的大霧”,是“雨的精魂”。雨唯有死掉,才能成為雪。

“朔方的雪花在紛飛之後,卻永遠如粉,如沙,他們決不粘連,撒在屋上,地上,枯草上,就是這樣。屋上的雪是早已就有消化了的,因為屋裏居人的火的溫熱。別的,在晴天之下,旋風忽來,便蓬勃地奮飛,在日光中燦燦地生光,如包藏火焰的大霧,旋轉而且升騰,瀰漫太空;使太空旋轉而且升騰地閃爍。

在無邊的曠野上,在凜冽的天宇下,閃閃地旋轉升騰著的是雨的精魂……

是的,那是孤獨的雪,是死掉的雨,是雨的精魂。”

撰文丨李夏恩

關於我們 合作推廣 聯繫電話:18901119810 010-88824959 詹先生 電子郵箱:zht@china.org.cn

版權所有 中國網際網路新聞中心 京ICP證 040089號-1 網際網路新聞資訊服務許可證 10120170004號 網路傳播視聽節目許可證號:0105123