新加坡教授:如何讓世界讀懂中國?

- 發佈時間:2015-12-08 14:12:49 來源:新華網 責任編輯:王斌

改革試錯與腐敗之間的界定要弄清楚

反腐敗要講公平性,改革中的試錯不是腐敗

反寡頭政治,就必須表現出政治性,任何國家都是這樣。政治就是要有鬥爭有妥協,任何國家從古到今都是這樣的。但如果政治上基本整治得差不多了,反腐敗回歸常態,那就是要講公平性,發現一個抓一個。

我們也必須清醒地看到,反腐敗運動出現了一些需要糾正的問題。比如到基層去看,現在出現了互相舉報。互相舉報很廉價,你舉報我,我舉報你,但法治就建立不起來,搞得人人自危。因為沒有一個“底線”,就非常麻煩。另外,腐敗的定義不清楚。反腐敗並不意味著要讓官僚機構不作為,但現在很多官僚都不願作為了。官員執行政策過程中犯的錯誤不一定是腐敗,改革中的試錯也不叫腐敗,這一定要區分開來。

另外,現在對一些重大問題,實現主要領導幹部終身責任制,這在理念上都是對的,但如果不在細節上規定好,就很麻煩。我和一些地方官員交流,他們説這意味著,理論上即使退休了也可能被抓回去,對此很擔憂。所以,互相舉報現象,不清晰的終身責任制,改革試錯與腐敗之間的界定不清,所有這些問題,都導致現在老百姓給反腐敗打上一個問號。反腐敗已經三年了,現在應該總結一下經驗,取得了哪些成績,哪些地方有需要糾正的問題。

現在的反腐敗是政策層面的。而制度層面,要從治標走向治本。但是,現在制度層面的反腐,中國也在做。很多人説沒做,老是説中國沒有制度建設,這是不對的。比如,建立以中紀委為核心的反腐敗體系,就很有必要。中國反腐敗機構是世界上最多的:黨口、政府口、人大、政協等等,但還是有很多腐敗。香港和新加坡都是單一的反腐敗機構:廉政公署和反貪局。為什麼那麼清廉?因為高效集中。現在中紀委將反腐敗權力集中起來,這是對的。但這些還是不夠。如何建立一個更有效的反腐敗制度體系,仍是需要努力的。政策層面的問題要看,制度層面新的體系的産生也非常重要,不要讓人説反腐敗只是一場“運動”。

如何在集權和分權之間達到平衡?

中國到了改革這一步,集權是需要的,不僅是為了推動改革。我覺得現在所有現代國家都是集權的,近代以來的主權國家都是集權的,只是如何在集權和分權之間達到平衡。

中國首先需要回答,是制度集權還是個人集權。如果是制度集權,那我覺得在像中國這麼大的國家,制度集權是永恒的事情。集權不見得沒有分權,不是所有權力都在中央。我的判斷是,無論反腐敗、頂層設計、克服既得利益,集權都是需要的,但權力還是要向制度傾斜,而不是向個人傾斜。現在中國建立的幾個領導小組都是制度化的、公開的,以前的領導小組是不公開的。桌子底下的領導小組很容易成為個別領導人操縱權力的工具。如果擺在臺面上,制度化了,就沒問題了。所以,制度集權是需要支援的,個人集權是需要預防的。

不過,任何改革在發動的時候都需要集權,但在政策執行的時候又肯定要分權。現在為什麼很多東西落實不下去。我覺得集權已經到位了,下一步就要分權。分權集權不一定是矛盾的,要選擇性地集權和選擇性地分權,該集權的地方集,該分權的地方分。現在的狀態是,該集權的地方已經集中起來了,是對的,但該分權的地方還沒分權。比如行政審批權的下放,現在還做的不到位。官僚體制不作為,又沒有把權力分到社會、企業,自己把權力放到手裏也不用,形成一種“權力挾制”狀態。下一步要分權,該分的權力要分下去,否則就可能出現廣泛的惰政。所以不要把集權和分權對立起來,所有的近代國家都有集權的方面,也有分權的方面,就看你的體制如何設計。

未來30年中國的主要任務是什麼?

中國要真正變成一個強國,要成為制度強國。從政策層面看,現在變得很好,以後的任務是上升到制度層面,法律、憲法層面。毛澤東的30年,主要任務是國家的整合。鄧小平的30年,基本是在搞經濟建設,把每人平均GDP提高,把一個窮國變成全世界第二大經濟體。那下一步,就是社會建設和制度建設,這也需要30多年的時間。到本世紀中葉,如果把中等收入提升到高收入,把法治建設好,中國會成為一個民主富強的國家。

很多學者拿西方的桔子來看待中國的蘋果

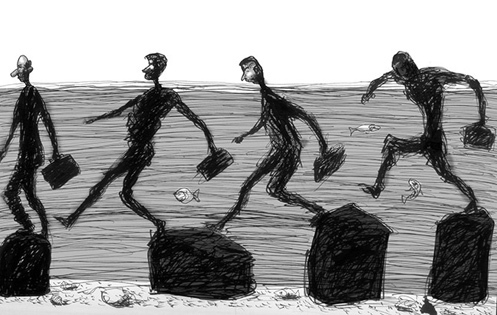

我最失望的就是知識界。改革開放30多年來,有沒有提出某種自己的思想?左派、右派整天照抄照搬西方的概念,有沒有自己的東西?我在寫一本新的書《知殤》。中國的文明是一個對話文明,但是以我為主的對話文明。中國古代形成自己的文化體系,後來受到佛教的影響,宋朝之後又出現新儒家。先秦的百家爭鳴是文明內部的對話,然後和印度文明對話,吸收了一些新的東西。近代以後中國和西方文明對話。但到現在為止,我們自己産生了什麼?到現在還在照抄照搬。中國社會轉型比起歐洲不知規模要大多少,歐洲轉型産生了多少偉大的思想家,我們現在的轉型呢?我們對世界社會科學的貢獻呢?

中國很多學者在做的都是假知識,用中國的素材來論證西方的命題,而我們自己的命題還沒找到,都是假命題。社會科學領域大部分發表的內容,都是西方的命題加上“來自中國的證據”(evidence of China),沒有自己的知識體系。我們大部分學者的腦子還是被西方殖民地化了。

很多學者連西方實際上怎麼運作的都不知道,拿一個抽象的、西方都不見得存在的理想狀態來評判中國,這能産生知識嗎?如果你是政治人物,那你鼓吹什麼主義我不管。但如果是做學問,一定要去探究西方的很多東西是怎麼産生的。從經驗出發,究竟制度是如何建立起來的。你首先要搞清楚,很多東西實際上是怎麼樣的。現在誰知道中國的社會、經濟等體系是怎麼運作的嗎?我想知道的人不多,很多人是在拿西方的桔子來看待中國的蘋果。(作者:鄭永年)