如何看待糧食領域“三量齊增”現象

- 發佈時間:2016-03-08 11:22:21 來源:中國經濟網 責任編輯:王斌

全國政協委員、中央農村工作領導小組副組長、辦公室主任陳錫文——

如何看待糧食領域“三量齊增”現象

2015年,我國糧食生産再創新高,實現連續12年增長。與此同時,出現糧食産量、庫存量以及進口量“三量齊增”的現象,糧食領域的問題日益突出。

全國政協委員、中央農村工作領導小組副組長、辦公室主任陳錫文告訴《經濟日報》“金記者”:“對於我國農業農村發展形勢,不能盲目樂觀,要推進農業的供給側結構性改革,從糧食價格形成機制、補貼制度、收儲制度等方面深化改革。”

結構還不太合理

陳錫文委員説:“中國過去長時期處於糧食供不應求的狀態,所以對糧食一直是追求增産的。回過頭來看,當前我國糧食生産出現的問題,反映出我們在糧食上的胸懷和眼光還不夠,沒有把糧食生産放到全球視野當中來考慮。”

我國糧食到底是多了還是少了?“從整體上看,糧食總量很難用多或少來形容。”陳錫文委員説。從總量來看,仍然是供不應求的。過去的12年間,我國糧食産量由2003年的8614億斤增加到去年的12429億斤,而去年糧食總需求在12800億斤以上。但由於進口量很大,我國糧食就供大於求了,去年我國進口糧食近2495億斤,超出需求約2000億斤。

糧食是個大的範疇,具體來看有五大品類:小麥、稻穀、玉米、大豆、薯類。“所以説供需不平衡,到底哪個多了哪個少了?如果不夠的那個沒産出來,已經夠的還在拼命增,那就不對了。問題的癥結不在總量,而在於品種結構。”陳錫文委員説。

目前,小麥大體供需平衡,稻穀滿足需求後略有結余。大豆缺口非常大,去年總産量230多億斤,進口1634億斤。去年,我國玉米産量為4400多億斤,是5個糧食品種中最大的。但去年玉米的進口量,加上可以替代玉米的品種進口量,達到了880億斤,本來玉米産量已經有點供過於求,又進口了880億斤,顯然多了。

大豆玉米是關鍵

“我國糧食缺口在400億斤左右,但進口了2400多億斤。很大一部分是大豆。”陳錫文委員説。如今,人們對植物油、畜産品等消耗越來越大,對大豆的需求增長非常快。大豆在中國屬於低産作物,經濟效益不太高,農民都不大願意種。去年我國大豆的對外依存度已經超過80%。

我國目前實行玉米托底收儲制度。從2007年到2014年,每年的收儲價格都在提高,從最初的每斤7毛錢,到了2014年的每斤1.12元。現在進口玉米到岸完稅價格為每斤0.8元,引起了國外玉米及其替代品大規模進入國內的局面。結果,很大一部分國産玉米不得不進了倉庫。

陳錫文委員認為,要堅持實行玉米價格由市場決定,同時對玉米價格形成機制和補貼制度進行改革,實行價格和補貼分離的辦法。前些年玉米臨時收儲價格不斷提高,不是玉米供求關係形成的價格,還包含著政府對農民的補貼。現在,要把補貼從價格中剝離,讓價格根據市場回歸合理。農民根據市場決定種多少、賣多少錢。那麼,國內玉米將理性地回歸到和國際價格相近的水準,大規模進口會明顯減少。隨之,國內玉米就能找到市場。

科技創新待加強

我國大豆大量進口反映出我國大豆國際競爭力較低。

陳錫文委員回憶説:“這麼多年過去了,大豆的畝産提升幅度相對較小,跟國外相比産量和品質都相距甚遠。玉米儘管提高不少,但與國外相比,還有不小的差距。因此,落在我國農業科技工作者肩上的擔子仍然十分重。”

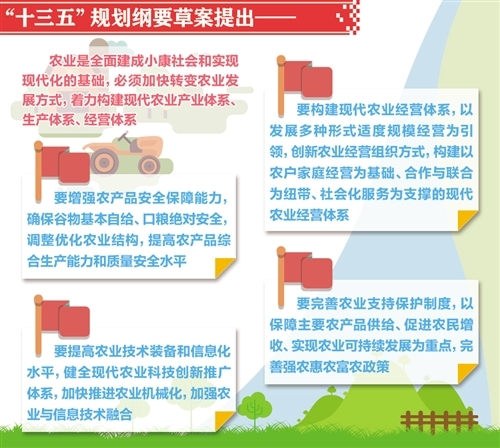

陳錫文委員建議,農業供給側結構性改革應該更加注重創新和改革,應通過科技創新推出更優良的品種,降低生産成本,提高效率。同時,還要調動農業科技人員的積極性,讓他們能夠全身心地投入到科學研究上來。此外,還要進行農業組織創新,將一家一戶小規模的生産,通過農業的社會化服務,去實現多種形式的規模經營,降低農業成本,提高生産效率。