人民日報:科學認識判斷經濟形勢的指標體系

- 發佈時間:2015-06-08 13:06:07 來源:人民日報 責任編輯:張少雷

科學認識判斷經濟形勢的指標體系——從用電量、鐵路貨運量等指標説起

分析經濟形勢有規範的理論框架,也有實踐中形成的觀察視角,有時後者能夠更加直觀、簡捷地把握經濟走勢和運作狀態。經濟理論和國內外實踐表明,用電量、鐵路貨運量和銀行中長期貸款等實物量和金融指標的變化與經濟走勢密切相關,常被大家認為是觀察經濟走勢的風向標。當然,伴隨我國經濟發展步入新常態,服務業比重快速增加和能源資源利用效率的提高,上述指標與整體經濟的數量關係也發生一些變化。如何科學認識、評價和使用這些經濟指標,並根據經濟發展的變化進一步豐富和完善評判指標體系,是當前及今後一個時期需要關注和探討的重要問題。

一、無論是從理論還是從實踐看,選擇用電量、鐵路貨運量和銀行貸款等指標評判經濟運作狀況,是對經濟運作數量關係和客觀規律的科學把握,符合經濟運作的基本邏輯和我國實際

經濟是一個複雜的系統,評價經濟運作的走勢,需要選擇若干符合當時生産力水準和經濟結構現狀、緊扣經濟基本脈絡的經濟指標。

從理論上看,歷史上人們往往用一些兼具代表性和時效性的指標來預判經濟形勢。農耕文明時代,風調雨順預示五穀豐登,瑞雪兆豐年;工業文明時代,能源革命從根本上改變了生産方式,任何生産都需要能源的支援,電力成為運用範圍最廣的動力。貨運也是經濟有效運轉的基礎,各類原材料運輸、能源資源調配、産成品買賣均需要運輸,生産的有效擴張必然伴隨貨運的增長。市場經濟條件下,任何經濟交易活動都需要貨幣的媒介,所以貨幣供應量、銀行貸款很直接地反映著經濟走勢。因此,用電力、貨運和貨幣信貸等指標反映經濟運作狀況是對經濟運作內在規律的深刻把握,符合經濟運作的基本邏輯。

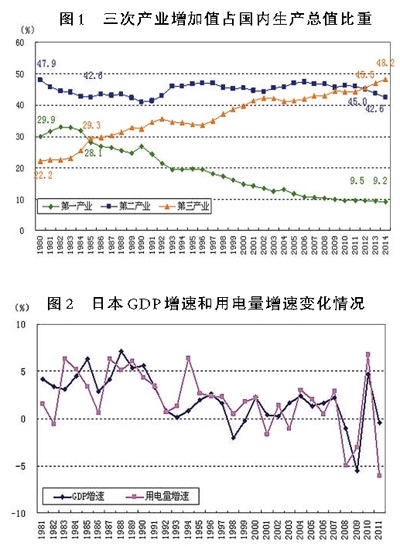

從我國改革開放30多年來的發展實踐看,用電量和貨運量的變化有效反映了經濟的脈動。這一時期,第一産業增加值佔比小且逐年下降,重化工業快速發展,第二産業佔比迅速增加,並成為最大産業,第三産業發展則相對滯後(見圖1)。重化工業對能源需求大,是電力消耗大戶。相當長一個時期,工業用電量佔全社會用電量70%以上,其中高耗能行業又佔工業用電的70%左右,工業用電量與經濟增長關聯性較強。“要致富,先修路”。由於我國煤炭、礦石等資源型産品多産于中西部,而加工使用地多位於東部和沿海地區,産業的空間佈局決定了需要鐵路往返運送這些大宗資源和産品,因而鐵路貨運量與經濟增長也密切相關。

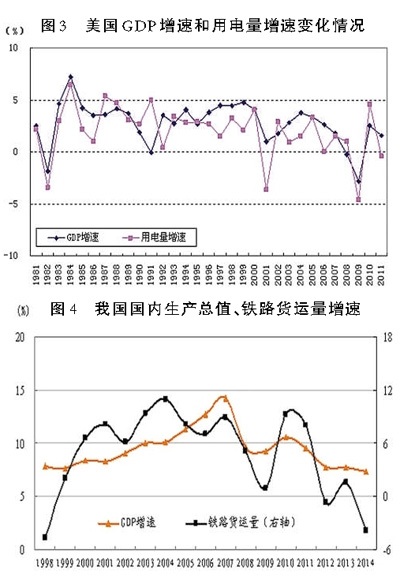

從國內外相關指標的發展變化看,雖然世界各國經濟結構各異,但用電量、貨運水準與經濟增速密切相關,通常用電量增長較快的國家,經濟增長也較快。根據世界銀行數據,1981—2011年的30年間,日本經濟增長81%,用電量增長79%(見圖2);印度經濟增長5.1倍,用電量增長6.8倍;美國經濟增長1.3倍,用電量增長80%(見圖3);德國經濟增長72%,用電量增長27%。一國經濟高速成長階段,用電量、貨運量和銀行貸款增速更快;經濟增速放緩階段,用電量、貨運量和銀行貸款放緩的幅度更大。比如,1998—2007年,我國國內生産總值同比增速由7.8%提高至14.2%,而同期工業用電量增速、鐵路貨運量增速總體上呈現持續上升的態勢;2008—2009年,受國際金融危機衝擊,我國經濟增速大幅回落,工業用電量和鐵路貨運量增速明顯下降;2009年後,隨著我國經濟增速的回升,工業用電量、鐵路貨運量加快增長;2011年以來,隨著經濟增速下行,工業用電量和鐵路貨運量增長又加速回落(見圖4)。這種情況國外也屢見不鮮。

二、經濟新常態下産業結構、經濟佈局、能源結構和運作品質出現深刻而又積極的變化,用電量、鐵路貨運量與經濟增長關係儘管發生一些變化,但仍然是觀察經濟走勢的重要指標

近年來,我國經濟正步入轉型升級新階段。從産業結構看,在政府有力引導和市場倒逼雙重作用下,服務業快速發展,成為第一大産業;從能源結構看,非化石能源比重提高,煤炭消費放緩,去年出現絕對下降;從運作品質看,能源和資源利用效率提高,單位GDP能耗不斷降低;從交通運輸結構看,公路運輸尤其是高速公路發展迅速,鐵路運輸佔比總體下降。今年一季度公路運輸同比增長6.4%,民航運輸增長8.9%,而鐵路運輸下降9.4%。再加上區域內分工與交換不斷加深,這些都影響了能源、貨運與經濟增長的彈性系數。

一是服務業比重提高和工業內部結構變化導致對電力和鐵路貨運需求減少。長期以來,我國經濟以工業特別是重化工業為主導,消耗的能源資源較多,對貨物運輸的需求也較大。但近年來,我國進入了服務業主導的發展新階段,而服務業發展對電力和鐵路貨運的需求大大低於工業。與此同時,工業內部結構的變化也降低了對電力和鐵路貨運的需求。高耗能行業對能源、原材料需求較多,而高技術行業對能源、原材料的需求較低,高耗能行業增長放緩和高技術行業較快發展,也必然帶來工業用電量、鐵路貨運需求減少。

二是能源利用效率提高、能源消費結構優化降低了能源消耗和貨運需求。近幾年來,受國際金融危機衝擊,在市場倒逼機制影響下,企業積極推進技術進步和生産要素替代的壓力前所未有,促進了能源利用效率的提高和能源消費結構的改善。2014年,我國單位國內生産總值能耗同比下降4.8%,降幅比2013年擴大1.1個百分點,今年一季度降幅進一步擴大到5.6%。能源利用效率提高,單位GDP需要消耗的能源減少,也在一定程度上導致用電量增速放緩幅度大於經濟增速放緩幅度。與此同時,能源結構優化進一步降低鐵路貨運需求。2014年,我國煤炭消費量比上年下降2.9%,10多年來首次出現下降;原煤消費量佔能源消費總量的比重為66%,比2013年下降1.4個百分點;水電、風電、核電和天然氣等清潔能源消費量比重繼續提高,達到16.9%。由於煤炭運輸量佔鐵路貨運量一半以上,煤炭消費量下降,清潔能源消費增加,客觀上減少了對鐵路貨運的需求。特別是生態文明建設的推進和最嚴節能環保新政的實施,進一步促進了用電量的下降。

三是其他運輸方式的替代、資源品進口和能源供給方式的變化也降低對鐵路貨運的需求。近年來,隨著我國基礎設施日益完善,公路、水路和民航等運輸方式快速發展,貨物運輸方式日趨多元。目前,鐵路貨運量佔我國全部貨運量的比重下降,公路運輸比重上升,即使是鐵路貨運最重要的産品煤炭,很多也通過公路運輸。同時,隨著國際大宗商品價格處於低位,東部沿海地區企業加大了煤炭、鐵礦石等資源型産品進口,從而降低了通過鐵路從中西部地區運輸資源型産品的需求。2014年,我國進口鐵礦石比2013年增長13.8%,進口穀物增長33.8%,進口原油增長9.5%。此外,近幾年我國大力發展煤炭主産區煤電就地轉化、變運煤為輸電,也減少了對鐵路運輸的需求。當然也要看到,儘管鐵路貨運出現下降,但全社會貨運量仍然保持一定增長,2014年和今年一季度分別上升了7.1%和4.5%,與經濟增長還是相適應的。

三、評判經濟運作的指標體系是動態而不是靜止的,隨著中國經濟進入轉型升級新階段,經濟運作評價、評判指標體系正在深化拓展和豐富完善

用電量、鐵路貨運量等指標與經濟增長關係的新變化表明,發展階段在變,科技進步加快,經濟指標間的關係既有不變的內容,也有變的成分,分析判斷經濟形勢必須以發展的眼光、動態的視角,辯證看待變與不變的關係。

首先,要透過現象看本質,認識到用電量、鐵路貨運量等指標與經濟運作在邏輯上仍是吻合的、匹配的。兩者數量關係的變化,沒有改變這些指標與經濟運作狀況的相關性,更沒有改變現代市場經濟下電力是經濟生活的基本能源利用方式、鐵路仍是我國大宗原材料的重要運輸方式、貸款目前仍是我國市場主體主要融資方式等事實,這些指標反映的經濟運作的規律和趨勢依然存在,仍是分析判斷經濟走勢的重要依據。

其次,要用發展的眼光看問題,既重視傳統的用電量和貨運量等指標,也要不斷豐富評判經濟運作狀況的指標體系。近年來,中國經濟步入新常態,經濟發展正從高速增長轉向中高速增長,經濟發展方式正從規模速度型粗放增長轉向品質效率型集約增長,經濟結構正從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量並存的深度調整,經濟發展動力正從傳統要素投入轉向創新驅動。經濟運作發生的深層次變化要求我們認識和評判經濟狀況的指標也要相應地拓展和深化。

近兩年來,新一屆政府敏銳把握經濟運作規律和特徵,不斷創新觀察視角,豐富和完善分析框架。李克強總理多次指出,推動經濟轉型,必須實現有就業的增長,必須保證居民收入同步增加的增長,必須保證資源環境可支撐的增長。這對經濟發展提出了新要求,也是觀察經濟運作的新視角。新一屆政府不斷創新宏觀調控思路和方式,提出了“合理區間”的概念,強調要堅決守住穩增長、保就業的下限和防通脹的上限,使經濟運作保持在合理區間。看中國經濟,不能只看眼前、看局部、看“單科”,更要看趨勢、看全局、看“總分”。只要經濟運作保持在合理區間,就業比較充分、居民收入同步增長、生態環保取得積極進展,經濟增長速度高一點,低一點,都是可以接受的。所有這些,大大豐富和發展了新階段下觀察判斷經濟的指標及內容,推動形成更為科學完善的分析框架,與原有的分析思路和邏輯既一脈相承,又體現了與時俱進的創新思想。

當前我國經濟正處在轉型升級新階段。儘管經濟運作存在較大下行壓力,但無論從用電量、貨運量等指標看,還是從就業、收入和節能等指標看,經濟運作仍處在合理區間,經濟發展的韌性、潛力和迴旋餘地巨大,特別是積極向好的新因素正在不斷積累,新動力正在加快形成,我國經濟完全能夠保持中高速增長、邁向中高端水準。